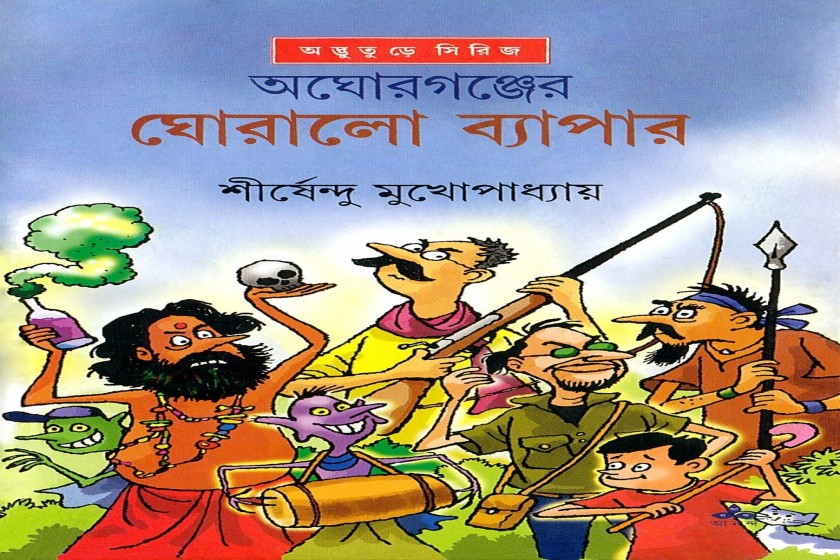

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার : শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের চৌত্রিশতম আখ্যান

- 19 July, 2025

- লেখক: মনীষা নস্কর

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ মোটামুটি চেনা ছকে বাঁধা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই রকম চরিত্ররা চলে আসে। কিন্তু কখনও তাদের একঘেয়ে লাগে না। মজার মজার কথোপকথনগুলো যে থাকে আনকোরা নতুন। ৩৪ নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার’ এর চরিত্রগুলো যেন সেইসব পুরনো চরিত্রদেরই ছাঁচে ঢেলে বানানো।

৩১ নম্বর অদ্ভুতুড়ের সেই দুই বন্ধুর জুটি জগাই-মাধাই ফের ৩৪ নম্বরে ফিরে এসেছে শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন হয়ে। জগাই মাধাইয়ের যেমনটি ব্যবসাপত্তর চলেনি, শঙ্কাহরণ-বিপদভঞ্জনেরও তেমনটি হয়েছে। দুই জুটিরই দিন আনি দিন খাই দশা। জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল, সর্বস্বটি হারিয়ে তারা ফাঁকা হাটে বসে দুঃখের কথাগুলি ভাগ করে নিচ্ছিল। ৩৪ নম্বর অদ্ভুতুড়ে শুরুই হয়েছে শঙ্কাহরণ-বিপদভঞ্জনের কথা দিয়ে। তারা বিদ্যাধরী নদীর ধারে বটতলায় বসে ভুট্টা খাচ্ছিল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। দু'জনেরই কাজ নেই। শঙ্কাহরণের খানিকটা জমি ছিল, সেটা মহাজন নিয়ে নিয়েছে। বিপদভঞ্জন কুমোরের কাজ করত, সেই ব্যবসা আর চলছে না। একটু আগে গদাধরবাবুর বাড়িতে কায়দা করে ঢুকে পড়েছিল দু'জনে। গদাধরবাবুর মেয়ের বিয়ে, বাড়িতে ঢের কাজ। ভিড়ের মধ্যে মিশে ভোজ খেতে বসার মতলব ছিল দুজনের। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের মতোই এদের ব্যাড লাক-টা এতই ব্যাড, ঠিক ধরা পড়ে যায় আর দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় বিয়েবাড়ি থেকে।

ভুট্টা শেষ হয়ে গেছে। দু'জন বসে-বসে কথা কইছে। তাদের কথারও বিশেষ মাথামুণ্ডু নেই।

শঙ্কাহরণ দুঃখ করছিল, "বুঝলি বিপদ, লেখাপড়া শিখলে বোধ হয় কিছু সুবিধে হত!"

বিপদভঞ্জন বলল, "কথাটা আমিও ভাবি। তবে কিনা লেখাপড়া হল ভারী জিনিস। মাথায় সেঁদোলে মাথাটার বড্ড ওজন বেড়ে যায়। ক্লাস টু'তে ওঠার পর রোজ ইশকুল থেকে ফেরার সময় আমার মাথা টাল খেত।"

"দূর বোকা! তা হলে গোপীপণ্ডিত, নরহরিমাস্টার, সুদাম তর্কালঙ্কার চলেফিরে বেড়াচ্ছে কী করে? তুই তো মোটে টু, আমি তো থ্রি টপকে প্রায় ফোরে উঠে গিয়েছিলুম আরকী। শ্যামাপদস্যার কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'সবাই ফোরে উঠে গেলে থ্রি যে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে বাপ! বাছা-বাছা কয়েকজনকে রেখে দিচ্ছি আরকী। তুইও আর-একটা বছর ঘষটান দে। ক্লাস থ্রি তোকে ছাড়তে চাইছে না! শুনে বুঝলুম, আমি ফেল মেরেছি। অথচ ফেল মারার কথা নয়। শ্যামাপদস্যারের জন্য কী-না করেছি বল! তাঁর হারানো গোরু খুঁজে এনে দিয়েছি। তাঁর মায়ের জন্য গঙ্গামাটি জোগাড় করে দিয়েছি। তাঁর ফুটো ঘটি গঞ্জ থেকে ঝালাই করে এনেছি।"

বিপদভঞ্জন আড়মোড়া ভেঙে বলল, "জেগে থাকলেই ঝামেলা! ওর চেয়ে পড়ে-পড়ে ঘুমোলে সময়টা বেশ কেটে যায়। খিদের ভাবটাও থাকে না।"

জগাই-মাধাই, বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ— এরা কেউ নিরেট বোকা মানুষ নয়। সরল, সাদাসিধে। যাদের জীবনে হারাবার মতো কিছুই নেই, তাদের ভয়ডর, ইগো, ইমেজ বাঁচানোর চেষ্টা, দম্ভ, স্বার্থপরতার মতো বদগুণগুলি বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। জগাই মাধাইয়ের জীবনখানা যে অদ্ভুত একটা কোণাঘুপচিতে এসে থমকে গিয়েছিল, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা আর ছিল না। আর মোটে কয়েকঘন্টা পর কী খাবে কোথায় থাকবে, তার নিশ্চয়তা যেখানে নেই, প্রাণের মূল্য সেখানে বড়ই তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই হয়তো নিজেদের জানের পরোয়া না করে তারা নবীনকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল। বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ হরেদরে জগাই-মাধাইয়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ। দুনিয়াদারির অআকখ না শেখা এই মানুষগুলোর ওপর শীর্ষেন্দুর বড় মায়া। তাই হয়তো বারেবারে এরা ফিরে আসে অদ্ভুতুড়ের পাতায়।

বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ হঠাৎ দেখতে পায় বিদ্যাধরীর জলে মড়া ভেসে যাচ্ছে।

শঙ্কাহরণ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওটা কী ভেসে যাচ্ছে বল তো! মড়া নাকি?"

বিপদভঞ্জন উদাস গলায় বলল, "তা হবে। গরিবেরা তো পয়সার অভাবে দাহ করতে পারে না, অমনই ভাসিয়ে দেয়।"

"তেমন মনে হচ্ছে না। গায়ে জামাকাপড় আছে। চল, তুলি।"

"তুলে কী হবে?"

"বেঁচেও তো থাকতে পারে। জলে পড়ে গেছে হয়তো!"

"দুর দুর, ভাল করতে গিয়ে কোন ফ্যাসাদে পড়তে হয় কে জানে! আমাদের কপাল তো ভাল নয়।"

"আহা, ধর্ম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। গামছাখানা কোমরে বেঁধে নে। দুপুরে স্নানটাও হয়ে যাবে এই তালে।"

৩১ নম্বরের জগাই মাধাইয়ের জীবনদর্শনও এমনধারা ছিল। পরের জন্মটা দুধেভাতে কাটাবে বলে এজন্মের শেষটুকু তারা বীরের মতো মরতে চেয়েছিল। মানুষগুলোর কিচ্ছুটি নেই, আছে স্রেফ বিশ্বাস, ভালো-মন্দের বোধ, মান আর হুঁশ। এর একেবারে বিপরীতধর্মী চরিত্ররাও মজুত আছে সিরিজে, যাদের সব থেকেও কিছুই নেই। শীর্ষেন্দুর ভাষায় তারা হল সেইসব উচ্চাঙ্গের গরিবগুর্বো, যাদের পকেটে টাকা ছাড়া কিছুই নেই। মায়া,দয়া, মমতাবর্জিত স্বার্থসর্বস্ব একদল অমানুষ।

বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ জলে ভেসে যাওয়া মানুষটিকে তুলল। অল্প অল্প প্রাণ তখনও অবশিষ্ট ছিল তার শরীরে। বুকে পেটে চাপ দিয়ে তারা জল বের করার চেষ্টা করছে। এমন সময় হাজির কামাখ্যাচরণ। ধানি জমি, গরু, সুদের ব্যবসা কি নেই তার! ভালোমতো স্বচ্ছলভাবে তার দিন কাটে। কিন্তু সে বড় লোভী। সে ভেবেছে বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ বুঝি লোকটাকে খুন করছে। মুখ বন্ধ রাখার জন্য সে চেয়ে বসল হাজারটাকা!

“তাদের কাণ্ডটা দেখে হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলল, "ওরে বাপু, খুনখারাবি করার একটা রীতি আছে তো! এই ভরদুপুরে, লোকালয়ে পাঁচটা লোকের চোখের সামনে ওরকমভাবে মানুষ মারতে হয়?"

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন ভড়কে গিয়ে বলল, "কে বলল খুনখারাবি করছি?"

"আহা, ওসব কি বলতে হয়? কবুল করার মতো আহাম্মক তো আর তোমরা নও! তা কত পেলেটেলে? মোটা দাঁও মেরেছ তো?"

বিপদভঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, "শুনলি তো শঙ্কু? কী বলেছিলাম? এই তো ফ্যাসাদ বাধল!"

শঙ্কাহরণ বলল, "কীসের খুনখারাবি মশাই? জলে ডোবা একটা লোককে রক্ষে করার চেষ্টা করছি।"

"তাই বলো! জলে ডুবিয়ে মেরেছ! তা মেরেই যখন ফেলেছ তখন আর কী করা। তবে কিনা এই চৈতন্যপুর জায়গা কিন্তু খুব খারাপ। লোকে টের পেলে প্রাণ হাতে করে বেরোতে পারবে না।"

শঙ্কাহরণ বিরক্ত হয়ে বলল, "কী মুশকিল! এটা মোটেই খুনখারাবির ব্যাপার নয় মশাই। যান তো, নিজের কাজে যান!"

লোকটা বড়-বড় দাঁত দেখিয়ে মিচকে একটা হাসি হেসে বলল, "যেতে বলছ! তা না হয় গেলাম! কিন্তু বন্দোবস্তটা কীরকম হবে?"

"বন্দোবস্ত! কীসের বন্দোবস্ত মশাই?"

"বুঝলে না! আমার মুখ যদি না খোলাতে চাও, তা হলে একটি হাজার টাকা হাতে গুঁজে দাও, তারপর যা খুশি করো। এ মুখে একদম কুলুপ এঁটে যাবে।"

"আমাদের মাথায় অত বুদ্ধি নেই মশাই যে, প্যাঁচের কথা বুঝব। আমাদের ট্যাঁকে মালকড়ি নেই, আমরা হাভাতে লোক।"

"আহা, তোমাদের না থাক, মরা লোকটার পকেটে তো একটা মানিব্যাগ উঁচু হয়ে আছে দেখছি। হাতে দু'-দুটো আংটি, গলায় সোনার চেন! তা সব মিলিয়ে দশ-বিশ হাজার মেরেছ ভায়া। হাজার টাকা কি বেশি হল? খুনের কেস বলে কথা!”

জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে জগাই যেমন একটু বুদ্ধিমান ছিল, শঙ্কাহরণ-বিপদভঞ্জনের মধ্যে শঙ্কাহরণের তেমন বেশি বুদ্ধি। সে লোকটাকে ভড়কে দিতে সটান বলে দিল, তারা বাটু পরিহারের লোক। বাটু পরিহারের হুকুমেই খুনটা করছে। বাটু যদি শোনে তার বখরা থেকে কেউ ভাগ চেয়েছে, তার ঘাড়ে আর মাথাটি থাকবে না। সব এলাকাতেই যেমন একটা করে খুনে গুন্ডার রাজত্ব থাকে, ও তল্লাটে তেমন বাটু পরিহারের খুব নামডাক। তাতেই কাজ হল। লোকটা ভয় পেয়ে নিজের নামধাম পর্যন্ত বদলে ফেলে আর কি!

শঙ্কাহরণ-বিপদভঞ্জনের চেষ্টায় জলেডোবা মানুষটির জ্ঞান ফিরল। তাকে নিয়ে তারা চলল করালীডাক্তারের বাড়ি।

বাইশ নম্বর অদ্ভুতুড়েতে গল্প শুরু হয়েছিল মজার একখানা বিবরণ দিয়ে। গ্রামে অনেকগুলো দুজন, তিনজন, পাঁচজনের ছোট ছোট গ্রুপ ছিল। সবাই সবাইকে এককালে দাঁতে পিষত কিন্তু তারা সবাই এখন বুড়ো হয়ে মিলেমিলে আছে। যেমন, দারোগা-ডাকাতের বন্ধুত্ব, অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ-কবরেজের বন্ধুত্ব, মল্লবীর-ব্যায়ামবীরের বন্ধুত্ব। পেশায়, জীবনদর্শনে, হাবেভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না— এমন বন্ধুত্বের অদ্ভুত রসায়নের অদ্ভুতুড়ে সিরিজে ছড়াছড়ি। ছয় নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘ভূতুড়ে ঘড়ি’তে হারানচন্দ্র মহা নাস্তিক। তাঁর বন্ধু জটাই তান্ত্রিক। দুজনে নিয়ম করে রোজ ঝগড়া করেন। একে অন্যকে ঠেস দিয়ে কথা শোনান। কিন্তু তাও দুজনে রোজ একসাথে বসে চা খাবেন।

“হারানচন্দ্র বিষাক্ত হাসি হেসে বললেন, "পরকালের তত্ত্ব তোমার মতো ক্লাস এইট-এ লাড্ডু পাওয়া গবেটের কাছে জানতে হবে নাকি? যত্ত সব গুলবাজ, গাঁজাখোর, ধর্মব্যবসায়ী!"

বাসবনলিনী শিহরিত হয়ে ধমক দিলেন, "ছিঃ ছিঃ, ঠাকুরপোকে ওরকম করে বলতে আছে? তোমার যে কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে! ছোটরা শুনছে না?"

হারানচন্দ্র স্তিমিত হয়ে বলেন, "তা ও ওরকম বলে কেন?"

জটাই তান্ত্রিক করোটিটা ঝোলা থেকে বের করে টেবিলে রেখে বলেন, "আহা, বলুক, বলুক বৌঠান। মরা মরা বলতে বলতে যদি কোনওদিন রামনাম ফুটে ওঠে।"

৩৪ নম্বর অদ্ভুতুড়েতে সেরকমই দুই বন্ধুর জুটি হল করালীডাক্তার আর জ্যোতিষী জটেশ্বর ঘোষাল।করালীডাক্তারের ডাক্তারি জ্ঞানে তুখোড় কিন্তু তিনি বড্ড রগচটা। জটেশ্বরও মজার জ্যোতিষী। তিনি যা বলেন, ঠিক তার উল্টোটা হয়। তাই তাঁর দারুণ পসার। যদিও জটেশ্বরকে দেখলেই করালীডাক্তার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, তবু প্রতিদিনই বিকেলের দিকটায় জটেশ্বরের একবার করালীডাক্তারের বাড়ি এক কাপ চা খাওয়া চাই-ই।

“করালীডাক্তারের স্ত্রী সুরবালা দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, "আচ্ছা, দুটো লোক এক নাগাড়ে বিশ বছর ধরে কী করে ঝগড়া করতে পারে তা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন? ঝগড়ার বহর দেখে তো আমি রোজ ভাবি, এবার বোধ হয় দু'জনে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল! ওমা, কোথায় কী, পরদিনই দেখি দু'জনে আবার কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে বসে গিয়েছে! এত ঝগড়া, তবু দেখি দু'জনে দু'জনকে একদিনও না দেখে থাকতে পারেন না?"

করালীডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, "হুঁ, ওরকম একটা ধাপ্পাবাজ দু' নম্বরি লোকের মুখ দেখলেও পাপ হয়। হায়া লজ্জা নেই কিনা, তাই বিনা পয়সায় চা খেতে আসে।"

সুরবালা রাগ করে বললেন, “ছিঃ, ওকথা বলতে আছে?

ঠাকুরপো জ্যোতিষী করেন বটে, কিন্তু কারও কাছ থেকে পয়সা নেন না। আর চায়ের খোঁটা দিচ্ছ? ঠাকুরপোর বাড়িতে ভাল পদ রান্না হলে, পিঠে-পায়েস হলে যে বাটি ভর্তি করে নিজে বয়ে এসে দিয়ে যান, সেটা বুঝি কিছু নয়?"

করালী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একটু তাচ্ছিল্যের হুঁ, দিয়ে চুপ করে গেলেন।

সুরবালা বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না ঠাকুরপো!"

মৃদু হেসে অতি মোলায়েম গলায় জটেশ্বর বললেন, "অন্য রকম হলেই মনে করতুম বউঠান। বাঘের গায়ে যদি বোঁটকা গন্ধ না থাকে, ষাঁড় যদি লাল রং দেখে তেড়ে না আসে, গরিলা যদি নিজের বুকে থাবড়া না মারে, তা হলেই চিন্তার কথা। তেমনই করালী যদি হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে করালী বলে চেনা যাবে কি?”

সুরবালা হেসে চলে গেলেন।

করালীডাক্তার দাঁত কড়মড় করে বললেন, "আমার বাড়ির লোকের আশকারা পেয়েই তোমার আস্পদ্দা দিনে-দিনে বাড়ছে।"

জটেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা আরামের শব্দ করলেন, "আঃ!"

বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ জলেডোবা মানুষটাকে এনে দিল করালীডাক্তারের কাছে। দেখা গেল, লোকটার গায়ে বুলেট ইনজুরি রয়েছে। সে কথা বলতে পারছে না। করালীডাক্তার ভাবলেন হয়তো জলে ডুবে মেমোরি লস হয়েছে।

অদ্ভুতুড়ে সিরিজে ভণ্ড তান্ত্রিকদের লিস্ট বেশ লম্বা। ৩৪ নম্বরেও তেমন একটি তান্ত্রিক মজুত আছে। সে হল প্রেতসিদ্ধ বগলাপতি। তল্লাটের সবাই জানে যে, প্রেতসিদ্ধ বগলাপতির দুটো দেহাতি ভূত আছে। একজনের নাম গানা, আর-একজনের নাম বাজানা। সবাই এও জানে যে, ভূতদুটো একটু বাউন্ডুলে স্বভাবের। তারা খুবই বেড়াতে ভালবাসে এবং মাঝে-মাঝেই তারা বগলাপতিকে না জানিয়েই হাওয়া হয়ে যায়। আর বগলাপতি তখন বিদ্যেধরী নদীর ধারের সাধনপীঠ ছেড়ে টর্চ হাতে তাদের খুঁজতে বেরোন।

“লালমোহনবাবু বগলাপতিকে টর্চ হাতে ভূত খুঁজতে দেখে খুব ভালমানুষের মতো বললেন, "আচ্ছা বগলাদা, ভূত খুঁজতে টর্চ লাগে কীসে? আমি তো টর্চ ছাড়াই অন্ধকারে দিব্যি ভূত দেখতে পাই।" বগলাপতি অবাক হয়ে বললেন, "তুমি ভূত দ্যাখো নাকি?"

"প্রায়ই দেখি। ষষ্ঠীতলায় এই তো সেদিন মুকুন্দকে দেখলুম, বসে-বসে কী যেন ভাবছে। পিরবাবার থানের পাশে কদমগাছের নীচে নিশাপতি আর তার বউ লতাকে দেখি, হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীলকুঠির মাঠে তো প্রায়ই যোগেন পালোয়ানকে দেখা যায়।"

"কই, কখনও বলোনি তো!"

"আমি তো ভাবি, আমার মতো অন্য সবাইও দেখতে পায়। আমাদের মতো ওরাও গাঁয়ে থাকে, এ তো আর নতুন কথা কিছু নয়। কিন্তু কথা হল, অন্ধকারেই তাদের বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, টর্চের দরকার হয় না।"

"টর্চটা ভূতের জন্য নয় হে, সাপখোপের জন্য। তা তুমি সত্যিই ভূত দেখতে পাও, না অন্য সবার মতো ইয়ার্কি মারছ!"

লালমোহন ভড়কে গিয়ে বললেন, "ইয়ার্কি!"

"না, তুমি অবশ্য সেরকম মানুষ নও। তা তোমার ভূতগুলোকে একবার দেখাতে পারবে?"

লালমোহন তাড়াতাড়ি বললেন, "তারা আমার ভূত হতে যাবে কেন? তারা গাঁয়ের ভূত, সকলের ভূত। দেখা শক্ত কিছু নয়, সময়মতো ঠিক জায়গায় গেলেই দিব্যি দেখতে পাবেন।"

"না, না, আমার একা যাওয়াটা ঠিক হবে না। তারা হয়তো আমাকে দেখে ভড়কে যাবে। ভাববে, গানা-বাজানার মতো আমি তাদেরও ধরে মন্তর দিয়ে আটকে রাখব।"

"তা অবিশ্যি ঠিক। আপনাকে জ্যান্ত মানুষই ভয় খায়, ভূতেদের তো কথাই নেই। ঠিক আছে, আমিই নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব'খন আড়াল থেকে।"

"দিয়ো। আর ইয়ে, কথাটা আবার পাঁচকান কোরো না যেন!"

বগলাপতির কাছে হাজির হয় সেই কামাখ্যাচরণ, যে ভেবেছিল বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ খুন করছে। বাটু পরিহারের ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। সে এসেছে সেফ জায়গা খুঁজতে। তবে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে বগলাপতিও ওস্তাদ। খুনের কথা গোপন রাখতে কামাখ্যাচরণ হেঁকেছিল হাজারটাকা ঘুষ। বগলাপতি তাকে জেড প্লাস সিকিউরিটি দেবে, সেও আদায় করল হাজারটাকা দক্ষিণা।

লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "আপনি যোগীপুরুষ দাদা, আমার প্রাণটা রক্ষে করুন! বাটু পরিহারের কাছে টাকা চেয়েছি, এত বড় আস্পদ্দা সে কি সহ্য করবে? আমার বউ বলেছে, 'তুমি যে কাণ্ড করেছ তাতে সর্বনাশ হবে। বাটু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি বরং ফেরার হয়ে যাও।' কিন্তু কী করে ফেরার হতে হয় তাও তো ছাই জানি না! তাই আপনার কাছে আসা। নামধাম পালটেছি বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না। আমি 'চরহেতমপুরের বৃন্দাবন ঘোষ' শুনে সবাই হাসছে। আপনি প্রেতসিদ্ধ মানুষ, আমার একটা উপায় করুন!"

বগলাপতি গম্ভীর হয়ে বললেন, "প্রেতসিদ্ধ কি আর এমনি-এমনি হওয়া যায় রে? অনেক মেহনত লাগে। খরচাপাতিও আছে। তার উপর তুই বাটু পরিহারের কোপে পড়েছিস, তোকে লুকিয়ে রাখার বিপদ আছে। সব দিক বিচার-বিবেচনা করলে খরচা বড় কম হবে না রে!"

কোমরে প্যাঁচানো লম্বা গোঁজ বের করে টাকা গুনতে-গুনতে কামাখ্যা বলল, "এই পাঁচশো টাকা এখন রাখুন, পরে দেখা যাবে।"

বগলাপতি উদাস গলায় বললেন, "তা হ্যাঁ রে কামাখ্যা, আমি তো বাজারহাটে যাই না, তাই দরদামও জানি না। তা মানুষের প্রাণের দাম এখন কত করে যাচ্ছে তার খবর রাখিস?"

লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, "সকলের প্রাণের দাম এক নয় দাদা। ল্যাংড়া আমের যা দাম, ফজলির তো আর তা নয়!"

বগলাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যার দশখানা গাঁ জুড়ে ফলাও সুদের কারবার, যার একখানা মাছের আড়ত আর দু'খানা চালু দোকান আছে, তার প্রাণের দাম কত হবে বলে তোমার মনে হয় হে লালমোহন?"

"হিসেব করতে হবে বগলাদা। দরটা চড়া হবে বলেই মনে হয়।" "আমারও তাই মনে হচ্ছে। তাই বলছি, এখানে তোর সুবিধে হবে না রে কামাখ্যা, তুই বরং কোনও সস্তা-গণ্ডা জায়গা খুঁজে দ্যাখ। এ হল সাধনপীঠ। স্বয়ং শিব ত্রিশূল হাতে সারা রাত ওই ধুতরো গাছের তলায় চেপে বসে থাকেন। আমার গানাভূত ওই উত্তর-পশ্চিম দিকটায় টহল দেয়, বাজানা-ভূত সামলায় পুব আর দক্ষিণ দিক। গোটা চত্বর মন্ত্র দিয়ে বন্ধন করা থাকে, মাছিটিও গলে আসতে পারে না। তোর মতো মহাজনের প্রাণের দাম বাবদ মাত্র পাঁচশো টাকা নিয়েছি শুনলে শিবঠাকুর কি আর আমার মুখদর্শন করবেন রে? নাকি গানা আর বাজানাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে? নাকি মন্ত্রেরই আর জোর থাকবে? তখন বাটু এসে খাঁড়া হাতে দাঁড়ালে আটকাবে কে বাপ? আমার সাধনপীঠে যে রক্তগঙ্গা বইবে!"

লালমোহনবাবু অত্যন্ত উদ্বেগের গলায় বললেন, "বাটুর কি বন্দুক-পিস্তল নেই? খাঁড়া দিয়ে লোকের গলা কাটা, ওটা কীরকম ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটানো তো বর্বরের কাজ! তার চেয়ে গুলিটুলি অনেক ভাল। সাহেবি কেতার জিনিস, তেমন রক্তটক্তেরও ব্যাপার নেই। মরেও সুখ। পাঁচজনকে বুক ফুলিয়ে বলা যায় যে, গুলি খেয়ে মরেছি! কী বলেন বগলাদা?"

বগলাপতি কথাটার জবাব দিলেন না। একটু ধ্যানের ভাব এল বোধ হয়।

কামাখ্যা গেঁজে খুলে আর পাঁচশো টাকা বের করে বলল, "আমার মতো মনিষ্যির প্রাণের আর ক'টা টাকাই বা দাম? মশা-মাছি বই তো নই। সেদিন হরিসভার পরানঠাকুর বলছিলেন বটে যে, প্রাণ অতি বায়বীয় জিনিস। দেখাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, আকৃতি-ওজনও কিছু নেই। তা ওরকম হালকাপলকা জিনিসের দাম যে হঠাৎ আজ এত ঠেলে উঠবে তা কে জানত! তা এই হাজার টাকায় কী হবে মশাই? নাকি নয়নপুরে ভায়রাভাইয়ের বাড়ি রওনা দেব!"

একটু সটান হয়ে বগলাপতি চোখ খুলে বললেন, "আহা, আমরা আপনজনেরা থাকতে ভায়রাভাই কেন? বিপদে পড়ে এসেছিস, ফেলি কী করে?"

কামাখ্যাচরণের লোকসানের গপ্পো এখানেই শেষ নয়। হাজারটি টাকা প্রণামী দিয়ে সে বগলাপতির থানে ঠাঁই পেয়েছে। গন্ধে গন্ধে খোচরও হাজির। জলে ডোবা মানুষটির হাতে ছিল অন্যরকম একখানা আশ্চর্য ঘড়ি। খোচর ঘুরছে সেই ঘড়ির সন্ধানে। ঘড়িসুদ্ধু লাশের খবর জায়গামতো পৌঁছে দিতে পারলে লাখটাকা তার মুঠোয় আসত এ খবর জানার পর থেকে আফশোসে তার মরার ভয়টুকুই গায়েব হয়ে গেল।

ওদিকে করালীডাক্তারের বউ সুরবালা বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণকে পাঠিয়েছেন বগলাপতিকে ধরে আনতে। তিনি তন্ত্রমন্ত্রে আস্থা রাখেন। তাঁর ছেলেপুলে থাকলে সে হয়তো আজ ওই জলে ডোবা মানুষটির মতোই হত। সুরবালার বড্ড মায়া পড়ে গেছে তার ওপর।

বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ যখন এল বগলাপতির আস্তানায়, কামাখ্যাচরণের তখন অন্য রূপ।

সে দূরাগত একটা দুন্দুভির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। নরকের বাদ্যি-বাজনা কেমন হয় তা সে জানে না বটে, কিন্তু এই দুন্দুভির শব্দটা যে সেখান থেকেই আসছে, তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। যে বিশাল হাঁড়িতে পাপীদের সেদ্ধ করা হয়, তার আঁচও শরীরে আগাম টের পাচ্ছিল সে। এই সকালের আলোতেও সে চারদিকে আবছা-আবছা প্রেতের নৃত্য দেখতে পাচ্ছে। নদীর দিকটা ডুমুর গাছটার তলায় বিশাল চেহারার যমদূতকেও যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। বিশাল হোঁতকা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা, গায়ে লাল জামা, মাথায় লাল পাগড়ির মতো কিছু, হাতে মুগুরটুগুর আছে বলেই মনে হল। তার শমন সুতরাং এসেই গেছে। আর এটা বুঝতে পেরেই হঠাৎ কামাখ্যার সব ভয়ডর উবে গেল।

সে বেশ বুক চিতিয়ে অকম্পিত গলাতেই বলল, "এসে গেছ বাবারা! তা তোমাদের যন্ত্রপাতি সব কোথায়?"

শঙ্কা আর বিপদ অবাক হয়ে একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল। তারপর শঙ্কাহরণ বলল, "যন্ত্রপাতি! কীসের যন্ত্রপাতি মশাই? আমরা কি মিস্তিরি নাকি?"

কামাখ্যা বলল, "আহা, মানুষ মারতে তো ছুরিছোরা, বন্দুক-পিস্তল গোছের কিছু লাগে নাকি? গলা টিপেও মারা যায় বটে! কাল যেমন মারলে! আমার অবশ্য কোনওটাতেই আপত্তি নেই।"

শঙ্কা আর বিপদ নিজেদের মধ্যে আরও একবার তাকাতাকি করে নিল। তারা অবাক হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে গিয়ে শঙ্কাহরণ বলল, "তা আপনার পছন্দ কোনটা? ছুরিছোরা, নাকি পিস্তল-বন্দুক, নাকি...?"

"সব চলবে বাবারা, সব চলবে। তবে কিনা গুলিটুলি হলে মন্দ হত না। ব্যাপারটা চট করে হয়ে যেত। আগেই বলে রাখছি বাপু, বাবু বিশ্বাসের লাশের কিন্তু এখন লাখ টাকা দাম। সেই লাশের সন্ধানে বিস্তর লোক এসে গেছে। একটা বেঁটে লোক, দু'-দুটো মুশকো জোয়ান। লাশ হাতছাড়া করলে কিন্তু পস্তাবে, এই বলে রাখলাম। এইবার চটপট কাজ সেরে ফ্যালো।"

অদ্ভুতুড়ে সিরিজের ভূতেরা ভারী মিষ্টি। সবাই বেশ ভালো ভূত। নিজেদের মতো এদিকে সেদিকে ঝুলে থাকে, হাওয়ায় মিশে থাকে আর সুযোগ সুবিধে মতো মানুষের একটু উপকার করে দেয়। ৩৪ নম্বর অদ্ভুতুড়েতে একজন নাস্তিক ভূত আছে। সে মুকুন্দ রায়। সে যখন মারা গেল তখন শরীর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রথমে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর হাই তুলল, আর তার পরই দেখতে পেল, তার সামনে নিশাপতি দাঁড়িয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। মুকুন্দ রায় বিরক্ত হয়ে বলল, "আ মোলো, অমন বোকার মতো হাসছ কেন? হলটা কী?"

"এবার ভায়া? চিরকাল তো ভূত নেই, ভগবান নেই বলে বুক বাজিয়ে তর্ক করে গেলে! এবার বিশ্বাস হল তো!"

"কী বিশ্বাস হবে?"

"কেন, ভূত!"

"কেন, ভূতে বিশ্বাস করতে যাব কেন? আমার কি ভীমরতি হয়েছে?"

নিশাপতি চোখ কপালে তুলে বলল, "বলো কী হে! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? এই যে আমি ভূত, এই যে তুমি ভূত, টের পাচ্ছ না নাকি?"

মুকুন্দ রায় গরম হয়ে বলল, "যুক্তি আর বিজ্ঞান ছাড়া আমি কিছু বিশ্বাস করি না জানোই তো!"

"আমরা যে ভূত, এটা তো মানবে! নইলে মরার পরও আমরা আছি কী করে?"

"সেটা ভাবতে হবে। এটা হয়তো ভুল দেখা এবং ভুল বোঝার ব্যাপার। ভূতটুত কিছু নেই হে। ওসব কুসংস্কার!"

নিশাপতি গিয়ে জনাদশেক ভূতকে ডেকে আনল। তাদের মধ্যে লতা, যোগেন পালোয়ান, বাচস্পতিমশাই, নন্দদুলাল হাতি, বিস্তর চেনামুখ। সবাই নানাভাবে মুকুন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, মুকুন্দ হেরে গিয়েছে এবং এবার তার ভূতে বিশ্বাস করা উচিত। মুকুন্দ সমান তেজে সকলের সঙ্গে লড়ে গেল এবং বিস্তর বিখ্যাত মানুষের কোটেশন ঝেড়ে প্রায় প্রমাণ করেই ছাড়ল যে, ভূত বলে কিছু থাকতেই পারে না, ওটা অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

সেই থেকে মুকুন্দ একটু একা হয়ে আছে। কারও সঙ্গে বিশেষ মেশেটেসে না। বসে-বসে কেবল ভাবে, কখনও একটুআধটু পায়চারি করে।

এই মুকুন্দ রায় যখন বগলাপতির সামনে আচমকা এসে পড়ল, প্রেতসিদ্ধ বগলাপতি মুচ্ছো গেল!

“মুকুন্দ রায় অসন্তোষের গলায় বলল, "ভূতে বিশ্বাস করিস নাকি তোরা? ছিঃ ছিঃ! এই বিজ্ঞানের যুগে ওই সব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছিস! ভূতটুত কিচ্ছু নেই! বুঝেছিস! তোদের জন্যই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।"

লালমোহনবাবু এতক্ষণ কিছু বলেননি, কিন্তু এ কথায় ভারী চটে উঠে বললেন, "এ আপনার কীরকম ব্যবহার মুকুন্দদা? এ তো ভারী অন্যায়! আপনি ভূত মানেন না, বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমরা যারা ভূতটুত মানি, তাদের উপর চড়াও হওয়া কি আপনার উচিত?"

মুকুন্দ রায়ও সমান তেজে গলা চড়িয়ে বলল, "আলবাত উচিত। লোকের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়াটা আমার পবিত্র কর্তব্য। যারা বলে যে ভূত দেখেছে, তারা হয় ভুল দেখেছে, নইলে মিথ্যে কথা বলে। খুব যে বড়-বড় কথা কইছিস, দেখাতে পারবি আমাকে ভূত? দেখাতে পারলে বুঝব তোর মুরোদ।"

অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে লালমোহনবাবু বললেন, "চোখ থাকতেও যে দেখতে পায় না তাকে ভূত দেখিয়ে আমার কাজ নেই। আপনি দেহ রেখেছেন, তাও বছর ঘুরতে চলল। এত দিনেও যদি ভূত না দেখে থাকেন তা হলে আর আমার বলার কিছু নেই।"

মুকুন্দ রায় চোখ পাকিয়ে বলল, "মুখ সামলে! ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!"

লালমোহনবাবু মিইয়ে গিয়ে বললেন, "না, এই বলছিলাম কী, আপনার স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের বউদি যে বছরটাক ধরে বৈধব্য পালন করছেন সেটা খেয়াল রাখবেন তো! ছেলেরা ঘটা করে আপনার শ্রাদ্ধ-শান্তি করেছে, আমরা কবজি ডুবিয়ে খেয়ে এসেছি, সেটাও তো মিথ্যে নয়!"

মুকুন্দ রায় গম্ভীর গলায় বলল, "আমি বৈধব্যের ঘোর বিরোধী। তবু যদি কেউ সাধ করে বিধবা হয়, আমি কী করতে পারি? আর শ্রাদ্ধ-শান্তি তো কুসংস্কার, অনর্থক পয়সার অপচয়, পুরোহিততন্ত্রের হাত শক্ত করা। ওসব আগড়ম-বাগড়ম বকে কোনও লাভ নেই। ওই চিটিংবাজটা তোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে।"

লালমোহনবাবু আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলেন না। ধুতির খুঁট দিয়ে বগলাপতির মাথায় হাওয়া দিতে-দিতে শুধু বললেন, "যে আজ্ঞে। তবে কিনা, সব জিনিসেরই তো একটা নিয়ম আছে দাদা। মরার পরেও জ্যান্ত থাকাটা কি ভাল দেখায়?"

মুকুন্দ রায় চোখ পাকিয়ে বলল, "চোপ রও বেয়াদব! আমাকে বাঁচা-মরা শেখাতে এসেছে!"

ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত এবং বিক্ষুব্ধ মুকুন্দ রায় লাফ মেরে বটগাছের একখানা খুব উঁচু ডালে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল, "নাঃ, এ দেশটার কিচ্ছু হবে না। কোথায় গেল এদের যুক্তিবোধ, কোথায় গেল বিজ্ঞানমনস্কতা, কোথায় গেল কমন সেন্স! রাজ্যের কুসংস্কার, অজ্ঞানতা আর অন্ধ বিশ্বাসে ডুবে আছে সব। বলে কিনা ভূত! কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না!"

পরদিন বগলাপতি স্পিকটি নট। মুখচোখে থমথমে ভাব, চোখে এখনও আতঙ্ক। রাতে জ্ঞান ফিরে আসার পর লালমোহনের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে-টলতে বাড়ি ফিরেছেন। সারা রাত আতঙ্কে ভাল করে ঘুম হয়নি। সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি, খাওয়ায় রুচি নেই, পুজোপাঠটাও ভাল করে করা হয়নি, বসে-বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

এমন সময় বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণ এসে দাঁড়ালো বগলাপতির সামনে।

বগলাপতি সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, "ওরে না, না। বুজরুকি আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও পথে আর নয়। যা জমিজমা আছে তাইতেই চাষবাস করে চালিয়ে নেব। ওসব ঝাড়ফুঁক-টাড়ফুঁক স্রেফ চিটিংবাজি। ওসব ছেড়ে দিয়েছি রে!"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, আপনি ওসব ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কীসে? বুজরুকি ছাড়া কি আমাদের চলে?"

বগলাপতি মাথা নাড়া থামাননি। সেটাই চালিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "না রে, না, ওসব আর আমাকে বলিসনি। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। ও সবের মধ্যে আমি আর নেই।"

"কিন্তু বগলাঠাকুর, বুজরুকিতে যে মাঝে-মাঝে কাজ হয়। আপনার ঝাড়ফুঁক, জলপড়ায় বেশির ভাগ রুগিই ভাল হয় না বটে, কিন্তু মাঝেমধ্যে এক-আধটা তো দিব্যি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেও পড়ে!"

"হ্যাঁ রে, তোরা তৃতীয় নয়ন বুঝিস?"

"আজ্ঞে, তিন নম্বর চোখ তো!"

"হ্যাঁ। আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে রে। সারা জীবন যত অপকর্ম করেছি, সব দেখতে পাচ্ছি। তোরা যা বাপু, আমাকে এখন একা-একা বসে ভাবতে দে। আমি রোগটোগ সারাতে পারি না. আমার কোনও পোষা ভূত নেই, আমি মারণ-উচাটন-বশীকরণ জানি না। এত দিন ভাঁওতাবাজি করে লোক ঠকিয়ে খেয়েছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"সে আর নতুন কথা কী? আপনি যে ভাঁওতাবাজ, ভণ্ড, চিটিংবাজ, এ তো সবাই জানে। হাটে-বাজারে বলাবলিও হয়। তা বলে কি বিপদে পড়লে লোকে আপনার কাছে এসে ধরনা দেয় না? আপনি জালি, দু'নম্বরি হলেও বিপদেআপদে লোকে তো আপনার উপরেই ভরসা করে, নাকি? সেটা কি কিছু কম কথা?"

হাপুস নয়নে, মুখে হতাশার ছাই মেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বগলাপতি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরা গলায় বললেন, "লোকে ওসব বলে বুঝি! বেশ করে, এবার থেকে আমিও সবাইকে বলে বেড়াব যে, বগলাপতি একটা ভন্ড, চিটিংবাজ, জোচ্চোর, ভাঁওতাবাজ... আর কী বাকি রইল রে?"

এর আগে কোনও ভণ্ড তান্ত্রিকের এমন করে অনুশোচনা হয়নি এ সিরিজে। এইটি আনকোরা নতুন ব্যাপার।

বগলাপতি কিন্তু করালীডাক্তারের বাড়ি যেতে নারাজ।করালীডাক্তারের রুগি চারু ঘোষকে বগলাপতি জলপড়া খাইয়েছিলেন বলে করালীডাক্তার দা নিয়ে এমন তাড়া করেছিলেন যে, বগলাপতি পাঁইপাঁই করে ছুটে সেই শ্বশুরবাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিন মাস এমুখো হননি। শেষে বগলাপতির শালা-সম্বন্ধীরা এসে করালীডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরে বগলাপতিকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

"করালীর রুগি আমি সারাতে যাব এ কথা ভাবলি কী করে?"

"ভয় নেই মশাই, ডাক্তারবাবু এখন চেম্বারে। ঘণ্টা দুই নিশ্চিন্ত। পা চালিয়ে গেলে তিনি ফেরার আগেই কাজ সেরে ট্যাকে টাকা গুঁজে ফিরে আসতে পারবেন।"

বগলাপতি দোনোমোনো করে উঠলেন, বললেন, "কাজটা ঠিক হচ্ছে না রে। কাল রাতে মুকুন্দ রায় আমাকে চিটিংবাজ বলেছে। ভয়ে আর মনস্তাপে আমার দাঁতকপাটি লেগেছিল। ভূতের কথা বিস্তর শুনেছি বটে, মুখোমুখি এই প্রথম দেখা, ধাক্কাটা সামলাতে পারিনি।"

"বলেন কী কর্তা! আপনার যে দু'টি পোষা ভূতের কথা শুনি?"

"দুর দুর! ওসব মিথ্যে কথা। আমার কোনও ভূত নেই। জীবনে কোনও ভূতের সঙ্গে দেখাও হয়নি। কালই প্রথম দেখলাম। ওঃ, কী ভয়ংকর!"

শঙ্কাহরণ আর বিপদভঞ্জন হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী। শঙ্কাহরণ হাসি সামলে বলল, "ভয়ংকরের কী আছে বগলাবাবা? ষষ্ঠীতলার মুকুন্দ রায়কে আমরা তো রাতবিরেতে প্রায়ই দেখি। নিশাপতি, যোগেন পালোয়ান, হালে বাচস্পতিঠাকুর- কাকে না দেখি বলুন! ওসব তো আমাদের গা-সওয়া। মুকুন্দকর্তাকে দেখে প্রথম দিন রাম নাম করে ফেলেছিলুম বলে পিলে-চমকানো ধমক ছেড়েছিলেন। রামটাম সব নাকি বুজরুকি। ভগবান- টগবান নাকি কেউ নেই। নাস্তিক মানুষ, বলতেই পারেন, তা বলে কি রাম নাম করব না মশাই? সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, রাম নাম করলে একটু যেন বল-ভরসা হয়, না কী বলেন?"

অঘোরগঞ্জের নামকরা গুন্ডা গোপাল গুছাইত। তবে তার ওই হাঁকডাকই সার, ভেতরে ভেতরে সে বড়ই ফোঁপরা। চর্বির পরত জমে ফিটনেস তার তলানিতে। জলে ডোবা মানুষটির ঘড়িসুদ্ধু লাশের খোঁজে প্রফেশনাল সুপারি কিলার চিরু-শচিরা ঘুরঘুর করছে। খোচর ওরফে গোয়েন্দা পোয়াবারো ভুলভাল খবর এনে দিয়েছে বলে মার খাচ্ছিল চিরু-শচির কাছে। গোপাল গুছাইত তখন অ্যাকশনে ভরপুর যাত্রা দেখে ফিরছে, রক্ত তার টগবগিয়ে ফুটছে। রোগাপটকা পোয়াবারোকে মার খেতে দেখে সে চিরু শচিকে একহাত নিতে ছোটে। চিরু শচি গোপালের মতো শখের গুন্ডা নয়, হাত পা তাদের বেশ সচল। বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়ে গোপাল নিজের নামটি ভুলে যায়। জ্ঞান ফেরার পর পোয়াবারো তাকে শোনায় বাবু বিশ্বাসের গল্প।

ফেলুদার সেই গল্পটা মনে আছে তো? গোরস্থানে সাবধান! এক ঘড়িপাগল লোক নামীদামী দুর্লভ ঘড়ি জমাতো আর তার জন্য খুন জখম করতে পিছপা হত না। সেরকমই একজন ঘড়িয়াল এসেছেন অদ্ভুতুড়ে সিরিজে। তিনি মৃগাঙ্কবাবু। জলে ডোবা লোকটি আসলে এলিয়েন। তার কোনও নাম নেই বলে মৃগাঙ্কবাবু তার নাম দেন বাবু বিশ্বাস। অনেক দূরের কোন এক গ্রহে তার বাড়ি। তার ঘড়িটিই নাকি তার বাড়ি ফেরার চাবিকাঠি। ঘড়িয়াল মৃগাঙ্কবাবু তো ঘড়ি দেখে তাজ্জব। ঢের টাকাপয়সা সোনার আংটি গিফ্ট দিলেন কিন্তু বাবু বিশ্বাস তো সেসবের মর্ম বোঝে না। তার গ্রহে সোনা স্রেফ একটা ধাতুমাত্র। টাকাপয়সা কাকে বলে তাও সে বোঝে না। চিঁড়ে ভিজছে না দেখে বাবু বিশ্বাসের ওপর জুলুম শুরু হল। গুলি খেয়ে বাবু বিশ্বাস নদীতে পড়ে যায়। ভাসতে ভাসতে এসে পড়ে বিপদভঞ্জন-শঙ্কাহরণের সামনে। তারপর তার ঠিকানা হয় করালীডাক্তারের বাড়ি। মৃগাঙ্কবাবু হাল ছাড়েননি। চতুর্দিকে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছেন বাবু বিশ্বাসকে খুঁজে বের করার জন্য।

এরপরে ঘটে আরও অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা। করালীডাক্তারের গিন্নি সুরবালা তাঁর মাথার মধ্যে শুনতে পান বাবু বিশ্বাসের কথা। সে যে পৃথিবীতে থাকে সেখানে কেউ কথা বলে না, তাদের কোনও ভাষা নেই, শব্দ নেই। কিন্তু তারা তাদের কথার তরঙ্গ অন্যের কাছে পাঠাতে পারে। অন্যের তরঙ্গও বুঝতে পারে। অনেক দূরের লোকের সঙ্গেও তারা এইভাবে কথা বলে। কোনও ভাষার দরকার হয় না।

করালীডাক্তারও একই বক্তব্য শুনলেন।

বাবু বিশ্বাস কোনও মহাকাশযানে আসেনি। তার কথায়, মহাকাশযান নাকি সেকেলে জিনিস! সে এসেছে নলের ভেতর দিয়ে।

"নল? সেটা কী জিনিস?"

"টিউবুলার সিস্টেম অফ স্পেস ট্র্যাভেল।"

"টিউবটা কীসের তৈরি?"

"কী করে বোঝাব বলুন তো! ওই বিজ্ঞান তো আপনাদের জানা নেই। যদি বলি মনোরথ, তা হলে বুঝবেন?"

"মনোরথ তো কল্পনা।"

"সব কল্পনারই রূপ আছে। রূপায়ণও আছে।"

"ঠিক আছে। আবছাভাবে বুঝলাম। কিন্তু তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছিলে?"

"কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। একটা সবুজ প্রাণবান গ্রহ দেখে নেমে পড়েছিলাম।"

শীর্ষেন্দুর সায়েন্স ফ্যান্টাসি গোত্রধর্মী গল্পগুলো নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয়নি এখনও পর্যন্ত। সত্যজিৎ রায় ইউএফও-র সেই একঘেয়ে চ্যাপ্টা চাকতির মতো ডেসক্রিপশন বদলে ছোট পিরামিডের মতো গড়ে নিয়েছিলেন একটা গল্পে। শীর্ষেন্দুও এলিয়েন, মহাকাশযান নিয়ে কম এক্সপেরিমেন্ট করেননি। এই গল্পের টিউব মহাকাশযানের থিওরিটি অবশ্য আগেও অনেক গল্পে, সিনেমায় পাওয়া গেছে।

যেমন, আর্থার সি ক্লার্কের দুটি গল্প— রঁদেভু উইথ রামা (১৯৭৩), চাইল্ডহুড’স এন্ড (১৯৫৩)। রঁদেভু উইথ রামা-তে এলিয়েনদের একটা স্পেসশিপ ছিল, যাতে টিউবের মতোই অনেক ক্যানাল ছিল, যা এদিক সেদিক যাওয়ার কাজে লাগত। চাইল্ডহুড’স এন্ড-এ ফোররানার টেকনোলজি ব্যবহৃত হত, টিউবের মতো কিছু করিডোর থাকত যা দিয়ে নিমেষে এখান থেকে ওখানে চলে যাওয়া যেত।

১৯৭০ সালে ল্যারি নিভেনের লেখা ‘রিংওয়র্ল্ড’-এও এমন টিউবের কথা পাওয়া গেছে, যেগুলি যাতায়াতের জন্যই এলিয়েনরা ব্যবহার করত।

১৯৯৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত চলতে থাকা ‘মেন ইন ব্ল্যাক’ মুভি সিরিজে টিউবজাতীয় টানেল দেখা গেছে। এজেন্টরা এলিয়েন টেকনোলজির এই হাইস্পিড নিউম্যাটিক টিউব ব্যবহার করে নিমেষে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেত।

২০০৫-এর ‘দি হিচহাইকার’স গাইড ট্যু দ্য গ্যালাক্সি’তে এলিয়েনদের টিউবের মতোই কিছু টেলিপোর্টার দেখা গেছে।

১৯৭৯ থেকে চলতে থাকা ‘স্টার ট্রেক’ সিরিজ, ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চলা ‘ফিউচারামা’ সিরিজ, ১৯৯৭ এর ‘কনট্যাক্ট’— সবেতেই টিউবুলার সিস্টেম অফ স্পেস ট্র্যাভেল কনসেপ্টের ছড়াছড়ি।

আমাদের গল্পে ফেরা যাক। এলিয়েন বাবু বিশ্বাস টের পাচ্ছে তার ঘোর বিপদ। তাকে ধরতে চিরু শচি আসছে। গ্রামের ভূতেরা এইবার ফিল্ডে নামে। বগলাপতির ভেতরে ঢুকে পড়ে যোগেন পালোয়ানের ভূত। বগলাপতি একাই চিরু শচিকে শায়েস্তা করে দেন। আর বাবু বিশ্বাসও ঘড়ি চালু করে বাড়ি ফেরা তোড়জোড় করতে থাকে।

"এসব ঘটে বলেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আলাদা একটা আস্বাদ আছে। আমাদের শতম গ্রহে আমরা পাঁচশো বছর বেঁচে থাকি বটে, কিন্তু বেঁচে থাকাটাকে আপনাদের মতো টের পাই না। আমার ভারী ভাল কাটল কয়েকটা দিন। মার খেলাম, গুলি খেলাম, প্রাণ বাঁচাতে পালালাম, বেশ লাগল কিন্তু। এবার আমার ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। ওই দেখুন, আমাকে নিয়ে যেতে নল এসে গেছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ফের কখনও আসব। বারবার আসব। জীবনের স্বাদ নিয়ে যাব। বিদায়।"

তার বলে যাওয়া শেষ কথাগুলি বড্ড বেশি করে মনে পড়িয়ে দেয় ছয় নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘ভূতুড়ে ঘড়ি’। সে গল্পের এলিয়েনেরও মায়া জন্মে গিয়েছিল পৃথিবীর ওপর। মায়া, অদ্ভুতুড়ে সিরিজের ম্যাজিক হল এই মায়ার টানটাই।

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ - সূচনাকথা - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১ - মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২ - গোঁসাইবাগানের ভূত - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩ - হেতমগড়ের গুপ্তধন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৪- নৃসিংহ রহস্য - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৫ - বক্সার রতন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৬ - ভূতুড়ে ঘড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৭ - গৌরের কবচ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৮ - হীরের আংটি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৯ - পাগলা সাহেবের কবর - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১০ - হারানো কাকাতুয়া - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১১ - ঝিলের ধারে বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১২ - পটাশগড়ের জঙ্গলে - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৩ - গোলমাল - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৪ - বনি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৫ - চক্রপুরের চক্করে - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৬ - ছায়াময় - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৭ - সোনার মেডেল - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৮ - নবীগঞ্জের দৈত্য - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৯ - কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২০ - অদ্ভুতুড়ে - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২১ - পাতালঘর -আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২২ - হরিপুরের হরেক কাণ্ড -আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৩ - দুধসায়রের দ্বীপ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৪ - বিপিনবাবুর বিপদ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৫ - নবাবগঞ্জের আগন্তুক - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৬ - ষোল নম্বর ফটিক ঘোষ লেন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৭ - গজাননের কৌটো - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৮ - ঝিকরগাছায় ঝঞ্ছাট - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৯ - রাঘববাবুর বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩০ - মোহনরায়ের বাঁশি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩১ - সাধুবাবার লাঠি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩২ - ঘোরপ্যাঁচে প্রাণগোবিন্দ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩৩ - ডাকাতের ভাইপো - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩৪ - অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার - আলোচনার লিংক