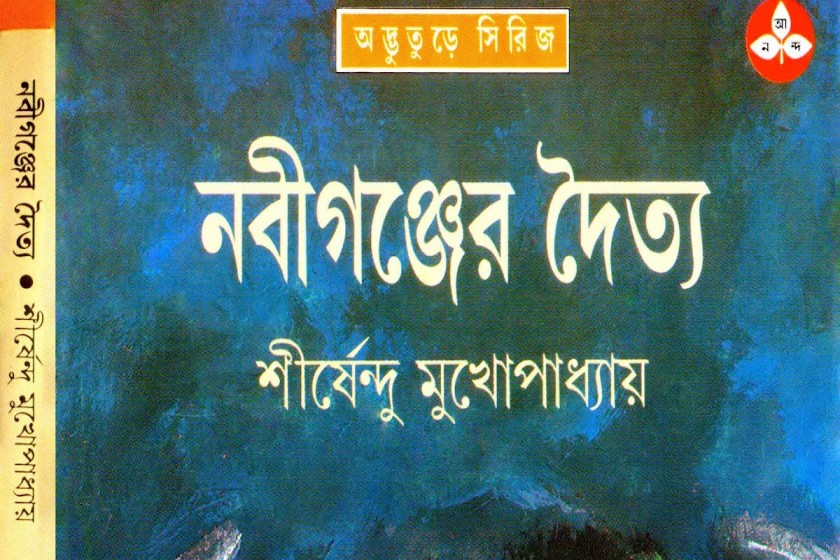

নবীগঞ্জের দৈত্য : শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের অষ্টাদশ আখ্যান

- 23 March, 2025

- লেখক: মনীষা নস্কর

বিয়েবাড়িতে বাফে সিস্টেমে খেতে গেলে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ বেছে বেছে তাঁদের পছন্দের আইটেমগুলোই প্লেটে তোলেন। মোচার কোফতা তোফা হয়েছে, তবু তাঁরা প্লেটে তুলবেন সেই তুলতুলে মাটনের পিসটা। প্লেন রাইসের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, খপাৎ করে তুলে নেবেন এক হাতা বিরিয়ানি। প্লেটের হিসেব গোণাগুনতি, অতএব একই প্লেটে চিকেনের লেগপিসের পাশে শুয়ে থাকে ফিশ কাটলেট, চাটনির ওপর মুচমুচে পাঁপড় বসে মিইয়ে যায়, রসোগোল্লার রস এসে বিরিয়ানিকে বানিয়ে দেয় পোলাও।

শীর্ষেন্দুর আঠেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ে অনেকটা তেমনই হয়েছে। এর আগে লেখা সতেরোখানা অদ্ভুতুড়েতে যতকিছু ভালো ছিল, সব ভালোটুকু ছেঁকে নিয়ে এই আঠেরোনম্বরে মিশিয়ে থোড়-বড়ি-খাড়া হয়েছে। আঠেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘নবীগঞ্জের দৈত্য’-এ সেই এক চেনা ছোট্ট গ্রাম, যার একপ্রান্তে অবহেলায় পড়ে রয়েছে পুরনো রাজবাড়ি। প্রথম অদ্ভুতুড়ে ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’তে যেমন ছিল, নামেই রাজবাড়ি এদিকে রাণীমা ঘুঁটে দেন। এ গল্পেও রাজার দিন আনি দিন খাই দশা। অনেক চরিত্রদের নাম পর্যন্ত মিলে যায় পুরনো অদ্ভুতুড়েগুলোর সাথে। দুঃখহরণবাবুর সঙ্গে ভারী মিল পনেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ের অভয় সরকারের সাথে। দুজনেই নড়েভোলা আদুরে গোপাল ধরনের চরিত্র। পরে অভয় সরকার ইউরোপীয়ান সাহবের জড়িবুটি খেয়ে বীর পালোয়ান হয়েছে। দুঃখহরণবাবু ভূতের গাঁট্টা খেয়ে চটপটে স্বাস্থ্যসচেতন কুস্তিবীর দৌড়বাজ হয়েছেন। পনেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ের আদলে এ গল্পেও একটা ছোট রেলস্টেশন, দুজন মাত্র কর্মচারী তারমধ্যে একজন বাঙালি অন্যজন বিহারী। আলোচ্য আঠেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ের পাঁচু চোরের মতো চরিত্র কম না হলেও গোটা পাঁচেক অদ্ভুতুড়েতে এর আগে দেখতে পাওয়া গেছে। এ গল্পের পুঁটে সর্দার, যার বয়েস সেঞ্চুরি হতে চলেছে তবু আজও সে শক্তসমর্থ জোয়ানটি। এমন আরও একজনের দেখা ষোলোনম্বর অদ্ভুতুড়েতে পাওয়া গেছে। গ্রামেই ঘাপটি মেরে বসে আছে এক বিশ্বাসঘাতক দুষ্টু লোক যে বাইরে থেকে গুন্ডা আনিয়েছে, এমনটাই হয়েছিল না এগারোনম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘ঝিলের ধারে বাড়ি’তে? দল বেঁধে রাজবাড়িতে হামলা, এ দৃশ্য তো হুবহু প্রথম অদ্ভুতুড়ে ‘মনোজের অদ্ভুত বাড়ি’কে মনে করিয়ে দেয়। মোটকথা এই, আঠেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ে আগের সতেরোখানা অদ্ভুতুড়ে থেকে এটা ওটা খামচে খুমচে নিয়ে লিখে ফেলা হয়েছে। তবে লেখকের লেখনীর গুণে এই খাড়া-বড়ি-থোড়ও অত্যন্ত সুস্বাদু, মুখরোচক।

এবার আসা যাক গল্পে। ‘নবীগঞ্জের দৈত্য’ গল্পে আছে একজন ইন্ট্রোভার্ট গরিব রাজা, রাজোচিত হাবভাব তার আসে না, পুরনো ভাঙা রাজবাড়ির এককোণে বসে মাঝরাতে বীণা বাজানোই তার একমাত্র প্যাশন। তার বাবা হঠাৎ মরে যাওয়ায় সে আর জানতে পারেনি, তারই বাড়িতে লুকোনো রয়েছে গুপ্তধন। গুপ্তধনের খবর জানত বাড়ির পুরনো কুস্তিগির আর তার ছেলে কিঙ্কর। গ্রামের রায়বাবুও কানাঘুষোয় খবর জেনে ফেলেছিলেন। তাই গুন্ডা লাগান তাদের পেছনে। কিঙ্করের বাবা খুন হয়, কিঙ্কর মাথায় চোট পেয়ে স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তবু অবচেতন মনে নবীগঞ্জ, রাজকুমারের বেদি এই শব্দগুলো তাকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। সে এসে হাজির হয় নবীগঞ্জে। কিঙ্কর নিজেও কুস্তিগির, চেহারাটা তার বেশ বড়সড়। হাসপাতাল থেকে পালানোর সময় কোনও এক অজ্ঞাত কারণে (কেন, তা লেখক বলেননি) তার পরণে ছিল যাত্রাপালার রাজার পোশাক। অতবড় চেহারায় অমন পোশাকে রাতের অন্ধকারে কিঙ্করকে দেখে গ্রামের মানুষ ভয় পেতে শুরু করে। কেউ তাকে ভাবে দৈত্য, কেউ ভাবে যমদূত, কেউ ভাবে ভূত বা রাক্ষস। কিঙ্কর খুঁজতে থাকে সেই মানুষটাকে যে তার স্মৃতি কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তার বাবাকে। কিন্তু তার মনে পড়ে না লোকটা কেমন দেখতে ছিল। খুঁজতে খুঁজতে সে হাজির হয় রাজবাড়িতে। রাজা আশ্রয় দেয় তাকে। গুন্ডারা এসে পড়লে গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে তাদের শায়েস্তা করে। শেষমেশ কিঙ্করের সব মনে পড়ে যায়, গুপ্তধনও উদ্ধার হয়। গল্পে নতুন কিচ্ছুটি নেই। এমন স্টোরিলাইন এর মধ্যেই অদ্ভুতুড়ে সিরিজের চেনা ছক হয়ে উঠেছে। তবু পড়তে ভালো লাগে। তার কারণ, সেই আইকনিক হাসি মজা, হালকা সুরের ইয়ার্কির ছোঁয়া। গল্প কোথাও হোঁচট খায় না, খেই হারায় না, দিব্যি তড়তড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। চরিত্রগুলো এত বেশি সাবলীল, জীবন্ত ঠিক যেন মনে হচ্ছে সিনেমা দেখছি।

গল্পের শুরুতেই হাসির ফোয়ারা। পুঁটে সর্দার আর হলধরের কথপকথন চলছে। দুজনেই বদ্ধ কালা। অথচ দুজনেই সমান তালে কথা চালিয়ে যায়।

“পুঁটে বলল, "দিনকাল কী পড়ল রে হলধর। আলুর কেজি আশি পয়সা! চাল আড়াই টাকা কিলো!"

হলধর পুঁটের মাথা কামাতে-কামাতে বলল, "আমার ছোট ছেলেটার কথা বলছ তো! না, তার এখনও কোনও হিল্লে হল না।"

"তাই তো বলছি রে! যুদ্ধের সময় আকাল পড়েছিল, আর এই এইবারই দেখছি।"

"তা যা বলেছ। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কি আর মা-বাপের কথা শুনে চলে? আমার মেজো শালার মস্ত পাটের ব্যবসা, কতবার বলি, ওরে একবার মামার কাছে যা। না, তার নাকি সম্মানে লাগে।"

"একেবারে নিয্যস কথাটা বলেছিস কিন্তু। রামভজন দুধওলার দুধে আর সর পড়ে না। ঘি, তেল, কোনটা খাঁটি আছে বল?"

পুঁটে সর্দারের কান খোলে মাঝরাতে। তখন সে পিঁপড়ে হাঁটার আওয়াজও শুনতে পায়। এমনই এক মাঝরাতে তার সামনে এসেছে কিঙ্কর। তাকে দেখে পুঁটে ভেবেছে যমদূত এসেছে বুঝি তাকে ধরে নিয়ে যেতে।

পুঁটে বলল, "যে আজ্ঞে, তা হলে তো কথাই নেই। তা ওদিককার রাস্তাঘাট কেমন?"

"কোথাকার রাস্তা?"

"আজ্ঞে যমপুরীর রাস্তার কথাই বলছি। ভাঙাচোরা, খানাখন্দ তো? বলেন তো লণ্ঠনটা সঙ্গে নিতে পারি। যেতে-যেতে আবার বৈতরণীর খেয়া না বন্ধ হয়ে যায়!"

"আমাকে যমপুরীতে পাঠাতে চাস?"

জিভ কেটে পুঁটে বলে, "না, না, ছিঃ ছিঃ। যমপুরীতে পাঠাব কি? সেটা যে আপনার বাড়ি। এমনি বলছিলাম আর কি। তা ওদিককার খবরটবর সব ভাল তো! যমদাদা ভাল আছেন তো? আর আমাদের যমুনাদিদি? তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন? দাওয়ায় এসে বসে একটু জিরোন। রাস্তা তো কম নয়। হেঁটেই এলেন নাকি? গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই সঙ্গে?"

বলে পুঁটে হেঃ হেঃ করে ঘাবড়ে-যাওয়া কাষ্ঠহাসি হাসল। তারপর শশব্যস্তে বলল, "কী নিতে হবে বলুন তো সঙ্গে! গামছা তো একটা লাগবেই। কয়েকটা দাঁতন নিই বরং, কী বলেন? আর ঘটিখানাও, নাকি? কাপড়জামা নিতে হবে না সঙ্গে?"

যমদূত সামনে এগিয়ে এসে বলল, "তোকে যমের বাড়ি পাঠাব বলেই তো এতদূর আসা।"

পুঁটে হাতজোড় করে বলল, "এসে খুব ভাল করেছেন। একদিন আগে এলে আরও ভাল হত। তা হলে আর পয়সা খরচ করে ন্যাড়াটা হতাম না। আপনিও চুলের ঝুটি ধরে দিব্যি টেনে নিতে পারতেন। খরচাটার কথাও একটু ভেবে দেখুন। আগে ন্যাড়া হতে মাত্র একটি পয়সা লাগত। এখন সেই দর ঠেলে কোথায় উঠেছে জানেন? পুরো এক টাকায়। বেঁচে থেকে

কোনও সুখ নেই, বুঝলেন, কোনও সুখ নেই। জিনিসপত্রের যা দাম হয়েছে শুনলে আপনি মূর্ছা যাবেন। আজ সকালে কত দরে সরপুঁটি কিনেছি জানেন? শুনলে পেত্যয় যাবেন না, বারো টাকা। তাও কি দেয়? ষোলো টাকার এক পয়সা ছাড়বে না। অনেক ঝোলাঝুলি করে তবে বারো টাকায় রফা হল। বলুন না আজ্ঞে। তাড়াহুড়ো কিছু নেই তো মশাই, আমরা তো আর ট্রেন ধরছি না। বসে একটু জিরিয়ে নিন। আমি টক করে কাজগুলো সেরে ফেলি।"

"কী কাজ?”

"দাঁতনটা করে, পুজোটা সেরে নিয়ে চাট্টি ভেজানো ছোলা মুখে ফেলে রওনা দেব'খন। বেশিক্ষণ লাগবে না। কতটা পথ হবে বলুন তো! বেলাবেলি পৌঁছনো যাবে?"

দুষ্টুলোকটাকে খুঁজতে গিয়ে কিঙ্করের দিশেহারা অবস্থা। একেই মাথায় বাড়ি খেয়ে স্মৃতি হারিয়ে বসেছে। তার ওপর গোটা গ্রামের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও গুলিয়ে গিয়েছে তার মাথাটা। রাজবাড়িতে যখন সে এল, রাজা বীরচন্দ্র জিজ্ঞেস করল—

আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"আরে ওই যে সিড়িঙ্গে চেহারার লম্বা বেঁটেপানা লোকটা! একমাথা টাক, তার ওপর বাহারে টেরিকাটা বাবরি। গায়ের রং কালো হলে কী হবে, টকটক করছে ফরসা।"

বীরচন্দ্র দরজা ছেড়ে দিয়ে বলল, "আসুন ভেতরে।"

এই মজার কথোপকথনগুলোই অদ্ভুতুড়ে সিরিজের প্রাণভোমরা।

শুধুই কি মজা? মজার ছলে কত কঠিন কঠিন সমস্যার কথাও কত সহজে বলে দেওয়া যায়। দুঃখহরণবাবু। ছোটখাটো, দুর্বল, ভীতু মানুষ। ক্লাসে ছাত্ররা মানে না বলে চাকরিটি চলে গেছে তাঁর। স্ত্রী চণ্ডিকা এত অপমান করেছেন, বাধ্য হয়ে দুঃখহরণবাবু একলাটি থাকা শুরু করলেন। যাকে আমরা বলি ‘সেপারেশন’। আর তার পরেই শুরু হল দুঃখহরণবাবুর সমস্যা। কথা বলার লোক পাচ্ছেন না। বাড়িতে চোর ঢুকলে তিনি চোরের সাথে আড্ডা জমাতে যান।

দুঃখবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে আলাপ শুরু করলেন, “ওহে বাপু, অমন বেজার হয়ে থেকো না। আমি যে লোকটা খারাপ নই তা তো টের পেলে। তোমার ওপর আমার কোনও রাগও নেই। তা তোমার বাড়ি কোথায়? নাম কী?"

চোরটা একটু নড়েচড়ে বসে বলল, "ওসব বলা বারণ আছে।" "কেন, বারণ কেন গো? আমি কি আর পুলিশের কাছে বলতে যাচ্ছি?"

"বললেই বা আটকাচ্ছে কে?"

দুঃখবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন, "পুলিশও কি আর আমার কথা কানে তুলবে? আমাকে কেউ পৌঁছে না, বুঝলে? কেউ পৌঁছে না, অথচ আমার পেটে কত কথা জমে আছে। এসো, একটু গল্প করা যাক।”

চোরটা মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, আমার কাজ আছে। আপনার এখানে তো কিছু হল না। খালি হাতে ফিরলে কি আমাদের চলে?"

চোরটা ফের ভাঙা জানলা দিয়েই পালিয়ে গেল। দুঃখবাবু বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই?"

না, দুঃখবাবুর সত্যিই কেউ নেই। তাই দুঃখবাবু মনের দুঃখে মানুষ ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা নেড়ি কুকুর জুটল। তার নাম দিলেন ভুলু। তা ভুলু দুঃখবাবুর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিল। প্রায়ই এসে দরজার কাছে বসে, লেজ নাড়ে। দুঃখবাবু আদর করে বলেন, "ভুলু নাকি রে? ইস। বড্ড রোগা হয়ে গেছিস যে ভাই। সারা দুপুর টো-টো করে বেড়াস, অসুখবিসুখ করে ফেলবে যে।"

এইভাবে কথা চলতে থাকে। কিন্তু ভুলুর শুধু দুঃখবাবুকে নিয়ে চলে না। কারণ দুঃখবাবুর খাওয়াদাওয়া বড্ড সাদামাঠা। ডাল আর ভাত। ভুলু সুতরাং মাছ-মাংসওলা বাড়িতেও গিয়ে হানা দেয়।

ভুলু ছাড়া আরও দু-একজন বন্ধু জুটে গেল দুঃখবাবুর। ঘরের মধ্যে একজোড়া চড়াইপাখি বাসা করেছে। তাদের আবার ছানাপোনাও হয়েছে। দুঃখবাবু চড়াইপাখি দুটোর নাম দিয়েছেন হরিপদ আর মালতী। কিন্তু হরিপদ আর মালতী সারাদিন ভারী

ব্যস্ত। চুডুক করে উড়ে যাচ্ছে, ফুড়ত করে ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে, আসছে। তার ফাঁকে-ফাঁকে অবশ্য দুঃখবাবু তাদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন, "হরিপদ যে, শরীর ভাল তো! ছেলেপুলেরা সব কেমন আছে রে? বলি ও মালতী, কয়েক দানা মুড়ি বা চিঁড়ে খাবি? মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে!"

কেঁদো চেহারার একটা ছুঁচো প্রায়ই দুঃখবাবুর ঘরে উৎপাত করে। দুঃখবাবু তার নাম দিয়েছেন হলধর। তাকে বিস্তর ডাকাডাকি করেন দুঃখবাবু, "বলি ও হলধর, শুনছিস? বেশ আছিস ভাইটি। মাটির তলায় ডুব দিয়ে থাকিস, দুনিয়ার কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। আর এই আমার অবস্থা দেখ। মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বটে, কিন্তু মানুষের মতো কি বেঁচে আছি?"

বোলতা, ফড়িং, ব্যাঙ ইত্যাদির সঙ্গেও কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন দুঃখবাবু। তবে বুঝতে পারেন, এরাও সব ভারী ব্যস্ত মানুষ। সারাদিন বিষয়কর্মে ঘুরে বেড়ায়, রাতে একটু জিরোয়। দু' দণ্ড বসে কথা শোনার সময় কারও নেই। তিনি যে একা সেই একা।

একাকীত্বের কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে মানুষ বোলতা, ফড়িঙ ডেকে ডেকে কথা বলার চেষ্টা করে, তা সম্ভবত আমাদের চিন্তার বাইরে। সবার মাঝে থেকেও একলা হয়ে যাওয়ার মতো ঘোরালো প্যাঁচালো সমস্যাটি এত সহজকথায় মজার মোড়কেও তাহলে বলে দেওয়া যায়! আর সমস্যার সমাধান? সেও আছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ চেষ্টা করবেই। দুঃখহরণবাবুও করেছেন। হঠাৎই তাঁর মনে হল ভূতে তাঁকে কাতুকুতু দিচ্ছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে, মাথায় গাঁট্টা মারছে। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। দৌড়তে শুরু করলেন। নিয়মিত এক্সারসাইজ হতে লাগল। মনের সমস্যার সমাধানে নিয়মিত শরীরচর্চা অসম্ভব ভালো একটি দাওয়াই। ডিপ্রেশন কাটাতে ডাক্তাররাও অনেক সময় রোগীকে নিয়মিত ওয়র্কআউট করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর আগে কোনও অদ্ভুতুড়েতে শীর্ষেন্দু এমন করে মনের অসুখ নিয়ে কথা বলেননি। দৌড়াদৌড়ি করার পর কুস্তির আখড়ায় গিয়ে দুঃখহরণবাবু কুস্তি করতে শুরু করেন। আর তারপর তাঁর যাবতীয় মনখারাপ, একাকীত্ব সব উধাও। তিনি একদম নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। গল্পের শেষে দেখা যায়—

“রাত্রেই কথা হয়ে গেছে, কিঙ্কর আর দুঃখহরণ মিলে একটা কুস্তির আখড়া খুলবেন। নবীগঞ্জের ছেলেদের তালিম দেওয়া হবে সেখানে।

হেডসার এসেছেন দুঃখহরণবাবুর কাছে। হাত কচলে বলছেন, "এবারকার মতো দোষঘাট মাফ করে দিন দুঃখবাবু। আমাদের সকলের ইচ্ছে গেম-টিচারের পোস্টটা আপনিই নিন, তা হলে খেলাধুলোয় স্কুলের খুব নাম হবে।

দুঃখবাবু বললেন, "পরে ভেবে দেখব। আগে সামনের ওলিম্পিক থেকে কুস্তি আর ম্যারাথনের সোনার মেডেল দুটো নিয়ে আসি।"

দুঃখবাবুর দুই বাঁদর ছেলে সকালে এসে খুব ভয়ে-ভয়ে বাবাকে প্রণাম করে গিয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো পড়তে বসেছে। চণ্ডিকাদেবী একগলা ঘোমটা টেনে গরম লুচিভর্তি থালা নিয়ে এসেছেন। দুঃখবাবুর আর তেমন দুঃখ নেই।”

দুঃখহরণবাবুকে এ গল্পের একজন পার্শ্বচরিত্র বলা চলে, যদিও গল্পে তেমন করে ‘কেন্দ্রীয় চরিত্র’ কেউই নেই। গুপ্তধনের সন্ধানের পাশাপাশি দুঃখহরণবাবুর দুঃখের গল্পটাও প্যারালালি চলেছে। মনের অসুখ নিয়ে আনন্দমেলার খুদেদের একটা কোনও বার্তা যে দেওয়ার ছিল লেখকের তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১ - মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২ - গোঁসাইবাগানের ভূত - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩ - হেতমগড়ের গুপ্তধন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৪- নৃসিংহ রহস্য - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৫ - বক্সার রতন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৬ - ভূতুড়ে ঘড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৭ - গৌরের কবচ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৮ - হীরের আংটি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৯ - পাগলা সাহেবের কবর - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১০ - হারানো কাকাতুয়া - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১১ - ঝিলের ধারে বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১২ - পটাশগড়ের জঙ্গলে - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৩ - গোলমাল - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৪ - বনি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৫ - চক্রপুরের চক্করে - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৬ - ছায়াময় - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৭ - সোনার মেডেল - আলোচনার লিংক