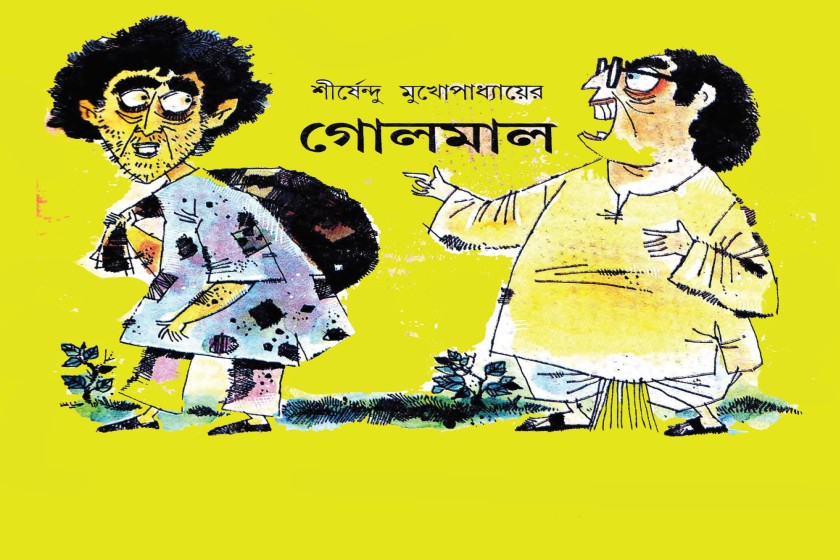

গোলমাল : শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের ত্রয়োদশ আখ্যান

- 07 February, 2025

- লেখক: মনীষা নস্কর

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১ - মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২ - গোঁসাইবাগানের ভূত - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩ - হেতমগড়ের গুপ্তধন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৪- নৃসিংহ রহস্য - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৫ - বক্সার রতন - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৬ - ভূতুড়ে ঘড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৭ - গৌরের কবচ - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৮ - হীরের আংটি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৯ - পাগলা সাহেবের কবর - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১০ - হারানো কাকাতুয়া - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১১ - ঝিলের ধারে বাড়ি - আলোচনার লিংক

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১২ - পটাশগড়ের জঙ্গলে - আলোচনার লিংক

১৯৮৭। নিউ ইয়র্কের হাডসন ভ্যালি। ত্রিকোণ উড়ন্ত চাকির ঝলক দেখা যায় প্রথমবার।

১৯৮৮। রাশিয়ার ভোরোনিহ্শ (Voronezh)। পার্কে খেলতে থাকা কয়েকজন খুদে প্রথম ঠাহর করে ঝলমলে এক উড়ন্ত চাকতির উপস্থিতি। ছোট বড় মিশিয়ে অনেকেই জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তেকোণা বাক্সের মতো জিনিসের ভেতর থেকে রোবটগোছের কেউ একজন বা কিছু একটা বেরিয়ে এসেছিল।

১৯৮৯, ফেব্রুয়ারি। কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তেরোনম্বর অদ্ভুতুড়ে— ‘গোলমাল’। ১৯৪৭এর পর থেকে বহু ইউএফও (আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট)-এর আনাগোনার খবর ছড়িয়েছে। ভুরি ভুরি ভুয়ো প্রমাণও মিলেছে। তৈরি হয়েছে অজস্র সিনেমা, লেখা হয়েছে গল্প। ভিনগ্রহের বাসিন্দারা যে মাঝেমাঝেই পৃথিবীতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায়, এ সত্যি না মিথ্যে সে তর্কে না গিয়ে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, গল্পের কন্টেন্ট হিসেবে এ জিনিস দুর্দান্ত মুখরোচক।

ভিনগ্রহ, ইউএফও নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও অদ্ভুতুড়ে সিরিজে বিষয়টি আনতে খুবই পছন্দ করেন। ছ’নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘ভূতুড়ে ঘড়ি’তে অবশ্য খানিক সচেতনভাবেই ‘ইউএফও’ শব্দবন্ধটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তেরোনম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘গোলমাল’-এ তেমনটা করেননি। ইউএফও-র মিষ্টি একটা বাংলা নামও দিয়েছেন, গগন চাকি!

তেরো নম্বর অদ্ভুতুড়ের আলোচনায় ছ’নম্বর অদ্ভুতুড়ে আরও একটা কারণে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণটি হল, রামরাহা। রামরাহাকে মনে আছে তো? সেই যে দারুণ হ্যান্ডসাম একজন ভিনগ্রহী, যার সাহসের অন্ত নেই। লাটু নামে সেই পুচকে ছেলেটাকে একটা অত্যাধুনিক ঘড়ি দিয়ে গিয়েছিল, আর বলেছিল, জলের নীচে তার মহাকাশযান রয়েছে, এখন ওখানেই কিছুদিন থাকবে। কারণ পৃথিবীকে নাকি তার বড় ভালো লেগে গিয়েছে। তেরো নম্বর অদ্ভুতুড়েতে আবার দেখা মিলেছে রামরাহার। রাজামশাইয়ের ছদ্মবেশে সে এসেছে। পৃথিবীর মানুষজন মাথা নয়, হৃদয়ের কথা শোনে— এতেই সে অবাক। তার গ্রহে নাকি কেউ কাউকে ভালোবাসতে জানে না। সবকিছু চলে সেখানে অঙ্ক কষে। এ গল্পের ক্লাইম্যাক্সে এমন একখানা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে রামরাহা চাইলে বাকিদের প্রাণের বিনিময়ে নিজেকে বাঁচিয়ে সরে যেতে পারতো। কিন্তু ভালোবাসা এমনই এক ম্যাজিক, ভিনগ্রহের আপাদমস্তক প্র্যাকটিকাল ক্যালকুলেটিভ মানুষকেও অন্যরকম করে ভাবতে শেখায়। শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ঠিক এই কারণেই এতটা স্পেশাল, এতটা ইউনিক।

এবারের অদ্ভুতুড়েতে ভিলেন ভিনগ্রহের দুষ্টু দানবরা। যন্ত্রপাতির কারিকুরি, দুজন খুদের সাহস আর রামরাহার বুদ্ধি দিয়ে হারিয়ে দেওয়া গেছে তাদের। নইলে যে হয়ে যেত ভারী সব্বোনাশ! আরেকটু হলেই খোদ পৃথিবী গ্রহটাকেই তারা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

গল্পে আছে আর একজন গুরূত্বপূর্ণ চরিত্র। পঞ্চানন্দ। সে চোর না ডাকাত না খুনি, কিচ্ছুটি আগে থেকে বোঝা যায়নি। শুধু এটুকু মালুম হয়েছে, লোকটি মহা বিচ্চু, তবে খারাপ নয়।

‘‘কথাটা কী জানেন, আমি তেমন ভাল লোক নই। যেখানেই যখনই থাকি, একটা-না একটা অপকর্ম করে ফেলি। ঠিক আমিই যে করি তা বলা যায় না। তবে আমার হাত দুখানা করে ফেলে। তা সে একরকম আমারই করা হল।"

"বটে! বটে! তা অপকর্মগুলো কীরকম?"

কোথাও খুন, কোথাও ডাকাতি, কোথাও চুরি, এই নানারকম আর কী, পুলিশ পিছনে লাগে বলে নামধাম চেহারা সবই পাল্টাতে হয়। তা এই করতে করতে নিজের নামটা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেল। কখনও মনে হয় চারুদত্ত, কখনও মনে হয় মেঘদূত, কখনও মনে হয় দ্বৈপায়ন। কিছুতেই স্থির করতে পারি না কোন্টা। তাই লোকে জিজ্ঞেস করলে যা হয় একটা বলে দিই। এই যেমন এখন আপনি জিজ্ঞেস করার পর হঠাৎ মনে হল আমার নাম বোধহয় পঞ্চানন্দ। কোথেকে যে নামটা মাথায় এল, তাই বুঝতে পারছি না। এরকম নাম জন্মে শুনিনি।"

পঞ্চানন্দ এসেছে হরিবাবুদের বাড়ি। হরিবাবু অত্যন্ত খারাপ কবিতা লেখেন, তাঁর একভাই জরিবাবু ততোধিক খারাপ গান করেন। অন্যভাই ন্যাড়াবাবুর শরীরচর্চার বাতিক, ইয়া ইয়া বাইসেপ ট্রাইসেপ বাগিয়েছেন কিন্তু বাড়িতে চোর এলে তাঁর নাকডাকার আওয়াজ হঠাৎ বেড়ে যায়। হরিবাবুর দুটি খোকা আংটি এবং ঘড়ি, তারা বেশ ডাকাবুকো, সাংঘাতিক ভালো ক্রিকেট খেলে। হরিবাবুর বাবা শিবুবাবু ছিলেন বৈজ্ঞানিক, এমন একখানা আশ্চর্য গোলক আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, যেটার বোতাম টিপলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি স্তব্ধ হয়ে যাবে, বিদ্যুৎ যাবে থমকে, আণবিক বোম ফাটলেও কিসসু হবে না। ভিনদেশীরা বারবার ওই এলাকায় হানা দিচ্ছে যন্ত্রটা নিয়ে যেতে। তাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীটাকে এই সৌরমণ্ডল থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিজেদের সৌরমণ্ডলে নিয়ে যাওয়া। নিয়ে যাওয়ার সময় পৃথিবীর সারফেস থেকে সব উবে যাবে। গাছপালা, মানুষজন, পশুপাখি সঅঅব। তারপর তারা পৃথিবীকে ব্যবহার করবে স্রেফ একখানা চাষবাস করার গ্রহ হিসেবে। শিবুবাবুর বানানো যন্ত্রটাই একমাত্র তাদের কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অতএব ওই যন্ত্র তাদের চাই ই চাই।

পঞ্চানন্দ খেতে ভালোবাসে। হরিবাবুর অখাদ্য কবিতা শোনার দক্ষিণা নেয় কড়াইশুঁটির কচুরি। জরিবাবুর বিকট গান শোনার মজুরি নেয় দোক্তা দিয়ে চমৎকার করে সাজা পান। হরি জরি ন্যাড়া তিনভাই বোকার হদ্দ। তাদের কথার ফাঁদে ফেলে দিব্যি বিড়ির পয়সা তুলে নিচ্ছে। রাঁধুনি ঠাকুরকে পুঁটুলি ভর্তি মণিমুক্তোর লোভে ফেলে গরম ভাতের সাথে মাছের মাথাটা আদায় করে নিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকটি চতুর। তার চোখও বেশ তেজালো। জরিবাবুর বন্ধ দেরাজের কোন তাকে পমেটম আছে, তাও সে জেনে ফেলেছে।

পঞ্চানন্দ খেতে-খেতে বলল, "শেষপাতে একটু দই না হলে আবার আমার তেমন জুত হয় না।"

"আজ্ঞে, আছে। দই, কলা, চিনি সব সাজিয়ে রেখেছি।”

"বাঃ বাঃ, তুমি তো কাজের লোক হে। নাঃ, বাবুকে বলে তোমার মাইনেটা দু'পাঁচ টাকা বাড়িয়ে না দিলেই নয়।"

রাঁধুনি লাজুক মুখ করে একটু হাসল। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আপনি যে কী একটা পুঁটুলি আমার কাছে রাখবেন বলেছিলেন?”

পঞ্চানন্দ চট করে একটু ভেবে নিল। কখন কাকে কী বলে, তা তার হিসেবে থাকে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল। রাত্রে এরকম একটা কথা বলেছিল বটে রাঁধুনিকে। মনে পড়তেই একটু হেসে বলল, "কথাটা বলে ভালই করেছ। পুঁটুলিটা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সোনাদানা কিছু তার মধ্যে আছে বটে, তবে বেশি নয়। বারো-চোদ্দ ভরি হবে মেরেকেটে। শেরপুরের রাজা একখানা মুর্গির ডিমের সাইজের হিরে দিয়েছিল একবার আমার গান শুনে। সেটাও বোধহয় আছে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রে ভাই। সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ আমি, ওসব দিয়ে কী-ই বা হবে। তবে হিমালয়ে থাকতে একবার খাড়াবাবার ডাক এল মানস-সরোবর থেকে। গিয়ে পড়তেই খাড়াবাবা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'ওরে পঞ্চা, আমি হলাম গিয়ে খাড়া-সন্ন্যাসী, বসা বা শোওয়ার জো নেই, দিনরাত একঠ্যাং বা দু'ঠ্যাঙে ভর করে খাড়া হয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। কিন্তু একটা বেওকুফ ভূত এসে সারাক্ষণ আমার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করে, পায়ে সুড়সুড়ি দেয়, হাঁটুতে গুঁতোয়। একটা ব্যবস্থা কর বাবা।' তা তখন মন্ত্র পড়ে চারদিকে বন্ধন দিয়ে ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় একটা পলো দিয়ে তো ভূতটাকে পাকড়াও করলাম। ভারি নচ্ছার ভূত, ছাড়া পেলেই চারদিক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে বেড়াবে। তাই একটা কৌটোয় ভরে পুঁটুলিতে রেখে দিয়েছি।"

রাঁধুনি আঁতকে উঠে বলল, "ও বাবা!”

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "ভয়ের কিছু নেই, আমি তো আছিই। তবে পুঁটুলিটা হুট করে খুলেটুলে ফেলো না। নাড়াচাড়ায় কৌটোর ভূত যদি জেগে যায়, আর বোঝে যে আনাড়ির হাতে পড়েছে, তা হলেই কিন্তু কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।

রাঁধুনি মাথা চুলকে বলল, "পুঁটুলিটা বরং আপনার কাছেই থাক। আমি বরং দইটা নিয়ে আসছি।"

বলে রাঁধুনি পালাল।”

অদ্ভু্তুড়ের সিগনেচার টোন হাসি-ঠাট্টার মজা এই তেরোনম্বর অদ্ভুতুড়েতে দিব্যি রয়েছে। তবে মজার সংলাপগুলো আর নেহাত বালখিল্য নেই, লেখক যেন পাঠকের সেন্স অফ হিউমারকে ঠারেঠোরে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছেন, ‘হুঁ হুঁ, বাপু, আমি মোটেই বলে দেবো না কোথায় হাসতে হবে। তুমি নিজেই বুঝে নাও!’ গোড়ার দিকের অদ্ভুতুড়েগুলো ছিল খুব বেশি সহজ সরল সাদামাটা গোছের। যত সময় এগিয়েছে, ধীরে ধীরে চোরা হাসি, সারকাজম বেড়েছে। খুব subtle ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আর পাঠকের বুদ্ধিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলিও বেশ চোখে পড়ে।

"কাল থেকে আপনিও একখানা ও-রকম খাতা সঙ্গে করে আনবেন। গাছতলায় বসলে ভাব আসবে, পদ্যও লেখা হয়ে যাবে ঝুড়ি-ঝুড়ি।"

হরিবাবু পঞ্চানন্দের সঙ্গে বাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শুধু লিখলেই তো হল না হে। সেটা ছাপাও তো দরকার।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, “খুব ন্যায্য কথা। ভাল জিনিসের আজকাল কদরই বা করে কে। আমাদের গাঁয়ের শ্রীপতি কবিয়াল তো হন্যে হয়ে উঠেছিল। পদ্য লিখে পোস্টার সাঁটত দেয়ালে, পদ্য লেখা কাগজের ঠোঙা বিলি করত দোকানে দোকানে, তারপর এক ঘুড়িওলাকে ধরে পদ্য ছাপানো কাগজের ঘুড়ি তৈরি করে গাদা-গাদা বিলোল। তাতে কাজও হল ভাল। লোকে পোস্টারে কবিতা পড়তে শুরু করল। মুড়ি খেয়ে ঠোঙাটা ফেলে দেওয়ার আগে অনেকেই ঠোঙার গায়ের লেখা একটু করে পড়ে দেখে। তেমনি শ্রীপতির কবিতাও পড়তে লাগল। তারপর ধরুন ঘুড়ির পদ্যও তো এক আজব জিনিস। যে ঘুড়ি কেনে সে পড়ে, তারপর ঘুড়ি কাটা গেলে আর একজন ধরে, তখন সে পড়ে। এমনি করে সাতটা গাঁ আর তিনটে শহরে শ্রীপতি রীতিমত শোরগোল তুলে ফেলল।"

হরিবাবু যেন একটু উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বললেন, "ব্যাপারটা একটু ছেলেমানুষি বটে, কিন্তু আইডিয়াটা বেশ নতুন তো।"

"তবে আর বলছি কী। দুনিয়ার নতুন কিছু করতে পারলেই কেল্লা ফতে। তবে একটু খরচ আছে।"

নতুন কিছু করে স্পটলাইট নিজের ওপর এনে ফেলা, এ বিষয়টির সাথে আমরা এখন কমবেশি সবাই পরিচিত। আজব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে নিমেষে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার নিনজা টেকনিকগুলি আজকের দিনে কমবেশি সবাই জেনে ফেলেছে। ১৯৮৯ সালে কোথায়ই বা ছিল সোশ্যাল মিডিয়া, কোথায়ই বা ছিল ইন্টারনেট। নিজের গুণপনা জাহির করার জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হত। আনকোরা উঠতি কবিদের এড়িয়ে চলাই ছিল দস্তুর। অথচ কবিরা লেখেন পড়ানোর জন্যই। শোনা যায়, বিদেশী উঠতি কবিরা কিছু ‘গেরিলা ট্যাকটিক্স’ বেছে নিতেন। ১৯৯০-এর আগে যোশুয়া বেকম্যান কবি হিসেবে তেমন পরিচিতি পাননি। তিনি ভাড়াটে গাড়ির পেছনে, রাস্তার দেওয়ালে নিজের কবিতা সাঁটিয়ে দিতেন। আজ সিলভিয়া প্লাথ পাঠ্যবইয়ে হাজির, কিন্তু তিনিও একসময়ে চিঠিচাপাটি লিখে প্রায় একরকম জোর করেই লোককে কবিতা পড়িয়েছেন। চিঠিতে কবিতা লেখার আইডিয়া এ গল্পেও আছে।

‘‘একটা খালি পা আর একটা চটি-পায়ে পঞ্চানন্দের পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, "দ্যাখো

পঞ্চানন্দ, ঠোঙা ঘুড়ি এসব ভাল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা ব্যাপারও আমার মাথায় এসেছে। ধরো, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের যদি বিনা পয়সায় খাতা বিলোনো যায়, আর সেই খাতার মলাটের চার পিঠে চারটে কবিতা ছাপিয়ে দিই তো কাজটা অনেকটা দূর এগোয়। বছরের শুরুতে আমরা কবিতা-ছাপানো ক্যালেন্ডার বের করতে পারি। তারপর হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ধরে পড়লে তারা যে পুরিয়া করে ওষুধ দেয় সেই পুরিয়ার কাগজে ছোট-ছোট কবিতা ছাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

পঞ্চানন্দ বলল, "খাসা হবে। ওষুধের উপকার, কবিতার উপকার, দুই এক সঙ্গে। এরকম আরও ভাবতে থাকুন। আমাদের হরিদাস কবিয়াল তো দিনে পাঁচ-সাতখানা করে খাম পোস্টকার্ড পাঠাত নানা লোককে।"

হরিবাবু হতচকিত হয়ে বললেন, "খাম পোস্টকার্ড?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "বুঝলেন না, সে কি আর সত্যিকারের চিঠি নাকি? সব কবিতায় ঠাসা। চিঠি ভেবে লোকে খুলে দেখত কবিতা। ওইভাবেই তো হরিদাস একেবারে ঝড় তুলে দিয়েছিল।"

হরিবাবু উত্তেজিত গলায় বলল, "তুমি আজই কয়েকশো খাম আর পোস্টকার্ড নিয়ে এসো।"

পঞ্চানন্দ উদার গলায় বলল "হবে হবে, সব হবে। পঞ্চানন্দ যখন এসে পড়েছে তখন আর আপনার ভাবনা কী? কিন্তু হরিবাবু, আপনার ডান পায়ের চটিটা যেন দেখছি না!"

হরিবাবুও তাকিয়ে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তেমন অবাকও হলেন না। বললেন, "চটি জিনিসটাই বাজে। কখনও একটা পাই না, কখনও দুটোই পাই না।" বলে বাঁ পায়ের চটিটা ছুঁড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে ডগমগ হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "আচ্ছা, ধরো, যদি কবিতা দিয়ে নামাবলী ছাপিয়ে বিলি করি, তা হলে কেমন হয়?"

ছোটখাটো আরও বেশ কিছু চরিত্র এ উপন্যাসে রয়েছে। যেমন গজ পালোয়ান। সেও এসেছিল শিবুবাবুর যন্ত্রটা কবজা করতে। তবে গজ মানুষটাও খারাপ নয়। তার অতীত হয়তো একটু দাগ ধরা, পোকায় কাটা। কিন্তু গল্পের শেষে সবাই তাকে ক্ষমা করে দেয়। কারণ সে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ভিনদেশীদের সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিল। আর পঞ্চানন্দ? সে হল গিয়ে খোদ সরকারি গোয়েন্দা! এদের সাথে যদি পরের কোনও অদ্ভুতুড়েতে ফের মোলাকাত হয়ে যায়, নেহাত মন্দ হবে না।