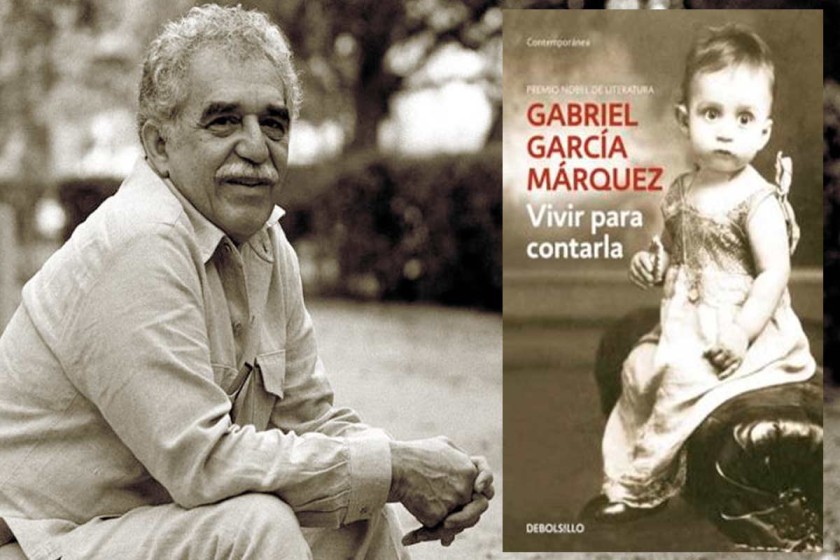

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ২৭

- 07 November, 2025

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল

(গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী)

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

পর্ব – সাতাশ

১০ জুলাই, ১৯৩৯ আমার মা জন্ম দিলেন একটি ছোট্ট মেয়ের। আদিবাসীদের মতো সুন্দর মুখের ভাব, নাম রাখা হল রিতা। সন্যাসিনী রিতা দে কাসিয়ার প্রতি বাড়ির সকলের অক্ষয় ভক্তি ছিল। নামটা সার্থক, কেননা অন্যান্য অনেক গুনের সঙ্গে তার ছিল অসীম ধৈর্য যা দিয়ে সে তার বিপথগামী স্বামীর জঘন্য চরিত্রকে সহ্য করেছিল। মায়ের কাছে শুনেছি একদিন লোকটা প্রচন্ড মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল। ঠিক এক মিনিট আগে একটা মুরগী খাবার টেবিলের উপর হেগে দিয়েছে। টেবিল ক্লথ পরিস্কার করার সময় না পেয়ে স্ত্রী তাড়াতাড়ি করে গুটাকে একটা পাত্র দিয়ে চাপা দিয়ে দেয়, যাতে স্বামী দেখতে না পায়। তারপর স্বামীর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে চিরাচরিত প্রশ্নটা করে,

- ‘কি খাবে?’

লোকটা রাগে গরগর করে বলে,

স্ত্রী তখন পাত্রটা সরিয়ে সন্যাসিনীর মতো সুমিষ্ট স্বরে বলল,

- ‘এই যে, এখানে আছে।’

ইতিহাস বলে, তারপর স্বামী তার স্ত্রীর পবিত্র নৈতিকতায় এতটাই প্রভাবিত হয় যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

বাররানকিয়ার নতুন ওষুধের দোকানের ব্যর্থতা ছিল দর্শনীয়। যদিও তাতে বাবার দূরদৃষ্টি বিশেষ প্রভাবিত হল না। অনেক মাস ধরে যে কোনও ভাবে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে, একটা ফুটো ঢাকতে গিয়ে আরও দুটো ফুটো তৈরি করে শেষ পর্যন্ত যে পাগলামো বাবা শুরু করলেন তা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এক দিন তাঁর ঝোলা ব্যাগে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মাগদালেনা নদীর পাড় ধরে সবথেকে অপ্রত্যাশিত ছোট ছোট শহরে সমাহিত নিজের সৌভাগ্যের সন্ধানে। যাওয়ার আগে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু ও সহযোগীদের কাছে এবং গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করলেন যে তখন থেকে তাঁর পরিবর্তে সমস্ত দায়িত্ব বহন করব আমি। কোনোদিন জানতে পারিনি যে তিনি রসিকতা করে ওকথা বলেছিলেন যেমন পছন্দ করতেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে মজা করতে, নাকি সত্যিই গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন যেমন তিনি ফালতু কথার মধ্যে গুরুতর কথা বলে আনন্দ পেতেন। মনে হয় কথাটা যে যার মতো বুঝে নিয়েছিল। আমার সেই বারো বছর বয়সের চেহারা রিকেট রুগীর মতো দূর্বল ও বিবর্ণ। এমনকি গান করা বা ছবি আঁকার মতো সহজ কাজও আমি তখন করতে পারতাম না। যে গয়লানি আমাদের ধারে দুধ দিত সে একদিন সবার সামনে, সেখানে আমিও ছিলাম, কোনও খারাপ উদ্দেশ্য না নিয়েই মাকে বলেছিল,

- ‘তোমরা কিছু মনে কোর না বাপু বলছি বলে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এই ছেলেটা বেশিদিন বাঁচবে।’

তারপর দীর্ঘ সময় ধরে আমার ভয় হত যে হঠাৎ আমি মরে যেতে পারি আর মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখতাম যে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছি একটা গর্ভস্থ বাছুর। স্কুলের ডাক্তার বলেছিলেন আমার ম্যালেরিয়া, টনসিল ও কালো পিত্তের অসুখ আছে আর তা হয়েছে কারুর তত্ত্বাবধান ছাড়াই অসংখ্য বই পড়ার ফলে। এই সব কথা আমি লুকানোর চেষ্টা করতাম না, বরং করতাম ঠিক তার উলটো। আরও বেশি বাড়িয়ে বলতাম যাতে কাজ না করতে হয়। যাই হোক, আমার বাবা বিজ্ঞানকে পাত্তা দিতেন না। তাই যাওয়ার আগে তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি বাড়ি ও পরিবারের দেখাশোনা করব বলে স্থির করে বললেন,

- ‘আমার জায়গায় ও রইল।’

তাঁর যাওয়ার দিনে তিনি আমাদের সবাইকে বসার ঘরে একত্রিত করে বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন এবং আগে থেকেই খানিক বকুনি দিয়ে দিলেন যদি তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু ভুল করি তার জন্য। কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম যে সেগুলো শুধুই কৌশল পাছে আমরা কান্নাকাটি না করি। আমাদের প্রত্যেককে একটা করে পাঁচ সেন্তাভোর কয়েন দিলেন। সেই সময়ের বাচ্চাদের কাছে তা একটা ছোটখাটো ঐশ্বর্য বলা যেতে পারে। এবং আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁর ফিরে আসা অবধি যার কয়েন অটুট থাকবে তাকে তিনি ওইরকম দুটো কয়েন দেবেন। সব শেষে অপার্থিব কন্ঠে আমার দিকে ফিরে বললেন,

- সবাইকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন সবাইকে তোমার হাত থেকেই পাই।’

আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল তাঁকে বাড়ি থেকে চলে যেতে দেখে। তাঁর পরনে চোস্ত প্যান্ট ও কাঁধে ঝোলা। তিনি যখন মোড় ঘোরার আগে আমাদের দিকে শেষ বারের মতো তাকালেন ও হাত নেড়ে বিদায় জানালেন প্রথম আমিই কেঁদে ফেললাম। সেই মুহূর্তে এবং সারা জীবনের জন্য বুঝতে পারলাম আসলে তাঁকে আমি কতখানি ভালোবাসতাম।

তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করা আমার কাছে কঠিন ছিল না। সেই কঠিন ও অনিশ্চিত সময়ের সঙ্গে মা একাই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন এবং কষ্টকর হলেও সহজভাবেই সবকিছুই সামলে নিলেন। ছোট ছোট ভাইবোনেরাও রান্না ও ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখার কাজে সাহায্য করত। বেশ ভালো ভাবেই তারা তা করতে পারত। সেই সময়ে যখন বুঝতে পারলাম যে ভাইবোনেরা আমাকে প্রায় কাকার মতো সম্মান দিয়ে কথা বলছে তখন আমার প্রথম মনে হয়েছিল যেন আমি বড় হয়ে গেছি।

সারা জীবনেও আমি আমার সঙ্কোচের ভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বাবা আমাকে যে কাজের ভার দিয়ে গেছে তা করতে গিয়ে যখন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম তখনই বুঝতে পারলাম যে লজ্জাবোধ এক অপরাজেয় ভৌতিক শক্তি। যতবার আমাকে ধার চাইতে পাঠানো হত, যদিও বন্ধুর দোকানে আগে থেকেই কথা বলা আছে, তবুও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেরিয়ে, কান্না চাপতে চাপতে আর পেটের মধ্যে ক্র্যাম্প ধরার যন্ত্রণা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতেই হত, কিন্তু চোয়াল এত শক্ত হয়ে থাকত যে মুখ দিয়ে কথা বেরোত না। সেখানে সবসময় কোনও না কোনও নির্দয় দোকানদার থাকত যে আমাকে আরও বেশি বিভ্রান্ত করে দিয়ে বলত, ‘বোকার ডিম, মুখ বন্ধ রেখে কথা বলা যায় না।’ একাধিকবার আমি বাড়ি ফিরেছি খালি হাতে আর নিজের উদ্ভাবিত অজুহাত খাড়া করে। তবে কখনোই আমার অবস্থা ততটা খারাপ হয়নি যা হয়েছিল মোড়ের দোকানে টেলিফোন করতে গিয়ে। দোকানের মালিক আমাকে সাহায্য করল টেলিফোন অপারেটরকে পেতে। তখনও সরাসরি কোনও ব্যক্তিকে ফোন করা যেত না। আমাকে রিসিভার ধরিয়ে দিতেই মনে হল যেন এক ঝলক মৃত্যুর বাতাস এসে লাগল আমার গায়ে। আমি একটা ভদ্রসভ্য গলার স্বর আশা করেছিলাম, কিন্তু তার বদলে যা শুনলাম সেটা মনে হল অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেউ চিৎকার করে কথা বলছে আর সেটা বলছে ঠিক আমি যখন কথা বলছি তখনই। আমার মনে হল অপারেটর আমার কথা বুঝতে পারছেন না আর তাই যতটা জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। ওদিকে তিনি রেগে গিয়ে আমার চেয়েও বেশি গলা চড়িয়ে বললেন,

- হতচ্ছাড়া, এত চিৎকার করে কথা বলছিস কেন?’

ভয়ে তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিলাম। লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনীহা ছাড়াও এখনও পর্যন্ত টেলিফোন আর এরোপ্লেনের ভয় যে আমার মধ্যে রয়ে গেছে তা ওইসব দিনগুলোর জন্য কিনা জানিনা। তাহলে কি করে কিছু কাজ করতে পারলাম? আমার সৌভাগ্য যে মা প্রায়শই একটা কথা বারবার বলতেন, ‘কিছু করতে গেলে কষ্ট করতে হয়।’

দু’ হপ্তা পরে বাবার খবর পেলাম চিঠিতে। সেই চিঠি আমাদের খুবই আনন্দ দিল, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট খবর দিল না। আমার মা সেভাবেই চিঠির ব্যাখ্যা করলেন এবং বাসন মাজতে মাজতে গান গাইতে লাগলেন আমাদের উজ্জিবীত করার জন্য। বাবার অনুপস্থিতিতে মা যেন অন্য রকম হয়ে উঠতেন – মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন তিনি তাদের বড় দিদি। তাদের সঙ্গে শিশুসুলভ খেলায় মেতে উঠতেন, এমনকি পুতুলও খেলতেন আর মেজাজ ঠিক না রাখতে পারলে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে ঝগড়া করতেন। তারপর বাবার আরও দুটো চিঠি এল এবং প্রথমটার মতো সে দুটোও পূর্ণ ছিল এমন সব উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিতে যে আমরা খুব ভালো করে ঘুমোলাম।

একটি বিশেষ সমস্যা হল সেই সময়ে। আমরা এত দ্রুত বেড়ে উঠছিলাম যে জামা-কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছিল। লুইস এনরিকের জামা আর কেউ পরতে পারত না কারণ রাস্তা থেকে ফিরত একেবারে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আর গায়ের জামার অবস্থাও হত ততোধিক শোচনীয়। কেন যে এরকম হত তা আমরা কেউ কখনও জানতে পারিনি। মা বলতেন যেন মনে হত সে কাঁটা তারের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে। আমার বোনেরা – সাত ও ন’ বছর বয়স – জাদুকরের মতো একে অন্যকে সাহায্য করত এবং চিরকালই আমার মনে হত যে পরিস্থিতির চাপে যেন তারা অল্প বয়সেই বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। আইদা ছিল বেশ কাজের মেয়ে আর মাগোত তার কুন্ঠার ভাব অনেকটাই কাটিয়ে উঠে সস্নেহে নবজাতক বোনের দেখাশোনা করত। সবথেকে বেশি সমস্যা ছিল আমায় নিয়ে। আমাকে যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে হত সেজন্য নয়, বরং সকলের উৎসাহ দ্বারা পরিবৃত মা ঝুঁকি নিয়ে সংসারের টাকা বাঁচাতেন আমাকে বাড়ির কাছের কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াস স্কুলে পড়াবেন বলে।

ঘোষণা অনুযায়ী কুড়ি জন মতো ছাত্রছাত্রীকে সকাল আটটার সময় যেতে হবে ভর্তির জন্য। ভাগ্যক্রমে লেখা পরীক্ষা ছিল না। পরিবর্তে তিনজন শিক্ষক আমাদের ডাকবেন আগের সপ্তাহে নথিভুক্ত করা নামের তালিকা থেকে এবং গত বছর যে ক্লাসে পড়তাম তার সার্টিফিকেট অনুযায়ী একটা সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নেবেন। আমিই ছিলাম একমাত্র যার সার্টিফিকেট ছিল না। সময়ের অভাবে মন্তেস্বরী স্কুল বা আরাকাতাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় কোনও জায়গা থেকেই সার্টিফিকেট তোলা হয়নি আর তাই আমার মা ভাবছিলেন আমার আর ভর্তি হওয়া হবে না। আমিই স্থির করেছিলাম একবার চেষ্টা করে দেখার। একজন মাস্টারমশাইকে সেকথা বলতেই তিনি আমাকে লাইন থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু অন্য এক জন আমার ললাট লিখনের দায়িত্ব নিলেন। আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন সার্টিফিকেট ছাড়াই পরীক্ষা করার জন্য। আমাকে প্রশ্ন করলেন এক গ্রোস মানে কত, কত বছরে লুস্ট্রাম ও মিলেনিয়াম হয়, প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীর নাম (দুবার করে বলতে হল), দেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম ও যেসব দেশের সীমান্ত দিয়ে তারা প্রবাহিত তাদের নাম। এই প্রশ্নগুলো আমার নিয়মফামিক মনে হচ্ছিল যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করলেন কি কি বই পড়েছি। আমার বয়স অনুপাতে বিভিন্ন ধরণের এত বইয়ের নাম বললাম যে তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন। এমনকি ‘সহস্র এক আরব্য রজনী’-র নামও করলাম, তাও আবার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেই সংস্করণ যেখানে সংবেদনশীল জায়গাগুলো বাদ না দেওয়ায় ফাদার আঙ্গারিতা সম্বন্ধে বাজে কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই শুনে খুবই অবাক হয়েছিলাম, কেননা আমার ধারণা ছিল বোতলের মধ্যে থেকে জিন বেরোয় বা কিছু কথা বললে দরজা খুলে যায় এসব কথা বড়রা বিশ্বাস করে না। আমার আগে যেসব ছাত্রদের ডাকা হয়েছিল তাদের সঙ্গে বড় জোর পনের মিনিট কথা বলা হয়েছিল, তারপর হয় ভর্তি করা হল বা ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমার সঙ্গে আধ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে মাস্টারমশাই প্রায় সমস্ত বিষয়ে কথা বললেন। আমরা দুজনে মিলে তাঁর ডেস্কের পিছনে বইয়ের আলমারিটা দেখলাম। ঠেসে ঠেসে বই রাখা আছে সেখানে। আর রয়েছে ‘যৌবনের সম্পদ’১ বইটির সবকটি পর্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এই বইটার নাম শুনেছিলাম, কিন্তু মাস্টারমশাই আমাকে বোঝালেন যে ওটা নয়, আমার বয়সের উপযুক্ত হল ‘কিহোতে’২। ওই আলমারিতে বইটা তিনি পেলেন না, তবে কথা দিলেন যে পরে আমায় পড়তে দেবেন। আধ ঘন্টা ধরে ‘সিন্দাবাদ নাবিক’ বা ‘রবিনসন ক্রুশো’ নিয়ে দ্রুত কথাবার্তার পর তিনি আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন, কিন্তু ভর্তি হতে পারব কিনা সে ব্যাপারে কিছুই বললেন না। ফলত আমি ভাবলাম আমাকে ভর্তি নেবে না। কিন্তু ছাদের উপর তিনি হ্যান্ডশেক করে বিদায় জানালেন এবং বললেন সোমবার সকাল আটটায় আবার দেখা হবে। অর্থাৎ আমি ভর্তি হব প্রাথমিকের একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে – চতুর্থ শ্রেণিতে।

ওই মাস্টারমশাই ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁর নাম হুয়ান বেনতুরা কাসালিনাস। তাঁর কথা মনে পড়লে মনে হয় তিনি যেন বাচ্চাদের এক বন্ধু ছিলেন। সে কালে মাস্টারমশাইদের সম্বন্ধে যে ভয়ংকর ধারণা মানুষের মনে ছিল তার নামগন্ধও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর অবিস্মরণীয় গুণ ছিল আমাদের সবাইকে বড়দের সমান করে দেখা। অবশ্য এখনও আমার মনে হয় যে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ সুনজর ছিল। ক্লাসে অন্যদের চাইতে আমায় বেশি প্রশ্ন করতেন এবং সঠিক ও সহজভাবে যাতে উত্তর দিতে পারি সেজন্য সাহায্যও করতেন। স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বাড়িতে বই নিয়ে যেতে দিতেন। দুটো বই ‘ট্রেজার আইল্যান্ড’ আর ‘কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টো’ সেই কঠিন সময়ে আমাকে সুখের নেশায় ডুবিয়ে রেখেছিল। প্রচন্ড আতঙ্ক নিয়ে প্রতিটা অক্ষর গোগ্রাসে গিলতাম আর ভাবতাম এর পরে কি হবে। আবার একই সঙ্গে জেনে যাওয়ার পরে এই মুগ্ধতা আর থাকবে না ভেবেও আতঙ্কিত হতাম। ‘সহস্র এক আরব্য রজনী’-র মতোই এই বইগুলো পড়ে অনেক কিছু শিখেছিলাম এবং কখনও বিস্মৃত হইনি একটা কথা, সেই বই-ই আমাদের পড়া উচিত যা দ্বিতীয়বার পড়ার তাগিদ অনুভব করব।

‘কিহোতে’ পড়ার ব্যাপারটা কিন্তু আমার জন্য অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। কাসালিনাস স্যার আমার মধ্যে যে উত্তেজনা আশা করেছিলেন, তা হল না। ভবঘুরে নাইটের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা আমার একঘেয়ে লাগছিল। তার অনুগত সহচরের আচার-আচরণেও কোনও মজা খুঁজে পেলাম না। শেষ অবধি ভাবলাম যে এটা নিশ্চয়ই সেই বইটা নয় যার সম্বন্ধে লোকে এত কথা বলে। যাই হোক, মনে মনে নিজেই নিজেকে বললাম যে কাসালিনাস স্যারের মতো জ্ঞানী একজন মানুষ নিশ্চয়ই ভুল করতে পারেন না আর তাই জোর করে প্রায় কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ গেলার মতো করে বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম। সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ার সময় ফিরে চেষ্টা করেছিলাম বার কয়েক, কেননা বইটা পাঠ্য ছিল। কিন্তু কিছুতেই একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। তখন এক বন্ধু পরামর্শ দিল বইটা বাথরুমে রেখে দিতে আর পায়খানা করার সময় পড়তে। এইভাবেই তাকে আবিষ্কার করলাম শব্দহীন এক বিস্ফোরণের মতো। আগাগোড়া বারংবার পড়তে লাগলাম যতক্ষণ না অধ্যায়গুলো পুরো মুখস্ত হয়ে গেল।

এই স্কুলটিকে কেন্দ্র করেই এক অপূরণীয় শহর ও সময়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি আমার মনে রয়ে গেল। এক সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় একটাই বাড়ি ছিল আর তা হল আমাদের স্কুলবাড়ি। তার ছাদ থেকে দেখা যেত পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্ত। বাঁ দিকে ছিল প্রাদো অঞ্চল, সবচেয়ে দামী ও স্বতন্ত্র, যাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির বিদ্যুৎচালিত তারে ঘেরা মুরগীদের খাঁচার হবহু অনুকরণ। এই সাদৃশ্য কাকতালীয় ছিল না। উত্তর আমেরিকার শহর পরিকল্পনার একটি সংস্থা ওই এলাকাটি তৈরি করছিল তাদেরই টাকা, পছন্দ ও রীতি অনুযায়ী এবং অবশ্যই জায়গাটি দেশের পর্যটকদের জন্য অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে ওঠে। আর ছাদের ডানদিকে তাকালে দেখা যেত আমাদের বাররিয়ো আবাহোর গরীব এলাকা, উত্তপ্ত ধুলোময় পথ আর পাম পাতার ছাউনি দেওয়া দর্মা ও মাটির বাড়ি যা আমাদের সারাক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিত যে আমরা হাড়-মাংসের মানুষ বই আর কিছু নই। ভাগ্যক্রমে স্কুলের এই ছাদ থেকে ভবিষ্যতের একটি পূর্ণ দৃশ্য প্রতীয়মান হত – পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী মাগদালেনার ঐতিহাসিক বদ্বীপ আর ধূসর সমুদ্রের ‘বোকাস দে সেনিসা’৩।

তখন ১৯৩৫ সাল। মে মাসে ২৮ তারিখে আমরা দেখলাম ‘কারালিতে’ নামের একটা তেলের ট্যাঙ্ক প্রচুর শোরগোল তুলে পাথুরে খালের মধ্যে দিয়ে শহরের বন্দরে এসে হাজির হল। তাতে কানাডার পতাকা টাঙানো আর ক্যাপ্টেনের নাম ডি, এফ, ম্যাকডোনাল্ড। অনেক গানবাজন ও আতশবাজির প্রদর্শন হল। বহু বছর আর বহু পেসো খরচ করার পর এল এই বিরাট নাগরিক সাফল্য এবং এর মধ্যে দিয়ে বাররানকিয়া দেশের একমাত্র সমুদ্র ও নদী বন্দরে পরিণত হল।

এর কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন নিকোলাস রেইয়েস মানোতাস একটা প্লেন নিয়ে বিপদকালীন অবতরণের জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজতে ঘরবাড়ির মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। তিনি যে শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাতেই এমনটা করছিলেন তা নয়, যেখানে নামবেন সেখানকার মানুষরাও যাতে মারা না যায় সেদিকে তাঁর যথেষ্ঠ খেয়াল ছিল। কলোম্বিয়ার বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। মেহিকোতে তাঁকে একটি আদ্যি কালের প্লেন উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা করে তিনি একাই মধ্য আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে উড়ে গিয়েছিলেন। অনেক মানুষ বাররানকিয়ার বিমানবন্দরে জড়ো হয়েছিল সঙ্গীতের দল, রুমাল ও ফ্ল্যাগ নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য। কিন্তু রেইয়েস মানোতাস শহরবাসীকে অভিবাদন জানাতে আরও দুটো পাক মারতে চেয়েছিলেন আর তখনই ইঞ্জিনে গন্ডগোল শুরু হয়। প্রায় জাদুকরী দক্ষতায় বিমানটিকে শহরের ব্যবসায়িক কেন্দ্রের একটি বাড়ির ছাদে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ইলেকট্রিক তারের মধ্যে সেটা জড়িয়ে গিয়ে একটা পোস্ট থেকে ঝুলতে থাকে। আমার ভাই লুইস এনরিকে আর আমি সেই প্রবল ভিড়ের মধ্যে গিয়েছিলাম দেখতে। যত দূর সাধ্য গিয়েও শুধু ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেলাম, তবে ততক্ষণে তাঁকে প্রচুর কসরত করে সুস্থ অবস্থায় বিমানের মধ্যে থেকে বের করে আনা হয়েছে এবং নায়কের মতো লোকজন তাঁর জয়জয়কার করছে।

বাররানকিয়াতেই প্রথম রেডিয়ো স্টেশন চালু হয়। একটা আধুনিক জলাধার (aqueduct) তৈরি হয় আর তা পরিণত হয় পর্যটন কেন্দ্রে। তার সঙ্গে শিক্ষামূলকও কেননা জল কিভাবে পরিশোধন হচ্ছে তার অভিনব ব্যবস্থা সেখানে দেখানো হত। দমকলও শহরে আসে আর তার সাইরেন ও ঘন্টার ধ্বনি যবে থেকে শোনা গেছে সেদিন থেকেই ছোট থেকে বড় সবার কাছেই তা উৎসবের সমান হয়ে উঠেছিল। প্রায় একই সময়ে শহরে দেখা গেল কনভার্টিবল অটোমোবাইলস। নতুন তৈরি রাস্তার উপর দিয়ে পাগলের মতো গতিতে ছুটত। ‘লা একিতাতিবা’ ছিল শবদাহের এজেন্সি। শহর থেকে বের হওয়ার পথে বিরাট বড় হোর্ডিংয়ে বিজ্ঞাপণ দিয়েছিল, যাতে মজা করে লেখা ছিলঃ ‘তাড়াহুড়ো করবেন না, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।’

টীকা

১।যৌবনের সম্পদ – বিংশ শতাব্দীতে কিশোরদের জন্য রচিত বিখ্যাত বিশ্বকোষ। স্প্যানিশ নাম – El Tesoro De La Juventud।

২। কিহোতে – মিগেল দে সেরবান্তেসের লেখা বিশ্বখ্যাত স্প্যানিশ উপন্যাস ‘দোন কিহোতে দে লা মাঞ্চা’।

৩। বোকাস দে সেনিসা – ক্যারিবিয়ান সাগরে মাগদালেনা নদীর মোহনা।