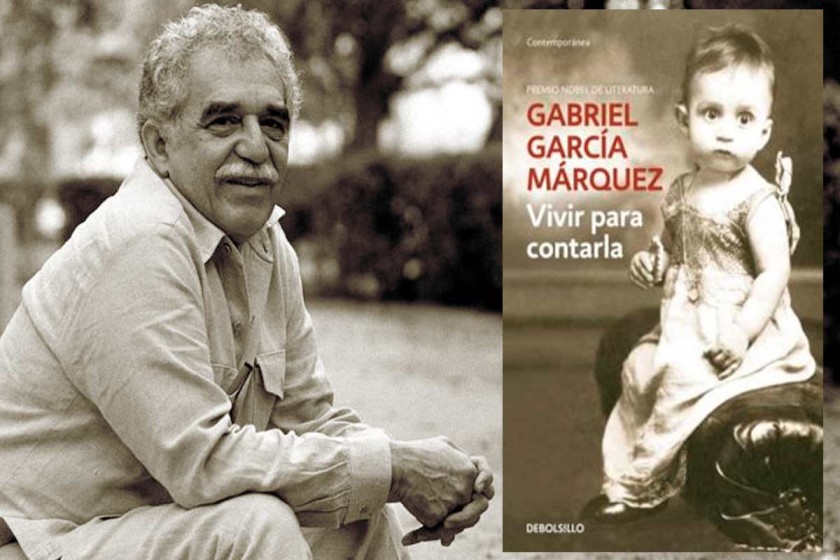

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ২

- 07 October, 2024

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পর্ব

(মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য)

মা-বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে। সাধ্যাতীত টাকাও খরচ করেছিলেন আমার জন্য। তাঁদেরকে আমার এই পাগলামোর কারণ বোঝাতে যাওয়া মানে নেহাতই সময়ের অপচয়। বিশেষ করে বাবাকে; তিনি বোধহয় আমার অন্য সব কিছু ক্ষমা করে দিতে পারতেন, শুধু দেয়ালে আমার একটা সার্টিফিকেট ঝোলাতে না পারার অক্ষমতাকে বাদ দিয়ে, কারণ সেটা তিনি নিজে অর্জন করতে পারেননি। তাই আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় এক বছর বাদে যখন আমি ভাবছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বুঝিয়ে বলব, ঠিক তখনই মা এলেন আমার কাছে আর বাড়ি বিক্রির জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। অবশ্য লঞ্চে যাওয়ার সময় মাঝরাত পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি একটা কথাও বলেননি। তারপর, হঠাৎই যেন কোনও দৈব অভিপ্রায়ে, শেষ পর্যন্ত এই কথা বলার শুভক্ষণটি খুঁজে পেলেন। নিঃসন্দেহে সেটাই ছিল তাঁর এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। যাই হোক, মা কথা বলতে শুরু করলেন সেই ভঙ্গী, স্বর ও সুনির্দিষ্ট বাক্যবিন্যাসে, যা তিনি এখানে আসার অনেক আগে, অসংখ্য বিনিদ্র রাতের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে, ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছেন।

‘তোমার বাবা খুব দুঃখ পেয়েছেন’, মা বললেন।

বুঝে গেলাম, যে ব্যাপারটাতে আমার সবচেয়ে ভয় সেটাই ঘটতে চলেছে। তিনি শুরু করলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে, ঠিক যেমনটা সব সময় করে থাকেন আর খুব শান্ত স্বরে, যাকে কোনোভাবেই উত্তেজিত করা সম্ভব নয়। আমি খুব ভালো করেই জানতাম এর উত্তর, তবুও কিছু একটা বলতে হবে, তাই প্রশ্ন করলাম :

‘কেন?’

‘পড়াশুনো ছেড়ে দিলে, তাই।’

‘আমি তো পড়াশুনো ছাড়িনি’, মাকে বললাম, ‘শুধু বিষয়টা বদলেছি।’

একটা বেশ বড়সড় আলোচনার আভাসে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

‘তোমার বাবার মতে ও একই ব্যাপার,’ বললেন মা।

যদিও জানি এটা মিথ্যে, তবু বললামঃ

‘বাবাও তো ভায়োলিন বাজানোর জন্য পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল।’

‘সেটা আলাদা ব্যাপার’, বেশ উচ্ছলতার সঙ্গে মা বললেন, ‘ও তো শুধুমাত্র পার্টিতে বা গানের আসরে ভায়োলিন বাজাতো। আর পড়াশুনো যে ছেড়ে দিয়েছিল, তার কারণ তখন খাবারের সংস্থান পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে টেলিগ্রাফের কাজ শিখে নিয়েছিল। এ কাজের খুব দাম ছিল তখন, বিশেষ করে আরাকাতাকায়।’

‘আমিও কাগজে লিখে রোজগার করি,’ মাকে বললাম।

‘সে আমাকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য বলছো। তোমার যে কি অবস্থা তা দূর থেকে দেখেও বুঝতে অসুবিধে হবে না। এতটাই খারাপ যে বইয়ের দোকানে তোমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পর্যন্ত পারিনি।’

‘আমিও তো তোমাকে চিনতে পারিনি’, তাঁকে বললাম।

‘কিন্তু এ দুটো এক ব্যাপার নয়’, মা বললেন, ‘তোমাকে দেখে ভিখিরি বলে মনে হচ্ছে।’ তারপর আমার ছেঁড়া চটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘একটা মোজা পর্যন্ত নেই।’

‘এতেই আমি বেশি স্বচ্ছন্দ’, আমি বললাম। ‘দুটো শার্ট আর দুটো জাঙ্গিয়াঃ একটা পরো আর একটা কেচে নাও। এর বেশি আর কী দরকার?’

‘সামান্য একটু মর্যাদা’, তিনি উত্তর দিলেন। পরমুহূর্তেই নিজের কথাটাকে নমনীয় করার জন্য গলার স্বর পালটে বললেন, ‘তোমাকে আমরা ভালোবাসি বলেই এত কথা বলছি।’

‘সেকথা আমি জানি, মা’, তাঁকে বললাম, ‘কিন্তু একটা কথা আমায় বলো তো, আমার জায়গায় তুমি থাকলে কি একই কাজ করতে না?

‘না, করতাম না’, মা বললেন, ‘বাবা-মার বিরুদ্ধে গিয়ে আমি তা করতাম না।’

আমার মনে পড়ে গেল, মা নিজের বিয়ের সময় কী অসীম ধৈর্য নিয়ে কতখানি লড়াই করার পর তবে তাঁর বাবা-মাকে রাজি করিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে তাঁকে বললামঃ

‘আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো।’

কিন্তু গম্ভীর ভাবে মা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন, কেননা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলেন আমি ঠিক কি ভাবছি।

‘বাবা-মায়ের আশীর্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করিনি’, বললেন মা, ‘মানছি যে জোর করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি মেনে নিয়েছিলেন।’

তিনি আলোচনাটা বন্ধ করলেন। তবে আমার যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে নয়, বাথরুমে যেতে হবে, তাই। কিন্তু বাথরুমের অবস্থাটা কেমন হবে তাই নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। আমি লঞ্চের একজন ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বললাম, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা জায়গা যদি পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি নিজেও ওই জনতার বাথরুমই ব্যবহার করেন বলে জানালেন। তারপর, যেন এইমাত্র কনরাড[১] পড়া শেষ করেছেন, এমন এক ভাব নিয়ে তিনি বললেন, ‘সমুদ্রের কাছে আমরা সবাই সমান।’ সুতরাং মাকে সেই সাম্যের নীতি মেনে নিতে হল। তিনি যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন, আমি যা আশঙ্কা করছিলাম ঠিক তার বিপরীত তখন তাঁর অবস্থা, কোনোমতে হাসি চাপতে চাপতে আমায় বললেনঃ

‘ভেবে দেখো, একটা খারাপ অসুখ নিয়ে বাড়ি ফিরলে তোমার বাবা কি মনে করবেন।’

পার হয়ে গেল মধ্যরাত। আমাদের লঞ্চ চলছে তিন ঘন্টা দেরিতে। খালের জলে গজিয়ে ওঠা অ্যানিমোন[২] প্রপেলারকে ঠিকমতো ঘুরতে দিচ্ছিল না। একসময় ম্যানগ্রোভের ঘন ঝোপে লঞ্চ গেল আটকে। তখন যাত্রীদের মধ্যে অনেকে পারে নেমে তাদের হ্যামক বাঁধার দড়ি দিয়ে গুণ টানার মতো লঞ্চকে টেনে নিয়ে গেল। গরম আর মশার কামড় ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আমার মা সেসব সহজেই উপেক্ষা করে মাঝে মধ্যেই ছোট ছোট ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর এই ঘুম ছিল আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি ঘুমিয়েও নিতেন, আবার আড্ডার খেইও হারাতেন না। যখন লঞ্চ আবার চলতে শুরু করল, বইতে লাগল হিমেল বাতাস, মায়ের ঘুম ভাঙল, পুরোপুরি।

‘সে যাই হোক’, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, ‘তোমার বাবাকে একটা কিছু জবাব তো আমায় দিতে হবে।’

‘চিন্তা কোর না’, একই রকম নিস্পৃহতার সঙ্গে বললাম, ‘ডিসেম্বর মাসে আমি যাব আর তখনই বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব।’

‘তার এখনও দশ মাস বাকি’, তিনি বললেন।

‘যাই হোক না কেন, এ বছরে তো আর কলেজে কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না।’

‘তাহলে সত্যি বলছ, যাবে?’

‘হ্যাঁ, সত্যি’, মাকে বললাম আর সেই প্রথম তাঁর স্বরে একটা উদ্বেগ লক্ষ্য করলাম।

‘তাহলে কি তোমার বাবাকে বলব যে তুমি রাজি হয়েছ?’

‘না’, বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিলাম, ‘তা বলবে না।’

এটা পরিষ্কার যে তিনি অন্য একটা উপায় খুঁজছিলেন, কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দিলাম না।

‘তাহলে সত্যি কথাটাই খোলাখুলি বলে দেব’, মা বললেন, ‘অন্তত বাবাকে ঠকানো হবে না।’

‘হ্যাঁ’, স্বস্তির সঙ্গে বললাম, ‘সেটাই বোলো।’

সেখানেই আমরা থামলাম। যাঁরা মাকে চেনেন না, তাঁরা ভাববেন তিনি বোধহয় থেমেই গেলেন। কিন্তু আমি জানতাম এই বিরতি ছিল শুধু একটু দম নেওয়ার জন্য। একটু পরে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। একটা হালকা বাতাস মশাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল আর সেই নতুন হাওয়া ভরে ছিল ফুলের সৌরভে। আমাদের লঞ্চ তখন পালতোলা নৌকার মতো তরতর করে ভেসে চলল।

আমরা তখন এক বিরাট বিল ‘সিয়েনাগা গ্রান্দে’-র উপর দিয়ে চলেছি। আমার ছোটবেলার অসংখ্য মিথের অন্যতম এই সিয়েনাগা। দাদুর সঙ্গে বহুবার এই বিল পার হয়েছি। আমার দাদামশাই, কর্নেল নিকোলাস মার্কেস মেহিয়া, নাতি-নাতনিদের ‘পাপালেলো’, সিয়েনাগা পার হয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন আরাকাতাকা থেকে বাররানকিয়ায়, আমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করাতে। সিয়েনাগার জলের অদ্ভুত স্বভাবের কথা বলতেন দাদু, সে জল কখনো পুকুরের মতো শান্ত, আবার কখনো বা সমুদ্রের মতো উত্তাল। তিনি বলেছিলেন, ‘সিয়েনাগাকে ভয় পেও না, বরং ভক্তি করতে শেখো।’ বর্ষাকালে পাহাড়ের বৃষ্টি-বিধৌত জলে ভরে উঠত কানায় কানায়। আবার ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত, যখন আবহাওয়া শান্ত থাকার কথা, তখন উত্তুরে হাওয়া সিয়েনাগায় এত জোরে আছড়ে পড়ত যে প্রতিটি রাতই ছিল অভিযানের মতো দুঃসাহসিক। আমার দিদিমা ত্রাঙ্কিলিনা ইগুয়ারান – আমাদের ‘মিনা’ – একবার এই পথে যাওয়ার সময় এমন ভয়ংকর অবস্থা হয়েছিল যে রিয়োফ্রিও নদীর মুখে সকাল পর্যন্ত আটকে ছিলেন। তারপর থেকে খুব জরুরী দরকার ছাড়া কখনো সিয়েনাগা পার হতেন না।

সেই রাতে ভাগ্যক্রমে সিয়েনাগার জল ছিল শান্ত। ভোর হওয়ার একটু আগে লঞ্চের সামনের দিকে জানলার কাছে গেছি খোলা বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য। বাইরে দেখি জেলে ডিঙির আলোগুলো জলের উপর নক্ষত্রের মতো ভাসমান। অগণন সেই আলোকবিন্দু। অদৃশ্য জেলের দল কথা বলছে, যেন বা দেখা করতে এসেছে এ-ওর সঙ্গে আর তাদের সেই স্বর গোটা সিয়েনাগা জুড়ে তৈরি করছে এক আদিভৌতিক অনুরণন। যেই আমি বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে পাহাড়ের অবয়ব খোঁজার চেষ্টা করতে গেছি, ঠিক তখনই, একদম আচমকা, স্মৃতির প্রথম ঝাপটা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

এরকমই এক সকালে, যখন সিয়েনাগা গ্রান্দে পার হচ্ছি, কেবিনের মধ্যে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় একা রেখে পাপালেলো গেছেন ক্যান্টিনে। তখন ঠিক কটা বাজে জানিনা, কেবিনের জং ধরা ফ্যানের ঘরঘর শব্দ আর টিনের চালের ঝনঝনানি ছাপিয়ে এক দল লোকের প্রবল চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বয়স তখন বড়জোর পাঁচ। প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অল্প একটু পরেই সব শান্ত হয়ে গেল। মনে হয়েছিল, বোধহয় স্বপ্ন দেখেছি। সকালবেলা, ততক্ষণে পৌঁছে গেছি সিয়েনাগার ডকে, দাদু ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন, দরজা খোলা আর ফ্রেমে ঝোলানো একটা আয়না। আমার স্পষ্ট মনে আছেঃ দাদু তখনও জামা গায়ে দেননি, গেঞ্জির উপর পরে আছেন তাঁর সেই চিরন্তন সবুজ স্ট্রাইপ দেওয়া ঢলঢলে ইলাস্টিকের গ্যালিস। দাড়ি কামাতে কামাতে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন, যাকে আজও একবার দেখলেই ঠিক চিনে নিতে পারব। লোকটার মুখটা পাশ থেকে অবিকল দাঁড়কাকের মতো দেখতে; ডানহাতে নাবিকদের উলকি, গলায় অনেকগুলো ভারি ভারি সোনার চেন আর দু’হাতে ব্রেসলেট ও বালা, সেগুলোও সোনার। আমি পোশাক পরা শেষ করে বিছানায় বসে জুতো পরছি, তখন লোকটা দাদুকে বললঃ

‘এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কর্নেল, যে ওরা আপনাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।’

দাড়ি কামাতে কামাতে দাদু হাসলেন এবং নিজস্ব উদ্ধত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেনঃ

‘সে চেষ্টা যে করেনি, সেটা ওদের ভাগ্যি ভালো।’

তখন বুঝতে পারলাম আগের রাতের গন্ডগোলের কারণ। কেউ একজন আমার দাদুকে সিয়েনাগার জলে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, এটা আমায় ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল।

সেই ভোরবেলায়, মায়ের সঙ্গে বাড়ি বিক্রি করতে যাওয়ার পথে, সূর্যের প্রথম আলোয় ঘুম ভাঙা পাহাড়ের তুষারপুঞ্জের নীলাভ দ্যুতি দেখতে দেখতে, কতদিন আগের সেই রহস্যাবৃত ঘটনার স্মৃতিতে আক্রান্ত হলাম আমি। খালের মধ্যে দিয়ে আসার সময় দেরি হয়েছিল বলেই সেদিন পূর্ণ দিবালোকে দেখতে পেয়েছিলাম সেই বালির চর যা সিয়েনাগাকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সেখানে সারি সারি জেলেদের গ্রাম, সমুদ্রের পারে শুকোচ্ছে মাছ ধরার জাল আর ধূলিমলিন, শীর্ণকায় বাচ্চার দল ন্যাকড়ার বল বানিয়ে ফুটবল খেলছে। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে হবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জেলে, যাদের একটা হাত নেই, কারণ ডিনামাইটের স্টিকটা তারা ঠিক সময়ে ছুঁড়তে পারেনি। আর লঞ্চটা পাশ দিয়ে চলে গেলেই বাচ্চাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, যাত্রীরা ওদের দিকে যে পয়সা ছুঁড়ে দেয় তা তুলে নেওয়ার জন্য।

সকাল সাতটা নাগাদ সিয়েনাগা শহরের কাছে এক নোংড়া জলা জায়গায় এসে ভিড়ল আমাদের লঞ্চ। কুলির দল হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে আমাদের হাত ধরে নামিয়ে, প্রচন্ড নোংড়া পাঁকের মধ্যে মারামারি করতে থাকা টার্কিদের মধ্যে দিয়ে আমাদের ডকে পৌঁছে দিল। ওই ডকে বসেই ধীরেসুস্থে আমরা জলখাবার খেলাম – সিয়েনাগার সুস্বাদু মোখাররা মাছ আর কাঁচকলা ভাজা। ঠিক তখনই মা আবার শুরু করলেন তাঁর সেই নিজস্ব যুদ্ধ।

‘তাহলে শেষবারের মতো বলো’, আমার দিকে না তাকিয়েই মা বললেন, ‘তোমার বাবাকে কি বলবো?’

ভাবার জন্য একটু সময় নিলাম।

‘কি ব্যাপারে?’

‘একটাই মাত্র বিষয় সে জানতে চায়’, একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তোমার পড়াশুনো।’

আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে একজন অধিক কৌতূহলী মানুষ পাশে বসে খাচ্ছিলেন এবং আমাদের আলোচনার গভীরতায় আকৃষ্ট হয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা যে উত্তরটা দিলেন তাতে যে আমি শুধু শঙ্কিত হলাম তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে এতটা গোপন রাখতে চান দেখে অবাকও হলাম।

‘ও লেখক হতে চায়’, মা বললেন।

‘একজন ভালো লেখক অনেক টাকা রোজগার করতে পারে’, লোকটা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, ‘সর্বোপরি যদি সরকারের সঙ্গে কাজ করে।’

আমি জানি না মা সতর্ক হয়ে গেলেন, না কি এক অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলেন না, তবে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। তখন তাঁরা কথা বলতে লাগলেন আমাদের প্রজন্মের ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে ও পুরোন দিনের স্মৃতিচারণায়। তারপর দুজনেই চেনেন এমন সব লোকজনের নাম বলতে বলতে অবশেষে আবিষ্কার করলেন যে কোতেস ও ইগুয়ারান উভয় পরিবারের দিক দিয়েই তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সেই সময়ে ক্যারিবীয় উপকূলে যাদের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হত, প্রতি তিনজন ব্যক্তির মধ্যে দুজনের সঙ্গে কোনো না কোনো আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যেত আর প্রতিবারই মা মনে করতেন সেটা একটা অসাধারণ ঘটনা।

তারপর ভিক্টোরিয়ার আমলের একটা এক্কাগাড়ি করে আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। গাড়িটা সম্ভবত বাকি পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এক্কাগাড়ির ইতিহাসের সর্বশেষ নমুনা ছিল সেটা। মা চিন্তামগ্ন হয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছেন রুক্ষ, ক্ষারিত সমভূমি, যা লঞ্চঘাটের সেই কর্দমাক্ত পথ থেকে শুরু হয়ে দূরে দিগন্তরেখায় হারিয়ে গেছে। আমার কাছে সে ছিল এক ঐতিহাসিক স্থানঃ আমার তিন কি চার বছর বয়সে, প্রথমবার বাররানকিয়ায় যাওয়ার পথে, দাদু আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ওই দগ্ধ পোড়োভূমির মধ্যে দিয়ে, খুব জোরে জোরে হাঁটছিলেন তিনি, আমাকে বলেননি পর্যন্ত আমরা কোথায় যাচ্ছি আর তারপর, হঠাৎই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিশাল এক ফেনায়িত সবুজ জলরাশি, যার উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে এক পৃথিবী ভর্তি ডুবে যাওয়া মুরগীর দল।

‘এই হল সমুদ্র’, দাদু আমাকে বললেন।

হতাশ আমি প্রশ্ন করেছিলাম অপর পারে কী আছে আর তিনি নির্দ্ধিধায় উত্তর দিয়েছিলেনঃ

‘অন্য দিকে কোনো পার নেই।’

আজ, অনেক সমুদ্রের এপার-ওপার দুই-ই দেখে নেওয়ার পরেও মনে হয়, দাদুর ওই উত্তরটাই ছিল তাঁর বলা অবিস্মরণীয় কথাগুলোর অন্যতম। তবে সমুদ্র সম্বন্ধে আমার কল্পনায় যে চিত্র আঁকা ছিল তার সঙ্গে সেই পঙ্কিল জলধির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। আর তার নোনাধরা তটভূমিতে পচা ম্যানগ্রোভের ডাল ও ভাঙা ঝিনুকের মধ্যে দিয়ে হাঁটা ছিল একেবারেই অসম্ভব। সেটা বাস্তবিকই খুব বিশ্রী ছিল।

মা-ও নিশ্চয়ই সিয়েনাগার সমুদ্র নিয়ে একই কথা ভাবছিলেন, কেননা গাড়ির বাঁদিকে যেই সমুদ্র দেখা গেল, অমনি তিনি বলে উঠলেনঃ

‘রিওয়াচার মতো অমন সমুদ্র আর কোথাও নেই।’

টীকাঃ

১। কনরাড - উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান পোলিশ-ব্রিটিশ লেখক যোসেফ কনরাড।

২। অ্যানিমোন - একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ।