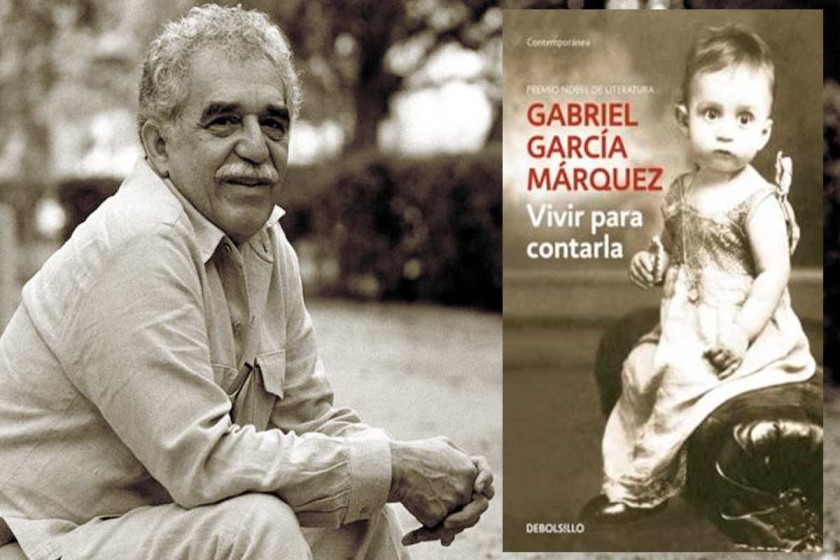

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ২০

- 07 April, 2025

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

পর্ব – কুড়ি

মায়ের সঙ্গে আমার আর কোনো কথা হয়েছিল বলে মনে নেই। এমনকি ফেরার ট্রেনে বসেও কোনো কথা হয়নি। তারপর যখন আমরা লঞ্চে করে যাচ্ছি, মঙ্গলবারের ভোরবেলা, ঘুমন্ত সিয়েনাগার তাজা বাতাস বইছে, তখন আমার মা খেয়াল করলেন যে আমিও ঘুমোইনি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

- ‘কী নিয়ে এত ভাবছো?’

- ‘আমি লিখছি’, উত্তর দিলাম। তারপরেই ব্যাপারটা ভেঙে বললাম, ‘মানে অফিসে ফিরে গিয়ে যেটা লিখতে হবে সেটা নিয়ে ভাবছি।’

- ‘তোমার বাবা যে দুঃখে-কষ্টে প্রায় মরতে বসেছেন তাতেও কি তোমার ভয় হয় না?’

একটা দীর্ঘ অন্তরীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চুপ করে রইলাম। তারপর বললামঃ

- ‘মরবার জন্য বাবার কাছে এত অসংখ্য কারণ আছে যে এটা তার তুলনায় নেহাৎই সামান্য।’

দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য সেই সময়টা মোটেই উপযুক্ত ছিল না। কেননা প্রথম উপন্যাস লেখার পর কেমন যেন আটকে গিয়েছিলাম এবং ভালো হোক বা খারাপ, গল্প উপন্যাসের বিভিন্ন আঙ্গিকেরও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেই রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন প্রতিজ্ঞা করে তেমন করে নিজেকে বললামঃ হয় লিখব নয় মরব। মানে রিলকে যেমন বলেছিলেন, ‘যদি না লিখে বেঁচে থাকতে পারো তাহলে লিখো না।’

লঞ্চঘাটে পৌঁছে সেই স্বর্গীয় ফেব্রুয়ারি মাসের ভোরের প্রথম আলোয় আমার চিরপরিচিত বাররানকিয়া শহরকে মনে হল কতই না অচেনা আর খুবই বিষন্ন। লঞ্চের ক্যাপ্টেন এলিনে মেরসেদেস আমাকে মায়ের সঙ্গে সুক্রে পর্যন্ত যেতে বললেন, সেখানেই আমাদের পরিবার গত দশ বছর ধরে রয়েছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কথা আমি ভাবিনি। মায়ের হাতে চুমু খেয়ে বিদায় জানালাম। তিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাসলেন, গতকাল বিকেলে দেখা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম। তারপর তাঁর সেই চিরন্তন দুষ্টুমির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

- ‘তাহলে তোমার বাবাকে কী বলব?’

মনের কথা পরিষ্কার করে মাকে জানিয়ে দিলামঃ

- ‘বাবাকে বলো যে তাঁকে খুব ভালোবাসি আর তাঁর সৌজন্যেই আমি একজন লেখক হব।’ দ্বিতীয় কোনো বিকল্পের স্থান না রেখে নির্দয় ভাবে বললাম, ‘লেখক ছাড়া আর কিছুই আমি হব না।’

এই কথাটা বলতে আমার খুব ভালো লাগত। কখনো মজা করে বলতাম, কখনো বা সত্যি সত্যিই। কিন্তু সেদিনের মতো দৃঢ়তা নিয়ে আর কোনোদিন বলিনি। লঞ্চের বারান্দা থেকে মা আমার দিকে হাত নাড়ছেন, আমিও লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে তার প্রত্যুত্তরে ধীরে ধীরে হাত নাড়ছি। লঞ্চটা অন্যান্য নৌকার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই আমি ছুটলাম ‘এল এরালদো’-র[১] অফিসে। পেটের মধ্যে তখন উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে। সেখানে পৌঁছেই নতুন উপন্যাস লিখতে শুরু করে দিলাম মায়ের বলা সেই কথাটা দিয়েঃ ‘তোমার কাছে এসেছি এই কারণে যে বাড়িটা বিক্রির জন্য যদি আমার সঙ্গে একটু যেতে পারো।’

পরবর্তী কালে পেশাদার লেখক হয়ে আমি যেমনভাবে লিখতাম তার থেকে সেই সময়ের লেখার ধরণ অনেকটাই আলাদা ছিল। আমি শুধুমাত্র অনামিকা দিয়ে টাইপ করতাম, এখনো তাই করি। কিন্তু এখনকার মতো অনুচ্ছেদে না ভেঙে যতক্ষণ মন চাইত টানা লিখে যেতাম ও ভেতরে যা আছে সব উগড়ে দিতাম, কিছু বাদ দিতাম না। মনে হয় এই ধরণটা তৈরি হয়েছিল কাগজের মাপের জন্য। ছাপার কাগজের রোল থেকে লম্বালম্বি পাঁচ মিটার মতো কেটে নেওয়া হত। তার ফলে যখন কেউ টাইপ করে লিখত সেই কাগজ প্যাপিরাসের ঝরণার মতো মেঝের উপর দিয়ে বয়ে চলত। সম্পাদক লিখতে দিতেন পাতা বা শব্দের মাপে নয়, বরং কাগজের সেন্টিমিটারের মাপে। তিনি বলতেন, ‘দেড় মিটার লিখুন।’ পরবর্তীকালে আর এইভাবে লিখতাম না। তবে আরো অনেক পরে বুঝতে পারি কম্পিউটার স্ক্রিনে লেখার পাতা ঠিক ওই ভাবেই লাইন দিয়ে উঠে আসে।

এমন বেগে লিখতে শুরু করলাম যে সময়ের হিসেবই রইল না। সকাল দশটার মধ্যে প্রায় এক মিটার লেখা হয়ে গেছে। ঠিক তখনই আলফোনসো ফুয়েনমাইয়োর[২] সজোরে দরজা ঠেলে ঢুকলেন এবং সেখানেই প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দরজার তালায় তখনো চাবি ঝুলছে। মনে হল যেন বাথরুমের চাবির সঙ্গে এই ঘরের চাবি গুলিয়ে ফেলেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত আমায় চিনতে পারলেন।

- ‘এই সময় আপনি এখানে বসে করছেনটা কী?’ তিনি অবাক হয়ে বললেন।

- ‘আমার জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখছি,’ তাঁকে বললাম।

- ‘আরেকটা?’ আলফোনসো বললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নির্মম ঠাট্টার ছলে, ‘আপনার তো বিড়ালের থেকেও বেশি জীবন আছে।’

- ‘এটা আগেরটাই, কিন্তু ধরণটা আলাদা,’ অনর্থক ব্যাখ্যা না দিয়ে আমি বললাম।

আমরা তুই না বলে আপনি বলতাম, কারণ কলোম্বিয়ার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল প্রথম পরিচয়ে তুই-তোকারি দিয়ে শুরু করে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে ‘আপনি’-তে চলে যাওয়া, যেমন স্বামী-স্ত্রী–র মধ্যে হয়ে থাকে।

আলফোনসো একটা ছেঁড়া ব্যাগ থেকে বই ও কাগজপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে তাঁর চির-অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম এই সদ্য ভ্রমণের ফলে উদ্ভুত আমার মনের আকস্মিক আবেগের উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত, ছোট করে বললে এই দাঁড়ায় যে, আমার বদ-অভ্যাস আছে সব কিছুকে সংক্ষিপ্ত করে একটি অমোঘ বাক্যে প্রকাশ করা যার ব্যাখ্যা দিতে কিন্তু আমি অক্ষম। তখনো ঠিক সেটাই করলাম। তাঁকে বললামঃ

- ‘আমার জীবনে ঘটা এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা।’

- ‘তবু ভালো যে এটাই শেষ নয়’, আলফোনসো বলল।

সেকথা তিনি চিন্তাও করেননি, কারণ তিনিও কোনো চিন্তা-ভাবনাকে যথোপযুক্ত আকারে সংক্ষিপ্ত না করে গ্রহণ করেন না। তবে তাঁকে আমি খুব ভালো করে চিনতাম। তাই একথা বুঝে নিতে একটুও বিলম্ব হল না যে এই ভ্রমণকে ঘিরে আমার যে আবেগ তা তাঁকে ততটা অভিভূত করেনি যতটা আমি আশা করেছিলাম। তবে সন্দেহ নেই যে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই পরের দিন থেকে লেখার গতিবিধি নিয়ে আমাকে বিভিন্ন রকমের সাধারণ অথচ সুস্পষ্ট প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আর তাঁর একটা অতি সাধারণ মুখভঙ্গীই যথেষ্ঠ ছিল একথা বোঝার জন্য যে লেখায় সংশোধনের প্রয়োজন আছে।

কথা বলতে বলতেই আমার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে টেবিল খালি করে দিলাম। সেদিন সকালে আলফোনসোকে ‘ক্রোনিকা’-র[৩] সম্পাদকীয় কলাম লিখতে হবে। তবে যে খবর তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাতে আমার গোটা দিনটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরের সপ্তাহে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা পিছিয়ে গেছে, পঞ্চমবারের মতো, কাগজের জোগানের অপ্রতুলতার জন্য। আলফোনসো বলল, ‘ভাগ্য ভালো থাকলে তিন সপ্তাহের মধ্যেই বের হবে।’

আমি ভাবলাম দৈবক্রমে এই যে দেরি হল তার ফলে আমার উপন্যাসের প্রথমাংশ শেষ করে ফেলতে পারব। আসলে তখনো আমি এতটাই অপরিণত ছিলাম যে আমার ধারণা ছিল না লেখক যেমন চাইবে তেমনভাবে উপন্যাস শুরু হয় না, বরং উপন্যাস যেমন চাইবে সেইভাবে শুরু হবে। আর এটা এত বেশি সত্যি যে ছ’ মাস পরে যখন আমি শেষবারের মতো সংশোধন করছি বলে ভাবছি তখন প্রথম দশ পাতা আমায় আবার নতুন করে লিখতে হল, যাতে তা পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এমনকি আজও সেই লেখা আমার কাছে চূড়ান্ত মনে হয় না। যাই হোক, এই বিলম্ব আলফোনসোর কাছেও স্বস্তিদায়ক মনে হল, কারণ অভিযোগ করার বদলে তিনি গায়ের জ্যাকেট খুলে নিজের ডেস্কে বসে সেই সময় পাওয়া স্প্যানিশ ভাষার ‘রয়াল আকাদেমি’-র অভিধানের নতুন সংস্করণ সংশোধনের কাজে লেগে গেলেন। যেদিন থেকে ইংরাজি ভাষার একটি অভিধানে দৈবাৎ একটি ভুল খুঁজে পেয়েছিলেন, সেদিন থেকে এটাই তাঁর অবসর বিনোদনের সবচেয়ে প্রিয় পন্থা। সেই ভুল সংশোধন তিনি লন্ডনে সম্পাদকের দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই চিঠিতে সম্ভবত অন্য কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু লিখেছিলেন আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটি রসিকতাঃ “শেষ পর্যন্ত ইংলন্ড কলোম্বিয়ানদের কাছে একটা ব্যাপারে ঋণী রইল।” সম্পাদকেরা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিতে তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেন এবং আলফোনসোকে অনুরোধ করেন এই কাজে তাঁদের সাহায্য করতে। তারপরে বেশ কিছু বছর ধরে তিনি এই কাজটি করেছিলেন এবং সেই অভিধানেই যে শুধু অনেক ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিলেন তাই নয়, অন্যান্য ভাষার অভিধানেও তা করেছিলেন। কিন্তু সেই কাজ শেষ হওয়ার আগেই স্প্যানিশ, ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার অভিধান সংশোধনের রোগে তিনি সংক্রামিত হয়ে গেলেন। তাই কেউ যদি কোথাও আসতে দেরি করত বা তাঁকে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করতে হত অথবা অন্য কোনো কাজে লাইনে দাঁড়াতে হত, তিনি সেই কালক্ষেপণ করতেন ভাষার জঙ্গলে সূচ খোঁজার মতো করে ভুলের সন্ধান করে।

বেলা বারোটার মধ্যেই গরম অসহনীয় হয়ে উঠল। দুজনের সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের দুটি মাত্র জানলা দিয়ে যে সামান্য আলো আসছিল তাকেও মেঘাচ্ছন্ন করে তুলল। কিন্তু আমরা কেউই ভেতরে আরেকটু বেশি আলো-বাতাস আসার ব্যবস্থা করিনি। কারণ, সম্ভবত আমরা সিগারেটের ধোঁয়া থেকে দ্বিতীয়বার ধোঁয়া টেনে নেওয়ার নেশায় আমৃত্যু আশক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে গরমের সময় ব্যাপারটা আলাদা। উত্তরাধিকারী সূত্রে আমি এমন একটা ক্ষমতা পেয়েছিলাম যার জোরে সরাসরি রোদ্দুরের নিচে না থাকলে তিরিশ ডিগ্রি অবধি গরম অবলীলায় কাটিয়ে দিতে পারতাম। অন্যদিকে গরম যত বাড়বে আলফোনসো কাজ থামাবে না, কিন্তু একটার পর একটা পোশাক খুলতে থাকবে – প্রথমে টাই, তারপর শার্ট, তারপরে স্যান্ডো গেঞ্জি এইভাবে। এর আরেকটা সুবিধা হল নিজে ঘামে ভিজে গেলেও জামা-কাপড় শুকনো থাকবে এবং বিকেলবেলায় তা আবার পরে বেরোলেও সকালবেলার মতোই ফিট-ফাট থাকবে। তিনি যে সর্বত্র আবির্ভূত হতেন সাদা লিনেনের পোশাকে, সুন্দর করে টাই বেঁধে ও আদিবাসীদের মতো ঘন চুলের মাঝখানে নিখুঁত সরলরেখায় সিঁথি কেটে তার রহস্য সম্ভবত এটাই। একই কারণে তিনি যখন দুপুর একটার সময় বাথরুম থেকে বেরোতেন মনে হত যেন এক সঞ্জীবনী স্বপ্ন থেকে এইমাত্র উঠলেন। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

- ‘চলুন দুপুরের খাবার খাই।’

- ‘আমার খিদে পায়নি, মায়েস্ত্রো,’ তাঁকে উত্তর দিলাম।

আমাদের সামাজিক নিয়মে এটাই হল সরাসরি উত্তর। আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, তার মানে আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে, গত দু’দিন ধরে হয়তো শুধু পাউরুটি আর জল খেয়ে আছি। এবং সেক্ষেত্রে আমি কোনো কথা না বলে তাঁর সঙ্গে যেতাম ও এটাও পরিষ্কার ছিল যে তিনিই আমার খাবারের টাকা দেবেন। কিন্তু আমার এই উত্তর – খিদে পায়নি – এর অর্থ যা খুশি হতে পারে। তবে এর মধ্যে দিয়ে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম তা হল দুপুরের খাবার নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। তখন ঠিক হল সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে, যেমনটা প্রতিদিন হয়, ‘মুন্দো’ বইয়ের দোকানে।

টীকাঃ

১। এল এরালদোঃ কলোম্বিয়ার বাররানকিয়া শহরের একটি আঞ্চলিক সংবাদপত্র। প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৩৩। প্রচারের দিক থেকে এটি কলোম্বিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম সংবাদপত্র এবং ক্যারিবীয়া অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত।

২। আলফোনসো ফুয়েনমাইয়োরঃ লেখক ও সাংবাদিক, জন্ম ২৩ মার্চ ১৯১৫ ও মৃত্যু ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪। কলোম্বিয়ার বিখ্যাত ‘বাররানকিয়া দল’-এর অন্যতম সদস্য এবং ‘বুম’ সাহিত্য আন্দোলনের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

৩। ক্রোনিকাঃ আলফোনসো ফুয়েনমাইয়োর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস ও আলবারো সেপেদা সামুদিয়ো। বিষয় ছিল সাহিত্য ও খেলাধূলা, বিশেষত ফুটবল। লুইস বোর্হেসও এই পত্রিকায় লিখেছেন। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৫১ সালের জুন মাস অবধি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।