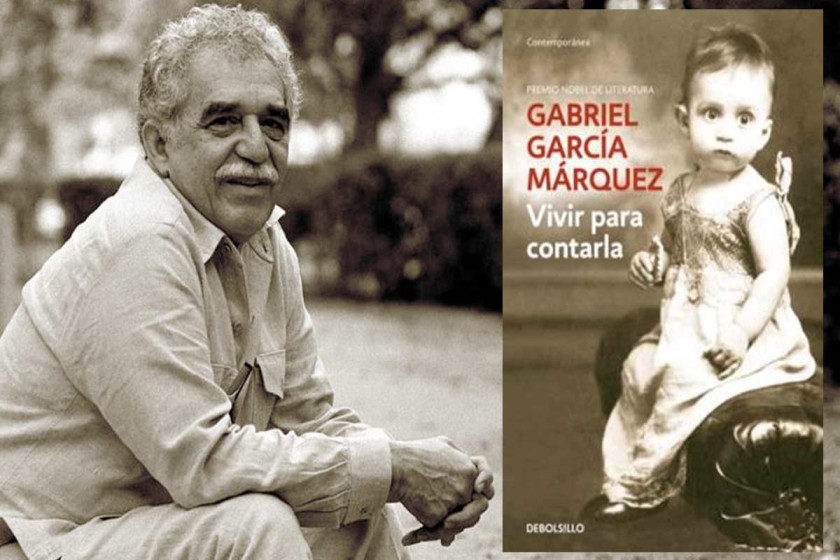

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ১৮

- 23 March, 2025

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

পর্ব – আঠারো

সেই সময়ে দাদু খাবার ঘরে একটা ছবি টাঙালেন। সিমোন বোলিবারের মৃত্যুশয্যার দৃশ্য। ছবিটা দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম না শবযাত্রায় যেমন কাফনে ঢাকা মৃতদেহ দেখি এটা তেমন নয় কেন। পরিবর্তে মৃতদেহের পরনে রয়েছে তাঁর অতীত গৌরবের ইউনিফর্ম। সেটা পরিয়ে তাঁকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। দাদু তখন এই দ্বন্দ্বের নিরসন করলেন একটি অমোঘ উক্তি দিয়েঃ

- ‘তিনি আমাদের থেকে আলাদা।’

তারপর এক অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা গলায়, যেন তাঁর নিজের স্বর নয়, এমনভাবে এক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন। কবিতাটিও ওই ছবির সঙ্গে ঝোলানো ছিল। সে কবিতার শুধু শেষের পঙক্তিটি আমার মনে আছেঃ “হে সান্তা মার্তা, কৃপাময়ী তুমি, তব স্নেহক্রোড়ে, সমুদ্রকিনারে, একটুকরো বেলাভূমি দিয়েছিলে তাঁরে মৃত্যুরে করিতে আলিঙ্গন।” সেই থেকে বহু বছর পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে বোলিবারকে বেলাভূমিতে মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। দাদু আমায় শিখিয়েছিলেন যে সিমোন বোলিবারই হচ্ছেন পৃথিবীর ইতিহাসে জাত সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তাঁর আগে দিদিমা যে একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে অন্য একটি নাম উচ্চারণ করেছিলেন! বিভ্রান্ত আমি দাদুকে প্রশ্ন করলাম বোলিবার কি তবে যীশু খ্রীস্টের চেয়েও বড়? দাদু মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, তবে আগের মতো অতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে নয়ঃ

- ‘একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো সম্পর্ক নেই।’

এখন আমি বুঝতে পারি যে দিদিমাই আসলে জোর করতেন যাতে দাদু তাঁর সন্ধ্যেবেলার অভিযানে আমায় সঙ্গে নিয়ে যান। কেননা দিদিমার ধারণা ছিল ওই ঘুরতে বেরোন আসলে দাদুর বাস্তব ও সম্ভাব্য সমস্ত প্রেমিকাদের সঙ্গে দেখা করার অজুহাত মাত্র। হয়তো কখনো কখনো আমি তাঁর ওজর হিসেবে কাজে লেগেছি, কিন্তু সত্যি বলতে কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্ধারিত কাজের জায়গার বাইরে কখনো কোথাও যাননি। তবে একটা রাতের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। কারুর একজনের হাত ধরে একটা অচেনা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম সেই বাড়ির বসার ঘরে দাদু বসে আছেন। এমনভাবে বসে আছেন যে মনে হচ্ছে যেন তিনিই বাড়ির মালিক। কিন্তু আজও যেটা আমি বুঝতে পারিনা তা হল, সেই বয়সে কিভাবে আমার মধ্যে এক অজ্ঞাত বোধ জাগ্রত হল এবং আমি বুঝতে পারলাম এই যা দেখলাম তা কাউকে বলা যাবে না। বাস্তবিক বলিও নি কোনোদিন। আজকের এই সকালের সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত নয়।

লিখিত অক্ষরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ও করিয়েছিলেন আমার দাদু। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। একদিন বিকেলবেলায় তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাসে গেছেন জন্তু-জানোয়ার চেনানোর উদ্দেশ্যে। সার্কাসটা তখন কাতাকা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের তাঁবুটা ছিল গীর্জার চেয়েও বড়। আমার নজড় কাড়ল একটা আহত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রাণী। সে জাবর কাটছিল আর তার চোখে ছিল এক ভয়ার্ত মায়ের দৃষ্টি। দাদু আমাকে বললেনঃ

- ‘এটা একটা উট।’

পাশ থেকে কেউ একজন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললঃ

- ‘না, কর্নেল, ওটা ড্রোমেডারি[১]।’

আজকে উপলব্ধি করতে পারি সেদিন দাদুর কেমন লেগেছিল যখন নাতির উপস্থিতিতে কেউ তাঁর ভুল ধরিয়ে দিল। তবে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালটা একটা প্রশ্ন করে পরিস্থিতি সামাল দিলেনঃ

- ‘তফাতটা কি?’

- ‘সে ঠিক জানি না,’ সেই লোকটা বলল, ‘কিন্তু এটাকে ড্রোমেডারি বলে।’

দাদু যে খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এমনটা নয়। কোনোদিন তার ভানও করেননি। রিওয়াচার সরকারি স্কুলে পড়তেন। কিন্তু ক্যারিবিয়ার অসংখ্য গৃহযুদ্ধের কোনো একটাতে যোগ দেওয়ার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দেন। আর কোনোদিন স্কুলে ফিরে যাননি। কিন্তু জীবনের এই ফাঁক সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন এবং তাৎক্ষণিক জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহা তাঁর সেই শূণ্যস্থান পূরণের পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা সার্কাস থেকে মনমরা হয়ে ঘরে ফিরেই অভিধান খুলে বসলেন। বাচ্চাদের মতো আগ্রহ নিয়ে শব্দার্থ খুঁজছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এবং আমি সারা জীবনের মতো জেনে নিলাম উট ও ড্রোমেডারির পার্থক্য। তারপর সেই অভূতপূর্ব অভিধানটি আমার কোলের উপর রেখে বললেনঃ

- ‘এই বইটা সমস্ত কিছু জানে তো বটেই, তাছাড়া এটাই একমাত্র বই যা কক্ষনো ভুল করে না।’

বইটা বিরাট বড় আর অনেক ছবিতে ভর্তি। স্পাইনের অংশে রয়েছে বিপুলাকৃতির অ্যাটলাসের ছবি, সে তার কাঁধে পৃথিবী ধারণ করে আছে। আমি তখন না জানতাম পড়তে না পারতাম লিখতে। কিন্তু এটুকু বুঝে নিতে পেরেছিলাম যে যদি একটা বইতে প্রায় দুহাজার পাতা থাকে আর সব পাতা ভর্তি লেখা ও অমূল্য ছবি থাকে তাহলে কর্নেল যা বলেছেন তা সর্বাংশে সত্যি। গীর্জায় প্রার্থনার বইয়ের ওজন দেখেই অবাক হয়েছিলাম। আর এই অভিধান তো তার চেয়েও মোটা। এটা যেন ছিল গোটা বিশ্বের দিকে প্রথমবার চেয়ে দেখা। আমি প্রশ্ন করলামঃ

- ‘এতে কতগুলো শব্দ আছে?’

- ‘সমস্ত’, দাদু জবাব দিলেন।

তবে সত্যি বলতে কি তখন আমার লিখিত শব্দের দরকার ছিল না। কেননা আমার যা কিছু ভালো লাগত তাই আমি ছবি এঁকে প্রকাশ করতাম। আমার যখন চার বছর বয়স একজন জাদুকরের ছবি এঁকেছিলাম। সে তার বউয়ের মাথা কাটে আর তারপর আবার তা জোড়া দিয়ে দেয়, ঠিক যেমনভাবে অলিম্পিয়া হলে রিচারডাইন[২] করে দেখাত। ছবিতে এই গল্প শুরু হত করাত দিয়ে মুন্ডু কাটার মাধ্যমে, তারপর সেই রক্তাক্ত মুন্ডু জয়ের প্রদর্শনী এবং শেষে সেই বউ মুন্ডু ফিরে পেয়ে হাততালি দিতে থাকা দর্শকদের অভিবাদন করে। কমিক বই আবিষ্কারের অনেক পরে আমি তা দেখেছিলাম রবিবারের কাগজের রঙিন ক্রোড়পত্রে। তখনই ছবি এঁকে গল্প তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। তবে তাতে কোনো সংলাপ থাকত না। কিন্তু দাদুর কাছ থেকে অভিধান উপহার পেয়ে শব্দের প্রতি আমার এতই আকর্ষণ সৃষ্টি হল যে বইটাকে উপন্যাসের মতো পড়ে ফেললাম, অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী এবং বিন্দুমাত্র না বুঝে। এভাবেই আমার লেখক জীবনে যে বইটি ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠবে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে।

শিশুদের প্রথম যে গল্পটা বলা হয়, তা যদি তাদের ভালো লাগে তাহলে তাদের দ্বিতীয় গল্পটা শোনানো বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে শিশুরা গল্প বলে তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আমার ক্ষেত্রেও তা ছিল না। প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে আমি গল্প শুনতাম ও অপেক্ষা করে থাকতাম পরের দিন আরো ভালো একটা গল্প শোনার জন্য। সর্বোপরি গল্পগুলো যদি হয় ধর্মীয় রহস্যময় গল্প।

রাস্তায় আমার সঙ্গে যা যা ঘটত বাড়িতে তার একটা বিশেষ অনুরণন তৈরি হত। রান্নাঘরের মহিলারা ট্রেনে করে আসা অতিথিদের সেই সব গল্প করতেন। অন্যদিকে অতিথিরাও তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প নিয়ে আসতেন। আর এই সব গল্প মিলেমিশে যেত মৌখিক ঐতিহ্যের ধারায়। কোনো কোনো ঘটনা সর্বপ্রথম জানা যেত অ্যাকর্ডিয়ান বাদকের কাছ থেকে যখন সে মেলায় মেলায় সেই ঘটনা নিয়ে গান গাইত। তারপর পথিকরা ঘটনাগুলোকে অন্যদের কাছে বলত ও সেগুলো শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হত। তবে আমার ছোটবেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা ঘটেছিল এক রবিবারের সকালবেলায়, যখন আমরা প্রার্থনার জন্য গীর্জার পথে যাচ্ছি। দিদিমার মুখ থেকে অতর্কিতে একটা কথা বেরিয়ে এলঃ

- ‘বেচারা নিকোলাসিতো পেন্টিকোস্টের প্রার্থনায় যেতে পারবে না।’

আমি খুশিই হয়েছিলাম। কারণ রবিবারের প্রার্থনাসভা আমার বয়সী একজন বাচ্চার পক্ষে বড়ই দীর্ঘ ছিল। তাছাড়াও ছিল ফাদার আঙ্গারিতার বাণী। ফাদারকে খুব পছন্দ করলেও ওই বাণী খুব ক্লান্তিকর লাগত। তবে নিরর্থক আশা করেছিলাম। কেননা দাদু আমায় প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল বেলগার স্টুডিয়োতে। আমার পরনে তখন প্রার্থনার জন্য পরা সবুজ ভেলভেটের স্যুট, যেটা কোমরের নিচে খুব টাইট হত। দাদুকে দূর থেকে দেখেই পুলিশ চিনে ফেলল এবং তাঁর জন্য দরজা খুলে ধরে বললঃ

- ‘ভেতরে যান, কর্নেল।’

তখন আমি জানতে পারলাম যে বেলগা গোল্ড সায়নাইডের মিশ্রণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেছেন। নিজের কুকুরটাকেও মৃত্যুপথের সঙ্গী করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি দেখেছিলেন এরিখ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে লিউস মাইলস্টোনের নির্মিত চলচ্চিত্র ‘পশ্চিম সীমান্তে সবকিছু শান্তিপূর্ণ’ (All Quiet on the Western Front)। অঞ্চলের প্রচলিত প্রজ্ঞা, যা সব সময় সত্যকে খুঁজে পায়, এমনকি আপাতভাবে অসম্ভব মনে হলেও পায়, সেই প্রজ্ঞা বুঝতে পেরেছিল এবং দাবী করল যে বেলগা নরম্যান্ডির কাদাঘোলা জলে সেনাসমেত নিজের পর্যুদস্ত হওয়ার শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

ছোট্ট বসার ঘরটা জানলা বন্ধ থাকায় ছায়াছন্ন ছিল। কিন্তু উঠোন থেকে আসা সকালের আলোয় আলোকিত হয়েছিল শোবার ঘর। সেখানেই মেয়র ও দুজন পুলিশ অফিসার দাদুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওই ঘরেই একটা ক্যাম্প খাটের উপর রাখা ছিল বেলগার মৃতদেহ, কম্বল দিয়ে আচ্ছাদিত। ক্রাচদুটো রয়েছে তাঁর হাতের কাছে ঠিক সেই জায়গাতে যেখানে তিনি মৃত্যুর জন্য শেষবারের মতো শুয়ে পড়ার আগে রেখে দিয়েছিলেন। খাটের এক পাশে একটা কাঠের টুলের উপর রয়েছে একটা ট্রে। তাতে তিনি সায়নাইড বাষ্পীভূত করেছিলেন আর আছে একটা কাগজের টুকরো, তাতে লেখাঃ “আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, আমি আত্মহত্যা করছি কারণ আমি একটি গর্দভ।” প্রয়োজনীয় আইনানুগ কাজ ও শবযাত্রার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা দাদু দশ মিনিটেরও কম সময়ে মিটিয়ে ফেললেন। কিন্তু সেই সময়টা আমার সারা জীবনের স্মরণীয় সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দশ মিনিট।

বেলগার ঘরে ঢুকে প্রথম যে জিনিষটা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তা হল একটা গন্ধ। অনেকদিন পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে সেটা ছিল সায়নাইডের তিতকুটে গন্ধ, যেটা শুঁকে বেলগা মারা গেছেন। তবে মেয়র যখন কম্বল সরিয়ে দাদুকে বেলগার মৃতদেহ দেখালেন সেই দৃশ্যের তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কাছে ওই গন্ধ বা অন্য সব কিছু ছিল নেহাৎই নগন্য। বেলগার নগ্ন দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে গিয়েছিল। গায়ের রুক্ষ ত্বক ভর্তি হলুদাভ লোম এবং চোখদুটো যেন দুটি অকম্পিত জলাশয়। সেই চোখ এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে জীবন্ত। সেই মৃত চোখের দৃষ্টি আমার মধ্যে এমন ভয়ের সঞ্চার করেছিল যে এর পর বহু বছর পর্যন্ত যখনই আমি বেলগার ক্রশহীন সমাধির পাশ দিয়ে গেছি আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠত। আত্মহত্যা করেছিলেন বলে গীর্জার নির্দেশে কবরস্থানের বাইরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর মৃতদেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ভয়ের মধ্যেও আমার মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর বাড়িতে কাটানো সেই একঘেয়ে রাতগুলোর কথা। সম্ভবত সেই জন্যই ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় দাদুকে বলেছিলামঃ

- ‘বেলগা আর কোনোদিন দাবা খেলবে না।’

কথাটা ছিল খুবই সাধারণ। কিন্তু দাদু বাড়িতে এসে এমন করে সবাইকে বললেন যেন বিরাট একটা কিছু বলেছি আমি। তারপর মহিলারা তাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এমন বাড়িয়ে তুললেন যে কিছুদিন পরে বাড়িতে কেউ এলেই আমি পালিয়ে যেতাম। তা নাহলে আমার সামনেই তাদেরকে ঘটনাটা বলবেন ও আমাকে ওই কথাটা আবার বলতে হবে। এই ঘটনার পরে বড়দের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমার সামনে উন্মোচিত হল যা পরবর্তীকালে লেখক হিসাবে আমার খুব কাজে লেগেছিল। আমি দেখেছিলাম প্রত্যেকে সেই ঘটনাটা যখন বলছে তখন নিজের থেকে নতুন কিছু যোগ করছে। এইভাবে সেটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে আসল ঘটনা থেকে সেটা তখন আলাদা হয়ে গেছে। যেসব বাচ্চাদের বাবা-মা তাদের প্রতিভা বলে মনে করেন সেই সব বাচ্চাদের প্রতি আমার যে কি অসীম সহানুভূতি তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। বাড়িতে অতিথি এলেই বাবা-মা তাদের বলেন গান করতে, পাখির ডাক নকল করতে, এমনকি আত্মপ্রসাদের জন্য মিথ্যের আশ্রয় পর্যন্ত নেন। আজ অবশ্য বুঝতে পারি, সেদিনের সেই সহজ কথাটাই ছিল আমার প্রথম সাহিত্যিক সার্থকতা।

এমনই ছিল আমার জীবন সেই সময়, ১৯৩২ সালে, যখন ঘোষণা করা হল যে পেরুর সামরিক শাসক জেনারেল লুইস মিগেল সাঞ্চেস সেররো-র সেনাবাহিনী কলোম্বিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে আমাজন নদীর ধারের অসুরক্ষিত লেতিশিয়া শহর অধিগ্রহন করেছে। সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এই খবর। দেশের সরকার সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিলেন এবং সরকার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার সংগ্রহ করার একটি প্রচেষ্টা শুরু হল। তখন পেরুর এই চতুর আক্রমণকে ভিত্তি করে সদ্য গজিয়ে ওঠা দেশপ্রেমের উৎসাহে সাধারণ মানুষ সাড়া দিয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তা সত্যিই অতুলনীয়। প্রত্যেক বাড়ি থেকে দানের এত হিড়িক পড়ে গিয়েছিল যে তা সংগ্রহ করাটাই সরকারি লোকেদের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছিল বিয়ের আংটি, তার অর্থমূল্য ও প্রতীকি মূল্য দুয়ের জন্যই।

অন্যদিকে সেই সময়টা আমার কাছে ছিল দারুণ আনন্দের। কারণ বিশৃঙ্খলা। স্কুলের নিষ্ফলা নিয়মের নিগড় গেল ভেঙে। তার জায়গা নিল বাড়িতে আর রাস্তায় আমাদের তুমুল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। অল্প বয়সীদের মধ্যে থেকে বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে তৈরি হল নাগরিক সেনা আর মেয়েদের নিয়ে ‘রেড ক্রশ’-এর দল। এমনকি যুদ্ধের গান তৈরি হল, এই জঘন্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াইয়ের বাণী। আর একটি স্লোগান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সারা দেশ জুড়েঃ “কলোম্বিয়া দীর্ঘজীবি হোক, পেরু নিপাত যাক!”

আমি জানতাম না সেই বিজয় কিভাবে অর্জিত হয়েছিল কেননা কিছু দিন পরে বিশেষ কোনো ঘটনা ছাড়াই চারপাশের এই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেল। জেনারেল সাঞ্চেস সেররো্র নিধনের পর শান্তি স্থাপিত হল। তার রক্তাক্ত শাসনের বিরো্ধী যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই কেউ তাঁকে হত্যা করেছিলেন। আর যুদ্ধের উন্মাদনা তখন ফুটবল খেলার জয়ের উত্তেজনার সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তবে আমার বাবা-মা, যাঁরা তাঁদের বিয়ের আংটি যুদ্ধখাতে দান করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু কোনোদিন তাঁদের সারল্য থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারলেন না।

টীকাঃ

১। ড্রোমেডারিঃ এক ধরণের উট, এদের একটি কুঁজ থাকে।

২। রিচারডাইনঃ রিকার্দো রিচারডাইন সিনিয়র আমেরিকা যুক্ত্ররাষ্ট্রের অধিবাসী এক স্প্যানিশ জাদুকর যিনি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (১৯১০-১৯৬০) জাদু দেখিয়েছেন।