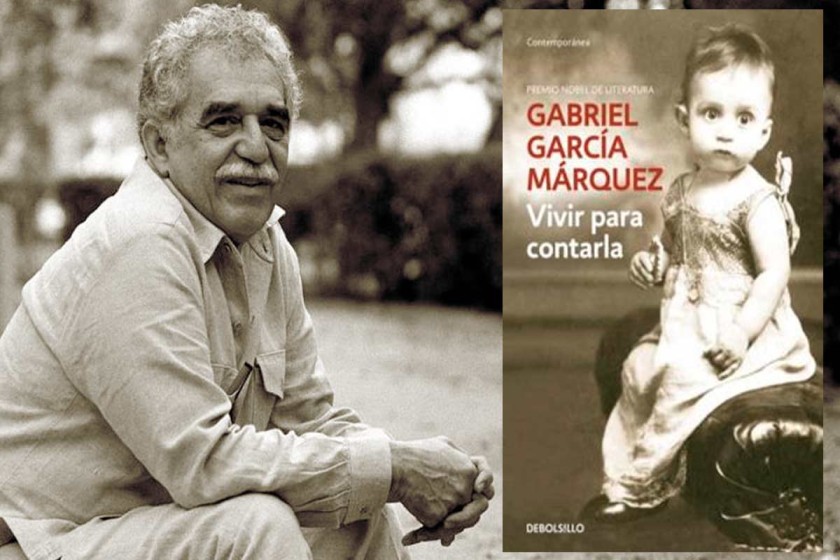

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ২৫

- 07 September, 2025

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল

(গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী)

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

পর্ব – পঁচিশ

অধ্যায় – তৃতীয়

আরাকাতাকার রমরমার দিন যখন শেষ হয়ে গেল, দাদামশাইও ইতিমধ্যে মারা গেছেন, এমনকি তাঁর অনিশ্চিত ক্ষমতার তলানিটুকুরও আর অবশিষ্ট কিছু নেই, আমরা অর্থাৎ ওই অবশিষ্টাংশের উপর যারা বেঁচে ছিলাম, তখন আমাদের ভরসা বলতে রইল শুধু স্মৃতিবিধুরতার দাক্ষিণ্য। ট্রেনে করে অতিথিদের আসা যেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন থেকে বাড়িতেও যেন হারিয়ে গেল প্রানের অস্তিত্ব। শুধু মিনা আর ফ্রানসিস্কা সিমোদোসেয়া থেকে গেলেন ওই বাড়িতে। তাঁদের দেখাশোনা করতেন এলবিরা কাররিয়ো। তিনি অবশ্য তা করতেন একজন পরিচারিকার বিশ্বস্ত আত্মনিয়োজনের ভাব নিয়ে। তারপর একসময় দিদিমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। মস্তিষ্কও আর ঠিকভাবে কাজ করছিল না। তাই আমার বাবা-মা তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে গেলেন যাতে অন্ততপক্ষে মৃত্যু পর্যন্ত আরেকটু বেশি ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু চিরকুমারী ও গভীর ঈশ্বরভক্ত ফ্রানসিস্কা রয়ে গেলেন সেই বাড়িতেই, একই রকম অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাস ও প্রাকৃতজনের প্রবাদ-প্রবচন সঙ্গে নিয়ে। তিনি কিছুতেই দিতে রাজি হলেন না সমাধিক্ষেত্রের ও পবিত্র ওস্তিয়া১ তৈরির ঘরের চাবি। তাঁর যুক্তি ছিল ভগবান যদি তাই-ই চাইতেন তাহলে এতদিনে তাঁকে ওপরে ডেকে নিতেন। এইভাবে কিছু সময় কাটার পর একদিন অনেকগুলো পরিষ্কার বিছানার চাদর নিয়ে নিজের ঘরের দোরগোড়ায় বসলেন আর এমন নিপুন শৈল্পিকভাবে নিজের কাফন বুনতে শুরু করলেন যে মৃত্যুও প্রায় দু’সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইল তাঁর সেলাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সেই রাতে, কাউকে বিদায় না জানিয়ে, তিনি শুয়ে পড়লেন। কোনও অসুস্থতা, ব্যথা-যন্ত্রণা কিছুই ছিল না কিন্তু। একেবারে সুস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। পরের দিন লোকে জানতে পারল যে আগের রাতে তিনি মৃত্যুর শংসাপত্র পুরণ করে রেখে গেছেন। এমনকি নিজের শবযাত্রার রীতি-নীতির ব্যবস্থাও নিজেই করেছেন। ফ্রানসিস্কা চলে যাওয়ার পর সে বাড়ির বিপুল নিঃসঙ্গতার মধ্যে রয়ে গেলেন একমাত্র এলবিরা কাররিয়ো। তিনিও ছিলেন চিরকুমারী। আর তা ছিলেন স্ব-ইচ্ছায়। গভীর রাতে পাশের ঘরগুলো থেকে প্রেতাত্মাদের অনন্ত কাশির আওয়াজ তাঁকে জাগিয়ে তুলত। তবে তাতে তাঁর কোনও অসুবিধা হত না। কারণ আধিভৌতিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিতে তিনি অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

বিপরীতে তাঁর যমজ ভাই এস্তেবান কাররিয়ো বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও চলচ্ছক্তি সম্পন্ন ছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে জলখাবার খাওয়ার সময় আমার স্পষ্ট মনে পড়ল সিয়েনাগার সেই লঞ্চে কেমনভাবে ভিড়ের মধ্যে মানুষজন তাঁর বাবাকে কাঁধের উপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক যেমনভাবে সাঞ্চো পানসাকে২ ছুঁড়ে দিয়েছিল খচ্চর-চালকেরা। ততদিনে পাপালেলো মারা গেছেন। আমি সেই গল্প মজার ছলে এস্তেবানকাকাকে বলছিলাম। কিন্তু তিনি প্রচন্ড রেগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কেন আমি সেকথা তক্ষুনি কাউকে বলিনি। তিনি উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলেন সেই ঘটনার সময় ঠিক কোন লোকটা দাদুর সঙ্গে কথা বলছিল তা আমার মনে আছে কিনা। তাহলেই তিনি বলে দিতে পারবেন কে বা কারা তাঁর বাবাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কেন আমার দাদু আত্মরক্ষার চেষ্টা করেননি, যেখানে দাদু ভালো গুলি চালাতে পারতেন, গৃহযুদ্ধের সময় বহুবার ফায়ার লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন, বালিশের নিচে রিভলবার রেখে ঘুমোতেন, এমনকি সম্পূর্ণ শান্তির সময় একটি দ্বৈত যুদ্ধে এক শত্রুকে গুলি করে হত্যা পর্যন্ত করেছিলেন। যাই হোক, এস্তেবানকাকা আমাকে বলেছিলেন তাঁর বা তাঁর ভাইয়ের কাছে আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়াই সবচেয়ে জরুরী বিষয়, সে জন্য যত দেরিই হোক না কেন। এই হল গুয়াহিরা আইনঃ কোনও পরিবারকে অসম্মান করলে সেই অসম্মানকারীর পরিবারের সমস্ত পুরুষ সদস্যের কর্তব্য তার বদলা নেওয়া। এস্তেবানকাকা প্রতিশোধ নিতে এতটাই অনড় ছিলেন যে তৎক্ষণাৎ কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার খুলে টেবিলের উপর রাখলেন যাতে আমাকে প্রশ্ন করা শেষ হলেই আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না হয়। সেই মুহূর্তের পর থেকে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরির সময় যখনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তিনি আশায় থাকতেন যে কখন আমার সেই কথাটা মনে পড়বে। এক রাত্রে সংবাদপত্রের অফিসে তিনি আমার টেবিলে এলেন। তখন আমি পরিবারের অতীত জানতে অনেক কিছু খুঁজে চলেছি আমার প্রথম উপন্যাসের জন্য। অবশ্য সেটা কোনোদিনই শেষ করিনি। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে আমরা দুজনে মিলে সেই ঘটনার অনুসন্ধান করব। কখনও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে৩, ততদিনে তিনি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। চলে আসার সময় কেমন এক বিষন্ন হাসি হেসে আমাকে বললেনঃ

- ‘এত খারাপ স্মৃতিশক্তি নিয়ে কী করে যে তুমি লেখক হলে সেটাই আমার মাথায় ঢোকে না।’

যখন আরাকাতাকায় আর কিছু করার রইল না, আমার বাবা আমাদের নিয়ে আরেকবার বাররানকিয়ায় চলে এলেন অন্য একটা ফার্মেসি খুলবেন বলে। অবশ্য পুঁজি বলতে হাতে কোনও টাকা নেই। তবে হোলসেলারদের সঙ্গে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল। কারণ তাঁরা সবাই ছিলেন বাবার আগের ব্যবসার অংশীদার। বাড়ির সবাই বলত এটা তাঁর পাঁচ নম্বর ওষুধের দোকান। তা কিন্তু নয়; আসলে আমরা একটাই দোকানকে বাবার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক শহর থেকে আরেক শহরে নিয়ে যেতামঃ বাররানকিয়ায় দু’বার, আরাকাতাকায় দু’বার আর সিন্সেতে একবার। সব জায়গাতেই লাভ ছিল অনিশ্চিত, তবে ঋণ উদ্ধারযোগ্য। দাদু-দিদিমা নেই, মামা-মাসি নেই, চাকরবাকরও নেই। পরিবার তখন ছোট হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বাবা-মা আর সন্তান-সন্ততিতে। আমরা ছিলাম ছ’জন – তিন ভাই আর তিন বোন – বাবা-মায়ের বিবাহিত জীবনের ন’বছরের মধ্যে।

জীবনের এই নতুনত্বে আমি একেবারেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ছোটবেলায় অনেকবার বাররানকিয়ায় এসেছি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আর তারপর অন্য কোথাও চলে গেছি। তাই সেই সময়ের স্মৃতিরা কেমন যেন টুকরো টুকরো। প্রথম এখানে এসেছিলাম আমার তিন বছর বয়সে। বোন মার্গোতের জন্মের সময়। মনে আছে ভোরবেলায় বন্দরে কাদার দুর্গন্ধ আর ধূলায় ধূসর নিঃসঙ্গ রাস্তা দিয়ে যাওয়া এক্কাগাড়ির চালকের জায়গায় কুলিরা উঠতে গেলেই গাড়োয়ান তাদের ছিপটি দিয়ে মারছিল। মনে পড়ে প্র্সূতি সদন, যেখানে আমার বোন জন্মেছিল, তার গাঢ় হলুদ রঙের দেয়াল ও সবুজ কাঠের জানলা-দরজা আর ওষুধের তীব্র গন্ধ। একটা ফাঁকা ঘরে একটা অতি সাধারণ লোহার খাটে সদ্যজাত বাচ্চাটা শুয়ে আর সেখানে একজন মহিলা, যিনি আমার মা ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। কিন্তু তাঁর মুখ আমার স্মরণে নেই। তিনি একটা দুর্বল হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেনঃ

- ‘তোর আর আমাকে মনে নেই, না রে?’

আর কিছু নয়। মায়ের প্রথম স্পষ্ট ও নির্ভুল স্মৃতি যেটা আমার মনে আছে তা আরও কয়েক বছর পর। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তা খেয়াল নেই। আমার দ্বিতীয় বোন আইদা রোসার জন্মের পর যখন আরাকাতায় আসতেন সেরকম একটা সময়ে হওয়া উচিত। আমি উঠোনে বসে একটা সদ্যজাত ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে খেলা করছিলাম। সেটা সান্তোস ব্যিয়েরো আমার জন্য ফোনসেস্কা থেকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। হঠাৎ তিয়া মামা দৌড়তে দৌড়তে এসে চিৎকার করে বললেনঃ

- ‘তোর মা এসেছে!’

তাঁর গলাটা শুনে মনে হয়েছিল যেন ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

বসার ঘর অবধি আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেখানে, দেয়ালের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে রাখা চেয়ারে, বসে ছিলেন বাড়ির সব মেয়েরা আর কয়েকজন প্রতিবেশিনী, ঠিক যেমন করে মৃতদেহের পাশে সারারাত মানুষ জেগে থাকে। আমার আচমকা ঢুকে পড়ায় তাঁদের গল্প থেমে গেল। আর আমি দরজার গোড়ায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, জানিনা এঁদের মধ্যে কে আমার মা। এমন সময় মা আমার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন আর আমার স্মৃতির অন্দরে সঞ্চিত সমস্ত কন্ঠস্বরের মধ্যে সবচেয়ে মধুর গলায় বললেনঃ

- ‘আরে, তুই যে একেবারে একটা লোক হয়ে উঠেছিস!’

মায়ের নাকটা ছিল ভারি সুন্দর, ঠিক রোমানদের মতো। তাঁকে দেখতে লাগছিল খুব মার্জিত, তবে একটু বিবর্ণ। এই আভিজাত্যের কারণ হল তাঁর পরিধানের সেই বছরের ফ্যাশনঃ কোমর পর্যন্ত লম্বা ধবধবে সাদা রঙের সিল্কের পোশাক, গলায় মুক্তোর মালার ছড়া, পায়ে উঁচু হিলের নিউকাট জুতো আর মাথায় ঘন্টার আকারের সূক্ষ্ণ বেতির টুপি, অনেকটা নির্বাক চলচ্চিত্রে যেমন দেখা যায়। তিনি আমায় জড়িয়ে ধরতেই সেই গন্ধটা পেলাম যা আমি সবসময় তাঁর কাছে গেলেই পেতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরাধবোধের একটা ঝলক আমার দেহ-মন কাঁপিয়ে দিল, কারণ আমি জানতাম যে তাঁকে ভালোবাসা আমার কর্তব্য, অথচ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে সেই অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করছে না।

অন্যদিকে বাবার প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে আছে তা খুবই স্পষ্ট। এমনকি তারিখটাও ভুলে যাইনি। দিনটা ছিল ১৯৩৪ সালের ১ ডিসেম্বর, যেদিন তাঁর বয়স ৩৩ বছর পূর্ণ হল। তিনি কাতাকায় দাদুর বাড়িতে ঢুকছেন বেশ উচ্ছলভাবে আর দ্রুত গতিতে। তাঁর পরনে সাদা স্যুট আর মাথায় গোল বেতির টুপি। কেউ একজন তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল কত বয়স হল। তাঁর উত্তরে বাবা যা বলেছিলেন তা কখনও ভুলিনি, কেননা তখন তার মানে বুঝতে পারিনি। তিনি বললেনঃ

- ‘খ্রীস্টের যা বয়স।’

আমার সবসময় মনে হত কেন ওই স্মৃতিটা এত পুরনো বলে মনে হয়। অথচ এ নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে এর আগে বহুবার আমি বাবার সঙ্গে থেকেছি।

এর আগে আমরা কখনও এক বাড়িতে থাকিনি। কিন্তু মার্গোতের জন্মের পর দাদু-দিদিমা আমাকে বাররানকিয়ায় নিয়ে যেতে শুরু করলেন, যাতে আইদা রোসার জন্ম আমি সহজে গ্রহণ করতে পারি। বেশ হাসিখুশি ছিল আমাদের পরিবার। সেখানে একটা ওষুধের দোকান ছিল। পরে বড় বাজারে আরেকটা দোকান খোলা হয়েছিল। দেখলাম ঠাকুমা আর্হেমিরাকে, আমরা বলতাম মামা হিমে। দেখলাম তাঁর দুই সন্তানকেও – হুলিও আর এনা। এনা খুব সুন্দরী ছিল। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জানে না এমন কোনও মানুষ নেই। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা যান। কেন মারা গেলেন তাও কেউ জানে না। তবে এখনও লোকে বলাবলি করে যে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের অভিশাপেই তাঁর এমনটা হয়েছিল। মামা হিমের সঙ্গে বড় হওয়ার সময় মনে হত তিনি খুবই আন্তরিক, তবে তাঁর মুখ বড় আলগা।

সেই সময়েই আমার বাবা-মায়ের জীবনে এমন এক আবেগমথিত ঘটনা ঘটল যার ক্ষত সারা জীবনেও আমি মুছে ফেলতে পারিনি। সেদিন মায়ের মনে পুরনো দিনের স্মৃতি এতটাই উথলে উঠল যে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে গাইতে শুরু করলেন ‘যখন নাচ শেষ হল’। এ ছিল তাঁদের ঐতিহাসিক গোপন প্রেমের ওয়াল্টজ। বাবাও তখন রোমান্টিক হয়ে পড়লেন। তিনি বেহালার ধুলো ঝেড়ে তাতে ছড় টানলেন। যদিও সে যন্ত্রের একটা তার ছেঁড়া। মা সহজেই বাবাকে সঙ্গত দিলেন এবং এত সুন্দর বাজালেন যা আর কোনোদিন শোনা যায়নি। পরম সন্তোষে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকালেন। দেখলেন বাবার চোখ অশ্রুসজল। ‘কার কথা মনে পড়ছে তোমার?’ তীব্র সারল্যের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন মা। ওয়াল্টজে মগ্ন বাবা উত্তর দিলেন, ‘সেই দিনের কথা যেদিন প্রথম আমরা এই সুর একসঙ্গে বাজিয়েছিলাম।’ সঙ্গে সঙ্গে মা প্রচন্ড রেগে দু’হাতের মুঠো দিয়ে সজোরে পিয়ানোর রিডের উপর ঘুঁষি মেরে তাড়স্বরে চিৎকার করে উঠলেনঃ

- ‘আমার সঙ্গে বাজাওনি, জেসুইট৪ কোথাকার! তুমি খুব ভালো করে জানো কার সঙ্গে বাজিয়েছো আর এখন তুমি কাঁদছো তার জন্য।’

তার নাম কিন্তু মা কখনও বলেননি। তখনও নয়, পরেও কোনোদিন নয়। তবে তাঁর বিভৎস চিৎকারে আমরা বাড়ির যে যেখানে ছিলাম সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এনরিকে আর আমার সবসময়ই ভয়ের নিজস্ব সব গোপন কারণ থাকত। আমরা তখন খাটের নিচে লুকিয়ে পড়লাম। আইদা এক ছুটে পালিয়ে গেল পাশের বাড়িতে আর মার্গোতের এত বেশি জ্বর হল যে তিনদিন ধরে ভুল বকল। সত্যি বলতে কি ছোট ছোট ভাইবোনেরাও মায়ের এই ঈর্ষাণ্বিত বিস্ফোরণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন মায়ের চোখ দিয়ে আগুন বেরোত আর তাঁর রোমানদের মতো নাক ছুরির ফলার মতন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত। তাঁকে দেখতাম অদ্ভুত শান্তভাবে বসার ঘরের একটার পর একটা ছবি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলছেন আর সেগুলো খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তাঁকে দেখেছি বাবার জামা-কাপড় একটা একটা করে গন্ধ শুঁকে তবে কাচার বালতিতে রাখছেন। তবে সেই রাতের ট্রাজিক সঙ্গতের পর আর তেমন কিছু ঘটেনি। শুধু পিয়ানো সারাই করত যে ফ্লোরেনতিনো, সে এসে পিয়ানোটা নিয়ে চলে গেল বিক্রির জন্য আর বেহালাটা রিভলবারের সঙ্গে আলমারির মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়ে রইল।

সেই সময়ে বাররানকিয়া ছিল নাগরিক উন্নতি, সৌম্য উদারপন্থা ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের প্রান্তে থাকা একটি শহর। এর উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য যে যে ব্যবস্থার দরকার ছিল তা শেষ হয়ে যায় প্রথমত স্পেন থেকে স্বাধীনতালাভের পর এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গৃহযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাবে এবং তার পরে কলা কোম্পানির ভয়ংকর হরতালের ফলে প্রচন্ড দমননীতির জন্য কলা উৎপাদক এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ার কারণে।

তবুও সেই সময় পর্যন্ত সেখানকার মানুষদের উদ্যোগী মনোভাবে ভাঁটা পড়েনি। ১৯১৯ সালে তরুণ শিল্পপতি মারিও সান্তোদোমিঙ্গো, হুলিও মারিয়োর বাবা, বিমানে ডাক পরিসেবার উদ্ধোধন করলেন সাতান্নটা চিঠি একটা ক্যাম্বিসের থলেতে ভরে আদ্যিকালের একটা বিমান থেকে বাররানকিয়া থেকে মাত্র পাঁচ লিগ দূরে কলোম্বিয়া বন্দরের সৈকতে ছুঁড়ে দিয়ে। এর ফলে তিনি মানুষের মধ্যে দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যে বিমান থেকে চিঠি ফেলেছিলেন সেটা চালিয়েছিল একজন আমেরিকান, নাম উইলিয়াম নক্স মার্টিন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মান বিমানচালকের একটা দল এদেশে আসে। তাদের মধ্যে ছিল হেলমুথ ভন ক্রোন। তারা বিমান পরিসেবার নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে জাঙ্কার এফ-১৩ বিমানের সঙ্গে। এগুলি প্রথম উভচর জাতীয় বিমান যাতে করে মাগদালেনা নদীর উপর দিয়ে ঐশ্বরিক গঙ্গাফড়িংয়ের মতো উড়ে গিয়েছিল অকুতোভয় ছয় যাত্রী আর তাদের সঙ্গে ছিল বড় বড় বস্তা ভর্তি চিঠিপত্র ইত্যাদির ডাক। এর সঙ্গেই সূত্রপাত হয় কলোম্বিয়া-জার্মান এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম বিমান কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম।

টীকাঃ

১। ওস্তিয়া – গমের তৈরি গোলাকার পাউরুটি বিশেষ যা খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত হয়।

২। সাঞ্চো পানসা – মিগেল দে সেরবান্তেসের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ‘দোন কিহোতে দে লা মাঞ্চা’-র অন্যতম প্রধান চরিত্র।

৩। কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াস – কলোম্বিয়ার ক্যারিবিয়ান উপকূল অঞ্চলের একটি শহর।

৪। জেসুইট – ‘সোসাইটি অফ জেসাস’ রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি ধর্মীয় আদেশ, যার সদস্যদের জেসুইট বলা হয়।