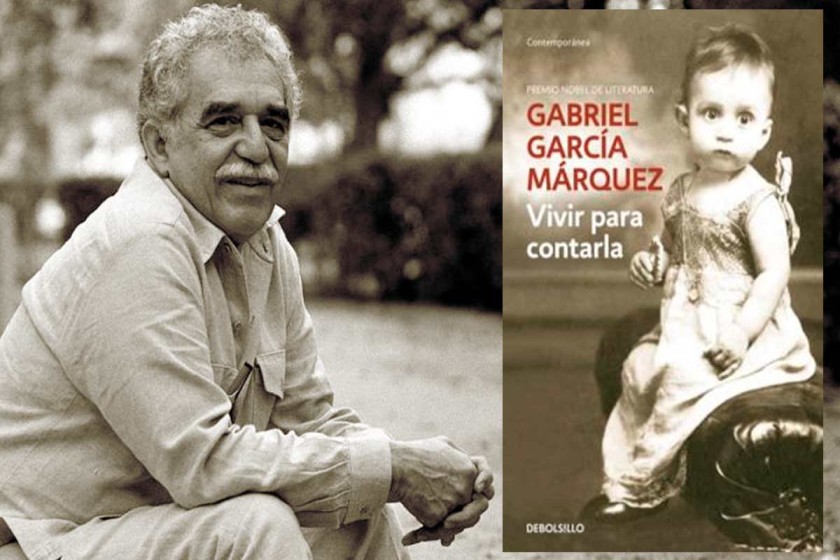

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী - পর্ব ২২

- 07 June, 2025

- লেখক: অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

জীবনের কথা বলিতে ব্যাকুল

(গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের আত্মজীবনী)

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

পর্ব – বাইশ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটত না, শুধু শুক্রবারের রাতগুলো ছাড়া। সেই সময় আমরা থাকতাম প্রেরণার ঘোরে আর কখনো কখনো তা একেবারে সোমবার সকালে জলখাবার খাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হত। যদি একবার আমাদের ইচ্ছা জাগ্রত হত, তক্ষুনি আমরা চারজন সাহিত্যিক তীর্থযাত্রায় সামিল হতাম, না মানতাম কোনো বাধা, না থাকত কোনো আত্মসংযম। আর তা শুরু হত ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ রেস্তোরাঁয় এলাকার কারিগর ও একটা গাড়ি সারানোর গ্যারেজের মিস্ত্রীদের নিয়ে। তাছাড়াও যোগ দিতেন কিছু বিপথগামী সরকারী অফিসার ও অন্যান্য কয়েকজন যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম বেপরোয়া ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত মানুষটি হলেন একজন চোর। তিনি বাড়ি বাড়ি চুরি করতেন। মধ্যরাতের একটু আগে হাজির হতেন তাঁর কাজের ইউনিফর্ম পরে – চোঙা প্যান্ট, টেনিস খেলার জুতো, বেসবল টুপি ও একটা থলে ভর্তি কয়েকটা হালকা যন্ত্রপাতি। একজন তার বাড়িতে এই চোরকে চুরি করতে দেখে কোনোমতে একটা ফটো তুলে নিয়েছিল ও সেই ফটো কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল যদি কেউ তাঁকে চিনতে পারে। এর পরিবর্তে সেই লোকটা একটাই জিনিষ লাভ করেছিল আর তা হল গরীব চোরদের সঙ্গে এরকম নোংড়া খেলার বিরুদ্ধে ক্রোধাণ্বিত পাঠকদের অসংখ্য চিঠি।

সেই চোরটির খুবই গভীর সাহিত্যবোধ ছিল। শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কথাবার্তার প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনতেন। তিনি গোপনে প্রেমের কবিতাও লিখতেন। অবশ্য সেকথা শুধু আমরাই জানতাম। কেননা আমরা উপস্থিত না থাকলে অন্যদের সামনে সেকথা তিনি স্রেফ অস্বীকার করে যেতেন। সাধারণত মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি চুরি করতে যেতেন বড়লোক পাড়ায়। যেন মনে হত এটা তাঁর একটা স্বাভাবিক পেশা। তিন-চার ঘন্টা বাদে যখন ফিরতেন তাঁর সেদিনের রোজগার থেকে দু’-চারটে ছোটখাটো সস্তার জিনিষ আমাদের উপহার দিয়ে বলতেন ‘তোমার প্রেমিকার জন্য।’ প্রেমিকা আদৌ আছে কিনা সেকথা জিজ্ঞাসাও করতেন না। কোনো বই যদি তাঁর নজড় কাড়ত সেটাও চুরি করে আনতেন আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য এবং বইটা সত্যিই ভালো হলে আমরা তা দিয়ে দিতাম মেরিয়া দেলমারের রাজ্য-গ্রন্থাগারে।

সেই সব শ্রীমতী যাঁরা ভোর পাঁচটার সময় প্রার্থণা সেরে বেরোলে আমাদের সঙ্গে দেখা হত, তাঁদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে খুবই বদনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তার কারণ ছিল আমাদের এই বেপরোয়া ভবঘুরে জীবন। সকালবেলা আমাদের দেখতে পেলে তাঁরা অন্য ফুটপাথ দিয়ে চলে যেতেন যাতে ভোরের মদ্যপদের সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু সত্যিটা হল সেই মাতালদের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও সৃজনশীল আর কেউ ছিল না। এই কথাটা সেই সময়ে যদি কেউ একজন মাত্র বুঝতে পেরেছিল তবে সে হলাম আমি। সেই কারণে বেশ্যাপল্লীতে বসে তাঁরা যখন জন দোস পাসোসের বই বা দেপোর্তিভো জুনিয়রের গোল না করতে পারা নিয়ে হৈ-হল্লা করতেন তাদের সঙ্গে আমিও যোগ দিতাম। আর সেটা এতই বেশি হত যে সেই রসিক বারাঙ্গনাদের একজন এই বিনামূল্যের হুল্লোড়ে বিরক্ত হয়ে একদিন আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন প্রচন্ড রেগে গিয়ে আমাদের বললেনঃ

- ‘আপনারা যতটা চেঁচান ততটা যদি লাগাতেন তাহলে আমরা সোনা দিয়ে স্নান করতে পারতাম!’

অনেক সময়েই একটা বেশ্যাপল্লীতে আমাদের ঘুম ভাঙত যার কোনো নাম ছিল না। সেই এলাকাতে বহু বছর বাস করেছিলেন ওরলান্দো রিবেরা ফিগুরিতা আর এঁকেছিলেন যুগান্তকারী এক ম্যুরাল। তাঁর তুল্য উন্মাদ আমি আর কাউকে দেখিনি – সেই পাগলপারা দুটো চোখ, ছাগলের মতো দাড়ি আর অনাথ মানুষের মতো অনুকম্পা। প্রাথমিক স্কুলে যখন পড়তেন তখন থেকেই তাঁকে এই ধারণা পেয়ে বসেছিল যে তিনি কিউবার মানুষ এবং শেষ পর্যন্ত একজন প্রকৃত কিউবানের চেয়েও বেশি উন্নত কিউবান হয়ে উঠেছিলেন। কথা বলতেন, খেতেন, ছবি আঁকতেন, পোশাক পরতেন, প্রেম করতেন, নাচতেন, সবকিছু করতেন একজন কিউবার মানুষের মতো এবং সেভাবেই শেষ পর্যন্ত মারা যান, অথচ কোনোদিনই তিনি কিউবায় যাননি।

তিনি ঘুমোতেন না। ভোরবেলায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তিনি উপরের পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে নামতেন, ম্যুরালের চেয়েও বেশি রঙ নিজের গায়ে মেখে ও গাঁজার ধুমকিতে মাম্বিদের[১] ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে। আলফোনসো আর আমি প্রবন্ধ ও গল্প তাঁর কাছে নিয়ে আসতাম অলঙ্করণের জন্য। লেখার বিষয় তাঁকে মুখে মুখে বলে দিতে হত, কারণ পড়ে বুঝবার মতো ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। তিনি ছবি আঁকতেন অত্যন্ত দ্রুত, মুহূর্তের মধ্যে, ব্যঙ্গচিত্রের ধরণে এবং একমাত্র সেই ছবিতেই তাঁর আস্থা ছিল। সেই ছবিগুলোর প্রায় সবকটাই তিনি পছন্দ করতেন। তবে হেরমান বার্গাস মজা করে বলতেন যে যেগুলো ওঁর ভালো লাগত না সেগুলোই বেশি ভালো হত।

এই রকমই ছিল বাররানকিয়া – যে শহরের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। বিশেষত ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। তখন দখিনা বাতাস এসে ভরিয়ে দিত রাতের ঝোড়ো হাওয়ার সেই দুঃসহ দিনগুলো, যে ঝড় বয়ে যেত বাড়ির উঠোনের উপর দিয়ে আর মুরগীদের উড়িয়ে নিয়ে যেত। সেই সময় শুধু জেগে থাকত ঘন্টায় ভাড়া দেওয়ার হোটেল আর বন্দরের আশেপাশে থাকা নাবিকদের শুঁড়িখানা। আর কিছু রাতচরা ছোট্ট ছোট্ট পাখি সারা রাত ধরে অপেক্ষা করত নদী পেরিয়ে আসা সেই সব খরিদ্দারের যাদের আগমন চিরকালই অনিশ্চিত। বুলেভার্ডে দাঁড়িয়ে একটা ব্রাস ব্যান্ড নির্জীব সুর বাজিয়ে যেত। কিন্তু বোলিবার এভিনিউয়ের রাস্তার পাশে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে তার চালকরা এমন চিৎকার করে ফুটবল নিয়ে কথা বলত যে ওই সুর কেউ শুনতেই পেত না। যাওয়ার জন্য একটাই জায়গা ছিল – রোমা কাফে। সেখানে প্রচুর স্পেনীয় উদ্বাস্তু জড়ো হত আর দোকানটা কখনো বন্ধ হত না। তার কারণটা খুবই সহজ, দোকানটার কোনো দরজা ছিল না। এমনকি তার ছাদও ছিল না। অথচ শহরটা বিখ্যাত ছিল পবিত্র ঝড়-বৃষ্টির জন্য। কিন্তু কেউ কখনো শোনেনি যে বৃষ্টির জন্য কোনো খরিদ্দার স্প্যানিশ ওমলেট[২] ফেলে রেখে উঠে গেছে বা কিছু না কিনে চলে গেছে। এটা ছিল খোলা আকাশের নিচে একটুকরো শান্তির আশ্রয়। সেখানে ছিল ফুলে ছাওয়া বাবলা গাছের পাতার ঘনাচ্ছাদনের নিচে রঙ করা ছোট ছোট গোল টেবিল ও লোহার চেয়ার। এগারোটার সময়, যখন ‘এল এরালদো’ ও ‘লা প্রেন্সা’ খবরের কাগজ ছাপতে যেত, রাতের সম্পাদকরা সেখানে খেতে আসতেন। স্পেনীয় উদ্বাস্তুরা সেখানে আসতেন সকাল সাতটার পর। তার আগে বাড়িতে শুনে নিতেন হুয়ান হোসে পেরেস দোমেনেচের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ নিয়ে ধারাবিবরণী যা তিনি হেরে যাওয়ার বারো বছর পরেও সমানে বলে যেতেন। এক দুর্ভাগ্যের রাতে গুয়াখিরা থেকে ফেরার পথে সেখানে হাজির হলেন লেখক এদুয়ার্দো সালামেয়া। তারপর রিভালবার বের করে নিজের বুকে গুলি করলেন। অবশ্য বিপজ্জনক কিছু ঘটল না। সেই টেবিলটা তারপর ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল। বেয়ারারা ট্যুরিস্টদের টেবিলটা দেখাত, কিন্তু তাতে বসার অনুমতি ছিল না। অনেক বছর পরে সালামেয়া তাঁর দুঃসাহসিক কাজের স্মৃতিকথা প্রকাশ করলেন, নাম দিলেন – ‘নিজের সঙ্গে চার বছর’ – একটি উপন্যাস যা আমাদের প্রজন্মের সামনে সন্দেহাতীত দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

আমাদের দলের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেশি সহায়সম্বলহীন। অনেক সময় রোমা কাফেতেই থেকে যেতাম। একটা নির্জন কোনায় বসে লিখে যেতাম সেই সকাল হওয়া পর্যন্ত। আমার দুটো কাজের দুটো আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্য ছিল – খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রোজগার ভীষণ কম। সেই কোনে বসে কাজ করতে করতে আচম্বিতে দেখতাম ভোর হয়ে গেছে। সারা রাত কঠোরভাবে পড়াশুনো করার পর যখন খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারতাম না খেতাম একটা ঘন গরম চকোলেট ও ভালো স্প্যানিশ শুয়োরের মাংসের স্যান্ডউইচ। তারপর সূর্যের প্রথম আলোয় বোলিবার এভিনিউয়ে ফুলে ছাওয়া মাতাররাতোন গাছেদের নিচে পায়চারি করতাম। এখানে আসার পর প্রথম দিনগুলোয় সম্পাদকীয় দপ্তরে বসে অনেক রাত অবধি লিখতাম। তারপর অফিসের ফাঁকা ঘরে কিংবা নিউজপ্রিন্টের রোল বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়তাম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমি বাধ্য হলাম আরেকটু কম প্রথাবহির্ভূত একটা থাকার জায়গা খুঁজে নিতে।

এই সমস্যার সমাধান, যেমন ভবিষ্যতেও বহুবার হয়েছে, করে দিল বোলিবার এভিনিউয়ের অসম্ভব ভালো সব ট্যাক্সি চালকরা। ব্যবস্থাটা হল ক্যাথিড্রাল থেকে একটা ব্লক পরে একটা সস্তার হোটেলে, যেখানে দেড় পেসো[৩] দিয়ে একা বা সঙ্গিনীসহ রাত কাটানো যেত। হোটেলের বাড়িটা ছিল খুব পুরোন, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তা ছিল সেই সব বিষন্ন বেশ্যাদের সৌজন্যে যারা সন্ধ্যে ছ’টা থেকে বোলিবার এভিনিউতে জাঁকিয়ে বসত আর শকুনের নজড় নিয়ে অপেক্ষা করত বিপথগামী ভালোবাসার জন্য। হোটেলের দারোয়ানের নাম ছিল লাসিদেস। তাঁর একটা চোখ কাচের, তায় আবার ট্যারা। এত লাজুক ছিলেন যে কথা বলতে গিয়ে তোতলাতেন। এখনো তাঁকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এই কৃতজ্ঞতার শুরু সেই প্রথম রাতে সেখানে পৌঁছনোর পর থেকে। তিনি কাউন্টারের উল্টোদিকের ড্রয়ারে দেড় পেসো ছুঁড়ে দিলেন। ড্রয়ারটা ততক্ষণে সন্ধ্যের রোজগারের দোমড়ানো-মোচড়ানো টাকা আর খুচরো পয়সায় ভর্তি হয়ে গেছে। তারপর আমাকে ছ’ নম্বর ঘরের চাবিটা দিলেন।

সেই ঘরটার মতো শান্ত জায়গায় আমি আর কখনো থাকিনি। বড় জোর কানে আসত চাপা পদশব্দ, অবোধ্য কিছু গুঞ্জন ধ্বনি আর মাঝে মাঝেই জং ধরা স্প্রিংয়ের বেদনামথিত আওয়াজ। না কোনো ফিসফিসানি, না কোনো দীর্ঘশ্বাস – কিছু না। একমাত্র সমস্যা ছিল গনগনে আঁচের মতো অসহনীয় গরম, কারণ ঘরের জানলাটা কাঠের বাটাম দিয়ে বন্ধ করা ছিল। তবুও প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো করে পড়তে পারলাম। পড়লাম উইলিয়াম আইরিশ, প্রায় ভোর হওয়া পর্যন্ত।

হোটেলের বাড়িটা ছিল এক প্রাক্তন জাহাজ মালিকের প্রাসাদ। ভেতরের একটা উঠোন ঘিরে ছিল কয়েকটা থাম, তার উপরে স্ফটিকের মতো নরম সাদা পাথরের ছাদ ও কার্নিশের নিচের অংশে জমকালো কারুকার্য। আর পুরোটা ঢাকা ছিল ছবি দেওয়া রঙিন কাচে যার মধ্যে দিয়ে আলোর উজ্জ্বল দ্যুতি গ্রিনহাউসের মতো প্রতিভাত হত। বাড়ির নিচের তলায় ছিল শহরের নোটারি অফিস। মূল বাড়িটার তিনটি তলার প্রতিটিতে ছিল ছটি করে বিরাট বড় বড় শোবার ঘর। সেগুলোকেই ছোট ছোট খুপরিতে পরিণত করা হয়েছিল, ঠিক আমারটার মতো, যেখানে রাতচরারা তাদের ফসল বুনত। সেই আনন্দময় অশ্লীল কাজকর্মের হোটেলের একদা নাম ছিল নিউ ইয়র্ক হোটেল। অনেক পরে আলফোনসো ফুয়েনমাইয়োর তার নাম দিয়েছিলেন ‘গগনচুম্বী’। সেই সময় ‘এম্পায়ার স্টেট’-এর ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যারা আত্মহত্যা করছিল তাদের স্মরণ করে তিনি এই নাম দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাদের জীবন আবর্তীত হত মুন্দো বইয়ের দোকানকে কেন্দ্র করে, দুপুর বারোটা আর সন্ধ্যে ছ’টার সময় সান ব্লাস স্ট্রিটের ব্যস্ততম অংশে। দোকানের মালিক দোন হোর্হে রোন্দোনকে তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু হেরমান বার্গাস এই দোকান খোলার বুদ্ধি দিয়েছিলেন। খুব শীঘ্রই দোকানটা সাংবাদিক, লেখক ও অল্প বয়সী রাজনীতিকদের আড্ডা দেওয়ার জায়গায় পরিণত হয়। রোন্দোনের ব্যবসা বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু দ্রুতই তা শিখে নিলেন এবং উৎসাহ ও উদারতার জন্য অচিরেই তিনি একজন অবিস্মরণীয় পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। কি বই কেনা হবে সে ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন হেরমান, আলবারো ও আলফোনসো। বিশেষ করে বুয়েনোস আইরেসের নতুন বইগুলো। সেখানে প্রকাশকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সারা বিশ্বের নতুন বইয়ের অনুবাদ, প্রকাশ ও গণবন্টনের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদের সৌজন্যেই আমদের হাতে এমন সব বই এসেছিল যা অন্য কোনোভাবে সেই শহরে পৌঁছতে পারত না। তাঁরাই পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এইভাবে বাররানকিয়াকে আবার পাঠচক্রের পীঠস্থানে পরিণত করলেন। অনেক বছর আগে বাররানকিয়ার এই সুনাম ছিল, কিন্তু দোন রামোনের ঐতিহাসিক বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তা হারিয়ে গিয়েছিল।

শহরে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি যখন এই বন্ধুদের দলে যোগ দিই তখন তাঁরা আর্হেন্তিনার প্রকাশকদের ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের জন্য এমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত যেন মনে হত স্বর্গ থেকে কোনো দূত নেমে আসবে। তাঁদের দৌলতেই আমরা হোর্হে লুইস বোর্হেস, হুলিও কোর্তাসার, ফেলিসবের্তো এরনান্দেসের প্রথম দিকের ভক্ত হয়ে উঠলাম। এঁদের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটেন ও উত্তর আমেরিকার ঔপন্যাসিকরা যাঁদের খুব ভালো অনুবাদ করতেন ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর অনুবাদকের দল। তাছাড়াও দু’-দুটো যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া স্পেনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রথম আশাপ্রদ বার্তা নিয়ে এসেছিলো আর্তুরো বারেয়ার ‘এক বিপ্লবীর নির্মাণ’। যে সব ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন গিয়েরমো দাভালোস। তিনি খুব সময়নিষ্ঠ ছিলেন আর তাঁর চরিত্রের একটা খুব ভালো দিক হল তিনি আমাদের নিশিবিহারের অংশী হতেন ও ব্যবসার কাজ শেষ হয়ে গেলে তাঁর নিজের নমুনার বইগুলো আমাদের উপহার দিয়ে যেতেন।

আমাদের দলের আর সকলের বাড়ি ছিল শহরের কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে। তাই নির্দিষ্ট কোনো কাজ না থাকলে তাঁরা কেউই রোমা কাফেতে রাতে থাকতেন না। বিপরীতে আমার ওই ‘বাড়ি’-টাই ছিল না। সকালবেলা আমি ‘এল এরালদো’-র শান্তিপূর্ণ অফিসে বসে চুপচাপ লিখতাম। তারপর দুপুরের খাবার খেতাম যখন, যেখানে, যেমনভাবে পারতাম। তবে সবসময়েই দলের কোনো না কোনো বন্ধু বা আগ্রহী রাজনীতিবিদের টেবিলে, তাঁদের নিমন্ত্রিত হিসেবে। সন্ধ্যেবেলা লিখতাম আমার দৈনিক কলাম ‘জিরাফ’ ও অন্যান্য বিভিন্ন লেখা। দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যে ছ’টায় একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যেতাম মুন্দো বইয়ের দোকানে। অনেক বছর যাবৎ আমরা দুপুরের খাবারের আগে বিয়ার বা অন্য পানীয় খেয়েছি কলোম্বিয়া কাফেতে। পরে তা বদলে চলে যায় হাপি কাফেতে, কারণ সান ব্লাস স্ট্রিটের উপর এই কাফেটা ছিল অনেক বেশি খোলামেলা ও উদ্যমে পূর্ণ। সেখানেই অফিস বা ব্যবসার কাজে দেখা করতে আসা লোকজনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হত। সাক্ষাৎকারও নিতাম সেখানেই। আর নিজেদের দেখা করার জন্যও সেটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা।

টীকাঃ

১। মাম্বিঃ কিউবার গেরিলা যোদ্ধা যাঁরা স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

২। স্প্যানিশ ওমলেটঃ বা Tortilla de papas বা Tortilla de Patatas আলু, পিঁয়াজ ও ডিম দিয়ে তৈরি একটি সহজ স্পেনীয় রান্না।

৩। পেসোঃ লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশের মুদ্রা, যেমন কলোম্বিয়া, আর্হেন্তিনা, চিলে, কুবা ইত্যাদি।