বঙ্কিম উপন্যাসের আদিপর্ব : দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনীর রোমান্সের জগৎ

- 07 July, 2024

- লেখক: সৌভিক ঘোষাল

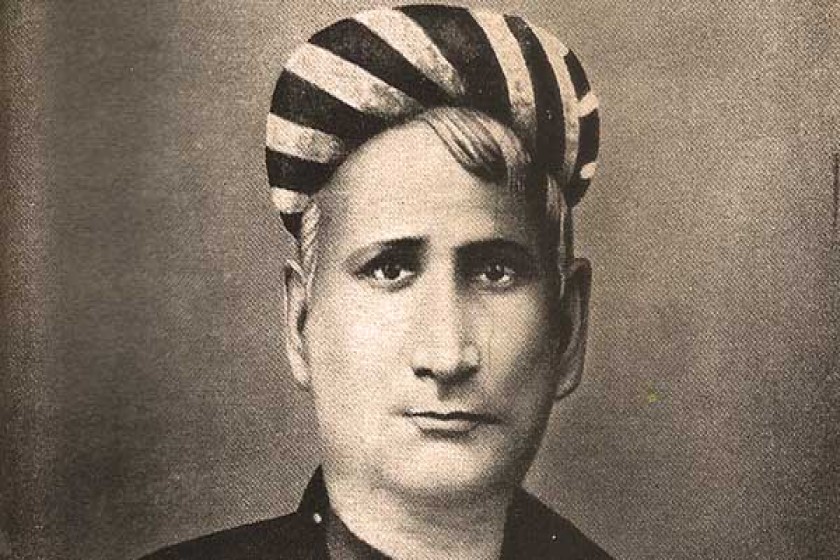

বাংলা উপন্যাসের যথার্থ সূচনা ও সিদ্ধি যে বঙ্কিমের হাত ধরেই ঘটে, সে বিষয়টি নিয়ে প্রায় সকলেই একমত। সাল তারিখের বিচারে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের কয়েক বছর আগেই যদিও লেখা হয়ে গিয়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’, তবুও সেটা একক বিচ্ছিন্নতা নিয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন কবিতায়, তেমনি প্যারীচাঁদও আখ্যানের জগতে এমন নতুন কিছু নিয়ে এসেছিলেন, যা এর আগে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত বা প্যারীচাঁদ এই অর্থে নতুনের বার্তাবাহী, কিন্তু সেই নতুন বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনও ধারার সৃষ্টি করতে পারল না, কোনও বিশিষ্ট নান্দনিকতাতেও উত্তীর্ণ হতে পারল না। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন কাব্যে বা বঙ্কিম নভেলে যে ধারার জন্ম দিলেন তা শুধু নান্দনিকবিচারেই যে অনন্য ছিল তা নয়, তারা যে পথটা তৈরি করে দিলেন, সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালে কবিতা ও আখ্যানকে হাঁটতে হয়েছে। মাইকেলের মহাকাব্য আখ্যানকাব্যের নতুন ভুবন যদিও হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের পর আবারো বিহারীলাল এবং মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাঁক নিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের তৈরি করা উপন্যাসের আদলটি দেড়শো বছর পেরিয়ে এখনো সজীব।

বঙ্কিম খুব বেশি উপন্যাস লেখেন নি, কিন্তু যা লিখেছেন তাতে বিষয়বৈচিত্র্য শুধু নয়, রয়েছে গোত্র বৈচিত্র্যও। রাজসিংহের মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনি যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন আনন্দমঠ এর মতো পলিটিক্যাল নভেল। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো সামাজিক উপন্যাসের পাশেই রয়েছে রজনীর মতো মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান। শিল্পসার্থকতার প্রশ্নে তেমন সফল না হলেও সীতারাম এ রয়েছে তত্ত্বধর্মী উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। আর বঙ্কিমের আখ্যান সাহিত্যের সূচনা নভেলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো রোমান্স ত্রয়ী – দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনীর মধ্যে দিয়ে। আমাদের এই লেখাটি এই রোমান্স ত্রয়ীকে নিয়েই।

১

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী মূলত একটি প্রেমের কাহিনী। তার নায়ক জগৎসিংহ। নায়িকা তিলোত্তমা আর আয়েষা। জগৎসিংহকে ভালোবেসেছিল তিলোত্তমা আর আয়েষা দুজনেই। শেষপর্যন্ত ঘটনার নানা ঘনঘটা পেরিয়ে কীভাবে একসময় প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠা জগৎসিংহ আর তিলোত্তমা দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, সেটাই এই উপন্যাসের মূল কাহিনী। এর পাশেই তিরতির করে বয়ে চলেছে আর এক হৃদয়দ্রাবী প্রেমের আখ্যান, যে প্রেম শেষপর্যন্ত পরিণতি পেল না, কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে রইলো তার নিজস্ব মাধুর্যে। সেই প্রেম আয়েষার। জগৎসিংহ যখন তাঁর পিতা কতলু খাঁর কারাগারে বন্দী, তখন আহত জগৎসিংহকে প্রাণঘাতী আঘাত থেকে শুশ্রুষা করে সে জীবনে আবার ফিরিয়ে এনেছিল। এই পর্বেই নিজ মনকে সে মানসিংহপুত্রের কাছে গোপনে সমর্পণ করে। কারো কাছে এই প্রেমকে প্রকাশ করবে না বলে আয়েষা দৃঢ়চিত্ত ছিল। কিন্তু কারাগারে জগৎসিংহর সঙ্গে তাকে এক একাকী নিশীথরাতে কথা বলতে দেখে ওসমান খাঁ যখন ব্যঙ্গোক্তি করে, তখন আয়েষা সমস্ত দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করে ঘোষণা করে “এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।” দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের এক নাটকীয় মুহূর্তে উচ্চারিত জগৎসিংহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আয়েষার এই সংলাপটি শুধু বঙ্কিম রচনাবলীর মধ্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম বিখ্যাত এক উক্তি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

জগৎসিংহ চরিত্রটিকে বঙ্কিম অতি যত্নে নির্মাণ করেছেন সন্দেহ নেই। বীরত্ব, সাহস, যুদ্ধকৌশল, উপস্থিত বুদ্ধি, ন্যায়ধর্ম, হৃদয়বত্তা সহ নানা গুণের আকর হয়ে উঠেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু এই উপন্যাসের মূল আকর্ষণ তার তিন নারী – আয়েষা, তিলোত্তমা ও বিমলা। বঙ্কিম এই নারীদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রত্যেকের বয়স সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন পাঠককে। তিলোত্তমা ষোড়শী কিশোরী। আয়েষা বাইশ বছরের তরুণী আর বিমলা পঁয়ত্রিশ বছরের যুবতী। তিনজনেই রূপবতী। তবে প্রত্যেকের রূপ আর প্রকৃতি আলাদা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আয়েষার সঙ্গে বঙ্কিম যখন পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তখন আয়েষার রূপ ও তার প্রকৃতির কথা বলছেন বিস্তারিতভাবে। সেই সঙ্গেই প্রতিতুলনায় এসেছে পাঠকের পূর্বপরিচিত কিশোরী তিলোত্তমা ও যুবতী বিমলার কথা। বঙ্কিমের সেই বিবরণের দিকে তাকানো যাক -

“আয়েষার বয়:ক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দু:সাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য সে রীতির নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, “রূপের আলো” কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকিবেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে “দশ দিক আলো” করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ “ঘর আলো” করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুত: পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, “রূপের আলো” কাহাকে বলে? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু মিট্মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্যে চলে; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন – সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য হয় না; তত প্রখর নয়, এবং দূরনি:সৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম, তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সিঁথি কাটিয়া দিতে পারিতাম–তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ চঞ্চল, কোমল, চক্ষু:পল্লব লিখিতে পারিতাম; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরিপল্লব ও অধ:পল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম; যদি সে গর্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংশ, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কারখচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব?”

দুর্গেশনন্দিনীর কোনও তুলনা ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। এর আগে ভবানীচরণ থেকে হুতোম পর্যন্ত অনেকে যে নকশা লিখেছিলেন বা নভেল লেখার ভাবনা নিয়েই প্যারীচাঁদ যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন ‘আলালের ঘরের দুলাল’, সেখানে সমকালীন বাস্তবের অনেক ফটোগ্রাফিক বিবরণ ছিল, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ছিল, এপিসোডিক চেহারার মধ্যে থেকেই কিছু আখ্যানরসও দেখা দিত। কিন্তু বঙ্কিম যেভাবে আদি মধ্য অন্ত্য সমন্বিত এক নিটোল কাহিনী নিয়ে এলেন, যেভাবে কল্পলোকের দুনিয়ায় তাঁর আখ্যানকে নিয়ে গেলেন, যেভাবে চরিত্র পাত্রদের এক সজীব পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করলেন, যেভাবে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে পাঠককে মাতোয়ারা করে দিলেন, বর্ণনায় ভাষায় যে জাদু সৃষ্টি করলেন – তা একেবারেই অভিনব। এই কারণেই দুর্গেশনন্দিনী প্রথম নান্দনিক নভেল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরায়ত মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে।

দুর্গেশনন্দিনী সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় – একথা অনেকেই বলেছেন। বস্তুতপক্ষে রাজসিংহ ছাড়া আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিম আর লেখেন নি। লিখতে পারেন নি তা নয়, লিখতে চান নি। দুর্গেশনন্দিনীর মূল চরিত্র ও ঘটনাগুলি ইতিহাসের নির্দিষ্ট বাস্তবতা থেকে আহৃত নয় বলেই দুর্গেশনন্দিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমের এখানে এরকম কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না যে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের তথ্য তত্ত্বকে পাঠকের সামনে আনবেন। তিনি কেবল চেয়েছিলেন ষোড়শ শতকের মোগল পাঠান দ্বন্দ্বের ইতিহাসটিকে তাঁর এই রোমান্টিক আখ্যানের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করতে। সে কাজে তিনি সফল হয়েছেন। ইতিহাস যে এই উপন্যাসের মূল অন্তর্বস্তু নয়, এটা বোঝা যায় যখন ইতিহাস সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি বলার আগে তিনি পাঠককে জানিয়ে দেন, পাঠক চাইলে এই অংশটি পেরিয়ে যেতে পারেন।

“জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ে বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্তসম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য ভাল নহে।”

সম্ভবত দুর্গেশনন্দিনীর কোনও পাঠকই এই অংশটি পেরিয়ে যান নি, তবে কেউ ইতিহাসের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটটি না জানলেও দুর্গেশনন্দিনীর গল্পরস আস্বাদন অসম্ভব নয়। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিই এর চরিত্রপাত্রদের জীবন ও চিন্তাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই ইতিহাসপ্রসঙ্গ এই উপন্যাসের বাহ্যিক অলঙ্কারমাত্র নয়, নিজস্বতার অংশ।

ষোড়শ শতকের শেষভাগের আগে পর্যন্ত বাংলা পাঠান শাসকদের দ্বারাই শাসিত হচ্ছিল, দিল্লির মোগল শাসকেরা বাংলা জয় করতে পারেন নি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানসিংহ আসেন বাংলা জয় করতে। বিহার ও বাংলা মুঘল অধিকারে এলেও উড়িষ্যা পাঠান অধিকারেই থেকে যায়। উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী বাংলার অনেক অঞ্চলও পাঠানদের দখলে ছিল। পাঠান সম্রাট শের শাহের মৃত্যর পরেও উড়িষ্যা ও সীমান্ত সংলগ্ন বাংলার নানা অংশে মুঘল পাঠান দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। স্থানীয় ভূস্বামীদের দলভুক্ত করার জন্য মোগল ও পাঠান উভয়পক্ষই আগ্রহী ছিলেন। এমনই এক ভূস্বামী ছিলেন বীরেন্দ্রসিংহ, যার অধিকারে ছিল গড় মান্দারণ। মানসিংহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকলেও মুঘল পাঠান দ্বন্দ্বে তিনি মুঘলদের পক্ষে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। পাঠান অধিপতি কতলু খাঁর দূতকে ফিরিয়ে দেন। পাঠানরা ক্রোধান্বিত হয়ে গড় মান্দারণ দখল করে ও বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করে।

পাঠানদের গড় মান্দারণ দুর্গ দখলের সময় বিমলার কথায় জগৎসিংহ সেই দুর্গমধ্যে এসেছিলেন তিলোত্তমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে। তাঁদের পূর্বরাগ প্রেমে পূর্ণবিকশিত হবার আগেই তারা পাঠানদের হাতে বন্দী হন। বীরেন্দ্রসিংহকে কতলু খাঁ প্রাণদণ্ড দিলেও মানসিংহপুত্র জগৎসিংহকে বাঁচিয়ে রাখেন। আহত জগৎসিংহকে শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলা হয়। তারপর তাঁকে অনুরোধ করা হয় মুঘল পাঠান সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে মানসিংহ ও আকবরের কাছে যেতে। জগৎসিংহ প্রথমে অসম্মত হলেও পরে সম্মত হন। মুঘল পাঠান সন্ধি হয় কয়েকটি শর্তে। পাঠানরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে ও বাংলার অধিকৃত অঞ্চলগুলি মুঘলদের ছেড়ে দেয়। উড়িষ্যায় তারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখে, তবে মুঘলদের সার্বিক আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হয়। এই শান্তির আবহেই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন পাঠান সেনাপতি ওসমান ও নিহত পাঠান দলপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা।

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম পরিণতি পেলেও আয়েষার জগৎসিংহের প্রতি ভালোবাসা থেকে গেল তার মনের মণিকোঠাতেই। আর এই প্রেমের জন্যই সে সাড়া দিল না ওসমানের বারংবার আবেদন নিবেদনেও। তাকে দয়িত নয়, ভাইয়ের আসনেই বসিয়ে রাখতে চাইলো আয়েষা। একসময়ে আঙুলের আংটিতে রাখা বিষ পান করে জগৎসিংহের প্রতি অতৃপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলতে থাকা জীবনকে শেষ করে দেবার কথা ভেবেছিল য়ায়েষা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে জীবনের কঠিন পথে লগ্ন থাকার সিদ্ধান্তই নিল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল বিষভরা আংটিটি। দয়িতকে না পাওয়ার বেদনার রঙে আয়েষাকে রাঙিয়েছেন বঙ্কিম আর উপন্যাসের শেষে সেই পাঠকের সব সহানুভূতিটুকু নিজের দিকে টেনে নেয়। পাঠক অনুভব করে ওসমানের অতৃপ্ত বেদনাকেও। সেই বেদনা থেকেই সে কখনো আয়েষার উদ্দেশ্যে শ্লেষবাক্য বর্ষণ করে, আবার কখনো জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। কতলু খাঁর সেনাপতি হয়েও মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিয়ে সে যেভাবে জগৎসিংহ, বিমলা বা তিলোত্তমার পাশে দাঁড়িয়েছে, এমনকী বিমলার কারান্তরাল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছে – তা তাকে বিশিষ্ট করে তোলে।

বিমলা এই উপন্যাসের নায়িকা নয়, সে জায়গাটি তিলোত্তমা আর আয়েষার মত কিশোরী ও তরুণীর জন্যই বরাদ্দ রেখেছেন বঙ্কিম। তবে তিলোত্তমা নায়িকা হলেও এ উপন্যাসে তার প্রেমাসক্তা আবেগবিহ্বল একমত্রিক উপস্থাপণই আমরা মূলত লক্ষ করি। আয়েষার মতো সে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। বিমলার মতো সক্রিয়তা বা ঘটনাগতির ওপর নিয়ন্ত্রণও তার নেই।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিঃসন্দেহে বিমলা। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধ্যে দূতীর প্রথাসিদ্ধ ভূমিকাটুকু পালনমাত্র করলে বিমলা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত না। দূতীর ভূমিকা পালন করে এবং তাকে ছাপিয়ে সে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ঘটা নাটকীয় সব মুহূর্তের পরিকল্পনাকারী হয়ে ওঠে। এক দীর্ঘ চিঠিতে সে জগৎসিংহকে নিজের ও তিলোত্তমার বৃত্তান্ত জানায় এবং ঘটনাগতির মধ্যে থাকা চরিত্রপাত্রদের অনেকের জীবন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসে। নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশল দিয়ে সে যেভাবে বন্দীদশা থেকে তিলোত্তমার নির্গমনপথ রচনা করে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি চমকপ্রদ জন্মদিনের রাতে কতলু খাঁকে মদনজালে বশীভূত করে গোপন ছুরির আঘাতে অতর্কিতে হত্যা করে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার ঘটনাটি। একদিকে বীরেন্দ্রসিংহের প্রতি তাঁর প্রেমাসক্তা জীবনবৃত্তান্তের কথা পাঠক জানেন তার লেখা চিঠি থেকে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষত দেখেন তিলোত্তমাকে আগলে রাখা জননীসুলভ সত্তাটি। এই জননীপ্রতিম বিমলাই আবার কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কটাক্ষে হাস্যে অভিনয়ে লাস্যময়ী নারী হয়ে ওঠেন অনায়াসে। বিমলা চরিত্রের নানা পরতের কারণে পাঠকের কাছে তিনি বিশিষ্ট হয়ে থেকে যান।

‘রাজমোহন’স ওয়াইফ’ পর্বের ইংরাজীতে লেখার চেষ্টা থেকে সরে এসে দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার প্রথম পরীক্ষা দিলেন। বলাই বাহুল্য সেই পরীক্ষায় তিনি চূড়ান্ত সফল হলেন। এই সাফল্যের পেছনে তাঁর ওয়াল্টার স্কট পড়া ও সেখান থেকে প্রেরণা পাবার কথা অনেকে বলেছিলেন। বিশেষ করে বলা হয়েছিল স্কটের ‘আইভান হ্যো’র কথা। বঙ্কিম নিজে অবশ্য জানিয়েছিলেন দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি ‘আইভান হ্যো’ পড়েন নি। তবে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের অভিজ্ঞ পাঠক বঙ্কিম যে এই দুই সাহিত্যধারা থেকেই অনেক কিছু নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জগৎসিংহ ওসমানের অসির লড়াইতে ইউরোপীয়দের ডুয়েল লড়াইয়ের ছায়া দেখা যায়। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলার রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্য সাহিত্যের প্রভাব চোখে না পড়ার মতো নয়। তবে শেষপর্যন্ত যে সমস্ত উৎস ও প্রভাবেই বঙ্কিম সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে থাকুন না কেন, দুর্গেশনন্দিনী আদ্যন্ত মৌলিক সৃষ্টি। এর সাফল্যও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের নিজস্ব প্রতিভার স্বীকৃতি। অনেক মুন্সিয়ানার পরিচয় নিজের প্রথম বাংলা উপন্যাসেই দিয়েছেন বঙ্কিম। এসেছে এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যা পরবর্তীকালেও তাঁর উপন্যাস শিল্পের বিষয় হয়েছে। নারীরূপের বর্ণনাই হোক বা অতীত জীবনের কোনও গুপ্তরহস্যর উন্মোচন, সন্ন্যাসী মহাপুরুষের ভূমিকাই হোক বা স্বপ্নের সাহায্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিৎ বা মনোজগতের হদিশপ্রাপ্তি – কিছু প্যাটার্ন বঙ্কিম উপন্যাসে আমরা পুনরাবৃত্ত হতে দেখি, যার সূচনা হয়েছে দুর্গেশনন্দিনীতে। আবার এখানেই এমন কিছু দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল, যা থেকে উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিম শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী রচনাগুলিতে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। গজপতি বিদ্যাদিগগজ চরিত্র ও সংশ্লিষ্ট কাহিনীর মধ্যে দিয়ে কমিক রিলিফ তৈরির যে চেষ্টা বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে করেছিলেন, তা একেবারেই সফল হয় নি। বঙ্কিমও উপন্যাসের মধ্যে এ ধরনের কমিক রিলিফ আনার চেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর কোনও পুনরাবৃত্তি পরবর্তীকালে করেন নি।

২

কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা শিল্পসার্থকতার দিক থেকে এক অনন্য সৃষ্টি। দুর্গেশনন্দিনীতে আত্মপ্রকাশের সময়েই বঙ্কিম প্রতিভার নানা দিককে চিনে নিয়েছিলেন পাঠক, কিন্তু সেই সিদ্ধিকেও আরো অনেকদূর অতিক্রম করে কপালকুণ্ডলা প্রায় সর্বসুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কপালকুণ্ডলার অসামান্যতা রয়েছে তার গঠন, চরিত্রায়ন, কবিত্ব ও নাটকীয়তার মিশেল, ভাষারীতি সহ সামগ্রিক উপন্যাসকল্পনার মধ্যেই। কপালকুণ্ডলা কমবেশি এক বছরের কাহিনী। একদিকে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গল্প, অন্যদিকে মতিবিবি ওরফে লুৎফউন্নিসা, মেহেরউন্নিসা, যুবরাজ সেলিম ওরফে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আখ্যান এই সময়কালে পাশাপাশি এগিয়েছে। বঙ্কিম কখনো নায়িকা কপালকুণ্ডলার বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন আমাদের, কখনো সহনায়িকা মতিবিবির আখ্যানের দিকে নিয়ে গেছেন। দুই আখ্যানের সংযোগসূত্র নায়ক নবকুমার। একদিকে নায়কের সামাজিক পারিবারিক জীবন ও নায়িকার অরণ্যচারী অতীতের মেলবন্ধন, অন্যদিকে মোগল ইতিহাসের পট ও প্রেম, হিংসা, ক্ষমতার বিচিত্রগতি। কপালকুণ্ডলা বৃত্তান্তটি অপেক্ষাকৃত সরল। নায়ক নবকুমারের গঙ্গাসাগর ভ্রমণপর্বে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনমধ্যে কাপালিকের হাতে পড়া, বলির আগে কপালকুণ্ডলার সহায়তায় পলায়ন ও সেই সূত্রে পরস্পরের বিবাহ, এক বছরের দাম্পত্যে কপালকুণ্ডলার বনচরী সরলতা থেকে সমাজ সংস্কারের জটিলতার আংশিক শিক্ষার ঘটনাগুলি ঘটেছে। প্রসঙ্গসূত্রে এসেছে তার ননদ তথা নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরীর জীবনের কিছু কথাও। অন্যদিকে মতিবিবি বৃত্তান্তটি জটিলতর। মতিবিবির পূর্বনাম ছিল পদ্মাবতী। বালিকা বয়সে তার সাথে বিয়ে হয়েছিল নবকুমারের। সে তখন হিন্দু পরিবারের। একবার পথিমধ্যে তারা লুন্ঠনের স্বীকার হলেন, প্রাণ বাঁচাতে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হতে হল। হিন্দু সমাজে আর থাকতে না পেরে পদ্মাবতীর বাবা চলে এলেন আগ্রাতে। তাঁদের সকলের নাম ধাম বদলে গেল। পদ্মাবতী হলেন মতিবিবি। এছাড়াও তিনি পরিচিত ছিলেন লুৎফউন্নিসা নামে৷ আগ্রায় তখন আকবর আমলের শেষ প্রহর৷ যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে মতিবিবির প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠল। রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধিতে অসামান্যা মতিবিবি সেলিমের জীবন ও মুঘল ক্ষমতাবৃত্তে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। মতিবিবির বাবাও ছিলেন এক প্রভাবশালী মনসবদার। মতিবিবির অর্থ, প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক যোগাযোগ জনিত ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। আকবরের পর সেলিম বাদশাহ হবেন এবং তিনি হবেন তাঁর প্রধান মহিষী - এই ছিল মতিবিবির মনোবাসনা। সে বাসনা হয়ত পরিণতিও পেত, যদি না তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়াতেন তাঁরই বাল্যসখী মেহের উন্নিসা। মেহের উন্নিসাকে দেখা ইস্তক সেলিম বা জাহাঙ্গীর তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু সমস্যা ছিল মেহের উন্নিসা বিবাহিত। স্বামী শের আফগান বেঁচে থাকা অবধি স্বয়ং মুঘল সম্রাটও অন্যের পত্নীকে বিবাহ করতে পারেন না। মতিবিবি অবশ্য জানতেন আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ থেকে বাদশাহ হলে সেলিম ছলে বলে কৌশলে শের আফগানকে ঠিকই হত্যা করবেন। সেলিমের সঙ্গে নিজের সম্পর্কর গতিপ্রকৃতি বুঝে নেওয়ার জন্য মতিবিবি এক কৌশল নিয়েছিলেন। এক সেলিমের বদলে তারই পুত্র তথা আকবরের নাতিকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র। সেক্ষেত্রে সেলিম প্রভাবশালী মনসবদার শের আফগানকে হত্যা করে হয়ত মেহের উন্নিসাকে বিবাহ করতে পারবেন না। এই ষড়যন্ত্রের জাল বুনতেই তিনি আগ্রা থেকে উড়িষ্যা আসেন, অবশ্য ভিন্ন এক কারণ, যুদ্ধে আহত ভাইয়ের শুশ্রুষার মিথ্যাকে সামনে রেখে। কিন্তু উড়িষ্যায় থাকতে থাকতেই খবর পেয়ে যান তাঁদের ষড়যন্ত্রটি ব্যর্থ হয়েছে। আকবরের মৃত্যু হয়েছে ও জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সেলিম মুঘল সিংহাসনে বসেছেন। মতিবিবিদের ভাগ্যগুণে তাঁদের ষড়যন্ত্রটি অবশ্য গোপন থাকে ও মতিবিবির প্রতি সেলিমের পূর্ব প্রেম অটুট থাকে। মেহের উন্নিসাকে মহিষী করলেও মতিবিবিকে সেলিম দূরে ঠেলে দিতেন না হয়ত৷ মুঘল হারেমে অর্থ, প্রতিপত্তি ও অসীম ক্ষমতা নিয়েই তিনি থাকতে পারতেন। কিন্তু হয় বাদশাহের মহিষীই তিনি হবেন, নয় আগ্রার ক্ষমতাবৃত্ত ছেড়ে দূরে চলে যাবেন - এমনই ভেবেছিলেন মতিবিবি। তাঁর শুধু জানার দরকার ছিল মেহের উন্নিসার মনোভাবটি। উড়িষ্যা থেকে আগ্রা ফেরার পথে বর্ধমানে শের আফগানের বাড়িতে এসে বাল্যসখীর কাছ থেকে তার মনের হদিশটিও তিনি কৌশলে বুঝে নিলেন। দেখলেন সেলিম যেমন মেহের উন্নিসাতে মুগ্ধ, তেমনি মেহের উন্নিসাও সেলিমকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে। বুঝে নিলেন শের আফগানের মৃত্যু আর মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও মেহের উন্নিসার বিবাহ কেবল কিছু সময়ের অপেক্ষা। আগ্রাতে ফিরে মেহের উন্নিসা বৃত্তান্ত তিনি জানালেন নতুন সম্রাটকে আর বললেন এমত অবস্থায় তিনি আর আগ্রায় থাকতে চান না, অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হতে চান। জাহাঙ্গীর দু:খ পেলেও মতিবিবির দৃঢ়তা দেখে সম্মত হলেন। তাঁর মনও তখন মেহের উন্নিসার সংবাদ পেয়ে সেদিকেই ধাবিত। আগ্রার এই ঘটনাবৃত্তের মধ্যেই উড়িষ্যা থেকে বর্ধমান যাবার পথে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সদ্য বিবাহিত নবকুমারের দেখা হয়ে গিয়েছিল মতিবিবির। নবকুমার মতিবিবিকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু মতিবিবি পূর্বস্বামীকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলেন। ক্রমশ নবকুমারের স্ত্রী হয়েই বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার বাসনা মতিবিবির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি চলে এলেন নবকুমার কপালকুণ্ডলার বাড়ি সপ্তগ্রামের এক অট্টালিকাতে, আর বৈভবে তাকে এমনভাবে মুড়ে দিলেন যে তা সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। উপন্যাসের এই দ্বিতীয় পর্বে সকল চরিত্রপাত্র সমান্তরাল সম্পর্ক থেকে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি - উপন্যাসের নায়িকা ও সহনায়িকা আদ্যন্ত দুই বিপ্রতীপ ধরনের চরিত্র। পার্থক্য তাঁদের বেড়ে ওঠায়, মেলামেশায়, সামাজিক অবস্থানে, মন মানসিকতা দৃষ্টিকোণ তথা সার্বিক জীবনবোধে। কপালকুণ্ডলা নিতান্ত শৈশবে খ্রিস্টান দস্যু দ্বারা অপহৃতা হতে নির্জন সমুদ্রতটে নির্বাসিতা হয়েছিলেন। তন্ত্রসাধক কাপালিক আর পূজারী ব্রাহ্মণ অধিকারী ছাড়া কাউকেই তিনি তেমন কাছ থেকে দেখেন নি সারা জীবনে। অধিকারীর কাছে আসা ভক্তকুলের সঙ্গে ক্ষণিক দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকলেও মেলামেশা হয় নি। সমাজ সংসার সম্পর্কে কপালকুণ্ডলা একেবারেই অনভিজ্ঞা। বাস্তব সমাজ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এতটাই যে মতিবিবির দেওয়া মূল্যবান গয়নাগুলি তিনি অক্লেশে ভিক্ষুককে দিয়ে দেন ও সেই গয়নাসমূহ পেয়ে হতবাক বিহ্বল ভিক্ষুক কেউ কিছু টের পাবার আগেই সে মহার্ঘ্য নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলে তিনি এই ভেবে বিস্মিত হন - ভিক্ষুক দৌড়ে পালাল কেন? অধিকারী তাঁকে শিখিয়েছিলেন অচেনা যুবা পুরুষের সঙ্গ খারাপ। কেন তা কপালকুণ্ডলা বিশেষ বোঝেন নি তখন, নির্দেশ হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। বিবাহের এক বছর পর অবশ্যই তিনি সমাজ সংস্কারের কিছু কিছু বিধিনিয়ম জেনেছেন। অবিশ্বাসিনী স্ত্রী কাকে বলে তা তিনি বেশ কিছুটা জানেন তখন। বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে পরপুরুষের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ প্রস্তাবে দ্বিধান্বিতও হন। তবে সমাজ সংসারে বছর খানেক কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে মৌলিক কোনও বদল আনে নি। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথপোকথনকালে এর প্রমাণ স্পষ্ট। শ্যামাসুন্দরী আজন্ম সামাজিক বিধিবিধানে শিক্ষিত ও সেই অনুযায়ী তার সংস্কার ও জীবনবোধ গড়ে উঠেছে৷ তার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার ভাবনাচিন্তা মেলে না৷ কপালকুণ্ডলা লোকনিন্দার ভয়ে নিজের নির্দোষ কার্যকলাপ ও ইচ্ছাকে পরাধীন করতে প্রস্তুত নয়। তার স্পষ্ট ঘোষণা সে যদি জানত স্ত্রী লোকের বিবাহ আসলে দাসীত্ব, তাহলে সে কখনোই বিবাহ করত না। পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে সে তাকে পুরুষ জেনেই যেভাবে যে পরিস্থিতিতে নিভৃতে কথাবার্তা বলেছে, তা কোনও সংসার অভিজ্ঞা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কল্পনা করাও কঠিন। কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি উঠেছে সেটি হল বিবাহের একবছর পরেও সংবেদনশীল, পত্নীপ্রেমিক, রূপমুগ্ধ নবকুমার তার ওপর তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি কেন? কেন নিজ অন্ত:করণ ভালোভাবে অনুসন্ধান করেও সে সেখানে নবকুমারের ছায়ামাত্র পায় নি? এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এক কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, যার উত্তরসন্ধান বঙ্কিমকে এই উপন্যাস লেখার প্রেরণা দিয়েছিল বলে তাঁর জীবনীকার ও সমালোচকেরা আমাদের জানিয়েছেন। বঙ্কিম এক আলোচনায় নাকী এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন - আজন্ম বনচর কেউ কি বিবাহের পর সমাজ সংসারে সহজ হতে পারেন? কপালকুণ্ডলার পাঠক জানেন এর উত্তর বঙ্কিম কীভাবে ভেবেছেন। কেন এক বছরের দাম্পত্য ও যৌন জীবনের অভিজ্ঞতা কপালকুণ্ডলাকে বদলালো না? সোনার পুত্তুলি আসা নিয়ে পর্যন্ত কথাবার্তা হয়েছিল ননদ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে। নবকুমার নি:সন্দেহে উদারচিত্ত স্বামী ছিলেন। স্ত্রীকে তিনি চূড়ান্ত মুহূর্তেও একপেশেভাবে বিচার করেন নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। এও বোঝা যায় তিনি ছিলেন পত্নীপ্রেমিক। স্ত্রীকে কটুবাক্য বলতেন না। তাও কেন কপালকুণ্ডলার প্রতি স্বামী প্রেম জাগল না? যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের বাইরেই থেকে গেলেন তিনি? পাঠক সমালোচকেরা এই প্রশ্নের উত্তর নিজের অভিরুচি ও জীবনভাবনা থেকে যে যেভাবেই দিন, বঙ্কিম তার নিজ ভাবনার খুব বেশি সূত্র আমাদের এই প্রসঙ্গে দিয়ে যান নি, তা স্বীকার করতে হবে৷ আজীবন অরণ্যচারী সহজে সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিতা হতে পারবে না, অন্তত এক বছরে, এটা বঙ্কিমের ভাবনা - কিন্তু কোন যুক্তি পরম্পরায় তার বিশেষ হদিশ উপন্যাসে নেই। কপালকুণ্ডলা চরিত্রের এক বিশেষ দিক হল নিয়তির প্রতি অমোঘ বিশ্বাস। যে কারণে সে সমাজ অনভিজ্ঞা, সেই একই কারণে এই নিয়তি বিশ্বাস - জীবনের বিকাশ পর্বের বিশিষ্টতা। জ্ঞান বয়স থেকে বনচারিনী, সমাজ বিচ্ছিন্না কপালকুণ্ডলা কাছ থেকে দেখেছে কেবল তান্ত্রিক কাপালিক ও পুজা অর্চনাকারী অধিকারীকে। সাধনার দুই আলাদা ধরনের মধ্যেই আছে দেব ও নিয়তির প্রতি বিশ্বাস। তার বিবাহিত জীবন সুখের হবে কীনা তার জবাব সে দেবীর পায়ে প্রদত্ত ফুল স্থিত থাকছে না পড়ে যাচ্ছে - এর মধ্যে খোঁজে। প্রাপ্ত জবাবটিই আজীবন মনের মধ্যে অলঙ্ঘ বিধানের মতো স্থায়ী হয়ে থাকে। উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলা যদি নিয়তিকেই জীবনের সমস্ত কিছুর সার বলে মানে, তবে তার বিপরীতে আছে সহনায়িকা মতিবিবির বিপুল কর্মোদ্যোগ। নিজ অভিলাস সিদ্ধির জন্য সে কত বিস্তারিত পরিকল্পনা করতে পারে আর কত বিভিন্ন পথে সক্রিয় হতে পারে কাহিনি অংশের আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। সেই সক্রিয়তার প্রমাণ মেলে যখন দেখি অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে এক বছর ধরে মাইলের পর মাইল সে পাড়ি দিতে পারে, যুবরাজকে বাদশাহর সিংহাসন থেকে দূরে রাখার পরিকল্পনায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, বাল্য বান্ধবীর মনোবাসনা জানার জন্য প্রবল কৌশলী হতে পারে। মুঘল বাদশাহের মহিষী হবার শ্রেষ্ঠতম বাসনাটি ধূলন্ঠিত হবার পরেও অবসাদ তাকে গ্রাস করে না। আবার অভীষ্ট বদলে যাবার পর নতুন অভীষ্টকে পূরণ করতেও সে কম সক্রিয় নয়। আগ্রা থেকে লোকলস্কর সহ সপ্তগ্রামে চলে আসা, নবকুমারকে দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে মনোবাসনা জানানো, কাপালিকের সঙ্গে পরিকল্পনা - মতিবিবির জীবনে সক্রিয়তার কোনও বিরাম নেই। পূর্বস্বামীর প্রতি প্রেম তাকে বিবশ করেছে কিন্তু অবশ করে নি। সেই প্রেমকে নতুন এক দাম্পত্যে রূপ দিতে তার উদ্যোগই এই উপন্যাসের চূড়ান্ত পর্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কপালকুণ্ডলা শেষপর্যন্ত এক ট্রাজেডি, যেখানে কোনও চরিত্রর মনোবাঞ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি। শ্যামাসুন্দরী স্বামীপ্রেম ফিরে পায় নি। নবকুমার কপালকুণ্ডলার কাছ থেকে পায় নি স্ত্রীর প্রেম। কপালকুণ্ডলাকে সাংসারিক জীবন সুখী করতে পারে নি, তাঁর আরণ্যক মনোবৃত্তিই প্রবলতর থেকেছে। দাম্পত্য তার কাছে জীবন যৌবনের সার্থকতা হিসেবে আসে নি, বন্ধন হিসেবেই দেখা দিয়েছে। মতিবিবির প্রবল সক্রিয়তা সত্ত্বেও তার কোনও অভীষ্টই শেষমেষ পূর্ণ হয় নি। দিল্লির বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষীও সে হতে পারে নি, পরিণতি পায় নি পূর্ব স্বামী নবকুমারের প্রতি নবজাগ্রত প্রেম ও সংসার ইচ্ছা। কাপালিকের অসমাপ্ত কাজটিও তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করতে পারলেন না, শারীরিকভাবে পঙ্গু ও বলহীন ও মানসিকভাবে দেবীর কাছে অপরাধীই তাঁকে থেকে যেতে হবে বাকী জীবন। নবকুমার কপালকুণ্ডলা মতিবিবি - প্রধান চরিত্র পাত্রদের জীবন ট্রাজেডিতে একদিকে রয়েছে গ্রীক নেমেসিসের বৈশিষ্ট্য, যেখানে অদৃষ্টই চরিত্র পাত্রদের করুণ পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যদিকে রয়েছে শেক্সপীয়রীয় ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি - যেখানে চরিত্রদের কার্যকলাপ ট্রাজেডিকে ঘনীভূত করে তোলে। কপালকুণ্ডলা বৃত্তান্তে যদি গ্রীক ট্রাজেডির প্রাধান্য থাকে, তো মতিবিবির মধ্যে রয়েছে শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়িকা ও সহনায়িকা কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি এত উজ্জ্বল যে নবকুমারকে কখনো কখনো আমাদের তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসের একেবারে শুরুতে, যখনও নায়িকারা আখ্যানে পদার্পণ করেন নি, নবকুমারের এক উজ্জ্বল রূপ আমরা দেখেছি। সেই নবকুমার উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন, সাহসী ও পরোপকারী। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে কাহিনিকে স্থাপণ করলেও নবকুমারকে যেন বঙ্কিমের সমকালীন এক উনিশ শতকীয় যুবক বলেই মনে হয়। ধর্মভাবনার বশে নয়, নেহাৎ প্রকৃতির শোভা দেখার তাগিদেই সে গঙ্গাসাগরে এসেছে। সহযাত্রীকে বলেছে তীর্থযাত্রার পুণ্যফল যথার্থভাবে সংসার প্রতিপালনেও মিলতে পারে। বরং সাংসারিক কর্তব্যকর্ম পালনই তার অধিক দায়িত্ব। পরিবার ও সম্পদ অরক্ষিত রেখে তীর্থযাত্রায় আসাটাই বরং তার অনুচিত হয়েছে। এই মনোভাব উনিশ শতকীয় ইউটিলেটেরিয়ান দর্শনের কাছাকাছি। উপন্যাসের পরবর্তীপর্বে প্রকৃতি প্রেমিক নবকুমার দাম্পত্য সংসর্গে প্রেমিক নবকুমারেও রূপান্তরিত হয়েছে। স্ত্রীকে সে অধিকারের জায়গা থেকে দেখে না, ভালোবাসা ও সমানাধিকারের জায়গা থেকে দেখে। সেভাবেই সংসারে ও জীবনে তাকে মর্যাদা দেয়। পুরুষ চরিত্র কল্পনার এই দিকটি উনিশ শতকের বঙ্গ সমাজের নিরিখেও যথেষ্ট প্রগতিশীল, ব্যতিক্রমী বলে স্বীকার করতে হয়। পূর্বকালে স্ত্রীরা সহমরণে যেতেন, যা ছিল ধর্ম, প্রথা ও পুরুষতান্ত্রিকতার নির্মমতম দৃষ্টান্ত। কপালকুণ্ডলা নদীর পাড় ভেঙে জলে পড়ে যাওয়ায় তাকে বাঁচাতে নবকুমারের জলে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে যাওয়া এক বিপরীত উদাহরণ, এক ভিন্ন ও উন্নত অর্থে সহমরণ। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গঠন সুষমা ও চরিত্র নির্মাণের অসামান্যতা এর শিল্পসার্থকতার দুটি প্রধান বিষয়। সেই সঙ্গে এর ভাষা এবং কবিত্ব ও নাটকীয়তার উপযুক্ত মেলবন্ধন যে একে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমী নাটকের বিশেষত শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির টানটান উত্তেজনা কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে আমরা খুঁজে পাই। সেইসঙ্গে এর ভাষায় পাই সংস্কৃত সাহিত্যিকদের বর্ণনার ওজস্বিতার উত্তরাধিকার। পরিচ্ছেদগুলির প্রথমে কখনো সংস্কৃত সাহিত্য, কখনো পশ্চিমী সাহিত্য আবার কখনো সমকালীন মধুসূদনের সাহিত্য থেকে রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিম। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও দেশীয় ঐতিহ্য, পাশ্চাত্য ঋণ ও আধুনিক জীবনদৃষ্টির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বয় ভৌত সমন্বয় নয়, কারণ এতে উপাদানগুলি আর বিচ্ছিন্নভাবে দৃশ্যমান নয়। তা এক রাসায়নিক সমন্বয়, যেখানে নানা উপাদান মিলে এক নতুন শিল্পরূপের জন্ম সম্ভব হয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের আলোচনার শেষে স্মরণ করেছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের এই উক্তি, যেখানে অধ্যাপক সেনগুপ্ত বলেছিলেন শেক্সপীয়রের কোনও নাটকও কপালকুণ্ডলার মতো সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। আমাদের বলতে ইচ্ছে হয় কপালকুণ্ডলা পাঠের অভিজ্ঞতা একদিকে প্রাচ্যের কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ ও অন্যদিকে গ্রীক ট্রাজেডির এস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদিস ও শেক্সপীয়রের মতো শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি নিয়ে যায় আমাদের৷

৩

মৃণালিনী

দুর্গেশনন্দিনীর পরে যদি মৃণালিনী লেখা হত, তাহলে ধরে নেওয়া যেত বঙ্কিম ক্রমশ ধীরে ধীরে তাঁর উপন্যাসসিদ্ধির পারঙ্গমতার দিকে এগোচ্ছেন। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী আর মৃণালিনীর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কপালকুন্ডলা। নিজের দ্বিতীয় এই বাংলা উপন্যাসে আর্টের দিক থেকে যে উচ্চতম সিদ্ধিতে পোঁছেছিলেন বঙ্কিম, পরবর্তী মৃণালিনীতে তা থেকে আর এগনো সম্ভব হয় নি। বরং মৃণালিনীতে খানিকটা পশ্চাৎগতিই দেখা যায়। কপালকুন্ডলার মত ঠাস বুনট, উচ্চাঙ্গের কল্পনা, ঘটনা ও চরিত্রের অভিনবত্ব – কোনও কিছুই মৃণালিনীতে নেই। অথচ মৃণালিনীর মধ্যে সম্ভাবনার বীজ ছিল। এর আগে দুর্গেশনন্দিনী আর কপালকুন্ডলাতে বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়কার বাংলা ও উড়িষ্যায় মোগল পাঠান দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক পটভূমিটি। মৃণালিনীতে বাংলার ইতিহাসের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পর্যায়কে বঙ্কিম ঐতিহাসিক পট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এখানে রয়েছে বিদেশি তুর্কি মুসলিম শাসকদের বঙ্গবিজয়ের কথা, যা বাংলার ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে অনেক মৌলিক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বদল নিয়ে আসে।

মৃণালিনী উপন্যাসের সাহিত্যিক বিচার প্রসঙ্গে বঙ্গবিজয় সংক্রান্ত যে ইতিহাসের বিতর্ক, সেই দিকে খুব বেশি এগনোর প্রয়োজন নেই। মীনহাজ তাঁর বিখ্যাত বই তবাকৎ ই নাসিরিতে মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজির নদীয়া আক্রমণ ও বিজয়ের যে কথা বলেছেন ও যা অনেকটাই বঙ্গবিজয়ের মিথে পরিণত হয়েছে, বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের পাতায় বিভিন্ন নিবন্ধে বারবার তাঁর পুনর্বিচারের প্রয়োজনিয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। মৃণালিনীতেও বঙ্কিম দেখান সতেরোজন অশ্বারোহীর অকস্মাৎ আক্রমণ বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনকে বিহ্বল ও রাজগৃহ ত্যাগে বাধ্য করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল ঐ সতেরো অশ্বারোহীর পেছনে কয়েক সহস্র সেনা ছিল বলেই। বঙ্কিম এও দেখান নদীয়া বিজয় কখনোই সম্পূর্ণ বঙ্গবিজয় ছিল না। বিহারের পর মধ্যবাংলায় বখতিয়ার তাঁর শাসন কায়েম করতে পারলেও পূর্ববাংলায় আরো দীর্ঘদিন সেন রাজাদের রাজত্ব ছিল। বিভিন্ন স্থানীয় হিন্দু শাসকেরাও নিজ নিজ অঞ্চলের ওপর তাদের দখল বজায় রেখেছিলেন। আসাম জয়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার খিলজির মৃত্যু হলে সম্পূর্ণ বঙ্গবিজয়ের স্বপ্ন তাঁর চিরতরে অধরাই থেকে যায়।

বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জেনে তাকে প্রতিরোধ করা এবং ক্রমশ তুর্কিদের দ্বারা বিজিত মগধ সহ ভারতের অন্যান্য অংশকে পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনার কথা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। বঙ্কিমের বিভিন্ন আখ্যানেই একজন সন্ন্যাসীর উপস্থিতি থাকে, যাকে রাজা ও রাজপুরুষেরা পর্যন্ত মান্য করেন। দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা পেয়েছিলেন অভিরাম স্বামীকে, যাঁকে দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহ গুরু বলে মানতেন। মৃণালিনী উপন্যাসে আমরা দেখি মাধবাচার্যকে, যিনি তাঁর শিষ্য মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রকে অনেক গুরুদায়িত্ব দেন। জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে মাধবাচার্য জেনেছেন পশ্চিমদেশীয় বণিকদের দ্বারা বাংলা থেকে মুসলিম শাসনের অবসান হবে। বঙ্কিম এখানে ইঙ্গিৎ করেন এই পূর্বাভাষ ঠিকই ছিল, তবে ইংরেজ কর্তৃক অনেক পরবর্তীকালে যে এই ঘটনা ঘটবে সেটা মাধবাচার্য বুঝতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন সেটা অচিরেই ঘটতে যাচ্ছে আর একদা ছদ্মবেশে বণিক হিসেবে ছিলেন যে হেমচন্দ্র, তিনিই হবেন তার মূল নায়ক। মৃণালিনী উপন্যাসের পাঠক হিসেবে আমরা জানি শুধু ভবিষ্যতের ইঙ্গিৎ বুঝতেই নয়, সঠিক নায়ক বাছতেও মাধবাচার্য চূড়ান্ত ভুল করেছিলেন। হেমচন্দ্র একদিকে নায়িকাসঙ্গ লিপ্সু ও রাজকার্য বিমুখ, অন্যদিকে মনের মানুষ যে নারী তার কথাও বিপদের সময়ে ধৈর্য নিয়ে শুনতে অক্ষম। প্রথাগত পদ্ধতিতে তার সাহস ও যুদ্ধকৌশলের কিছু পরিচয় উপন্যাসের শেষে আছে বটে, কিন্তু সে সব তুর্কিদের বিজয়ের পরে। তার আগে যখন রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক উদ্যোগ নেবার দরকার ছিল, তখন হেমচন্দ্র সে সবের কিছুই করেন নি। মৃণালিনী মৃণালিনী করে ব্যাকুল হয়েছেন। আবার সেই মৃণালিনীই যখন অনন্যোপায় হয়ে তার আশ্রয়ে আসতে চেয়েছে, তখন তার কথা ভালোভাবে না শুনে ও পরিস্থিতি বিচার না করে তিনি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন, তার সখী ও দূতী গিরিজায়াকে পদাঘাত করেছেন। উপন্যাসে তাঁর প্রতি যে মূল কর্মভার প্রযুক্ত হয়েছিল, তুরস্কদের বঙ্গবিজয় প্রতিরোধ করা ও তারপর নিজের অপহৃত মগধ রাজ্য পুনরুদ্ধার করা – সে বিষয়ে তিনি শুধু যে চূড়ান্ত ব্যর্থ তাই নয়, এ সংক্রান্ত তার কোনও উদ্যোগ আয়োজন বা তাপ উত্তাপ আছে বলেও মনে হয় না। ভাগ্যগুণে মৃণালিনীকে তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর এই স্ত্রীর অসম্ভব সহ্যশক্তি ও স্বামীভক্তির কারণে। আর এইটুকু নিয়েই উপন্যাসের শেষে তাঁর সুখের নীড়। হেমচন্দ্র কোনও অকিঞ্চিৎকর পারিবারিক কাহিনীর চরিত্র হতে পারেন, দেশ ও দশের নায়ক হবার মতো গুণ তার নেই। মৃণালিনী উপন্যাসের ইতিহাসপটের দিক থেকে আকর্ষণীয় ও সফল হয়ে ওঠার যে সম্ভাবনা ছিল, তা বিকশিত হতে পারত এর নায়ক কল্পনা অন্যরকম হলে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা সঙ্গে নিয়েই যদি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক উদ্যোগে যথাযথ ভূমিকা নিতেন এই উপন্যাসের নায়ক, তাহলে তা বাস্তবসম্মত হত। ইতিহাসের দুর্যোগময় দিনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। আমরা সে সব কিছুই মৃণালিনী উপন্যাসে পাই নি। মাধবাচার্য কিছু কিছু প্রচেষ্টা নিয়েছেন বলে তিনি জানান, তবে তার বিস্তারিত কোনও ছবি পাঠক পান না, ফলে সে সবও পাঠকের অনুভববেদ্য হয় না।

মৃণালিনী উপন্যাসের মূল কাহিনীটি ইতিহাসের পটে রেখে লেখা অথচ ইতিহাসগত ভূমিকার অভাবের কারণেই তা দুর্বল ও ব্যর্থ হল। তুলনায় এর যে গৌণ কাহিনীটি, যেখানে আছে পশুপতি মনোরমা, সেটিকে অনেক জীবন্ত মনে হয়। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনের অমাত্য হল পশুপতি। সে চায় রাজত্ব আসুক তার কাছে। কিন্তু নিজে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করতে গেলে প্রজা অসন্তোষের ভয় রয়েছে। তাই সে চায় সাপ মরুক, কিন্তু লাঠিটি না ভাঙুক। তুরস্করা এসে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাভূত করুক, তিনি অস্তাচলে যান আর শাসনভার চলে আসুক তার হাতে। এই মনোভাব নিয়ে বখতিয়ার খিলজির দূতের সঙ্গে তিনি শলাপরামর্শ করেন। শান্তশীল সহ নিজ অনুচরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখে সপ্তদশ সশস্ত্র তুর্কি অশ্বারোহীকে রাজধানীতে বিনা বাধায় প্রবেশের বন্দোবস্ত করে দেন। তুর্কিরা প্রবেশ করে অবশ্য নিজ মূর্তি ধারণ করে, পশুপতিকেও বন্দী করে। শেষে পশুপতি যখন নিজের ভুল ও অবিমৃশ্যকারিতা বুঝতে পারেন, তখন সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। চলছে হত্যালীলা, নগরী জ্বলছে। তিনিও সেই আগুনে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যান। সহমৃতা হন তার স্ত্রী হৈমবতী তথা মনোরমা। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসঘাতক হলেও তিনি কিছু সহানুভূতি আদায় করে নিতে পারেন। তবে পাঠক মূলত সহমর্মী হন তার স্ত্রী মনোরমার জন্য।

এই মনোরমা উপকাহিনী উপন্যাসের মূল পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য ছিল না। নিতান্ত অল্পবয়সে পশুপতি হৈমবতীর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু একত্রবাসে পশুপতির মৃত্যু হতে পারে এমন কথা জানার পর তাদের অভিভাবকরা আলাদা করে দেন। পশুপতি বা হৈমবতীর কারোরই প্রথমে তা জানা ছিল না। হৈমবতী তখন মনোরমা নাম পরিচয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। একদিন হঠাৎই আত্মীয়দের গোপন কথাবার্তা থেকে সে জানতে পারে প্রকৃত বৃত্তান্ত। পশুপতি তা জানত না। সে হৈমবতীকে মনোরমা নামে ও বিধবা পরিচয়েই জেনেছিল ও ভালোবেসেছিল। প্রকৃত কথা জানা থাকায় মনোরমা এই ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়েছিল, যদিও প্রকৃত বৃত্তান্ত সাবধানতা বশত খোলসা করে নি। বিধবার পরপুরুষ সংসর্গ নিয়ে সখী প্রশ্ন করলে সে কানে কানে সব সখীকে জানিয়েছিল। কিন্তু পাঠকের কাছে সেই বৃত্তান্ত অজানাই থেকে গিয়েছিল। মৃণালিনী হেমচন্দ্র কাহিনীর তুলনায় পশুপতি ও হৈমবতী তথা মনোরমা কাহিনীটি আকর্ষণীয় হলেও উপন্যাসের মূল পরিকল্পনার সঙ্গে তার যোগ কম, এমনকী তা অপরিহার্যও নয়।

ইতিহাসের পট নির্মাণের দিক থেকেই হোক বা চরিত্রসৃজন বা ঘটনা বিন্যাস – মৃণালিনীর উপন্যাসের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল, তার শিল্পসার্থক অভিব্যক্তি শেষপর্যন্ত হয় নি। বিশেষ করে কপালকুন্ডলার সাফল্যের পর একে শিল্পী বঙ্কিমের এক ধরনের পশ্চাদ অপসরণই বলতে হয়। সচেতন ও দক্ষ শিল্পী বঙ্কিম নিজেও হয়ত এই ব্যর্থতার দিকগুলি অনুভব করেছিলেন। তাই মৃণালিনীর ব্যর্থতার পরেই তিনি কিছুদিনের জন্য সরে আসলেন ইতিহাসনির্ভর আখ্যানের থেকে, লিখতে শুরু করলেন বিশুদ্ধ অর্থে সামাজিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষে এই সামাজিক উপন্যাসের প্রথম পরীক্ষা, আর তারপর কৃষ্ণকান্তের উইলে এর চূড়ান্ত সিদ্ধি।

সাধারণভাবে মনে করা হয় দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা। কিন্তু সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণের গভীরতর মানদণ্ডে বিচার করার সময় প্রশ্ন জাগে দুর্গেশনন্দিনীকে আমরা যথার্থ অর্থে উপন্যাস বলব না রোমান্স?

উপন্যাস নামক সাহিত্যবর্গটি যখন রোমান্স জাতীয় রচনার থেকে আলাদা হয়ে নিজের পথে চলতে শুরু করল, তখন তার অন্যতম অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল সমাজ বাস্তবতা। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে স্পেনের সার্ভেন্তেস তাঁর দন কিহোতে নামক আদি উপন্যাসে শিভালরিক রোমান্স জাতীয় রচনার কাঠামোটিকে বিদ্রুপ করেন এবং নতুন সমাজ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করান তার পাঠককে। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে উপন্যাস নামক সাহিত্যবর্গটির বিকাশ প্রতিষ্ঠা হয় ড্যানিয়েল ডিফো, স্যামুয়েল রিচার্ডসন, হেনরি ফিল্ডিং প্রমুখের হাত ধরে। এরা প্রত্যেকেই সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নানা দিককে তাঁদের আখ্যানে নিয়ে আসেন ও সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে উপন্যাসের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ড্যানিয়েল ডিফোর ‘রবিনসন ক্রুসো’ বা ‘মল ফ্ল্যান্ডার্স’, স্যামুয়েল জনসনের ‘পামেলা’ বা হেনরি ফিল্ডিং এর ‘টম জোনস’ সেকালের সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিক জীবনের নানা দিককে তাঁদের রচনায় প্রতিবিম্বিত করেছে। বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে কিন্তু এরকম কোনও সমাজ বাস্তবতা নেই। একটি নিটোল প্রেম কাহিনীকে স্থাপণ করা হয়েছে অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। একারণেই দুর্গেশনন্দিনীকে রোমান্স জাতীয় রচনার গোত্রে ঠেলে দেওয়া হয়। শুধু প্রথম বাংলা আখ্যান দুর্গেশনন্দিনীতেই নয়, পরবর্তী কপালকুণ্ডলাতেও বঙ্কিম সামাজিক বাস্তবকে খুব বেশি জায়গা দেন নি। বনমধ্যে জন্মাবধি বিকশিতা এক নারী বিবাহের পরে সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিতা হতে পারে কীনা – এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমাজ সংসারের জাল জটিলতার বদলে আরণ্যক টানকেই সেখানে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। তবে মৃণালিনীর ব্যর্থতার পরেই বঙ্কিম সম্ভবত বুঝলেন অন্য পথে হাঁটার প্রয়োজনীয়তা। খতিয়ে দেখলেন আধুনিক সমাজবাস্তবতার সঙ্গে আখ্যানকে মেলানোর কথাটি। লিখলেন ‘বিষবৃক্ষ’। এই বিষবৃক্ষ থেকেই সমাজবাস্তবতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রকৃত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল এবং ‘চন্দ্রশেখর’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’এ নতুন নতুন নিরীক্ষার দিকে এগোল। এই পর্বটি নিয়ে আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব।

প্রাক বঙ্কিম বাংলা আখ্যান সম্পর্কে লেখকের দুটি লেখা

(শিরোনামে ক্লিক করে লেখাগুলি পড়া যাবে।)

আলালের ঘরের দুলাল : সিদ্ধি ও সীমা

হুতোম প্যাঁচার নক্সা : আখ্যানরীতির বিশিষ্টতা ও উনিশ শতকের বঙ্গসমাজ