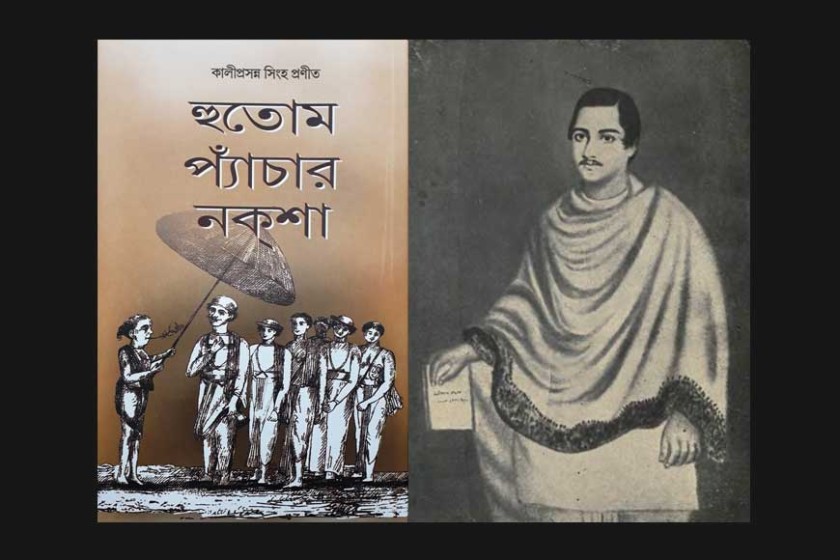

হুতোম প্যাঁচার নক্সা : আখ্যানরীতির বিশিষ্টতা ও উনিশ শতকের বঙ্গসমাজ

- 15 April, 2023

- লেখক: সৌভিক ঘোষাল

১

১২০২ সাল। অর্থাৎ ১৭৯৫/৯৬ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ের কথা দিয়ে হুতোম তাঁর নক্সা শুরু করেছেন। এর দু বছর আগে ১৭৯৩ তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এনেছে কোম্পানির সরকার। ভূমি রাজস্ব নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর। ১৭৯০ এর দশ সালা বন্দোবস্ত বদলে কিছু শর্তসাপেক্ষে জমিদারদের চিরস্থায়ী করা হয়েছে। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪ র মধ্যে যখন এটি প্রকাশিত হচ্ছে ততদিনে তো জমিদারী ব্যবস্থা বেশ পাকাপোক্ত ও বহমান। তার বৈশিষ্ট্য, প্রভাব ইত্যাদি এক নতুন সমাজ বাস্তবতা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। হুতোম বা কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও ছিলেন এক জমিদার। ফলে এই ব্যবস্থার নানাদিক তরুণ কালীপ্রসন্ন ভেতর থেকেই জানতেন।

এর কয়েক বছর আগে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রও জমিদারদের কাহিনী লিখেছিলেন তাঁর ‘আলালের ঘরের দুলালে’। একই পরিবারের মধ্যেই লম্পট বাবু ও ভদ্রলোক রুচিশীল জমিদারের দুই আদল সেখানে দেখা গিয়েছিল। সেই রচনাকে প্যারীচাঁদ নিজেই ভূমিকায় নভেল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর হুতোম গ্রন্থনামেই তাঁর এই আখ্যানের ধরনটিকে বলে দিলেন নক্সা। নক্সা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক খুব পরিচিত জঁর বা সাহিত্যরীতি। বিশের দশক থেকেই অনেক লেখা হয়েছে। ভবানীচরণের হাতে কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস ইত্যাদি রচিত হয়েছে ১৮২৩ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অন্যান্য অনেকেও লিখেছেন।

হুতোমের নক্সা প্রকাশের পরেই এই রীতিটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করে। স্বয়ং গ্রন্থকার এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় (১২৭৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছেন, “যে সময়ে এই বইখানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙালি সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন।” এই বইটিই যে শুধু অসংখ্য পাঠক পড়েছিলেন তা নয়, এই ধারায় বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয় সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। এই বইয়ের দুটি সংস্করণের মাঝের সময়ের (১৮৬২ - ৬৮) হিসাব দিয়ে হুতোম লিখেছেন, “হুতোমের নক্সার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান”।

‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’ যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয় তখন এর সম্পাদনা করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। এই সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকায় তাঁরা আরো কিছু নক্সা জাতীয় জনপ্রিয় পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলি হুতোমের গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং হুতোমের নক্সার মতোই বেশীরভাগ গ্রন্থকার নিজে আড়ালে থেকে ছদ্মনামে সেগুলি প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের দেওয়া তালিকাটি এরকম –

আপনার মুখ আপনি দেখ (১৮৬৩) – ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কাকভুষণ্ডীর কাহিনী (১৮৬৫) – ক্ষেত্রমোহন ঘোষ

সমাজ কুচিত্র (১৮৬৫) – ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নিশাচর ছদ্মনামে প্রকাশিত)

আসমানের নকশা - ?

পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব (১৮৬৮) – রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ (শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার ছদ্মনামে প্রকাশিত)

কলিকাতার নুকোচুরি (১৮৬৯) – চুনিলাল মিত্র (ইনি প্যারীচাঁদের পুত্র) (টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার ছদ্মনামে প্রকাশিত)

সচিত্র গুলজারনগর (১৮৭১) – ভাঁড় (ছদ্মনামে প্রকাশিত)

আনন্দ লহরী (১৮৮৯) – অবতার চন্দ্র লাহা (এ সি লা ছদ্মনামে প্রকাশিত)

বলাই বাহুল্য এর বাইরেও এই ধরনের এরকম অনেক বই প্রকাশিত হয়েছিল। হুতোম নিজেই প্রায় দুশো সংখ্যাটি বলেছেন দুটি সংস্করণে মাঝের চার পাঁচ বছরে। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নক্সা জাতীয় রচনা তার কয়েকগুণ হবে। সেকালের প্রধান সাহিত্যরীতি হিসেবে এরই আধিপত্য ছিল।

২

বাংলায় আখ্যান বর্ণনার অন্য একটি ধরন, যাকে আমরা নভেল বলে জানি, বঙ্কিমের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এর পাশাপাশি ক্রমবিকশিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমী আদর্শে প্রভাবিত হয়ে অনেকেই নভেল লেখেন। ধীরে ধীরে নক্সা জাতীয় রচনার ধারাটি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায় ও বঙ্কিমী আদলের নভেলই বিশ শতকে আখ্যান বলার রীতি হিসেবে প্রাধান্য পায়। নক্সা জাতীয় রচনার আদলটি পরে আর সেভাবে আখ্যান বলার রীতি হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কাছে কেন গৃহীত হয় নি তার অনুসন্ধান বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসকার ও গবেষকদের কাছে এক কৌতূহলের বিষয়। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকা সম্ভব। নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় শিক্ষা ও নতুন রুচির বিকাশ একটা বড় কারণ। নক্সা জাতীয় রচনার মধ্যে যে বিদ্রূপ প্রাধান্য ছিল, সেটি সমাজের ভাঙচুরের পর্বটির জন্যই বেশি উপযুক্ত। কিন্তু যখন পুরনো সমাজ, রীতিনীতি ছেড়ে এসে নতুন ব্যবস্থাটি অন্তত শিক্ষিত পাঠক সমাজের কাছে যখন অনেকটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, সমাজের বুকে একটা গঠনপর্ব চলছে, ইউরোপীয় ইতিবাচক প্রভাব আত্তীকরণের পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশচেতনা বিকশিত হচ্ছে, দেশগঠনের নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে, সে সময় কেবল রঙ্গব্যঙ্গ সাহিত্যের রীতি হিসেবে শিক্ষিত মননকে ততটা আগ্রহী করছে না। আধুনিক সমাজের ও জীবনের নানা জটিলতা ও নিরীক্ষা আখ্যানে পাঠক খুঁজছেন। এইসব কারণে বঙ্কিমী নভেলের সুগঠিত, গভীর, নিরীক্ষাশীল আদলটিই আখ্যানরীতি হিসেবে এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে।

আজকে আমাদের কাছে হুতোমের নক্সা জাতীয় রচনার মূল্য তাই যতটা নান্দনিক, তার চেয়ে বেশি ঐতিহাসিক। হুতোমের নক্সা ও বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী বা কাছাকাছি সময়ের রচনা। বাংলা আখ্যানে উভয়েরই ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসীম। কিন্তু আজকের পাঠকের চোখে হুতোমের নক্সার সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর নান্দনিক আবেদনের কোনও তুলনাই হয় না।

বঙ্কিমী নভেল আর হুতোমের নক্সার দুই রীতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। হুতোম ও টেকচাঁদের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে উভয়েরই গ্রন্থের খ্যাতিমান সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের নক্সা গ্রন্থটির ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “আলালের লেখক টেকচাঁদ বহুক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন; অর্থাৎ গল্প লিখিয়াছিলেন; তাই তিনি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃকও কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হুতোম সে কালের সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা ফটোগ্রাফধর্ম্মী। গল্প তাঁহার নিকট গৌণ, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক রূপবর্ণন। তাঁহার রচনাকৌশল এমনই অপূর্ব্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। টেকচাঁদ লিখিয়াছিলেন গল্প, হুতোম লিখিয়াছিলেন নকশা। এই নকশা রচনায় হুতোম প্রথম এবং প্রধান।

হুতোমের কৃতিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সমকালীন সাহিত্য সমালোচকেরাও অনেকেই সঠিকভাবে এই ‘ফটোগ্রাফধর্মী’ বাস্তবতার ছবি আঁকার জায়গাটিকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন বঙ্গ ভাষার লেখক (১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন, “আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নকশা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি গলির নকশা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের ওপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপ নানাবিধ নকশা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, ‘ইয়ে রাজবাড়ীকি নকশা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোটকা বিচার, আজব তাজ্জ্বব হ্যায়।’ আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম।” হুতোম বা কালীপ্রসন্নর সমসাময়িক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বা কিছু পরবর্তী কালের হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও একইভাবে এই বাস্তবতার প্রশংসা করে লিখেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন, হুতোম প্যাঁচাও এই পরিবর্তিত সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন, ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমী ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধহয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।” হুতোমী ভাষা প্রসঙ্গে বাংলা চলিত গদ্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ প্রমথ চৌধুরীর অভিমতটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, “হুতোম প্যাঁচার নকশা হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সে কলকাতা সহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ ধরনের চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।”

৩

হুতোম প্যাচার নক্সার কাহিনী এক বাবুদের বাড়ির গাজন উৎসবের কথা বলে শুরু হয়। হুতোম এই বাবুদের পূর্বপুরুষদের তথা বাবু হয়ে ওঠার বৃত্তান্তটিও বলে নেন এই সূত্রে। সেটি হল মুৎসুদ্দি ব্যবসা। এই মুৎসুদ্দি শব্দটি রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইদানীং বেশি ব্যবহৃত হলেও একসময় বাংলার সমাজ জীবনে অত্যন্ত চালু শব্দ ছিল। শব্দটি দিয়ে অনুগত বণিকের ধারণাটি বোঝানো হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলে কোম্পানির অনুগত ও সাহায্যকারী এক বণিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তারা মুৎসুদ্দি হিসেবে পরিচিত হয়। ইংরাজী লেখাপত্রে যে কম্প্রাদর শব্দটি পাওয়া যায়, এটি তারই বঙ্গীয় রূপ।

আখ্যানের বাবু পরিবারটির ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে হুতোম নক্সার শুরুতেই জানাচ্ছেন, "কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসী (১৭৭৫) হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালের নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ দশ বছর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান - সেই অবধি বনেদী বাবুরা বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড়মানুষ কবলাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে - বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত - বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে, আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকব্বরী মোহরপোরা লক্ষীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।"

৪

বাবুদের ইতিবৃত্ত বর্ণনার পর হুতোম তাঁর নক্সায় গাজন উৎসবের প্রসঙ্গ এনেছেন। গাজনে সমাজের নানা শ্রেণি ও গোত্রর অংশগ্রহণের আলাদা আলাদা ভঙ্গি ছিল। বাবু সম্প্রদায়ের নিজেদের গাজনতলা থাকত। তা পুজোর দিনে লোকে লোকারণ্যও হয়ে উঠত। কিন্তু বাবুটি অনুপস্থিত। তিনি তখন পোশাক পরে রুমালে গন্ধ মেখে ফিটন গাড়ি করে বেরোতে উদ্যত। শেষমেষ ব্রাহ্মণ ও সন্যাসীদের অনুরোধে বাবু পায়নাপেলের চাপকান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজন তলায় উপস্থিত হন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই উপস্থিতির একমাত্র কারণ "সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড" বন্ধ করা যায় না।

৫

শিবপুজো উপলক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন অংশের নানামুখী কার্যকলাপের কথা বলার পর শুরু করেছেন বারোইয়ারি পুজো সম্পর্কে কথা বলতে। এই অংশে পুজো উপলক্ষ্যে বাবুদের বিপুল আড়ম্বর, ব্যয় ও পারস্পরিক অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতার ছবিটি চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। হুতোম লিখেছেন, "পূর্বে চুঁচড়োর মতো বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হতো না, 'আচাভো' 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো, সহরের নানা স্থানে বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে করে সং দেখতে যেতেন, লোকের এত জনতা (জমায়েত) হত যে, কলাপাত এক টাকায় বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরীব দু:খী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ে নি। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে (হুতোম কেন এগুলিকে কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রাম বললেন কে জানে!) ক বার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পুজো হয়েছিল। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা " মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গনেশের গলায় কাঁচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।"

পুজোর পাশাপাশি বিসর্জনও হত সাড়ম্বরে, বিপুল ব্যয়ে। হুতোম লিখেছেন, বারোইয়ারি পুজো শেষ হলো, প্রতিমখানি আট দিন রাখা হলো, তারপর বিসর্জ্জন করবার আয়োজন হতে লাগলো। আমমোক্তার কানাইধনবাবু পুলিশ হতে পাশ করে আনলেন। চার দল ইংরাজী বাজনা, সাজা তুরুকসোয়ার নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশা শোটা ঘড়ী ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো! বাহাদুরী কাঠতোলা চাক একত্র করে, গাড়ীর মত করে, তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষের প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সংয়ের সার বেঁধে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠলো; রাঁড়েরা ছাদের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপোবাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখতে লাগলো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চলতী ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখতে লাগলো। হাটখোলা থেকে জোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্ৰাদ্ধ ফুরুলো।

৬

তবে সময় যে বদলাচ্ছিল তাও হুতোমের সচেতন চোখে ধরা পড়েছে। "এখন আর সে কাল নাই, বাঙালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তভস্মের চূর্ণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে।"

পুরনো নবাবি আমল চলে গিয়ে যে নতুন কোম্পানির শাসনকাল এল, তার কী প্রভাব কলকাতার বিনোদন সংস্কৃতির ওপর পড়েছিল, হুতোমের নক্সা তা দলিলের মতো ধরে রেখেছে।

" নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘন্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। গবো মুন্সী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলী রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আনা-সোটা ও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায় পাঁদাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্পভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধৰ্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কলে, সহরের যুবকদল গোধুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল ককেতার কায়েত-বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এ সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল-অখিড়াইয়ের সৃষ্টি ও এই অবধি সহরের বড়মানুষেরা হাফ-আখাড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শামবাজার, রামবাজার চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুর৷ এক এক হাফ-আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়াস্থ ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাভাতেরা সৌধীন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ-আখড়াইয়ের পুণ্যে চাকরী জুটে গেল। অনেকে পূজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়লেন—কিছুদিনের মধ্যে তকমা বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গেল!"

৭

কথকতা বাঙালি সমাজে বরাবরই এক আদরের জিনিস। বিনোদন হিসেবে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি লোকশিক্ষারও অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সেই কথকতা সম্পর্কে হুতোম তাঁর নক্সায় বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। "

একমাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর ব’সে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুতঃ যা বলছেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেশাটা ভাল–দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান কষ্ট। পূৰ্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর, পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্পবয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা; চাণক্যশ্লোকের দু-আখর পাঠ ও কীর্তন-অঙ্গের দু’টো পদাবলী মুখস্থ করেই, মজুর কত্তে বেরোল ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন!

৮

কথকতার পর এসেছে কলকাতার সঙেদের প্রসঙ্গ। হুতোম লিখছেন -

“কথা শোবার ও সং দেখবার জন্যে লোকের অম্ভব ভিড় হয়েছে–কুমোর, ভাওয়াল ও অধ্যক্ষেরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছে মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু-একজন, আপনার আপনার কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য, “তফাৎ তফাৎ কচ্চে, অনেকে গোছালো-গোছের মেয়েমানুষ দেখে, সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাঙ্গালা; মহাভারতের মত; বুঝিয়ে না দিলে মৰ্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেল—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ‘ভোগবতী’র জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে, দুর্য্যোধন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙদের মুখে ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এরকম, কেবল ভীষ্ম দুধের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুৰ্য্যোধন গ্রীণ।

কোথাও নবরত্নের সভা–বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোষাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, ঝরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—রত্নদের সকলেরই একরকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখলে বোধ হয়, যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী চোকবার জন্য দরোওয়ানের উপাসনা কচ্চে।

কোথাও শ্ৰীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতার স্তব কচ্চেন, কোথাও কোটালেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে–শ্ৰীমন্তের শাখার শালের শামলা, হাক ইংরাজী গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লীডার প্লীড কচ্চেন! এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চারিদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা-পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে বসে হোম কচ্চেন। রাজাদের পোষাক ও চেহারা দেখলে হঠাং বোধ হয়, যেন একদল দরোওয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে।

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন;–বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা, সহুরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত পোষাক পরে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেছেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর ব্যাঞ্জন কচ্চেন, রামের বাঁদিকে সীতা দেবী; সীতের ট্যার্চ্চা শাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপায় বেহদ্দ বাহার বেরিয়েছে।"

৯

সেকালের বিনোদনের আর এক প্রধান মাধ্যম ছিল যাত্রা। হুতোম যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁর নক্সায় লিখছেন -

“যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবরিকাটা চুল, কপালে উল্কী, কাণে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে, গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তারপর বাসুদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত ‘কালো জল খাবো না!’ ‘কালো মেঘ দেখবো না!’ (জামিয়ানা খাটিয়ে দিমু) কালো কাপড় পরবো না!’ ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় ও নবীন বিদেশিনীর। গানে লোকেন্দ্র মনোরঞ্জন কল্লেন! থাল, গাড়ু, বড়, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ _ ও পচা শালের গাদী হয়ে গেল। টাকা, আধুলী, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন! মধ্যে মধ্যে ‘বাবা দে আমার বিয়ে’ ও ‘আমার নাম সুন্দরে জেলে, ধরি মাছ, বাউতি জালে,’ প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙের রকমওয়ারি গানেরও অভাব ছিল না। বেলা আটটার সময় যাত্রা ভাঙলো, একজন বাবু, মাতাল, পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গেলেন, (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি)। কিন্তু প্রতিমার সিঙ্গি হাতীকে কামড়াচ্ছে দেখে, বাবু মহাত্মার বড় রাগ হলো, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবু করুণার সুরে–

তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।

মানুষ মেলে টেটা পেতে তোমায় বেতে হতো হরিণবাড়ী।।

সুর্কি কুটে সারা হতো, তোমার মুকুট যেত গড়াগড়ি।।

পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্ৰানযুড়ি।

সিঙ্গি মামা টেরটা পেতেন ছুটতে হতে উকীলবাড়ী।।

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গেলেন।

… একবার সহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়ীতে বিদ্যসুন্দর যাত্রা হচ্চে। বাড়ীর মেজোবাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে শুনতে বসেচেন; সামনে মালিনী ও বিদ্যে “মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী” গান করে মুঠো মুঠো প্যালা পাচ্ছে-বছর ষোল বয়সের দু’টো (ষ্টেডব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিলে রূপের গেলাসে ব্রাণ্ডি চলচে-বাড়ীর টিকটিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশীয় চুরচুরে ও ভোঁ! যাত্রায় কমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনী যন্ত্রণার পালা এসে পড়লে; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাতে আরম্ভ কল্লে। মালিনী বাবুদের দোহাই দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে। বাবুর চমক ভেঙ্গে গেল; দেখলেন, কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে; অথচ পার পাচ্ছে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন, “কোন্ বেটার সাধ্যি মালিনীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়,” এই বলে সামনের রূপের গেলাসটি কোটালের রগ তেগে ছুড়ে মাল্লেল; গেলাসটি কোটালের রগে লাগবামাত্র কোটাল ‘বাপ!’ বলে, অমনি ঘুরে পড়লো চারিদিক থেকে লোকেরা হাঁ হাঁ করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। মুখে জলের ছিটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো : কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের-পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠনঠনের ‘র’ ঘোষজাবাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুনছিলেন। সমস্ত বাত বেহু সেই কেটে গেল, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ-মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হলো; কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে “কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও’ বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, “ধৰ্ম্ম অবতার। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই;” কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না; (কৃষ্ণ তাঁরে–নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।"

১০

কবিগান উনিশ শতকী বাংলায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই প্রসঙ্গেও হুতোমের দলিল সম নক্সাটি গুরুত্বপূর্ণ।

“রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তার আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনি কবি গাওনার মান বাড়ান, তার অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন! বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছুদিন বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাদের একখানি পবলিক আটচালা ছিলো, সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সওয়ার বোসপাড়ার ভেতরেও দু’চার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝক্মারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা অধমরা বুড়ো গোচের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাক্তিতে মনমরা হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনেররা উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখান কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিান এসোসিয়েসন, এড্রুস, মিটিং ও ছাপাখানিক বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতে, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিলো—দুতিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল মাখতেও ঝাড়া চারঘণ্টা লাগতো —চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু, উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিষয়-কৰ্ম্ম দেখা, কাগজ-পত্রে সই ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে সূৰ্য্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গান বাজনা জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্সিস পেতো, কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ী ঢুকতে পেতো না; তার বেলা লাঙ্গী তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু, সমস্ত দিন ঘুমুতেন-সন্ধ্যার পর উঠে কাজকৰ্ম্ম কত্তেন দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্ৰমে ক্ৰমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচারচন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো! তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বসলো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন, সতীদাহ উঠে গেল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন–ক্রমে সংকৰ্ম্মে বাঙ্গালীর চোখ ফুটে উঠলো।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জামদার কবি আরম্ভ হলো; ভাল্কোর জগা ও নিম্তের রামা ঢোলে ‘মহিম্নস্তব’, ‘গঙ্গাবন্দনা’ ও ‘ভেটকিমাছের তিনখানা কাঁটা’, ‘অগ্গরদ্বীপের গোপীনাথ’, ‘যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা’ প্রভৃতি বেল বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন–

চিতেন।

“বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক!

এইবারে গেরে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক!”

আস্তাই।

ক্যামন সুখ পেলে কম্বলে শুলে,

ব্ৰহ্মওর দেবত্তর বড় নিতে জোর করে

এখন জারী গ্যাল, ভূর ভাংলো,

তোমার আত্তো জুলুম চলবে না!

পেনেলকোডের আইন গুণে মুখুয্যের পোর ভাংলো জাঁক।

বে-আইনীর দফারফা বদমাইসি হলো খাক্॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।

মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েচেন।

কংস-ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেছেন।

এখন গুমী গ্রেপ্তারী লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না।

জমিদারী-কবি শুনে সহুরেরা খুশী হলেন, দু-চার পাড়াগেঁয়ে রায়চৌধুরী, মুন্সী ও রায়বাবুরা মাথা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তারেরা চৌক রাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালার ঢোলের তালে নাচতে লাগলো।"

১১

বিনোদনের বিস্তারিত বর্ণনার পর সমকালীন রাজনীতির সবচেয়ে আলোড়ন তোলা বিষয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন হুতোম।

“একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর ন্যেড়ে চীফ আবার “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” হবেন ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুলস্থুল পড়ে গেল, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্রুস পিদ্রু স, গমিস ডিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিনটিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়ীতে গোরা পাহারা বসলো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগল—আজ দিল্লী গেল—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশাখেলার হার কেতের মত ইংরাজেরা উত্তরপশ্চিমের প্রায় সমুদয় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গেল, ‘শ্রীবৃদ্ধিকারী’ সাহেবেরা (হিন্দু দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন–সেপাইদের রাগ বাঙ্গালীর উপর ঝাড়তে লাগলেন। লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালীদের অস্ত্র-শস্ত্র (বঁটি ও কাঁটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালীরা বড় বড় রাজকৰ্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগলো; ডাকঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দার অন্ন গেল, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটীনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খেলাতে লাগলেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারে না—সেপাইতো কোন ছার। লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু-চার বড় বড় ঘরে লুটতরাজ অরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্ছেন, সে ছাপা-যন্ত্র কি রাজা, কি প্রজা, কি সেপাই পাহারা–কি খেলার ঘর, সকলকে একরকম দেখে, ব্রিটিশকলের সেই চিরপরিচিত ছাপা-যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটীনি উপলক্ষে, কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে সভা করে, সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে–“যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তারা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারে আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ)। তাঁদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কৰ্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্দরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন; যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান–তাঁরা যে লড়াই করবেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বলতে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরাজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েছেন। যদি গভর্ণমেন্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দেন—রায় মহাশয়ের মগ বার্চ্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফিরতি ফলারে বসেন ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যাণ্টুলন ও বিলিতী বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরাজের মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না–লর্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময়ে বাজারে এই গান উঠলো–

“বিলাত থেকে এলো গোরা,

মাথার পর কুরতি পরা,

পদভরে কাঁপে ধরা, হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।

টামটিয়া টোপীর মান

হবে এবে খর্ব্বমান,

সুখে দিল্লী দখল হবে,

নানা সাহেব পড়বে ধরা॥”

বাঙ্গালী ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলার খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, “বিধবাবিবাহের আইনই পাশ ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিদ্যাসাগরের কৰ্ম্ম গিয়েছে—প্রথম বিধবাবিবাহের বর শিরিশের ফাঁসি হবে।”

কোথাও হুজুক উঠলো, “দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাই যাওয়াতে মিউটীনি হলো।”

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন, সাহেবেরা হিন্দুর ধৰ্ম্মে হাত দেন, তাতেই এই মিউটীনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহেন্তের রক্ষিতা, কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ীর গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না! দুই এক জন ভটচাৰ্য্যি ভবিষ্যৎ পুরান খুলে তারই নজর দেখালেন!

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুকের বাড়তি কমে গ্যালো–আজ দিল্লী দখল হলো–নানা পালালেন–জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো। মিউটীনি প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হোলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিংয়ের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা ‘কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না’ বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়াতে লাগলেন; গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন ‘ছেলে কি মেয়ে’ লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটীনির হুজুক শেষ হলো–বাঙ্গালীর ফাঁসী-ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন; কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে-কপাল ফলে উঠলো; যখন যার কপাল ধরে—ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মুল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটীনির উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন।"

১২

সেকালের সমাজ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হুতোমের নক্সা থেকে এরকম উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। সেকালের সমাজচিত্রের ছবি বইটির আগাগোড়াই ছড়িয়ে আছে।

যে সমস্ত পাঠক গবেষক উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে জানতে চান, তাঁদের অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে হুতোম প্যাঁচার নক্সা অবশ্যপাঠ্য। যাঁরা বাংলার চলিত গদ্যের বিকাশরীতিটি জানতে চান তাঁদের হুতোমী গদ্যকে বিশ্লেষণ করতেই হবে। আর বাংলার আখ্যান রীতির নানা ধরন ও আখ্যানের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণায় উৎসাহী যাঁরা, তাঁদের কাছেও হুতোম প্যাঁচার নক্সা একটি মডেল হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নক্সার মডেলটি উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে ভবানীচরণ প্রমুখের মাধ্যমে আবির্ভূত হলেও চরম সাফল্য পায় ষাটের দশকে হুতোমের নক্সার (১৮৬২) প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। আর সেই একই সময়ে বঙ্কিমী নভেলের মডেলটিও আত্মপ্রকাশ করে (দুর্গেশনন্দিনী – ১৮৬৫)। ষাটের এই দশকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল মাইকেলের নতুন আখ্যানকাব্যরীতি (১৮৬১ তে মেঘনাদবধ কাব্য) ও বিহারীলালের গীতিকবিতার (১৮৬২ তে সঙ্গীতশতক) বিপরীত দুই প্রবাহ। সব মিলিয়ে সময়টা বাংলা সাহিত্যের জন্য ছিল অতি উর্বর ও সৃজনশীলতার এক চরম সফল অধ্যায়। বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসকার ও গবেষকদের এই সময় ও তার সৃজনগুলি যে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে তা বলাই বাহুল্য।