রবীন্দ্র ছোটগল্প : সাধনা পর্ব

- 07 August, 2024

- লেখক: সৌভিক ঘোষাল

১

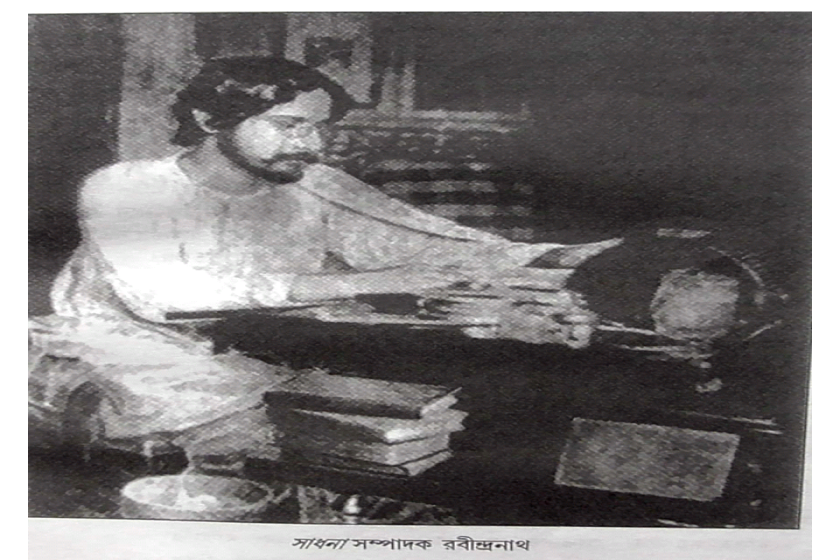

ষোল বছর বয়সে লেখা ‘ভিখারিণী’কে যদি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গল্প বলে ধরি, তাহলে দেখব ‘হিতবাদী’ পর্বের আগে তিনি লিখেছেন চারটি গল্প – ‘ভিখারিণী’ (১২৮৪ বঙ্গাব্দ), ‘ঘাটের কথা’ (১২৯১ বঙ্গাব্দ), ‘রাজপথের কথা’ (১২৯১ বঙ্গাব্দ) ও ‘মুকুট’ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ধারাবাহিকভাবে গল্প লেখার সূচনা হল ১২৯৮ বঙ্গাব্দে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়েস তিরিশ। এইসময়ে হিতবাদী’ পত্রিকার সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ। পরপর লেখেন অন্তত ছটি ছোটগল্প – ‘দেনাপাওনা’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘গিন্নি’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘ব্যবধান’ ও ‘তারাপ্রসন্নের কীর্তি’। কিন্তু কোন ধরনের গল্প পাঠকের মন মাতাবে তাই নিয়ে ‘হিতবাদী’র প্রধান সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তর হয় এবং তিনি হিতবাদীর কাজ থেকে সরে আসেন। কয়েকমাস পর রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নিলেন ‘সাধনা’ পত্রিকার। সাধনা পত্রিকা চার বছর চলেছিল। তার মধ্যে প্রথম তিন বছর সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথই কার্যত এর সম্পাদনাকর্মের মূল দায়িত্বে ছিলেন বলে অনেকে মনে করেছেন। চতুর্থ বছরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নামই সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত থাকত। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ (১৮৯১ – ১৮৯৫) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকার অসংখ্য লেখা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে ছিল ছত্রিশটি ছোটগল্প, যার সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছিলেন ‘একটানা একটা স্রোতের মতো’ এসেছিল সেগুলি।

রবীন্দ্র জীবনের একাদশতম গল্প ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ সাধনা পত্রিকায় বেরোয় ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। সেটি ছিল সাধনা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকার শেষ সংখ্যায় বেরোয় ছেচল্লিশতম গল্প ‘অতিথি’। আশ্বিন মাসে ‘সখা ও সাথী’ পত্রিকায় বেরোয় সাতচল্লিশতম ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পটি। ‘অতিথি’ ও ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পদুটি দিয়ে সাধনা পর্বের গল্পরচনার অধ্যায়টির সমাপ্তি। এর তিনবছর পর ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পরপর তিন মাসে, বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে প্রকাশিত হয় আরো তিনটি ছোটগল্প – ‘দুরাশা’, ‘পুত্রযজ্ঞ’ ও ‘ডিটেকটিভ’। রবীন্দ্রগল্পের আলোচকরা সাধারণভাবে গল্পরচনার এই পর্বটিকে ‘সাধনা ভারতী’ পর্ব বলে উল্লেখ করে থাকেন।

‘সাধনা ভারতী’ পর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি ছোটগল্পের মধ্যে ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘কঙ্কাল’, ‘একরাত্রি’, ‘জীবিত ও মৃত’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘শাস্তি’, ‘সমাপ্তি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘ক্ষুদিত পাষাণ’ ইত্যাদিকে তাঁর এবং বাংলা গল্পসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে মনে করা হয়।

২

‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ (অগ্রহায়ণ – ১২৯৮) রাইচরণের জীবনের ট্রাজেডির কাহিনী। রাইচরণ মনিবের চোখে এক আদর্শ ভৃত্যই ছিল, তার নিজেরও জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল সেই ভূমিকাকে ক্রমাগত পুষ্ট করার। বারো বছর বয়সে সে যখন যশোর জেলা থেকে বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে আসে, তখন তার মূল কাজ ছিল এক বছরের শিশু অনুকূলের দেখাশোনা করা। ক্রমে এই অনুকূল বড় হয়, অনুকূলবাবু হয় এবং তার মনিব হয়। অনুকূলবাবুর বিয়ের পরে মাঠাকুরানী ঘরে আসেন ও সংসারের হাল ধরেন। সংসারে রাইচরণের অধিকার কমে কিন্তু এক নতুন দায়িত্ব বর্তায়। অনুকূলবাবুর শিশুপুত্রটির দেখভালের দায়িত্ব। এটাকে অবশ্য দায়িত্বভার নয়, জীবনের পরম আনন্দ হিসেবে গ্রহণ করে রাইচরণ। শিশুপুত্র তাকে আধোগলায় চন্ন বলে ডাকত এবং এবং সেই ডাকের মায়ায় রাইচরণ যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, আগে আর কখনো সে তেমন হয় নি। রাইচরণের সমস্ত ছোটখাটো কাজকে সে চাতুর্য ও বিচারশক্তির চরম পরাকাষ্ঠা বলে জ্ঞান করত এবং বলত এ ছেলে বড় হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে। ইতোমধ্যে অনুকূলবাবু পদ্মাতীরবর্তী এক জেলায় বদলি হলেন। রাইচরণ এক ঠেলাগাড়ি করে ছোট্ট নবকুমারকে পদ্মাতীরে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতেন। একদিন ছোট্ট ছেলেটি তার ‘চন্ন’র কাছে আবদার করে দূর থেকে ফুল পেড়ে এনে দেবার। জলের ধারে তাকে যেতে বারবার নিষেধ করে রাইচরণ দূরে ফুল পাড়তে যায়। জলের ধারে যাবার নিষেধটিই সেই অবকাশে ছোট্ট ছেলেটিকে সেদিকে যেতে প্রলুব্ধ করে। তারপর ঝুপ করে একটি শব্দ এবং পদ্মার অতল জলে ছেলেটির তলিয়ে যাওয়া। ফিরে এসে শত খুঁজেও আর তার কোনও চিহ্ন পায় না রাইচরণ। যদিও অনুকূলবাবু সহ সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন এ পদ্মারই কাজ, সেই টেনে নিয়েছে ছোট ছেলেটিকে তার অতল গর্ভে, তবু মায়ের মন অন্যভাবে ভাবে। রাইচরণকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন মা ঠাকুরন, এমনকী সোনার গয়নার লোভে ছেলে চুরির অভিযোগও আনেন তার ওপর।

এরপর আসে এই গল্প তথা রাইচরণের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। সে দেশে ফেরে। তার স্ত্রীর গর্ভে যথেষ্ট বেশি বয়সে একটি পুত্রসন্তান আসে। সেই শিশুপুত্রকে রেখে স্ত্রী প্রয়াত হলে রাইচরণের ওপরেই এসে পড়ে মা হারা সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার। শিশুর নাম রাখা হয় ফেলনা কিন্তু রাইচরণ তাকে মনে করতে থাকে পদ্মাপারে হারিয়ে ফেলা ছোট্ট মনিবপুত্র বলে। সাধ্যাতীত ব্যয়ে ও প্রয়াসে তাই ফেলনার জামাকাপড়, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও লেখাপড়ার দিকে সে নজর দেয়। ফেলনার সঙ্গে তার আদানপ্রদান পিতা পুত্রর বদলে অনেকটাই যেন ভৃত্য মনিবপুত্র সম্পর্কর চেহারা নেয়। ফেলনার বারো বছর বয়েস হতেই রাইচরণ ফেলনাকে নিয়ে আসে অনুকূলবাবুর বাড়ি। অনুকূলবাবু ও মা ঠাকুরনকে জানায় এই ফেলনাই তাদের হারিয়ে যাওয়া পুত্র, লোভে পড়ে তাকে সে চুরি করেছিল। ফেলনাকে মা ঠাকরুন পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, ছেলে ফিরে পাওয়ার আনন্দে রাইচরণের ‘স্বীকারোক্তি’র অপরাধকেও ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু বছর চোদ্দ আগে যে অনুকূলবাবু রাইচরণকে পুত্রচুরির দোষে অভিযুক্ত করতে সম্মত ছিলেন না, এইবার তিনি অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলালেন। তার সংসারে ‘চোর রাইচরণ’কে অনেক কাতর অনুরোধের পরও আর রাখতে প্রস্তুত হলেন না। ফেলনাও রাইচরণের প্রতি বিরক্ত হয়ে ভাবতে শুরু করল সে আসলে মুন্সেফেরই সন্তান, ভাগ্যদোষে তার শৈশব ভৃত্যগৃহে কাটাতে বাধ্য হয়েছে। বৃদ্ধ রাইচরণ এইবার সব হারানোর শূন্য অনুভূতি ও যন্ত্রণা নিয়ে এমন জায়গায় হারিয়ে গেল, যে আর তার কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না। অনুকূলবাবুর তরফে মাসান্তে পাঠানো বৃত্তির টাকা প্রাপককে খুঁজে না পেয়ে আবার ফিরে এল তাদেরই ঘরে।

রাইচরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনিবের ইপ্সিত ভৃত্যের এক আদর্শ প্রতিরূপ তৈরি করেন। পরিবারে আদরে ভালোবাসাতেই সে থাকত বলে মনে হয়। কিন্তু সে নিজেই নিজেকে এক ভৃত্য মানসিকতায় ঢেকে রেখেছিল। বাবুদের ছেলেটির পদ্মায় তলিয়ে যাওয়া এমন এক ট্রাজেডি, যা দুর্ভাগ্যজনক ও অনেকটাই ব্যক্তি দায়ের অতীত। রাইচরণ তবু নিজেকে ক্ষমা করে নি, কারণ সে যথেষ্ট সতর্ক হয় নি, বিপদের সমস্ত সম্ভাবনাকে আগাম খতিয়ে দেখে নি। অরক্ষিত অবস্থায় শিশুটিকে একা পদ্মাপারে রেখে তারই অনুরোধে ফুল পাড়তে চলে গিয়েছিল। এরই প্রায়শ্চিত্য সে করে গেল পরের বারো বছর ধরে। নিজের সদ্য জন্মানো ও জন্মের পরই মাতৃহারা হওয়া ছেলেটিকে হারিয়ে যাওয়া প্রভুপুত্র রূপেই বড় করে তুলল সাধ্যের সীমা ছাড়ানো আয়োজনের মধ্যে দিয়ে। অতঃপর তাকেই অনুকূলবাবু ও তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিল তাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলের পরিচয় দিয়ে। রাইচরণের ট্রাজেডি এখানে নয় যে ছেলে নব পরিচয়ে পরিচিত হবার পর নিজের বাবাকে পালক পিতা ভাবল আর তার প্রতি বিরক্ত হল মুন্সেফের ঘরে এতদিন থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্য। ট্রাজেডি এখানেই যে সে তার ভৃত্যপদটি হারিয়ে ফেলল। রাইচরণ এক গল্প বানিয়ে নিজেকে ছেলেচোর ও ছেলেকে মনিবপুত্র সাজিয়ে পদ্মাজলে তলিয়ে যাওয়া ট্রাজেডির প্রলেপ দিতে চেয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে নিজের ভৃত্যসত্তার চরম প্রকাশ ঘটানো ও বৃদ্ধবয়সে মনিবগৃহে পুনরায় ঠাঁই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি তার ছিল। কিন্তু সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি তার পূর্ণ হল না। অনুকূলবাবু একদা ছেলেচোরকে আর পরিবারে ঠাঁই দিতে রাজী হলেন না। বারো বছরের ছেলের সঙ্গসুখ রাইচরণ হারাল, তার চেয়েও তার দিক থেকে বড় কথা এই বারো বছর বয়সেই যে সংসারে সে ভৃত্যপদে প্রবেশ করেছিল, সেখান থেকে জীবনের উপান্তে এসে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটল। মানব মনস্তত্ত্বে এমন আদর্শ ভৃত্য মানসিকতা স্বাভাবিক কীনা সে বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারবেন, সমাজবিদেরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ইংরেজ আমলের শাসক শাসিত, মালিক ভৃত্য সম্পর্কের কোনও ছাপ এই গল্পের রাইচরণের ভৃত্য মানসিকতার ওপর পড়েছে কীনা। সাহিত্য পাঠক হিসেবে আমরা বলতে পারি রাইচরণের মন মানসিকতা ও তা জাত যন্ত্রণার ছবিটিকে তুলে ধরতে এখানে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন। ‘পোস্টমাস্টারে’র পর ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ই হল কালানুক্রমিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রধান ছোটগল্প।

৩

‘কঙ্কাল’ (ফাল্গুন ১২৯৮) গল্পটির কাহিনীর মধ্যে বাহ্যস্তরে একটি হাসি ঠাট্টা এবং অতিলৌকিক আবহ আছে। গল্পকথক যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরে একদা একটি কঙ্কাল রাখা থাকত। ছেলেবেলায় সেই কঙ্কালটি তাদের অস্থিবিদ্যা পড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হত। যে রাত্রির কথা কথক শোনাচ্ছেন এই গল্পে সেই রাত্রে রাত বারোটা বেজে গেলেও তার ঘুম আসে নি। এর মধ্যে প্রদীপ নিভে ঘরটিও সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যার কঙ্কাল এই ঘরে রাখা থাকত, সেই অশরীরী ঘরে প্রবেশ করে। শুরু করে গল্পকথকের সঙ্গে কথাবার্তা। কিছু হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েই গল্পের মধ্যে শুরু হয় আরেক গল্প। গল্পকথক এবার হয়ে যান শ্রোতা, আর গল্পের ভেতরে থাকা গল্পটি বলতে শুরু করেন অনামা নায়িকা। গল্পের অনামা নায়িকা বিয়ের দুমাসের মাথায় তার স্বামীকে হারিয়েছিল। বিয়ের পরের যে অল্প সময় সে স্বামীর সঙ্গে কাটিয়েছিল, তাতেই বুঝে নিয়েছিল মানুষটি ভয়ানক। ভালোবাসা নয়, তার প্রতি যে একটিমাত্র অনুভূতি গল্পের নায়িকার ছিল সেটা হল ভয়। তাই স্বামী মারা যাওয়ার পর সে দুঃখিত হয় নি। আর শ্বশুরঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে আসার পর সে পেয়েছিল মুক্তির স্বাদ। অবিবাহিত দাদা ছাড়া সংসারে আর কেউ না থাকায় আত্মীয় স্বজনের কূটকচালির মুখোমুখি তাকে হতে হয় নি। সংসার উদাসীন দাদার খুব বেশি বন্ধুবান্ধব না থাকাতে বাইরের মানুষজনের মুখোমুখিও তাকে তেমন হতে হত না। বিরল ব্যতিক্রম কেবল ছিল একটি মানুষ। দাদার বন্ধু, পেশায় চিকিৎসক শশিশেখর। যুবক ডাক্তার এবং ষোল বছরের এই উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু তা তারা কারো কাছে প্রকাশ করে নি। ডাক্তার শশিশেখরের ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায় যখন অনামা নায়িকা তার জ্বরাক্রান্ত সময়ে চিকিৎসা করতে আসা শশিশেখরের অবস্থার বর্ণনা দেয়।

“ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

'আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।”

এই প্রেম ক্রমশ প্রগাঢ় হল। নায়িকাও শশিকে মন সমর্পণ করলেন গোপনে।

“কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

'আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

'কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হূ হূ করিয়া উঠিত।”

কিন্তু বিধবা নায়িকা আর নব্য যুবক চিকিৎসকের প্রেম পরিণতির দিকে এগোল না। নায়িকা গল্পকথককে তার গল্পে জানায় এর প্রেক্ষাপট ও বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা -

“অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন। 'কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই।”

এরপর যা ঘটল তা ব্যতিক্রমী। নায়িকা গোপনে অশ্রুপাতের বদলে সক্রিয় হয়ে উঠল। আগেই সে গল্পে গল্পে নানা ধরনের বিষের খবর জেনে নিয়েছিল। বিষ সংগ্রহ করে শশিশেখরের বিবাহযাত্রার দিনে ডাক্তারের পানপাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল। তারপর নিজেও বেনারসি শাড়ি পরে বিবাহসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। জীবনে যে ভালোবাসার জনকে সে পেল না, তাকে অন্য কেউ পাবে সে সহ্য করতে পারে নি। তাকে হত্যা করে নিজেও সহমরণে গেছে লোকাতীত জীবনে চিরসাথী হবার বাসনা নিয়ে।

লোকাতীত জীবনেও নায়িকা তার ফেলে আসা শরীরকে ভুলতে পারে নি। গল্প শোনাবার সময় বারবার নিজের রূপযৌবনের বর্ণনা দিয়েছে।

“আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম-- পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত।”

কামনার আগুনে শ্রোতাকে দগ্ধ করতে চেয়ে সে জানিয়েছে, “ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই”।

‘কঙ্কাল’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম আরক্ত অতৃপ্ত প্রেমের গল্প। এর কয়েকমাস আগে লেখা পোস্টমাস্টার গল্পের রতন আর পোস্টমাস্টারের সম্পর্কটিকে সঠিক কোনও অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। আর দালিয়ার অতো গল্পে মিষ্টিমধুর প্রেমের কথা আছে বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি আলাদা। সে দিক থেকে ‘কঙ্কাল’ এক ভিন্ন ধারার গল্প। গল্পটি আগাগোড়া কামনার সংরাগে পরিপূর্ণ। গোটা গল্পটিতে শরীরী কামনার যে উত্তাপ রয়েছে তা ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে বেশ ব্যতিক্রমী।

৪

‘কঙ্কাল’ গল্পটি প্রকাশের তিন মাস পর সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অবিস্মরণীয় প্রেমের গল্প ‘একরাত্রি’ (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)। এই গল্পটিতেও প্রেম পূর্ণতা পায় নি, কিন্তু এখানে ‘কঙ্কাল’ গল্পটির মতো শরীরী উত্তাপ আসে নি, গল্পটির শেষে বেদনার দীর্ঘশ্বাস একটি কবিতার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

গল্পের কাহিনী অংশটি অধিকাংশ রবীন্দ্রগল্পের মতোই সামান্য, তা অসামান্যতা পায় কথনকৌশলে ও ব্যঞ্জনায়। গল্পের কথকের বাল্যসাথী ছিল সুরবালা। ছেলেবেলায় খেলার দিনকালে সুরবালার মা যখন বলতেন, “আহা দুটিতে বেশ মানায়” – তখন এর গভীর তাৎপর্য সে বুঝতে পারে নি। পাড়ায় সুরবালার “রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না”। এরপর গল্পকথক চলে এলেন কলকাতায়। সভা সমিতি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। এমন সময়ে গল্পকথকের পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হয়ে সুরবালার সঙ্গে তার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন। কিন্ত রাজনীতির নেশায় গল্পকথক তখন স্থির করেছেন, “আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব।” তাই বাবাকে জানিয়ে দিলেন, “বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না”। ওদিকে স্বাভাবিকভাবেই জল গড়াল। “দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।” অনেকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি নিয়ে ফিরতে হল গল্পকথককে। সেখানকার সরকারি উকিল সেই রামলোচন রায়, যার সঙ্গে তার বাল্যসখী সুরবালার বিবাহ হয়েছিল। স্কুলের অদূরেই তাদের বাড়ি। রামলোচনবাবুর বাড়িতে কথকের যাতায়াত বাড়ল। আড়াল থেকে তিনি টের পেলেন সুরবালার তাকে নিয়ে ঔৎসুক্য। “এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্খস্ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।” কথকের হৃদয়েও ফেলে আসা সখীর জন্য এবার জেগে উঠল এক নতুন অনুভূতি, এক আশ্চর্য প্রেম। “তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল-- বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।”

এরপর গল্পকথক নিজেই নিজের সঙ্গেই যে যুদ্ধ চালালেন তা রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব বর্ণনাতে এরকম –

“মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও,তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত-- সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরাবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে একমুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।”

এরপরে এসেছিল একটি অদ্ভুত রাত। বিপর্যয়ের রাত। সুরবালার স্বামী রামলোচনবাবু মোকদ্দমার কাজে কয়েকদিনের জন্য তখন বাইরে। বৃষ্টি চরাচর ছেয়ে ফেলেছে আগের দিন থেকেই। কথকের মনে হয়েছিল সুরবালাকে সাহায্য করা দরকার। “এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব।” কিন্তু তিনি তখন ইতঃস্তত করে এই কাজে এগোন নি। অবশেষে “রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল-- সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে।” এবার দ্বিধা ত্যাগ করে সুরবালার বাড়ির দিকে রওনা হলেন গল্পকথক। যাত্রাপথের মাঝখানে থাকা “পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।” গল্পকথক দেখলেন তিনিও যখন সেখানে উঠলেন বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।” পাঠক বুঝলেন সে আর কেউ নয়, সুরবালা। বেশ অনেক্ষণ সেই ঝঞ্ঝা দুর্যোগের মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে থাকলেন পুকুর পাড়ের উচ্চতম এক খণ্ড অংশটির ওপর। - “আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল-হাত-পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে-- তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না-- কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।” এরপর প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টি থামল। মনের ভেতর ঝড়ের দোলা নিয়ে তারা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরলেন। সুরবালার মনোভাবের কথা জানা নেই, কিন্তু গল্পকথক আমাদের জানাচ্ছেন, “আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল-- আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।” সুরবালার সঙ্গে তার কোনও কথা হয় নি, চার চোখের মিলন হয় নি, শরীরী সংযোগের তো প্রশ্নমাত্র নেই। তবু এই রাতটি গল্পকথকের জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থেকে গেল কারণ সুরবালাকে হারিয়ে ফেলার পর এই একবারমাত্র তিনি তাকে এক বিশেষ অর্থে পাশে পেয়েছিলেন। কঙ্কাল গল্পে শরীরী সংরাগের আতপ্ত অনুভূতি ছিল। একরাত্রি গল্পে রবীন্দ্রনাথ উপহার দিলেন এক অন্যরকম আশ্লেষ, যেখানে শরীর নয়, অনুভূতিই কেবল জেগে থাকে প্রেমের বার্তা নিয়ে।

৫

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পে লৌকিক ও অতিলৌকিক পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ‘কঙ্কাল’ এমনই এক গল্প ছিল। ‘জীবিত ও মৃত’ (শ্রাবণ ১২৯৯) গল্পটিকে বাইরে থেকে খানিকটা এই ধরনের মনে হলেও এর অন্তরধর্মটি আলাদা। ‘কঙ্কাল’ গল্পের মূল বিষয়বস্তু অতৃপ্ত কামনা ও জীবনতৃষ্ণা। অন্যদিকে ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পটি আমাদের জানায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে হঠাৎ ফিরে আসা কাদম্বিনীর অবশিষ্ট জীবন জুড়ে কীভাবে মৃত্যু ছায়া ফেলে থাকল। গল্পকথক শুরুতেই আমাদের জানিয়ে দেন কাদম্বিনীর পরিচয় ও অবস্থানটি।

“রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি-- কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।”

এই কাদম্বিনীর অকস্মাৎ শেষ সময় উপস্থিত হল। শ্মশানে অল্প কয়েকজনই তাকে দাহ করতে নিয়ে গেছিল। মৃতদেহ রেখে একে একে তারা সকলেই শ্মশান ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য বেরোয়। কাদম্বিনীর শরীরটি একাকী পড়ে থাকে অন্ধকার শ্মশানে। এমন সময় হঠাৎ তার চেতনা ফিরে আসে। সে যখন বুঝতে পারে সে মরে নি, নিজেই অবাক হয়ে যায়। শ্মশান ছেড়ে লোকালয়ের খোঁজে যেতে থাকে। শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এসে দেখে মৃতদেহ নেই। কিন্তু নিজেদের চলে যাওয়ার ভুল ঢাকতে তারা ফিরে এসে রটিয়ে দেয় দাহকার্য সমাধা হয়েছে।

সে জীবিত না মৃত নিজেই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দুলতে দুলতে কাদম্বিনী আসে তার বাল্যসখী যোগমায়া ও তার স্বামী শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি নিশিন্দাপুরে। এখানে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে কাদম্বিনীর দিন একরকম করে কেটে যাচ্ছিল। তবে তার আচরণে থেকেই গিয়েছিল এক দোদুল্যমানতা। সে নিজেই স্থির করে উঠতে পারছিল না যে সে জীবিত না মৃত। এজন্যই তার কথাবার্তা ও আচরণ মাঝে মাঝে অসংলগ্ন হয়ে উঠত। শ্রীপতিবাবুর কাছ থেকে সে নির্দোষ প্রশ্রয় পেতে শুরু করলে সেটা যোগমায়া ভালোভাবে নিলেন না, স্বামীর অন্য নারীর প্রতি টান বলে সন্দেহ করলেন। ফলে কাদম্বিনীকে বাড়ি থেকে সরানোর জন্য তার ব্যগ্রতা প্রবল হয়ে উঠত। এই পরিস্থিতিতে কাদম্বিনী আবার এসে উপস্থিত হল ফেলে আসা রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়িতেই। কিন্তু সকলে তাকে দেখে ভূত দেখার মতো করে চমকে উঠল।

“শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন-- তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, 'ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও-- আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।'

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।”

কিন্তু রক্তপাতেও পরিবারের লোকের বিশ্বাস সে অর্জন করতে পারল না। তখন কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই' বলে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিল। জীবিত মানুষের জলে পড়ার শব্দ হল ঝুপ করে। তারপর জলে ডুবে মৃত্যু হল কাদম্বিনীর। গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বাংলা সাহিত্যের এই চিরস্মরণীয় প্রবাদে পরিণত হওয়া বাক্যটি, “কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।”

এই গল্পের বাইরের স্তরে রয়েছে কাদম্বিনী জীবিত না মৃত এই প্রশ্নটি। আজকের পাঠক এর ভেতর থেকে খুঁজে নিতে পারেন এক পরিচিতি সত্তার প্রশ্ন। সমাজে সংসারে সেকালের নারীর সামগ্রিক পরিচিতি ও অধিকারের সীমা চৌহদ্দির প্রশ্ন। যে সংসারের জন্য তারা প্রাণপাত করেন, যে বাড়িকে তারা আগলে রাখেন, সেই সংসার সেই বাড়ি কতটা তাঁদের ? গল্পের শুরুতে “রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির” কথা আমরা শুনি। পরে শুনি “নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি”র কথা। বাড়িগুলি সবই পুরুষের নামে চিহ্নিত। মালিকানা শুধু তাদের নয়, পরিচিতিও তাদের। এই বাড়িগুলির অন্তঃপুরের ঘেরাটোপে বন্দী নারীদের আত্মপরিচিতির সঙ্কটটি কি কাদম্বিনীর পরিচিতিসত্তার সঙ্কটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াত কখনো? প্রশ্ন জাগত তারা স্বাধীন না পরাধীন ? নিজের ইচ্ছায় চলতে সক্ষম না অক্ষম? নিজের পরিচিতিতে বিশ্বজগতে পরিচিত হতে তারা পারে নাকি পারে না ?

৬

কাবুলিওয়ালা (অগ্রহায়ণ ১২৯৯) সুপরিচিত গল্প এবং এর বিষয় পিতৃস্নেহ। এর আগে দেনাপাওনার মতো গল্পে বাবা মেয়ের প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু তার প্রকৃতি আলাদা। দেনাপাওনা গল্পটি পিতৃস্নেহের থেকেও বেশি করে কন্যাদায়ের গল্প, পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে মেয়েদের মর্মান্তিক পরিণতির গল্প। কাবুলিওয়ালা গল্পে কন্যার প্রতি দায়ের প্রসঙ্গ নেই, আছে ঐকান্তিক আড়ালহীন ভালোবাসার বিষয়টি। সে ভালোবাসা যে দেশকাল নিরপেক্ষ, কলকাতা কাবুল, বাঙালি কাবুলিওয়ালা নিরপেক্ষ – সেটাই রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখান। মিনির প্রতি তার গল্পকথক পিতার ভালোবাসার কথা দিয়ে এই গল্প শুরু হয়। তারপর আসে কাবুলিওয়ালা মিনির অসম বয়সী বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ। গল্পের একেবারে শেষে এসে আমরা জানতে পারি কাবুলিওয়ালাটিরও দেশে মিনির মতোই এক মেয়ে আছে। জীবিকার তাগিদে কাবুল ছেড়ে কলকাতার পথে পথে সে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন তাকে সঙ্গ দেয় মেয়ের স্মৃতিমাখা তার ছোট্ট হাতের ছাপটি, যেটি সবসময় সযত্নে তার বুক পকেটে রাখা থাকে। মিনির মধ্যে এই মেয়েটিকেই খুঁজে পায় কাবুলিওয়ালা আর তার প্রতি সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দেয়। গল্পের শেষদিকে মিনির বিবাহদিনে গল্পকথক কন্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে উমার পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীগৃহে যাত্রার পুরাণবিখ্যাত প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন। – “আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে”। এই প্রসঙ্গ উত্থাপণের মধ্যে দিয়েও কন্যার প্রতি পিতার মায়াময় ভালোবাসার চিরন্তন দিকটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাবুলিওয়ালা যখন মেয়ের স্মৃতিচিহ্নমাখা কাগজখণ্ডটি দেখায়, তখনই গল্পকথকের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পিতৃসত্তার সর্বজনীন রূপটি – “দেখিয়া আমার চোখ ছল্ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম -- তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা।”

কাবুলিওয়ালা গল্পের আবেদন শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে গরীব, বাঙালি থেকে আফগানিস্তানি বা ইউরোপীয় – সবার কাছেই সমান ও গভীর।

৭

মানব মনস্তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কত ভালো বুঝতেন তার প্রমাণ রয়েছে ‘মধ্যবর্তিনী’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) গল্পে। এই গল্প নিবারণ ও তার স্ত্রী হরসুন্দরীর গল্প। নিবারণ যে মনপ্রাণ দিয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসতেন তার কথা দিয়ে গল্পের শুরু। হরসুন্দরীর দীর্ঘ চল্লিশ দিনের অসুস্থতা কীভাবে নিবারণকে উদ্বেল করে তুলেছিল, কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি স্ত্রীর সেবাযত্ন করেছিলেন, সেটা গল্পকথক শুরুতেই আমাদের জানিয়েছেন।

“হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত উর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল।”

কিন্তু ব্যধির প্রকোপ হরসুন্দরীকে দুর্বল ও সন্তান ধারনে অক্ষম করে তুলল। বংশরক্ষার তাগিদে হরসুন্দরী নিজেই স্বাম্মী নিবারণকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বললেন। “নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, 'আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো।” এই সময়ে হরসুন্দরীর মনোজগতের ভাবটি কী ছিল, সেটাও গল্পকথক জানিয়েছেন, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরে এর পরিবর্তনটিই হয়ে উঠবে গল্পের মূল বিষয়বস্তু। “মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশুকন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম। কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সেই হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।”

নিবারণ এই বিবাহ প্রস্তাবে তীব্র অসম্মতিজ্ঞাপন করলেন। “প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।” বারংবার অনুরোধের পর নিবারণ যখন জানাল “'বুড়াবয়সে একটি কচি খুকীকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।'

হরসুন্দরী কহিল, 'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।”

অতঃপর নিবারণের দ্বিতীয় বিবাহ হল স্ত্রী হরসুন্দরীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহে। শেষদিকে অবশ্য এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসবে, বাড়ি শিশুর কলকাকলিতে পূর্ণ হবে, এমন সুখস্বপ্নের ছবি নিবারণের মনেও এসেছিল। “নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।” অবশেষে “একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।”

প্রথমদিকে নিবারণ সলজ্জভাবে শৈলবালাকে এড়িয়ে যেত। বড় বউ হরসুন্দরী চেষ্টা করত ছোট বউয়ের দিকে নিবারণকে আকৃষ্ট করার। কিন্তু নিবারণের দিক থেকে সাড়া মিলত না। মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় দিক এমনই যে সেটা নিজের অজান্তেই হরসুন্দরীকে সুখি করত। স্বামী তাকে ছেড়ে দ্বিতীয় বউকে ভালোবাসছে না, এই ছিল সুখের কারণ।

কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলালো। নিবারণ তার নববিবাহিতা ছোট স্ত্রীকে ভালোবাসতে শুরু করল। বস্তুতপক্ষে ভালোবাসার এই আবেগটিকে সে এই প্রথমবার অনুভব করল। এর কারণও গল্পকথক জানিয়ে দেন আমাদের। “শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।”

নিবারণ যতই দ্বিতীয়া স্ত্রীর ঘনিষ্ট হতে লাগল, সেজন্য আড়াল আবডাল খুঁজতে লাগল, ততই শুরু হল বড়বউ হরসুন্দরীর অন্তরের দহনজ্বালা।

“নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন--যেন আমি উহাদের সুখের কাঁটা।”

পরিস্থিতি আরো জটিল হল নিবারণের অবিবেচক চিন্তা, ব্যবহার ও আচরণে।

“হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, 'ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।'

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না; রাঁধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।”

…

“হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।”

হরসুন্দরীর মনোজগতের পরিবর্তন এবং তারই সূত্র ধরে মানব মনস্তত্ত্বের কিছু নিগূঢ় অধ্যায়কে এই গল্পে খুলে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর সেটাই হল এই গল্পের মূল আকর্ষণ। গল্পকথক আমাদের বলেন – “হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জ্বলতা কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্জ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।”

শৈলবালার অন্যায় অন্যায্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টায় নিবারণ আপিসের টাকা চুরি করা আরম্ভ করল। ধরা পরার পর কোম্পানি তাকে দয়া করে জেলে দিল না বটে, কিন্তু টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিতে হল। হরসুন্দরী সব সোনার গয়না শৈলবালার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেগুলি শৈলবালা দিতে রাজি হল না। গয়না নিলে আত্মহত্যা করার ভয় দেখাল। বসতবাড়ি বিক্রি করে নিবারণকে সে যাত্রা রক্ষা পেতে হল। নিবারণ শৈলবালা সম্পর্কের সুরটি কেটে গেল। শৈলবালাও অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করল। নিবারণ দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রথমে কাতর হলেও কেন মুক্তির আস্বাদ অনুভব করল সে প্রসঙ্গে গল্পকথক জানান – “নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।”

নিবারণ আবার ফেরার চেষ্টা করল তার প্রথম স্ত্রীর কাছে। “একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল”। কিন্তু তাদের শরীর বা মন কোনওকিছুই আর আগের মতো মিলতে পারল না। “মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না”।

৮

‘শাস্তি’ (শ্রাবণ ১৩০০) গল্পের মূল চরিত্র চন্দরার মুখে বসানো এক শব্দের সংলাপ সহ শেষ বাক্যটি - “চন্দরা কহিল মরণ” – অমর হয়ে গিয়েছে তার ব্যঞ্জনার জন্য। এই ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয় গোটা গল্পটি পড়লে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পই আদর্শ গীতিকবিতার মতো সীমিত শব্দে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ‘শাস্তি’ গল্পটিও তেমনই। সেইসঙ্গে গল্পটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। গল্পটির কাহিনী অংশটি দীর্ঘ নয়, কিন্তু নাটকীয়তায় ভরপুর। ছিদাম ও দুখিরাম দুই ভাই প্রতিদিন সকাল বেলাতেই জনমজুরের কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর তাদের দুই বউ – রাধা ও চন্দরা শুরু করে তীব্র ঝগড়া। রুই পরিবারের দুই জায়ের ঝগড়া ও চিল চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা সকলেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। দুই ভাইও বিষয়টিকে নিত্য নৈমিত্তিক বাস্তবতা বলে ধরে নিয়েছে। একদিন কাজের জায়গায় নানা অন্যায় অনাচার সয়ে ক্লান্ত দেহে ও রুষ্ট মনে দুই ভাই যখন ঘরে ফিরল, তখন দেখল ঝগড়ার পর বিশৃঙ্খল হয়ে আছে পরিবেশ। বউয়ের কাছে ভাত চাইল বড় ভাই দুখিরাম। আগে থেকেই ঝগড়াশ্রান্ত রাধা তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে উত্তর দিল – “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।” সেকালের প্রেক্ষিতে ঘরের বউয়ের রোজগার করে আনার শ্লেষটির ইঙ্গিৎ ছিল দেহব্যবসার দিকে। আগে থেকেই ক্ষুব্ধ দুখীরাম এই তীব্র শ্লেষ সইতে না পেরে হাতের দাটিকে বসিয়ে দেয় বড়বউয়ের মাথায় আর তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। এইসময় রামলোচন চক্রবর্তী তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়। দাদা দুখিরামের খুনের দায় চাপা দিতে গিয়ে ছিদাম খুনের দোষ চাপিয়ে দেয় নিজের স্ত্রী চন্দরার ওপর। সে যে ভেবেচিন্তে এই দোষ চাপিয়েছিল তা নয়। কিন্তু কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর নানা অপযুক্তি সাজাতে থাকে। যার কুৎসিৎতমটি হল - “বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।”

এইখান থেকে গল্প নতুন বাঁক নিল আর ঘটনার গতির ওপরে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল চন্দরা চরিত্র, আর তার দৃঢ় অভিমান। স্বামী তাকে জা হত্যার মিথ্যা দায় নিতে বলছে, এটা তাকে শোকে রাগে অভিমানে পাগল করে দিল। চন্দরা আর ছিদাম দুজনেই ছিল দুর্দান্ত। তারা পরস্পরকে নিজের নিজের বশে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা অনেকবার করেছে,কিন্তু কেউই চূড়ান্ত সফল হয় নি। চন্দরা সম্পর্কে গল্পকথক জানান, “পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।” অন্যদিকে ছিদাম সম্পর্কে গল্পকথক জানান, “গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল--তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত।”

ভালোবাসা ও সন্দেহ, নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা ও তাকে পাশ কাটানো – এই দ্বন্দ্বমাধুর্যে ভরা ছিল ছিদাম চন্দরার দাম্পত্য। “চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।” বলাই বাহুল্য এই ব্যাখ্যা যত না মজুমদার বাড়ির ছেলেটির প্রতি আকর্ষণবশত, তার চেয়ে ঢের বেশি স্বামী ছিদামের মনে ঈর্ষার জ্বালা ধরানোর জন্য। এই দ্বন্দ্বসংঘাত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলতই। কথক আমাদের জানান – “উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।”

কিন্তু গোটা পরিস্থিতি পালটে গেল যখন “ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল।” এই সময় থেকেই সে স্থির করে নিল তার কর্তব্যকর্ম। ছিদাম যখন চন্দরাকে শেখাতে গেল পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলতে হবে “চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।” সে ততক্ষণে স্থির করে নিয়েছে নিজেকে সে আর বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। “পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, 'হাঁ আমি খুন করিয়াছি।” জজ সাহেবের কাছে গিয়েও চন্দরা যখন দৃঢ়স্বরে একই কথা বলল, তিনিও অনুভব করলেন, “এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান।” গল্পকথক একটি অমোঘ বাক্যে চন্দরার অভিমানের অন্তর্গূঢ় কারণটি আমাদের জানিয়ে দেন। “চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম - আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।” চন্দরার এই মানসিকতা থেকেই বোঝা যায় তার উচ্চারিত শেষ ‘মরণ’ শব্দটির তাৎপর্য।

ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে সে কেবল তার মাকে দেখতে চেয়েছিল, মাঝের জীবনটিকে অস্বীকার করে ফিরতে চেয়েছিল উৎসমুখে। স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে চায় কীনা এই প্রশ্নের উত্তরে চন্দরা যখন ‘মরণ’ শব্দটি উচ্চারণ করে তখন শব্দটি তার মনের বহুবিধ আবেগের এক জটিল মিশ্রণ নিয়ে সামনে আসে, যেখানে মিশে থাকে রাগ, ক্ষোভ, হতাশা, বেদনা এমনকী হয়ত গোপন ভালোবাসা আর লজ্জাও। তবে সবচেয়ে বেশি থাকে নিঃসন্দেহে এক দুর্দমনীয় অভিমান, যার কাছে ফাঁসির দড়িকে বরণ করে নেওয়াকেও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

৯

মিষ্টি প্রেমের গল্প বলতে যা বোঝায়, তেমন গল্প রবীন্দ্রনাথ যে কটি লিখেছেন, ‘সমাপ্তি’ (আশ্বিন, কার্তিক ১৩০০) তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সদ্য কিশোরী মৃন্ময়ী এবং সদ্য কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ অপূর্বর বিবাহ পরবর্তী হালকা মান অভিমান ও গভীর প্রেম এর বিষয়বস্তু। মৃন্ময়ী চরিত্রটি ব্যতিক্রমী এবং সে কারণেই আকর্ষণীয়। পাড়াগাঁয়ের পুরস্ত্রীদের কাছে মেয়েটি যে কারণে নিন্দিতা, সেই কারণেই তাকে পছন্দ করে ফেলে কলকাতার কলেজে পড়া যুবক অপূর্ব। সেই কারণটি হল মেয়েটির সপ্রতিভ আচরণ, নারীসুলভ বিধিবিধানকে ভেঙে নিজেকে নিজের মতো করে সর্বত্র অনায়াস বিচরণ, দুষ্টুমিভরা হাস্যক্রীড়ামুখর জীবন। অপূর্বর বিবাহের জন্য অন্য মেয়ে দেখা হয়, কিন্তু কাষ্ঠপুত্তুলিবৎ কাউকে নয়, সে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় মৃন্ময়ীকেই। অবশেষে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অবশ্য অপূর্ব মৃন্ময়ীর মন পায় নি। কিন্তু অপূর্বকে পাঠকের ভালো লেগে যায় একারনেই যে স্বামীসুলভ কোনও জবরদস্তি বা অভিভাবকত্ব সে প্রথামতো মৃন্ময়ীর ওপর চাপিয়ে দেয় নি। বয়সে বড় স্নেহশীল এক বন্ধুর মতো আচরণ করেছে, এমনকী সামাজিকভাবে খানিক অসঙ্গত কাজগুলিকেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে নবপরিনীতা স্ত্রীর পাশে থেকেছে। মা কখনো কখনো বিরূপ হলেও স্ত্রীকে কখনোই মানসিক আঘাত দিতে চায় নি। মৃন্ময়ীর মধ্যে অবশ্য অপূর্বর প্রতি ভালোবাসামাখা অনুভূতি জেগে উঠতে দেরি হয়েছে। সেই জাগরণ হয়েছে অপূর্ব তাকে ছেড়ে কলকাতা চলে আসার ঠিক পরেই। সে হঠাৎই অনুভব করে আগের জীবন আর তার ভালো লাগছে না। বাল্যক্রীড়া ও সেই ক্রীড়ার সাথীরা আর তাকে আকর্ষণ করতে পারছে না। তার স্বভাবেও আসে নাটকীয় পরিবর্তন। স্বেচ্ছাবিহারিণী দামাল মেয়েটি নরম হয়, শ্বশুর ঘরে এসে শাশুড়ির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। সবচেয়ে বড় কথা স্বামীর আহ্বান সত্ত্বেও তার সঙ্গে কলকাতা না গিয়ে কত বড় ভুল করেছে তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে থাকে। স্বামী বিরহে কাঁচা হাতে চিঠি লেখে, যদিও ঠিকানা না লেখায় সেই চিঠি কোনও দিনই স্বামীর কাছে গিয়ে পৌঁছয় না। সে অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা করে থাকে চাতক পাখির মতো। অবশেষে শাশুড়ি কলকাতায় আসা ঠিক করলে সেও আসে এবং স্বামীর সঙ্গে তার বহুপ্রতীক্ষিত মিলন হয়। এই গল্পে যে মিষ্টিমধুর প্রেমের বাতাবরণ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা এই গল্প রচনার বহুদিন পরে আজও একই পরিমাণ সজীব ও আকর্ষণীয় থেকে গেছে।

১০

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পই আয়তনে ছোট। তিন চার পাতার মধ্যে সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ। ‘মেঘ ও রৌদ্র’ (আশ্বিন, কার্তিক ১৩০১) গল্পটি কিন্তু আয়তনে অনেকটাই বড়। ‘সমাপ্তি’ গল্পের মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে ‘সাধনা’ পত্রিকায় অন্যান্য রবীন্দ্রগল্পগুলি সাধারণভাবে একটি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হলেও ‘মেঘ ও রৌদ্র’র জন্য লেগেছে ১৩০১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন কার্তিক দুটি সংখ্যা। এই গল্পের আর একটি ব্যতিক্রমী দিক হল ছোটগল্পে সাধারণভাবে একটিই ইম্প্রেশন বা প্রতীতিগত দিক থাকলেও এখানে রয়েছে দুটি দিক – একটি হার্দিক ও অন্যটি রাজনৈতিক। এই দুটি দিক একত্রে মিশেছে শশিভূষণ চরিত্রটির সূত্র ধরে।

কলকাতা থেকে এম এ এবং আইন পাশ করে শশিভূষণ গ্রামে ফিরে আসে এবং বিদ্যাচর্চা করেই দিন অতিবাহিত করে। সেই বিদ্যাচর্চার প্রতি আর কারো বিশেষ ঔৎসুক্য না থাকলেও বালিকা গিরিবালার আছে। সে নানাভাবে শশিভূষণের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কখনো সফল হয়ে খুশিতে ভেসে যায়, কখনো ব্যর্থ হয়ে কষ্টে ভেঙে পড়ে। শশিভূষণ চেষ্টা করে গিরিবালাকে বর্ণপরিচয় ও নানা সহজপাঠে শিক্ষিত করে তোলার। গিরিবালার দীর্ঘ অদর্শন তাকেও উৎকন্ঠিত ও ব্যথিত করে। গল্পের প্রথম পর্বের এই হার্দিক দিকটি আবার ফিরে আসে একেবারে শেষপর্বে। মাঝখানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বেশি।

শশিভূষণ বিদ্যানুরাগী এবং ন্যায়পরায়ণ আদর্শবাদী। ইংরেজ দেশের শাসক বলেই সাহেবরা নানা অন্যায় এবং বে আইনী কাজ করবে – এটা সে মেনে নিতে পারে না। নিজের আইনী বিদ্যা ও ডিগ্রিকে সে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চায়। এজন্য দক্ষিণা নেওয়া দূরে থাকুক, নিজেই মামলার খরচ পর্যন্ত বহন করতে প্রস্তুত হয়। অনেকে সাময়িক রাগে ক্ষোভে সাহেবের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ে সামিল হলেও শেষমেষ ভয়ে পিছুটান দেয় এবং মামলা বানচাল হয়ে যায়। কখনো কখনো বিচারক ও গোটা ব্যবস্থাটাই সাহেবদের দিকে এততাই হেলে থাকে যে দেশীয়দের বিচার পাওয়ার কোনও রাস্তা থাকে না। এসবই শশিভূষণকে ক্ষুব্ধ করতে থাকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে সে আইনী লড়াইয়ে আস্থা না রেখে নিজেই সাহেবকে তার অন্যায় আচরণের জন্য মারতে যায়। তারপর বিচারে তার কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে শশিভূষণ বেরনোর পর গল্প রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে আবার ফেলে আসা হার্দিক বৃত্তের দিকে ফেরে। জেলে থাকার সময় শশিভূষণের বাবা মারা যান আর তার সম্পত্তির অধিকাংশ প্রতিবেশীদের কূটকৌশলে হাতছাড়া হয়ে যায়। জেলে যাবার আগেই সে গিরিবালার বিবাহ এবং শ্বশুরবাড়ি যাত্রা দেখে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে যখন ভাবছে তখনই তার নাম ধরে একজনের ডাক শুনতে পায় আর দেখে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি মোটরগাড়ি প্রস্তুত। খানিক পরে একটি সুরম্য অট্টালিকার এক সুসজ্জিত ঘরে সে প্রবেশ করে, যে ঘরটি নানা আকর্ষণীয় বইয়ে ভরা। বইঘরটি তাকে দ্বিতীয়বার মুক্তির স্বাদ দেয়। টেবিলের ওপরে রাখা বালিকা গিরিবালার বইগুলো দেখে সে বুঝতে পারে সে কোথায় এসেছে। গিরিবালা এসে তাঁকে প্রণাম করে। তার গায়ে তখন বৈধব্যের সাদা পোশাক। এখানেই গল্প শেষ হয়। আরো পরে লেখা ‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও বিধবা বিনোদিনীর জন্য পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না রেখে শেষমেষ তাকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গল্পেও গিরিবালা শশিভূষণের নতুন করে কোনও সম্পর্কে বাঁধা পড়ার কোনও ইঙ্গিৎ নেই। কেবল গিরিবালার তরফে শশিভূষণের চরণস্পর্শ করে তাকে আশ্রয়দানের কথাটা আছে। তবে এই সমাপ্তিকে একইসঙ্গে বাস্তবসম্মত ও মানবিক বলে মনে হয়। অন্তত একই বাড়িতে এরপর তার ছোটবেলার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে গিরিবালা থেকে যেতে পারবে। বিনোদিনীর মতো তাকে সংসার ছেড়ে কাশীবাসী হতে হবে না। আর শশিশেখরও পাবে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের পর একটি শান্তির আশ্রয় ও স্নেহসুধামাখা নিশ্চিন্ত অবসর।

১১

‘কঙ্কাল’ গল্পের বেশ কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ (শ্রাবণ ১৩০২) গল্পটি। প্রাকৃতের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আগমনের কথা রয়েছে এই গল্পেও। অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাব শুধু ছোটগল্পসমূহের মধ্যেই নয়, সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যেই যৎসামান্য। সেদিক থেকে ‘কঙ্কাল’ ও ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ব্যতিক্রমী রচনা। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটিও মূল কথকের মুখে সরাসরি বলা নয়, এটিও ‘কঙ্কাল’ এর মতো ‘টেল উইদিন এ টেল’ বা ‘গল্পের মধ্যে গল্প’ জাতীয় রচনা। গল্পকথক ট্রেনের এক সহযাত্রীর মুখে শোনা অভিজ্ঞতাকেই এখানে উপস্থাপিত করেছেন। এখানেও রয়েছে ‘কঙ্কাল’ এর মতোই এক অপ্রাপ্তিজনিত ফিরে আসা। জুনাগড়ের কাজ ছেড়ে গল্পকথকের ট্রেনযাত্রার সহযাত্রী যোগ দিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের কাজে। তাকে পাঠানো হয়েছিল বরীচে তুলোর মাশুল সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে। সেখানে এসে তিনি থাকতে শুরু করেন ‘নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ’এ। “নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে”। আমরা জানতে পারি “প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।” ভেতরের গল্পটির কথক সেখানে যে সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, তাকে অবলম্বন করেই গল্পরসটি এখানে জমিয়ে তোলা হয়েছে। দিনের বেলায় স্বাভাবিক প্রাসাদটি রাত হলেই ভিন্ন চেহারা ধারন করে। প্রথম রাতেই কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন কথক, “অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল”। ক্রমশ অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা গাঢ় হতে থাকল প্রতি রাতে। একটি রাতের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে গল্পে।

“সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য-আহ্বান-রূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তরচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ণ বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের-সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে, বসিয়া আছে দেখা গেল না--কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অসলভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।”

প্রতিটি রাতের শেষে যখন সকাল হত, তখন এই পট পরিবেশ একেবারে পালটে সবকিছু স্বাভাবিক লৌকিক হয়ে উঠত। কথক জানান তিনি এই বাড়ি ছেড়ে আসতে চেয়েছিলেন, একবার সব জিনিসপত্র নিয়ে চলেও এসেছিলেন, কিন্তু বাড়িটি এক অদ্ভুত শক্তিতে সন্ধ্যে নামলেই তাকে টেনে নিত। সচেতন মনকে দমিয়ে সেই টানে সাড়া না দিয়ে তার কোনও উপায় থাকত না। তিনি যেন বাড়িটির দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন। প্রতি সকালে শোনা যেত মেহের আলি বলে এক পাগলের চিৎকার। সে সবাইকে জানাতে চাইত, “'তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।” কথক অনুমান করেছেন মেহের আলি হয়ত এই বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিল। তারপর অতিলৌকিকের ফাঁদে পড়ে তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। যেটুকু চেতনা বেঁচে আছে, তা দিয়েই সে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়।

‘কঙ্কাল’ গল্পে ব্যক্তি প্রেমের কামনা সংরাগ প্রকাশ পেয়েছে, আর ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে রয়েছে এক মজলিসের আবেশ। ‘কঙ্কাল’ গল্পে অনামা নায়িকার অতিলৌকিক থেকে লৌকিকে নেমে আসার আখ্যান আমরা শুনেছিলাম, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ এ পেলাম এক বিপরীত যাত্রা। প্রকৃত গল্পকথক এখানে লৌকিক থেকে প্রতি দিনাবসানে চলে যেতে থাকলেন অতিলৌকিকের আবেশে। দুটি গল্প এই অর্থে পরস্পরের বিপ্রতীপ ও পরিপূরক।

১২

ওপরে আলোচিত গল্পগুলি বাদে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে আছে সম্পত্তি সমর্পণ - অগ্রহায়ণ – ১২৯৮, দালিয়া - মাঘ ১২৯৮, মুক্তির উপায় - চৈত্র ১২৯৮, ত্যাগ - বৈশাখ ১২৯৯, একটা আষাঢ়ে গল্প – আষাঢ় ১২৯৯, স্বর্ণ মৃগ – ভাদ্র/আশ্বিন ১২৯৯, রীতিমত নভেল – ভাদ্র/ আশ্বিন ১২৯৯, জয় পরাজয় - কার্তিক ১২৯৯, ছুটি - পৌষ ১২৯৯, সুভা - মাঘ ১২৯৯, মহামায়া - ফাল্গুন ১২৯৯, দান প্রতিদান - চৈত্র ১২৯৯, সম্পাদক - বৈশাখ ১৩০০, অসম্ভব কথা - আষাঢ় ১৩০০, একট ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প - ভাদ্র ১৩০০, সমস্যা পূরণ - অগ্রহায়ণ ১৩০০, অনধিকার প্রবেশ - শ্রাবণ ১৩০১, প্রায়শ্চিত্ত - অগ্রহায়ণ ১৩০১, বিচারক - পৌষ ১৩০১, নিশীথে - মাঘ ১৩০১, আপদ - ফাল্গুন ১৩০১, দিদি - চৈত্র ১৩০১, মানভঞ্জন - বৈশাখ ১৩০২, ঠাকুরদা - জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, প্রতিহিংসা - আষাঢ় ১৩০২, অতিথি - ভাদ্র, কার্তিক ১৩০২ প্রভৃতি গল্প।

ছোটগল্প ছাড়াও ‘সোনার তরী’ ও ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধনার পাতাতে। সাধনার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা পুস্তক সমালোচনা ও প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের মৃত্যুর পর তাঁদের নিয়ে রচিত বিখ্যাত দুটি প্রবন্ধও প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সাধনা’ পত্রিকাতেই। এছাড়াও এই সময়ে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেগুলিতে সেই সময়কার জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা, সাধনা পত্রিকা পরিচালনা ও রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে মূল্যবান আলোকপাত রয়েছে। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলিও মূলত এই পর্বেরই রচনা। সাধনা পত্রিকার পাতাতে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী সংকলিত হয়েছে পরবর্তীকালে প্রকাশিত অন্তত কুড়িটি বইতে। সাধনা পত্রিকা প্রকাশের চার বছরের পর্বটি ছিল রবীন্দ্রজীবনের অন্যতম সৃজনশীল অধ্যায়।

হিতবাদী পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্প নিয়ে এর আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার লিংক -

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - হিতবাদী পর্ব