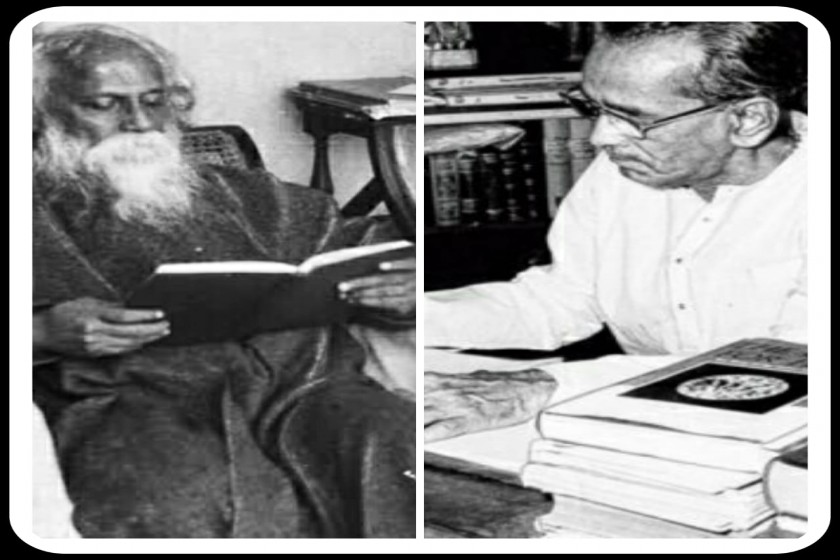

এমনি বহে ধারা : তারাশঙ্করের রবীন্দ্রনাথ

- 09 May, 2021

- লেখক: নীতা মণ্ডল

(১)

রৌদ্রতপ্ত চৈত্রের অপরাহ্ণবেলায় লাল মোরামের রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছগুলি নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। থেকে থেকে দুএকটা পাখি করুণ, কাতর স্বরে ডাকছে। শাল বকুল ছাতিমের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে তারাশঙ্কর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আনন্দে আর পুলকে দিশেহারা হয়ে তীব্র রোদ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব চিঠিতে লিখেছেন ‘দেখা কর।’ এই ডাক শুনে কি গ্রীষ্মের দাবদাহকে অজুহাত করে ঘরে বসে থাকা যায়!

দ্বিধাগ্রস্থ তারাশঙ্কর ভাবলেন, ‘এভাবে খবর না দিয়ে আসাটা একেবারে গেঁয়ো মানুষের মতো হয়ে গেল। এখন কি তীর্থযাত্রীর মতো সোজা তাঁর অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াব?’ কিন্তু গিয়ে কার কাছে কী বলতে হবে বুঝতে পারলেন না। এমন বহু প্রতীক্ষিত ক্ষণ যে উপস্থিত তা যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। এর আগে কতবার মনে হয়েছে, ‘কলকাতার কাগজে লেখা বের হয়। লোকে ভালো মন্দ দুই বলে। অবশ্য মন্দটাই বেশি বলে। সে বলুক কিন্তু সাহিত্য জগতের মহীরুহ যদি একবার পড়তেন আমার লেখা! পড়ে যদি কিছু একটা বলতেন!’

ইচ্ছে থাকলেও সংকোচ কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না। পত্রিকায় লিখতে লিখতেই একদিন প্রকাশিত হল প্রথম বই, ‘রাইকমল’। তারপর দশটি গল্প নিয়ে একটি সংকলনও প্রকাশ পেল। বই দুখানি সমালোচনার জন্যে কাগজে কাগজে পাঠানোর সময় হঠাৎ করেই ভয়কে জয় করে ফেললেন তারাশঙ্কর। দুখানি বই রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে।

সপ্তাহ খানেক পরই চিঠিপত্রের মধ্যে তারাশঙ্কর পেলেন একটি বিচিত্র খাম। সাদা খামের এক কোণে লালকালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা ‘র’। উচ্ছ্বাসে বুকের ভেতরে তোলপাড় করে উঠল। খামটি খুলে দেখলেন যা ভেবেছেন তাই। গুরুদেব চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে এমন একটিও শব্দ নেই যা নিন্দার ইঙ্গিত বহন করে। বরং লিখেছেন, ‘তোমার ‘রাইকমল’ আমার মনোহরণ করেছে।’ পরিশেষে লিখেছেন ‘তোমার অপর বইখানি সময়মতো পড়ব।’

এসব সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে তারাশঙ্কর পৌঁছে গেলেন গেস্টহাউসে। বাহুল্যবর্জিত পোশাকে রোগা, শ্যামলা, খর্বকায় আগন্তুককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে গেস্টহাউসের অধ্যক্ষ মহাশয় জানতে চাইলেন, কী অভিপ্রায়ে শান্তিনিকেতনে আগমন?

তারাশঙ্কর বললেন, ‘কবির দর্শন প্রার্থী হয়ে এসেছি।’

ভদ্রলোকের ভ্রুতে ভাঁজ পড়ল। বললেন, ‘তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?’

- আজ্ঞে হ্যাঁ।

- দেখা তো হবে না।

- সে ব্যবস্থা আমি করে নেব।

- কিন্তু গেস্টহাউসে তো জায়গা হবে না। রাত্রে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট লোকেরা আসবেন।

- তাহলে?

স্বগতোক্তির মতো ‘তাহলে’ শব্দটা উচ্চারিত হতেই কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘এক কাজ করতে পারেন। এ বাড়ির ওপাশে পান্থনিবাস বলে একটা জায়গা আছে সেখানে থাকতে পারেন।’

গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারাশঙ্কর ভাবলেন কালীমোহনবাবুর বাড়িতে যাবেন। কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়নের কাজের সর্বেসর্বা। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে তারশঙ্করের পরিচয়। তারাশঙ্করকে খুবই স্নেহ করেন ভদ্রলোক। বছর কয়েক আগে পল্লী সম্মেলনে লাভপুরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে উৎসাহিত করেছিলেন। সেবারেই সামনে থেকে কবিগুরুকে প্রথম দেখা। তবে ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোনও সুযোগ তখন ছিল না। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বহু স্বেচ্ছাসেবক এসেছিলেন। উদয়নের একটা ঘরে বৈঠক হয়েছিল। প্রথম সারিতে বসে দুচোখ ভরে তারাশঙ্কর দেখেছিলেন, দিব্যকান্তি, যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর বলা একটি কথা আজও কানে বাজে, ‘গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।’

তারাশঙ্করের ভাবনায় আবার ছেদ পড়ল। শ্রীনিকেতনে কালীমোহনবাবুর বাড়িতে যে যাবেন কিন্তু ঠিকানা তো জানা নেই। উপায়ান্তর না দেখে পান্থনিবাসেই উঠলেন তারাশঙ্কর। শান্তিনিকেতনের বুকে তখন সন্ধ্যা নামছে। পাখির কলতানে ভরে উঠছে আশ্রম। একটা ছোট একতলা বাড়িতে মোটে তিনটে ঘর নিয়ে পান্থনিবাস। জিনিসপত্র রেখে চায়ের সন্ধানে বের হলেন তারাশঙ্কর। ফিরে এসে দেখলেন পান্থনিবাস গমগম করছে। চারজন যুবক এসে দখল করেছে তারাশঙ্করের পাশের ঘরটি। ছেলেগুলি নিজেরাই আলাপ করতে এল। ওরা বহরমপুর থেকে সাইকেল চালিয়ে শান্তিকেতনে এসেছে, শুধু কবিগুরুকে একবার দেখবে বলে। চোখের দেখা দেখেই ওরা চলে যাবে। হৈ চৈ করবে না, বিরক্ত করবে না, শুধু একবার দেখবে। প্রয়োজন হলে গাছের ডালে উঠে দেখবে!

পরদিন ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই তারাশঙ্কর শয্যা ত্যাগ করলেন। সারারাত মশার উৎপাতে ঘুম হয় নি। তবে ভোরবেলাটা চমৎকার। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। একদিকে আলো ফুটছে আর অন্যদিকে পাখির কাকলিতে ভরে উঠছে চতুর্দিক। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, ‘গুরুদেবের চিঠিটা সঙ্গে না আনাটা ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন দেখা করার তো একটা কারণ বলতে হবে!’ আবারও নিজেকে ‘গেঁয়ো’ বলে তিরস্কার করলেন তারাশঙ্কর। এমন সময় উলটোদিক থেকে সুধীন ঘোষকে আসতে দেখে হালি পানি পেলেন। সুধীনবাবু চেনা মানুষ। বর্তমানে কবির খাসমহলের কলমনবীশ। আগের দিনের বিবরণ শুনে সুধীনবাবু বললেন, ‘- দেখুন তো কান্ড। গুরুদেব শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন। আমাদের তো বাকী থাকবেই না, আপনিও বাদ যাবেন না।’

তারাশঙ্কর বললেন, ‘কালকের দিন ভূতকালে পরিণত হয়েছে, আজ আর সে কথা তুলে কাজ নেই।’

তারাশঙ্করকে পান্থনিবাসে অপেক্ষা করতে বলে সুধীনবাবু গেলেন গুরুদেবকে খবর দিতে। সেই ফাঁকে তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের। তারাশঙ্কর পান্থনিবাসে উঠেছেন শুনেই আপসোস করলেন ভদ্রলোক। পাশেই থাকেন তিনি। জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। সুধীনবাবু যে আর কোথাও যেতে নিষেধ করেছেন, সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। কাননবিহারীবাবুর বাড়ি থেকে চা খেয়ে ফিরে তারাশঙ্কর শুনলেন, এর মধ্যে সুধীনবাবু ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছেন। অপ্রস্তুত তারাশঙ্কর পান্থনিবাসে না ঢুকে এগিয়ে গেলেন উত্তরায়ণের দিকে। ফটকের কাছে পৌঁছে দেখলেন, একদল ছাত্রছাত্রী নানারকম বাদ্যযন্ত্র হাতে উত্তরায়নে ঢুকছে। তাদের মধ্যে কালীমোহনবাবুর বড় ছেলে শান্তিদেবও রয়েছে। তারাশঙ্কর চিনলেও শান্তিদেব তাঁকে চেনেন না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালীমোহনবাবুর কথাই ভাবছিলেন তারাশঙ্কর। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলন করেছেন। সুবক্তা ও কর্মযোগী এই মানুষটি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের সার্বিক দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে শ্রীনিকেতন। হঠাৎ কালীমোহনবাবুর গলা শুনে চমকে উঠলেন তারাশঙ্কর। আগের দিনের কথা শুনে সস্নেহ তিরস্কার করে কালীমোহনবাবু বললেন, ‘কে বললে আমি শ্রীনিকেতনে থাকি? আসুন এখন। এখন এখানে গানের পালা বসেছে। এখন দেখা হবার সময় নয়।’

তারাশঙ্কর আপত্তি করার কোনও সুযোগ পেলেন না। নানা আলোচনায় ঘন্টা দেড়েক কালীমোহনবাবুর বাড়িতে কেটে গেল। পান্থনিবাসে ফিরে শুনলেন, সুধীনবাবু আরও দুবার খুঁজে গিয়েছেন।

শূন্য দৃষ্টিতে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন তারাশঙ্কর। ভাবনায় এল পুরনো কথা। ‘রাইকমল’ পড়ে গুরুদেব চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু অন্য বইটি নিয়ে আর কিছু লিখলেন না অনেকদিন। অপেক্ষা করতে করতে মাসখানেক কেটে গিয়েছিল। তারাশঙ্কর তখন নিজেই লিখেছিলেন গুরুদেবকে, ‘রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন- স্থূল।’

এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠির উত্তর এসেছিল। দীর্ঘ চিঠি। গল্পসংকলনটি পড়ে প্রতিটি গল্পের প্রশংসা করেছিলেন গুরুদেব। লিখেছিলেন, ‘তোমার কলমের স্থূলতার অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানি না, তবে গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না-লেখার ভান করে, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাও নি, এতেই আমি খুশী হয়েছি।’ অতঃপর আহ্বান করেছিলেন, ‘দেখা কর।’

জানলা দিয়ে তারাশঙ্কর দেখলেন, গামছা মাথায় সুধীনবাবু হন হন করে এদিকেই আসছেন।

তারাশঙ্করকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কি লোক আপনি মশায়? গুরুদেব তিনবার পাঠালেন আমাকে। বললেন- খোঁজ কর। দেখ কোথায় আটকে গেল। দুপুরবেলা ওকে নিয়ে এস। আর যেন কোথাও না যায়।’

(২)

নুড়ি বিছানো পথ দুপুরের রোদে তেতে উঠেছে। গাছপালাগুলো যেন ঝিমোচ্ছে। সুধীনবাবুকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন তারাশঙ্কর। কবি আছেন ‘পুনশ্চ’ বাড়িতে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে বুক গুরগুর করে উঠল তারাশঙ্করের। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে একটা কুর্চিগাছ। আনমনে সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন। ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এসেছেন সুধীনবাবু। ইশারায় তারাশঙ্করকে ভেতরে ডাকলেন।

অতিথির আগমনবার্তা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে তারাশঙ্কর স্থানু হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সচকিত হয়ে দেখলেন কবির সামনে টেবিলের উপর লেখার কাগজ, হাতে কলম, কাগজের পাশে একটি পাথরের পাত্রে গোলাপ ফুল। ঘর ভরে আছে ফুলের মৃদু সুবাসে। ঘর ছাড়িয়ে তারাশঙ্করের দৃষ্টি পড়ল খোলা জানলার বাইরে। বিস্তীর্ণ মুক্ত লালমাটির প্রান্তর দুপুরের রোদে ঝলসে উঠছে। চৈতালি হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ছে এলোমেলো। কয়েকটা গাছে নতুন পাতার কলি উঁকি দিচ্ছে। প্রশান্ত স্বর্ণকান্তি মানুষটি সন্ধানী দৃষ্টিতে যে তাঁকে দেখছেন তা নজরে পড়ল না। হঠাৎ কবির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন তারাশঙ্কর। -‘এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ! কোথায় দেখেছি তোমাকে?'

হতভম্ব হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন তারাশঙ্কর। প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন কবি।

তারাশঙ্কর সংকুচিত হয়ে বললেন, ‘আমার বাড়ি তো এদেশেই। হয় তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার আপনাকে দেখেছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে...’

কবির চোখে তখনও স্মৃতিমন্থন করা প্রশ্নভরা দৃষ্টি। ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘-না -না। তোমাকে যে আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।’

তার মানে সেই ১৯৩৩ সাল! সে তো অনেকদিন আগের কথা। লেখক হিসেবে নিজের পরিচয় দেবার মতো বিশেষ কিছু তখনও তারাশঙ্কর করে উঠতে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সমাজসেবক হিসেবে। লাভপুরের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছিলেন। সে আর কতটুকুই বা সময়? সেই সামান্য ক্ষণের কথা গুরুদেবের মনে আছে! সবিনয়ে সেদিনের বৈঠকের কথা তুলতেই রবীন্দ্রনাথের সব মনে পড়ে গেল। সামনের মোড়া দেখিয়ে তারাশঙ্করকে বসতে বললেন কবি।

মুখোমুখি বসেছেন। মনে অনেক প্রশ্ন। তবুও তারাশঙ্করের মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হল না।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, কি কর?

- করার মতো কিছুতেই মন লাগে নি। চাকরিতেও না, বিষয়কাজেও না; কিছুদিন দেশের কাজ করেছি-

-অর্থাৎ জেল খেটেছ?

-হ্যাঁ।

-ও পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ?

- জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

- সেইটে সত্যি হোক। তা হলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি করে?

- কিছুদিন সমাজসেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়-কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি, কারবার করেছি।

-সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়ি নি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। মৃদু হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন, - তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

তারাশঙ্কর এ কথার কী জবাব দেবেন খুঁজে পেলেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ভাবলেন, ‘কলকাতায় যেমন নব যুগের সূচনা হয়েছে, তেমনি বোলপুরে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর আশ্রম এ দেশে নতুন যুগ এনেছে। কিন্তু তাতে কী? ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধের গণ্ডী টেনে এদেশের লোক শান্তিনিকেতনকে পতিত করে রেখেছে। এটাই কি একমাত্র সত্যি, উলটোটাও কি নয়? নতুনকালের মানুষরাও কি পুরনোকালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখে নি?’

তারাশঙ্করের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, - দেখবে- দুচোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাঁদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি, সে শিক্ষা তোমার আছে।

তারাশঙ্কর বললেন- পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই, দুখীরাম রুই এদের কথা ---

-ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারীতে। ওই যারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখেছি কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

নানা অভিমুখে আলোচনা এগিয়ে গেল। সাহিত্য সমালোচনার কথা উঠতে তারাশঙ্কর তাঁর আক্ষেপের কথাটা বলেই ফেললেন। বললেন, তাঁর কলমের স্থূলতার অপবাদে তিনি বড় আঘাত পেয়েছেন।

গুরুদেবের ফরসা মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললেন- ও দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুরুদেব বলে উঠলেন- মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জান তারাশঙ্কর? বলি, ভগবান, পুনর্জন্ম যদি হবেই তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

এ কথা শুনে তারাশঙ্কর বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভুলেই গেলেন কোথায় বসে আছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন। মাথা নেড়ে আবেগাচ্ছন্ন গলায় বলে উঠলেন, ‘না না একথা আপনি বলবেন না। না-না।’

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন। আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, -তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাকে; বাঁচিয়ে রাখতে পার যেন।

এরপর আবার নীরবতা। রবীন্দ্রনাথের উদাস দৃষ্টি ঘর ছাড়িয়ে, উত্তরের অলিন্দ ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে। তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের চিন্তামগ্ন রূপটি দেখছিলেন একমনে। এমন সময় দূরে কোথাও করুণ সুরে একটা চিল ডেকে উঠল। কবিগুরু ফিরলেন তারাশঙ্করের দিকে। বলে উঠলেন, ‘তোমার ‘ডাইনীর বাঁশী’র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভাল লেগেছে আমার।’

এমন সস্নেহ প্রশংসায় তারাশঙ্কর মূক হয়ে গেলেন। কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। আগের কথার জের টেনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘কলকাতায় একজন বড় পন্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান? বললেন উইচক্র্যাফট নিয়ে বাংলা গল্প। এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।’

সোজাসুজি চুরির অপবাদ! তারাশঙ্কর বললেন, ‘না না। স্বর্ণ ডাইনী যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদেরই কাছারীবাড়ির সামনের পুকুরের ঈশানকোণে তাঁর বাড়ি। আর- ’

বলতে বলতে নিজেকে সংযত করে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, ‘আর- আমি তো ইংরেজীও ভাল জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাইনা আমার দেশে! ওদের দেশের গল্প আমি তো বেশি পড়ি নি।’

মৃদু হাসিতে ভরে উঠল কবির মুখমণ্ডল। বললেন, ‘আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝাবার জন্য। আমি তাই তাঁদের বললুম; উঁহু উঁহু! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকচে, গলাটা তার ধুক ধুক করছে; আর নিজের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণডাইনী বসে আছে আছন্নের মত। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল গল্পটা মনে পড়ে গেল।’

দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণের আভাস ফুটে উঠছে বাইরের প্রান্তরে। সেদিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘এখানে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইল।’

বিদায়ের ইঙ্গিত ভেবে তারাশঙ্কর উঠে পড়লেন। প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। সুধীনবাবু পান্থনিবাস পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। কালবিলম্ব না করে তারাশঙ্কর বেরিয়ে পড়লেন লাভপুরের উদ্দেশে। তখন ওঁর ‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই’ দশা। সোনার ধানে যেন তাঁর ছোট্ট তরীখানি ভরে গিয়েছে। হৃদয় হয়েছে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

(৩)

প্রতিবারের মতো সেবারও পুজোর আগে তারাশঙ্কর লাভপুরে এসেছেন। একদিন বিকেলে বাল্যবন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার এলেন বেড়াতে। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ভাঁজ করা, পুরনো এক টুকরো কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, ‘দেখ তো হাবু, এটা কী?’

তারাশঙ্কর দেখলেন কাগজটি ছাপা। কোনও কিছুর মোড়ক হিসেবে আগে ব্যবহার করা হয়েছে। পরে যত্ন করে ভাঁজ করেছে জগবন্ধু। তারাশঙ্কর শুধোলেন, ‘তা এমন অমুল্য বস্তুটি পেলে কোথায়?’

জগবন্ধু বললেন, ‘আমাদের গ্রামের শরৎচন্দ্র মাষ্টারের পুরনো ঘরের মেঝে বাঁধানো হবে। তার জন্য ঘর থেকে সমস্ত জিনিসপত্র বের করা হয়েছে। তার মধ্যে এখানা ছিল। আমার একটু কৌতূহল হল, বুঝলে! তুমি জ্ঞানীগুণী মানুষ। দেখ, যদি এখান থেকে কিছু রহস্য উদ্ধার করতে পার!’

জগবন্ধুর চোখে মুখে কৌতূহলের চেয়ে বেশি কৌতুক খেলা করছিল। সে সব তারাশঙ্করের নজরে পড়ল না। তিনি তখন নিবিষ্ট হয়ে পড়ছেন কাগজটা আর আপন মনে বলছেন, ‘সত্যি তো! কাগজখানা বিচিত্র! এ তো একটা ফর্দ। কিন্তু ফর্দ ছাপাতে যাবে কে? কেনই বা যাবে?’

জগবন্ধু বললেন, ‘এই জন্যে, শুধু এই জন্যে ছেঁড়া কাগজখানা নিয়ে আমি তোমার কাছেই এসেছি। কোনও বহুদর্শী মানুষ ছাড়া এর রহস্য উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু ফর্দখানা কিসের বল দেখি?’

তারাশঙ্কর পড়তে শুরু করলেন, ‘তিল, কুশ, কোশাকুশী, পুস্পপাত্র, কুশাশন, কম্বলের আসন, হাঁড়ি, মালসা, পিতলের গ্লাস, আতপচাল, ঘি, আলু, কচু, লবন, হলুদ, হরতকী, মিষ্টান্ন, কাষ্ঠ, খড়কে কাঠি...’

পরিমাণ যেখানে লেখা থাকার কথা সেদিকটা ছেঁড়া।

তারাশঙ্কর বললেন, ‘আমার ধারণা, এ কোনও বিরাট ক্রিয়ার ফর্দ। তবে পুরোটা তো নেই তাই বলা মুশকিল ক্রিয়াটা ঠিক কী? যতটুকু যা আছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, সে ক্রিয়া অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা বিবাহ নয়। হয় শ্রাদ্ধ, নয় দেব প্রতিষ্ঠা, যাতে বহু পন্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ পন্ডিতদের সম্বর্ধনা এবং পরিচর্যার ব্যবস্থার ফর্দ।’

জগবন্ধু বললেন, ‘কিন্তু এত বড় ক্রিয়া কি কখনও হয়েছে আমাদের এলাকায়? বড় বড় জমিদার বলতে তো সব বরেন্দ্রভূমে। আর রাঢ় দেশে রাজা বলতে তো সেই- বর্ধমান, কাশিমবাজার নাহলে কাঁদী ...’

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে তারাশঙ্কর বললেন, ‘মন্দ বল নি জগু। আমাদের এ অঞ্চলে তো সব ‘সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার!’ তাঁরা তাঁদের কীর্তির জন্যে তেমন খ্যাত নন। হতে পারে ফর্দখানা বহু হাত ঘুরে কোনোভাবে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসেছে।’

জগবন্ধু বললেন, ‘হতেই পারে। ওদের এককালে মশলাপাতির দোকান ছিল তো! নিশ্চয় কিছুর মোড়ক হয়ে চলে এসে থাকবে।’

ফর্দটি রেখে দিয়ে চলে গেলেন জগবন্ধু। তারাশঙ্করের মাথা থেকে ফর্দটা কিছুতেই বের হল না। ঘুরে ফিরে চিন্তায় আসছে। ভাবতে ভাবতে দেবপ্রতিষ্ঠার কথাটা বিলুপ্ত হয়ে গেল। শ্রাদ্ধের কথাটাই ঘুরতে লাগল মাথার মধ্যে। মনে ভেসে উঠল একটা ছবি, ‘কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হঠাৎ দেহান্ত হয়েছে। হঠাৎ বলে, পারলৌকিক কাজে সমারোহের খামতি থাকলে চলবে না। অথচ হাতে সাকুল্যে দশদিন। বিপুল আয়োজন করতে হবে, ফর্দ নকল করে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা ফর্দ তৈরি করার সময় নাই। তাই ফর্দটা ছাপতে দেওয়া হল।’

ছবিটার সঙ্গে কোন এক রহস্যে জুড়ে গেল জলসাঘরের সুর। বছর খানেক আগেই ‘জলসাঘর’ নামে একটি গল্প প্রকাশ পেয়েছে তারাশঙ্করের। গল্পটির জন্য বহুজন অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন বলেছিলেন –‘জলসাঘরের ভাঙ্গনের কথা লিখলেন; গড়নের কথাও লিখুন।’

কে বলেছেন কথাটা, কিছুতেই মনে পড়ল না। তবে কথাটা শুনেই এ বিষয়ে আরও দুটি গল্প লেখার কথা মাথায় এসেছিল। প্রথমটি হবে ‘জলসাঘরে’র রায়বাড়ির উত্থানের গল্প, মাঝেরটি তাঁদের পরিপূর্ণ জৌলুসের গল্প আর শেষটি তাঁদের পতনের কথা। তিনটি গল্প নিয়ে ‘জলসাঘর’ নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করার কথাও ভেবেছিলেন তারাশঙ্কর। ভেবেছিলেন কিন্তু সে বিষয়ে আজও কিছু লেখা হয়ে ওঠে নি। আধ ছেঁড়া ফর্দটি যেন সৃষ্টির বীজ হয়ে এসেছে। তারাশঙ্করের নিরন্তর ভাবনা সেই বীজটির উপযুক্ত জমি তৈরি করতে লাগল।

তারাশঙ্কর নিজে জমিদার পরিবারের ছেলে। ছোটবেলা থেকে শুনেছেন, অনেক কঠিন চরিত্রের মানুষ ছিলেন তাঁর পিতৃপুরুষদের মধ্যে। তাঁদের আদলেই তিনি নির্মাণ করলেন রাবনেশ্বর রায় নামের একজন দৌর্দন্ডপ্রতাপ জমিদারের চরিত্র। শিশুকালে শোনা আরও একটা গল্প মনে পড়ে গেল তাঁর। ওঁদের একটি লাটের প্রজারা ছিল চিরবিদ্রোহী। সেই লাটে ঘাঁটিতোড় নামে একটি গ্রাম ছিল। ওখানকার মানুষ ছিল দুর্দান্ত লাঠিয়াল। চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললেও কেবলমাত্র লাঠির জোরেই সেই ঘাঁটি ভেঙে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা ওদের ছিল। তাই গ্রামটির নাম ঘাঁটিতোড়। এমন দুর্দান্ত প্রজাদের শাসন করতে না পেরে লাটটি তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষ তৎকালীন একজন কীর্তিমান জমিদারকে পত্তনি দেন। এই নতুন জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর কোনও এক কথায় প্রজারা অপমানিত হয়েছিল। তাই গুড় তৈরির উনুনে পুড়িয়ে মেরেছিল ওই জমিদারের নায়েবকে। বদলে জমিদার পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত উপাদানকে এক সুতোয় গেঁথে ফেললেন তারাশঙ্কর। লিখলেন ‘রায়বাড়ি’।

(৪)

সেবার কলকাতা ফেরার পথে বর্ধমান ষ্টেশনে কালীমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তারাশঙ্করের। দুজনেই চলেছেন কলকাতা। কালীমোহনবাবু ইন্টারক্লাসের যাত্রী আর তারাশঙ্কর থার্ডক্লাসের। তারাশঙ্করকে জোর করে নিজের বগিতে তুলে নিলেন কালীমোহনবাবু। বললেন, বাড়তি পয়সা দিতে হয় দেবেন। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে ছিলেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শ্রীনিকেতনে কবিগুরুর কাজে লেগেছেন। সুকুমারবাবুর মতো সমাজসেবী এ যুগে বিরল। তারাশঙ্করকে সুকুমারবাবু বললেন, ‘বয়স্কদের আসরে এ কালের কি লেখা পড়ে শোনাব, আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না। গুরুদেব বললেন, তারাশঙ্করের গল্প পড়ে শোনাও তো, আমার মনে হয় বুঝতে পারবে ওরা। দেখ তো পরীক্ষা করে।’

তারাশঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুকুমারবাবুর দিকে। সুকুমারবাবু বললেন, ‘তা পারছে বুঝতে- কবি বলেছিলেন, মাটিকে এবং মাটির মানুষকে ও জানে।’

সে বার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে তারাশঙ্করের মন ভরে গিয়েছিল কানায় কানায়। এবার মনে হল, ‘রবীন্দ্রনাথের কথা আমার কাছে অভয়বাণী’। এ বাণী শুনে ‘ঝড় বাদলে আঁধার রাতে’ একলা চলার শক্তি পাওয়া যায়।

কলকাতায় ফিরে ‘রায়বাড়ি’ গল্পটি নিয়ে তারাশঙ্কর গেলেন ‘ভারতবর্ষে’র দফতরে। স্বল্প পরিচিত লেখকরা সম্পাদকের কাছেই পান্ডুলিপি দিয়ে যায়। তবে তারাশঙ্কর এখন পরিচিত মুখ। পান্ডুলিপিখানি তিনি খোদ মালিকের হাতে তুলে দিলেন। মালিক বললেন, ‘পরপর তিনচারটি লেখা তো ছাপা হয়েছে, এখন আর লেখা ছাপা যাবে না।’

তবুও তারাশঙ্কর ফিরিয়ে নিলেন না লেখাখানি। ওঁর সামনেই মালিক লাল কালির ঢ্যাঁড়া চিহ্ন দিয়ে সরিয়ে রাখলেন। সম্পাদকীয় দফতরে তারাশঙ্কর জানতে পারলেন, এর অর্থ ‘রিজেক্টেড’।

কোনও অপমানই সেদিন তারাশঙ্করকে স্পর্শ করল না। তিনি তখন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন। শুনেছেন সিদ্ধপুরুষের ‘মা ভৈঃ’ বাণী।

তারাশঙ্করকে আশ্চর্য করে দিয়ে পরের মাসে ‘ভারতবর্ষে’ ছাপা হল ‘রায়বাড়ি’। গল্পটি প্রকাশিত হতেই সজনীকান্ত আর ধৈর্য ধরলেন না। দুটি গল্প নিয়ে পরের শ্রাবণেই ‘জলসাঘর’ প্রকাশ করলেন। সেটা ইংরাজীর ১৯৩৭ সাল। মাঝের গল্পটি সেবার লেখা হল না। আর কোনোদিনই লেখা হল না।

পরের মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতায় গেলেন। একাধিক মঞ্চে সপ্তাহখানেক ধরে বর্ষামঙ্গল উৎসব নিয়ে ব্যস্ত তিনি। তখনই একদিন তারাশঙ্কর ‘জলসাঘরে’র একটি কপি দিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথকে। কাজের ফাঁকে বইখানি পড়েও ফেললেন কবিগুরু। অনেকের কাছে প্রশংসা করলেন। শান্তিনিকেতনে ফেরার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। দুদিন অচৈতন্য অবস্থায় আছেন। সমগ্র দেশবাসী উৎকণ্ঠিত। ডাক্তার নীলরতন সরকার রোগ নির্ণয় করলেন। তাঁর চিকিৎসায় কবি সুস্থ হলেন। জ্ঞান ফেরার পরই ‘জলসাঘর’ বইটি চাইলেন।

বইটি খুঁজে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি সুধীর কর তারাশঙ্করকে চিঠি লিখলেন, ‘তারাশঙ্করবাবু, পত্রপাঠ যদি একখানি ‘জলসাঘর’ কবিকে যেভাবে লিখে দিয়েছিলেন তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর অসুখের সময় যে-সব ভক্ত এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই কোনও সাহিত্যরসিক বা রসিকা নিজের পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে গেছেন। এদিকে গুরুদেব বইখানির বারবার খোঁজ করছেন। না পেলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। বইখানি পাঠালে অত্যন্ত উপকৃত হব। আমার নামে বা রথীবাবুর নামে পাঠাবেন।’

সঙ্গে রথীন্দ্রনাথও লিখেছেন, ‘শ্রী সুধীর কর আপনাকে পত্র লিখেছেন। একখানি বই পাঠালে অত্যন্ত খুশি হব।’

তারাশঙ্কর সেদিনই পাঠিয়ে দিলেন বইখানি।

এর কদিন বাদে তারাশঙ্কর গিয়েছেন প্রবাসীর অফিসে। পুলিন সেন ওঁকে দেখে মৃদু হেসে, রহস্য করে বললেন, ‘শুনেছেন নাকি?’

কিছু বুঝতে না পেরে তারাশঙ্কর শুধোলেন, ‘কি?’

- সে কি? কেউ জানায় নি?

-না তো, কি?

- তাহলে আর বলব না। থাক। শীর্ণকায় মানুষটি আপনি স্ফীতকায় হয়ে উঠবেন। হয়তো বা ফেটেই যাবেন।

বার বার অনুরোধ করা তারাশঙ্করের স্বভাববিরুদ্ধ। রহস্য উদ্ধার না করেই ফিরলেন তিনি।

কদিন বাদে সুধীর কর চিঠিতে সব জানালেন। তিনি লিখেছেন, ‘জ্ঞান ফিরেই গুরুদেব চেয়েছিলেন ‘জলসাঘর’ বইখানি। ওই রায়বাড়ি গল্পে, গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে রাবনেশ্বর* রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।’

এর কিছুদিন পর কবির ‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেল। প্রান্তিকের ছয় নম্বর কবিতাটি কবি লিখেছেন ১৯৩৭ এর চৌঠা অক্টোবর। কবিতাটি পড়ে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকরা তারাশঙ্করের ‘রায়বাড়ি’ গল্পের শেষ অংশের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেন। কবি লিখেছেন,

‘মুক্তি এই – সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,

নহে কৃচ্ছ্রসাধনার ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের

আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায়, নিঃস্বতায় পূর্ণতার

প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা, অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।’

যে গল্পের পত্তন হয়েছিল সামান্য একটা ছেঁড়া ফর্দ থেকে তা পরশপাথরের ছোঁয়ায় অমূল্য রত্ন হয়ে গেল। তারাশঙ্করের কাছে ‘রায়বাড়ি’ গল্পটি চিরকালের জন্য প্রিয় হয়ে থেকে গেল।

পরিশিষ্টঃ

মাঝে বার কয়েক শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়েছিল। চিঠির আদানপ্রদানও হয়েছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। সৃষ্টির বীজটা থেকেই গেল সেই ছেঁড়া কাগজটার মতো। যেমন করে পদ্মফুলের বীজ থেকে যায় দশকের পর দশক। উপযুক্ত জলবাতাস পেলে অঙ্কুরিত হয় নতুন সৃষ্টি।

‘রায়বাড়ি’ ও ‘জলসাঘর’ গল্পদুটিকে আধার করে দুই দশক পরে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করলেন কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘জলসাঘর’। ঘটনাচক্রে তিনিও কবির স্নেহভাজন ছিলেন। কবির আবির্ভাবের মাসেই তাঁরও আবির্ভাব। কবি চলে গিয়েছিলেন ১৯৪১এর আগস্ট মাসে। ঠিক তিরিশ বছর পর ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারাশঙ্কর চলে গেলেন। আরও দুই দশক পরে চলে গেলেন সত্যজিৎ রায়। সৃষ্টির বীজ সুপ্ত হয়ে রইল তাঁদের সৃষ্টির মাঝেই।

তিন মহান বঙ্গ সন্তানের আসাযাওয়ার মাঝে, আরও একজন কৃতি বঙ্গসন্তান জন্ম নিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর যেমন তাঁর লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের আকুল প্রত্যাশী ছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁর ছবি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গী জানার প্রত্যাশী। সে প্রত্যাশা তাঁর পূর্ণ হয় নি। তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষ। একদিন একলা ঘরে সত্যজিতের ‘জলসাঘর’ দেখতে দেখতে তাঁর মাথায় এসেছিল, অল্প পয়সায় ভালো ছবি নির্মাণের পরীক্ষায় তো এভাবেও পাশ করা যায়! একটা ঘরের মধ্যেই শুটিং করা যাবে এমন জমজমাট চিত্রনাট্যও লেখাটাই তো আসল কৃতিত্ব। অতঃপর নির্মাণ হল ‘উনিশে এপ্রিল’। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আরও এক মাইলস্টোন।

নিজের দুজন প্রিয় পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিতের জন্মমাসে ঋতুপর্ণ চলে গিয়েছেন অকালে। সৃষ্টির বীজটা সেই ছেঁড়া ফর্দের মতো আজও হয়ত লুকিয়ে আছে। অপেক্ষা করে আছে কোনও একদিন কোনও বহুদর্শী মানুষের সৃষ্টিধারায় সিঞ্চিত হবে বলে।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছিল। সেখানে লেখালেখির কথা নানাভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। আমরা সেই চিঠিগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি।

কৈফিয়তঃ

১। * সামান্য তথ্যের ভ্রান্তি লক্ষ করা যায়, ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থে। ‘রায়বাড়ি’ গল্পে বিশ্বম্ভর নামে কোনও চরিত্র নেই। এখানে তাই রাবনেশ্বর লেখা হয়েছে।

২। রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের মধ্যে সংলাপগুলি অবিকৃত রেখে, বেশ কিছু কাল্পনিক সংলাপ যোগ করা হয়েছে। যথা সম্ভব সময়কালের ধারাবাহিকতা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। আমার কালের কথাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। আমার সাহিত্য জীবনঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। তারাশঙ্করের জীবনীঃ জগদীশ ভট্টাচার্য।