ঋত্বিক ঘটক ও নস্টালজিয়া

- 07 September, 2025

- লেখক: সায়ন্তন দত্ত

পুরনো ফিল্ম, পুরনো গান, পুরনো সাহিত্য – এইসব নিয়ে জনপরিসরে কথা বলার সময় আমরা সাধারণত কিছু অতিপরিচিত শব্দ ব্যবহার করি – গোল্ডেন এজ, ওল্ড ইজ গোল্ড, স্বর্ণযুগ। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে আগের শতকের গান চলার সময় তাকে তাকে ‘স্বর্ণযুগ’র গান – এই অভিধা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে – দীর্ঘদিন আমি বুঝতে পারতাম না খামোকা কিছু সময়কে স্বর্ণযুগ বলাই হচ্ছে বা কেন! এখনও ইউটিউবে কোনো পুরোনো সময়কার (পঞ্চাশ / ষাট / সত্তর / আশি, এমনকি নব্বইও) ফিল্ম দেখতে গেলে, এই মূলত যে ধরণের কমেন্ট চোখে পড়ে, তাও এই প্যাটার্নের – কত ভালো ছবি এককালে হত, এখন তার মান কত খারাপ হয়ে গেছে। ইদানীং পড়াশোনার সুত্রে এই সময়কার হিন্দী ছবিতে নাচ-গানের দৃশ্য দেখতে গিয়ে নজর করলাম, ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ ছবিতে শ্রীদেবীর সেই বিখ্যাত যৌনসুড়সুড়ি দেওয়া বৃষ্টির মধ্যে নীল শাড়ী পরে নাচের দৃশ্যকে নিয়ে কয়েকজন (অল্পবয়স্ক মহিলাই) লিখেছেন – শরীরকে এক্সপোজ না করেও কীভাবে ‘সেক্সি’ হওয়া যায় এদের দেখে তো শিখতে পারেন এখনকার নায়িকারা! এধরনের কমেন্ট বেশ দেখে বেশ মজা হয় – কীভাবে এই পুরনো ছবি, পুরনো গান এখনকার প্রজন্ম গ্রহণ করছেন, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার মাধ্যমে বৃহত্তর ইডিওলজিকাল কাঠামোর আন্দাজ পাওয়া যায়। অনেকের কাছেই এই প্রায় আইটেম সং-র পূর্বসুরী নাচগানের দৃশ্যগুলো সমর্থনযোগ্য শুধুমাত্র পোশাকে গা ঢেকে রাখার জন্যই – এঁরা সম্ভবত অনেকেই বিশ্বাস করেন অশ্লীলতা ভঙ্গিতে নয়, পোশাকের দৈর্ঘ্যে থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ বাদ দিলেও – আমরা যা নিয়ে কথা বলছি – এই সেকাল ভালো একাল কত খারাপ – এই বাইনারির দন্দ্বে এই বিষয়গুলোকে সহজেই পড়া যায়।

এই সেকাল / একাল এবং ভালো খারাপের বাইনারির সাথে আমরা সবাই কমবেশী পরিচিত। ছোট থেকে আগের প্রজন্মের সবার কাছে নতুন প্রজন্মের সবাই বোধহয় শুনেই আসেন – কীভাবে তাঁদের সময় সবকিছু কত সুন্দর, কত সুস্থিত ছিল। চল্লিশের দশকে জন্মানো কেউ বৃদ্ধ হয়ে হয়তো শতাব্দী পেরোনোর সময় তাঁর সন্তানকে এই কল্পিত সুখের অতীতের কথা বলেন, পঞ্চাশে, ষাটে, সত্তরে জন্মেও তাই। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি বক্তৃতা, “আমাদের আধুনিকতা”য় (‘ইতিহাসের উত্তরাধিকার’ বইতে সংকলিত) কীভাবে রাজনারায়ণ বসুর সেই ক্লাসিক ‘সেকাল আর একাল’ থেকে শুরু করে হাল আমলের ১৯৮২ তে প্রকাশিত মণিকুন্তলা সেনের বরিশালের কাহিনী বা ১৯৯৩তে কল্যাণী দত্তের ছোটবেলার কথার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে দেখাচ্ছেন – কীভাবে এই প্যাটার্ন – সেকালে কত উন্নত ছিল সবকিছু – মণিকুন্তলা তো লিখেছেন, “(সেকালে) বেশ তো ছিলাম ভাতে-ডালে মাছে দুছে, এখন শুনছি সেই বরিশালেই ইলিশ নেই” – আর এখন তো কিছুই নেই – এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। পার্থবাবুর কাজ যদিও খানিক ভিন্ন – তিনি ভিন্ন এক আধুনিকতার সন্ধান করছেন – কিন্তু আমাদের কাছে এই উদাহরণটি জরুরী হয়ে উঠতে পারে, কীভাবে অতীতচারণ, স্মৃতিমন্থন, নস্টালজিয়া – সবসময় এই সেকাল/একালের বাইনারিতে ভালো/খারাপ নির্মাণ করতে আমাদের উৎসাহ দেয়।

একটু ভাবলেই বোঝা যায়, গোটা এই পদ্ধতিটা কীভাবে একটি পশ্চাদমুখী, প্রায় প্রতিক্রিয়াশীল একটি রাজনীতির নির্মাণ করে। আমরা জানি যে কোনো ইতিহাসই আসলে নির্মাণ – অতীতের কথা বর্তমানের ছাঁকনিতে না গিয়ে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি যিনি রচনা করছেন, তাঁর আত্মের মধ্যস্থতা না পেরিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছতেই পারে না। ইতিহাস লেখা, যে অর্থে বর্তমানের সাপেক্ষে অতীতকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা। ঠিক – কিন্তু যে কোনো ইতিহাসই তাই হলেও, ঐতিহাসিকের দায় থাকে তিনি কী অর্থে এই অতীতকে নির্মাণ করছেন। আগের প্যারাগ্রাফের শেষে যে দুটো শব্দ ব্যবহার করলাম – ‘স্মৃতিমন্থন’ আর ‘নস্টালজিয়া’ – এই দুটো শব্দ ইতিহাসের একটি বিশেষ ধরণের নির্মাণকে আন্ডারলাইন করে। যে নির্মাণের মধ্যে থাকে অতীতকে আঁকড়ে ধরে একধরণের কাল্পনিক আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা, শান্তি খোঁজার চেষ্টা। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক মাধব প্রসাদ অন্য একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বড় চমৎকার দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন এই প্রসঙ্গে – নস্টালজিয়া, ওঁর কাছে ‘রিজুভিনেটিং, হিলিং ইডিওলজিকাল রিফিউজ’। নির্মিত অতীত, বর্তমানের অস্থিরতাকে অস্বীকার করে এমন এক সুখপ্রদ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করছে, যা আসলে সমকালকে অস্বীকার করে কল্পিত ভবিষ্যতের এনার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নস্টালজিয়া, হাত মেলাচ্ছে ঐতিহাসিক বিস্মরণের সাথে।

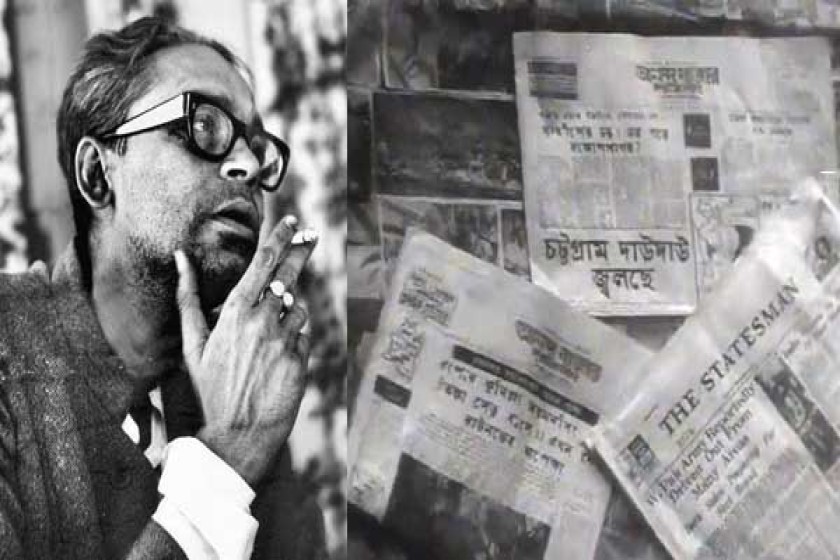

ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিনে কেন এতক্ষণ ধরে এইসব কথা বলছি? সম্ভবত ঋত্বিক ঘটক, আমার চেনা চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে একমাত্র, যিনি সারা জীবনের কাজ নিয়ে একটানা আক্রমণ করে গেছিলেন এই নির্মিত অতীত আর নস্টালজিয়ার বিপক্ষে থাকার জন্য। শুধু ছবিই নয়, বরং ঋত্বিক ঘটকের গল্প, ‘আকাশগঙ্গা’র একটি পাঠ থেকে শিবাজী বন্দোপাধ্যায় দুটি কনসেপ্টের কথা বলেন যা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একদিকে যদি হয় ‘স্মরণ’ – অতীতের নির্মাণ, সুখকর আশ্রয়স্থল এবং নস্টালজিয়া – অন্যদিকে ‘প্রতিস্মরণ’ – সক্রিয়ভাবে সেই স্মরণপন্থাকে আঘাত করা, নস্টালজিয়ার মেদুরতাকে বুঝতে না দেওয়া। যখনই মনে হচ্ছে এই বুঝি কল্পিত সেই অতীত আমাদের হাতে এসে গেছে, এই বুঝি নির্মিত হয়ে গেল সেকালের সেই স্বর্ণযুগ – সেই মুহূর্তে তাকে আক্রমণ করে বলা – না – অতীতের পূনর্নিমাণ হতে পারে না – মাঝখানে যে ইতিহাসের ছেদ পড়ে গেছে, তার হিসেব কে রাখবে? প্রতি যুগ যে আসলে প্রতি যুগের থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতি দশক যে আসলে প্রতি দশকের থেকে বিচ্ছিন্ন – ইতিহাসের কোনো একটানা, বিচ্ছেদহীন পরিকল্প বলে কিছু হয় না – ঋত্বিক ঘটকের সারা জীবনের কাজ সেই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে গেছে, সক্রিয়ভাবে স্মরণকে আক্রমণ করতে চেয়েছে প্রতিস্মরণের মাধ্যমে।

আমরা সবাই জানি – ঋত্বিকের জীবন দর্শনে দেশভাগ ছিল এই এমন এক বিচ্ছেদ মুহূর্ত – ছবির পর ছবি তিনি দেখিয়ে গেছেন কীভাবে কল্পিত অতীতকে নির্মাণ করার হাত থেকে আটকানো যায়। ‘কোমলগান্ধার’র সেই বিখ্যাত বাফার শট একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই নস্টালজিয়ার প্রজেক্টকে আঘাত করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পদ্মা পাড়ে ভৃগু-অনুসূয়া ওপারের কথা বলে খানিক স্মৃতিমেদুর হল কী হল না – ঋত্বিক নিস্তার দিলেন না তাঁদের আর – যোগচিহ্ন থেকে বিয়োগ চিহ্নে রূপান্তরিত করার মতো তীব্র আর্তনাদে দোহাই আলি সহ ক্যামেরা ছুটে গিয়ে আছড়ে গেল বাফার শটের মধ্যে। বিচ্যুতি, বিচ্ছেদ, চ্যুতি – ঋত্বিকের ছবির সবচেয়ে জরুরী অংশ। মৈনাক বিশ্বাস লিখেছিলেন, স্মৃতিকে খুঁড়ে তোলা ঋত্বিকের কাছে কোনো অতীতের নিরাপদ নির্মাণ নয় – বরং এর মাধ্যমে উনি বারবার এই বিচ্ছেদ, বিচ্যুতির মুহূর্তটাকে মনে করাবার চেষ্টা করেন – এমন এক মুহূর্ত – যাকে ইতিহাসের ঘা লাগা ব্যক্তি আর হিসেব করতে পারবে না কীভাবে মনে রাখবে। ছবির পর ছবিতে এই তীব্র এই আঘাতের মুহূর্ত ফিরে ফিরে এসেছে ওঁর কাছে – অতীত, নস্টালজিয়া, আদর্শ নির্মাণ করতে গেলেই কেমন ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে সেই স্বপ্ন – ঋত্বিক দেখিয়েছেন। নীতা অসামান্য মেয়ে? সবার বোঝা বয়? সারা পরিবারের দায় ওর একার? এমন মেয়ে আর হয় না? দেখ কেমন লাগে – ছারখার হয়ে যাবে এই আদর্শ ভালো মেয়ের ধারণা, ছবির শেষে। ঈশ্বর আর হরপ্রসাদ ‘নবজীবন কলোনি’ গড়বে? দেশভাগ পেরিয়ে এসে ভারতমন্ত্র উচ্চারণ করবে? সুবর্ণরেখার ধারে চাকরী নিয়ে জীবন সুস্থির করবে দেশভাগ ভুলে গিয়ে? বিচ্ছেদের মুহূর্ত মলম লাগিয়ে নরম হয়ে যাবে? সূবর্ণরেখার শেষ কয়েকটা দৃশ্যের মত এত ভায়োলেন্ট, এত হিংস্র মুহূর্ত সিনেমার ইতিহাসে কম আছে – দেশভাগ, দাঙ্গা, অ্যাটমবোমা শুধু না দেখাই নয়, দেখে ভুলে যাওয়া ঋত্বিকের কাছে আরও আরও বড় অপরাধ। এমন অপরাধ – যার ক্ষমা নেই।

ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস লেখা হয় যেমন, তেমনই ভাষাও তো ইতিহাসকে লেখে – তাই এই স্বর্ণযুগ, গোল্ডেন এজ, ওল্ড ইজ গোল্ড – এই প্রতিটা শব্দে আসলে লুকিয়ে আছে ইতিহাসকে নস্টালজিয়া করে ফেলে মেদুর স্মৃতিচারণের প্রতিক্রিয়াশীল বিপদ। এইভাবে ভাবলে চল্লিশের দশকের অসম্ভব অস্থিরতা ভুলে যাওয়া যায়, দেশভাগ স্মৃতিতে ধূসর হয়ে যায়, সত্তরের দশককে খালি রোম্যান্টিক লাগে। আমাদের দৈনন্দিনের কথপোকথন, অজস্র সংবাদপত্রের খবর, পিরিওড-পিস হিসেবে নির্মিত সিপিয়া-সাদা কালো ফিল্ম – সবই আসলে এই স্মৃতিকে আশ্রয় দিয়ে অতীতকে নির্মাণের খেলা। চ্যুতিকে ভুলে গিয়ে, বিচ্ছেদকে ভুলে গিয়ে। অতীতকে নিজেদের প্রয়োজনে নির্মাণ করে গণেশের মাথাকে প্লাস্টিক সার্জারি করাটা শুধু হিন্দুত্ববাদীরাই করে না – নস্টালজিয়া ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণ করে আমরাও এই একই কাজ করে চলি, সর্বত্র।

যে লেখাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে –

পার্থ চট্টোপাধ্যায় - “আমাদের আধুনিকতা”, ইতিহাসের উত্তরাধিকার বইতে সংকলিত।

মৈনাক বিশ্বাস - “হার মাদার্স সন, কিনশিপ অ্যান্ড হিস্টরি ইন ঋত্বিক ঘটক”

শিবাজী বন্দোপাধ্যায় - “ঋত্বিক ঘটক-এর নাগরিক : নির্বাস বিরহী যক্ষ্ম”, আলিবাবার গুপ্তভান্ডার বইতে সংকলিত।

এম মাধব প্রসাদ - ইডিওলজি অফ দ্য হিন্দি ফিল্ম : আ হিস্টরিকাল রিকনস্ট্রাকশন