ধাত্রীদেবতার শৈলজা ও আমাদের প্রপিতামহীরা : আমার চোখে তারাশঙ্করের গল্পভুবন

- 01 July, 2021

- লেখক: নীতা মণ্ডল

(১)

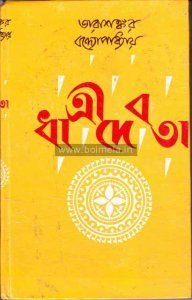

১৯৩৪ সালে বঙ্গশ্রীর মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় ‘জমিদারের মেয়ে’ শিরোনামে তারাশঙ্করের একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস। গল্পটি প্রকাশের কিছুদিন পর সজনীকান্ত বঙ্গশ্রীর সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদনা করেন। সেই সময় ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ‘জমিদারের মেয়ে’ নব কলেবরে ‘শনিবারের চিঠি’তে ধারাবাহিকভাবে বের হয়। ধারাবাহিকটির নাম দেওয়া হয় ‘ধাত্রীদেবতা’। ১৯৩৯ সালেই ‘ধাত্রীদেবতা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তারাশঙ্কর তাঁর মা এবং পিসিমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

‘ধাত্রীদেবতা’ তারাশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। একাধিক আত্মজীবনীমূলক রচনা আমরা তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতেও পাই। যেমন ১৯৩৬ সালে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রকাশিত ‘সমুদ্র মন্থন’। এই গল্পটিকেও ‘ধাত্রীদেবতা’য় স্থান দিয়েছেন লেখক। এছাড়া ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত ‘রাজা রাণী ও প্রজা’ এবং ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত ‘জায়া’ গল্পদুটিও তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা বলে মনে করা হয়। সব লেখকই হয়ত নিজের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির অংশ দিয়েই কাহিনি নির্মাণ করেন, তবে ‘ধাত্রীদেবতা’য় তারাশঙ্কর তাঁর নিজের জীবনকেই উপন্যাসের মূল উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে তৎকালীন সময় এবং সমাজকে প্রায় অবিকৃতভাবেই তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের দু-একটি চরিত্র এবং ঘটনাকে বাদ দিলে বাকিটা ‘আমার কালের কথা’ অথবা ‘আমার সাহিত্য জীবনে’ তাঁর স্মৃতিকথায় হুবহু পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস ‘ধাত্রীদেবতা’য় এসেছেন কৃষ্ণদাস নামে, মা প্রভাবতী হয়েছেন জ্যোতির্ময়ী এবং স্ত্রী উমাকে দেখা গিয়েছে গৌরী রূপে। উপন্যাসের অন্যতম শক্তিশালী এবং বর্ণময় চরিত্র পিসিমা শৈলজা, স্বনামেই বিরাজ করেছেন।

‘ধাত্রীদেবতা’র সময়কাল সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং আসন্ন নবকালের সন্ধিক্ষণ। সময়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভও বটে। বিংশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকের গ্রামীন ইতিহাস বিধৃত হয় এই কাহিনিতে। ধরা পড়ে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবর্তন। এই সংঘর্ষেকালের মধ্যে কাহিনির মূল চরিত্র শিবনাথের জীবন এবং মনোজগতে অবিরাম ঘাত প্রতিঘাত ঘটে চলে। কালের বিবর্তনের রাস্তা ধরে শিবনাথ প্রতীকীভাবে ঘুরে বেড়ায় উপন্যাস জুড়ে। ‘প্রপারটি ইজ থেফট’ কথাটিকে মূলমন্ত্র করে জমিদারী সভ্যতাকে পরিত্যাগ করে জমিদারের ছেলে শিবনাথ চলে যায় ময়ূরাক্ষীর তীরে চাষ করতে। সেই শিবনাথই দেশ অথবা মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষীর তীর ছেড়ে ঝাঁপ দেয় জনসমুদ্রে।

এ হেন শিবনাথের পিসিমা শৈলজাদেবী যেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্ত সভ্যতার প্রতীক। তিনি মাটির ওপর প্রভুত্ব করেন ‘দাপ’ অর্থাৎ দর্প নিয়ে। সেই দাপ আয়ে থাকে না, থাকে বুকের ভেতরে।

(২)

আমাদের ছোটবেলায় গ্রামে আমরা দুই শ্রেণীর বৃদ্ধা দেখেছি। তাঁদের আমরা ‘বড়মা’ বলতাম। বড়মা অর্থাৎ প্রপিতামহী। তাঁদের একদল ছিলেন আলাভোলা ও হাবাগোবা। সংসারে লাভ হোক বা ক্ষতি, তাঁদের বিশেষ আসত যেত না। মানুষজন হোক কি জীবজন্তু সকলের প্রতি তাঁদের ছিল অসীম মায়া মমতা। অন্যদলটি দাপুটে, দজ্জাল এবং প্রবল মুখরা। তাঁদের মুখে মিষ্টি কথা শুনেছে এমন মানুষ বিরল ছিল। সামান্য কারণে অথবা নিতান্ত অকারণেই তাঁদের মুখ থেকে অবিরল বাক্যবাণ ছুটত। এই ক্রোধের উত্তাপ থেকে শিশু থেকে বৃদ্ধ কারও পরিত্রাণ ছিল না। সেই সব খিটখিটে বৃদ্ধাদের রণচণ্ডী রূপ আর বাক্যবাণই এক সময় পাড়ার ছেলেদের কাছে বিনোদনের উৎস হয়ে উঠত।

সেই বিগত সময়ের এক ফোকলা দাঁত, অজস্র কুঞ্চনে ভরা কালো চামড়ার সামনে ঝুঁকে পড়া বৃদ্ধার চেহারা আমার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে আছে। বাকিটুকু তাঁর নব্বই উত্তীর্ণ জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে শোনা।

লোকে তাঁকে বলত ‘কালোবুড়ি’। বাবামার দেওয়া নাম একখানি ছিল বটে, তবে সে নামের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ইহলোক ত্যাগ করার অনেক পরে তাঁর এক পৌত্র নতুন বাড়ি হাঁকিয়ে নাম দিয়েছিল ‘সুরধ্বনি ভবন’। সে বাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে শ্বেত পাথরে খোদাই করা নামটি দেখে কতজন শুধোয় ‘কার নাম গো?’ তারপরই সুরধ্বনি হারিয়ে যায়, উঠে পড়ে কালোবুড়ির কথা। তাঁর যে এমন একটা গালভরা নাম ছিল শুনেই প্রথমে হাসির ফোয়ারা ছোটে। চর্চা হয় তাঁর দুর্মুখ স্বভাবের।

বড়ছেলের বয়সের সঙ্গে আন্দাজ মিলিয়ে হিসেব করলে সুরধ্বনির বর্তমান সময়ে বয়স হবার কথা একশ দশ বছর। যে দেশে, যে কালে মেয়েদের কুড়িতেই বুড়িয়ে যাওয়া দস্তুর, সেখানে তিনি প্রায় চার কুড়ি ছুঁয়ে দেহ রেখেছিলেন। চার কুড়িতে চার প্রজন্মের আগমন হয়েছিল। নবীন-প্রবীন মিলিয়ে বিচিত্র সংসারের কর্ত্রী হবার কথা তাঁর। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মের সঙ্গেই নিজের ধ্যান ধারণা, আচার ব্যবহারের বিস্তর ফারাক দেখতে পেয়েছিলেন। হয়ত বুঝেছিলেন তিনি অন্য সমাজের, অন্য যুগের মানুষ। তাল মেলাতে না পারার ফলে উত্তরোত্তর খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন। সংসারের অন্দরমহলে আর প্রবেশ করেন নি। তখনও তাঁর বুকের ভেতরে গনগনে আঙার। সামান্য উস্কানিতেই জ্বলে উঠতেন। এ কালের মেয়ে-বৌদের সাজতে দেখলে অথবা হাসতে দেখলে রাগে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলে যেত।

এমন রসহীন, খিটখিটে কালোবুড়ির জীবনকাহিনি কেউ লিপিবদ্ধ না করলেও তাঁর একটা অতীত ছিল। সে অতীত আর পাঁচজন মানুষের মতই সংকট ও সংঘর্ষে ভরা। কীভাবে সেই সংকট সঙ্কুল পথ পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছনোর পূর্বেই তিনি ‘কালোবুড়ি’ হয়েছিলেন সেটিই তাঁর জীবনকাহিনি। নিরক্ষর, গ্রাম্য কৃষক পরিবারের কন্যা এবং বধূ সুরধ্বনি চারটি শিশু সন্তান নিয়ে যুবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। তখন বড়ছেলে সবে দশ। ‘অবলা’ ‘অনাথা’ ‘হতভাগী’ ইত্যাদি বিশেষণের সঙ্গে বয়ে চলা সহানুভূতির স্রোতের মুখেই বহির্বিশ্বের কাছে আপন দাপুটে স্বভাবটি তিনি প্রকট করে দিয়েছিলেন। কালবিলম্ব না করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কারও কাছ থেকে অহেতুক সহানুভূতির প্রত্যাশী তিনি নন। বাগযন্ত্রখানিই ছিল তাঁর একমাত্র অস্ত্র। তিনি বুঝেছিলেন, বেঁচে থাকার জন্যে, ছেলেমেয়েদের বড় করে তোলার জন্যে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি অর্থাৎ পুকুর, জমি আর গাছপালাই তাঁর সম্বল। সেসব তাঁকে আগলে রাখতে হবে। গাছ থাকলেই ফল, জমি থাকলেই ফসল অথবা পুকুর থাকলেই মাছ ঘরে উঠবে সে নিশ্চয়তা নেই। তার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। দুর্বল হলেই অধিকার হারিয়ে যাবে, শুরু হবে জবরদখল। কমবয়সী বিধবার মতো দুর্বল যে এ দুনিয়ায় আর কোন প্রাণী হয় না তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন।

পুকুরের পাড়ের গাছপালা, ফলপাকুড়, তরিতরকারি এমন কি জলের মাছও তাঁর তীক্ষ্ণ নজরে থাকত। পুকুরের জলে কারও ছায়া পড়লেই কোনও এক অদৃশ্য স্থান থেকে সুরধ্বনির গলা বেজে উঠত ঝনঝন করে। সে কন্ঠস্বর কেবল ভাঙা কাঁসির সঙ্গেই তুলনীয়। তাতে সুরের লেশমাত্র ছিল না, ছিল কেবল ধ্বনি। সে ধ্বনির তীব্র ঝংকারে লোকজন দূরে সরে যেত। ওঁর পুকুর পাড়ের পথ ছেড়ে লোকে অন্য রাস্তা দেখত। ওঁর জমির আলে পা রাখার আগে দুবার ভাবত। এমনকি ওঁর চালায় বাঁধা গাভীর দিকে চেয়ে নিখাদ দুটো প্রশংসাও কেউ করতে পারত না।

দেশ তখনও পরাধীন। জমিদারী প্রথাও বিলুপ্ত হয় নি। জমিদারের গোমস্তার কাছে খাজনা দেবার সময় জমি ও বাড়ির দলিল ঝুড়িতে ভরে বড়ছেলে মাথায় করে নিয়ে যেত। সুরধ্বনি যেতেন সঙ্গে। কেবল একপাশে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভুল বুঝিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে, টিপছাপ দিইয়ে সর্বস্বান্ত করার মতো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে নি। ছেলেরা বড় হয়ে দেখেছিল তাদের বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এককণাও এদিক ওদিক হয় নি। কেবল সুরধ্বনির জীবনের সমস্ত কোমলতা বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মগুলির সঙ্গে যোগসূত্র।

সেই ছেঁড়া সুতোর টুকরো আটকে আছে তাঁর নবতিপর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্রের স্মৃতিতে। সুরধ্বনি ভবনের একটি কক্ষের দেওয়ালে তাঁর একটি মলিন সাদাকালো ছবি আজও ঝুলতে দেখা যায়। সে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নিজের শৈশব ফিরে পায়। মায়ের কথা ভাবে। নিরক্ষর ছেলের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা সবই মায়ের কাছে। চাষার ছেলে পূর্বজদের মতো জমি চষবে, ফসল ফলাবে এই স্বপ্নই তিনি দেখিয়েছেন তাঁর সন্তানদের। শিখিয়েছেন নিজের অর্জিত ধন অথবা পৈতৃক সম্পদকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে হয়। বলেছেন, ‘সম্পত্তি শুধু বাপের লয়, দাপেরও।’

(৩)

আত্মমর্যাদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের আরও একজন পূর্বসূরীর কথা মনে পড়ে। পাড়ায় তাঁর নাম ছিল ‘ভয়ংকরী ঠাকরুণ’। ভয়ংকরী নামটি তাঁর পিতৃদত্ত নাম শঙ্করীকে বিকৃত করে নির্মাণ। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। আজীবন বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘ ঝড় ঝাপ্টা, বিপদের আশঙ্কাকে পেছনে ফেলে যৌবন, প্রৌঢ়কাল অতিবাহিত করে সেই মানুষটি স্বমহিমায় বেঁচেছিলেন বহুদিন। হয়ে উঠেছিলেন পাড়ার অলিখিত অভিভাবক। কারোর বেচাল দেখলে প্রতিবাদ করতে পিছপা হন নি। তাঁর পেছনে যতই তাঁকে নিয়ে হাসি মজা হোক না কেন তাঁর উপস্থিতি অনেক সময় অনেক সমস্যার সমাধান করে দিত। তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, অপ্রিয় সত্যি কথা বলার মতো বুকের পাটাই তার কারণ। কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভে তিনি ঝগড়া করতেন না। করতেন বিবেকের নির্দেশে। বিবেকের নির্দেশেই তিনি যৌবনে বহু প্রলোভন অগ্রাহ্য করেছিলেন। ভাইদের ছেলেমেয়েদের আপন সন্তান জ্ঞানে মানুষ করেছিলেন। বাপের কাছে সম্পত্তির অধিকার আদায় করেছিলেন। আর বেঁচেছিলেন মাথা উঁচু করে।

সত্তরের দশকের কথা। রাজনৈতিকভাবে সময়টা অস্থির। একবার একটা গ্রাম্য বিবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক রং মিলেমিশে দাঙ্গা পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। থানা পুলিশ হল। কারফিউ জারি হল। বহু নিরীহ মানুষ ভয়ে আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। পুলিশও ছুটল তাদের পেছন পেছন। যাকেই নাগালে পেল ভ্যানে তুলে চালান করল থানায়। শঙ্করী ঠাকরুণ সেদিনও স্বমহিমায় গ্রাম পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনজন তরুণকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে দেখে ইশারা করে দিলেন একটি বাড়ির খিড়কি দরজার দিকে। বাড়িটির খিড়কি দরজা একটি পুকুর পাড়ে। সেখানকার কাঁচা, পায়ে চলা পথ অচেনা মানুষ চট করে বুঝতে পারবে না। ওদিকে বাড়িটিতে ঢুকলেই প্রথমে কুয়ো, তারপর রান্নাঘর। ছেলেগুলি এগিয়ে যেতেই পেছন পেছন দুজন কনস্টেবলকে আসতে দেখে অতি দ্রুত শঙ্করী ঠাকরুণও ঢুকে পড়লেন বাড়িটার খিড়কি দরজা ভেদ করে। রান্নাঘরের দরজার শেকলটা নড়ছে দেখেই তাড়াতাড়ি শেকলটা তুলে দিয়ে ঢালের মতো দাঁড়ালেন।

কনস্টেবল দুজনও শঙ্করী ঠাকরুণকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়েছে। কদম ছাঁট সাদা চুলের বুড়িকে তারা বলল, ‘ঠাকুমা সরো, ভেতরে কে আছে দেখব।’

শঙ্করী ঠাকরুণ সরে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘সাহস থাকলে, ক্ষমতা থাকলে শেকল খোল।’

ওরা বলল, ‘কী বলছ? জান না কারফিউ চলছে? পুলিশের আইন বাবা...’

‘আইন দেখাচ্ছিস? তা দেখা তোদের কোন আইনে লেখা আছে অপথ কুপথ মাড়িয়ে এসে গেরস্তর রান্নাঘরে ঢুকবি। যদি দেখাতে না পারিস, তখন দেখিস এই শঙ্করী ঠাকরুণ কী করে!’

দু-দুজন উর্দিধারী কনস্টেবল থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দরজার শেকল স্পর্শ না করেই বেরিয়ে গিয়েছিল তারা। শঙ্করী জানতেন ওই ঝগড়া বিবাদের সঙ্গে ছেলেগুলির কোনও যোগ নেই। ওরা নির্দোষ। ছেলেগুলোকে বাঁচানোর জন্যে তিনি অনুরোধ উপরোধ না করে যা করেছিলেন তার পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল, ‘দোষ করি নাই যখন লোকের পায়ে পড়ব কেনে?’

(৪)

তারাশঙ্কর তাঁর কৈশোর স্মৃতিতে বলেছেন ‘বাবার মহাপ্রয়ানের পর আমার পিসিমা অতীতকালের মহিমার মত আত্মপ্রকাশ করলেন। সূর্যাস্তের পরও যেমন পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপ বিকিরিত হয় তেমনি ভাবে আমার বাবার প্রভাবের মতই তিনি আমাদের সংসারের সর্বক্ষেত্রে আসন নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে মাংসে, মেদে মজ্জায়, চিন্তনে মননে ধাতুগত হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনের তিনি একজন, বাবা-মা-পিসিমা।’

‘ধাত্রী দেবতা’ উপন্যাসে শিবনাথের জীবনেও তার পিসিমার প্রভাব গভীর। একই দিনে স্বামী ও পুত্রকে হারিয়ে শৈলজাদেবী নাবালক শিবনাথের অভিভাবকরূপে তাঁকে আশ্রয় করে বেঁচেছিলেন। জমিদারের কন্যা হিসেবে তাঁর আভিজাত্যের গর্বকে তিনি অতি যত্নে লালন করে চলতেন। চাইতেন শিবনাথও তার পূর্বপুরুষদের আদলে গড়ে উঠুক। পিসিমার সেই দর্পের নমুনা উপন্যাসের শুরুতেই পাওয়া যায়। শিবনাথের পুকুরের পাশের পুকুরটির পাড়ের শরিকি ভাগবাঁটোয়ারার কারণে মাপামাপি হচ্ছে। শেকল এসে পড়েছে শিবনাথের পুকুরপাড়ে। ঘটনাটি কেউ তাদের না জানানোয় পিসিমা ক্ষুব্ধ। কাছারিবাড়িতে সরকারী কানুনগোকে তিনি তলব করলেন। তার পরের দৃশ্যে দেখা যায়,

‘সরকারী কানুনগো আসিয়া কাছারি-ঘরে বসিলেন। শিবনাথ উভয় ঘরের মধ্যের পর্দাটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভিতরের ঘর হইতে আদেশ হইল, নমস্কার কর শিবনাথ।

কানুনগো বলিলেন, আমাকে কিছু বলবেন?

পিসিমা ভিতর হইতে বলিলেন, হ্যাঁ। আমার সীমানার মধ্যে শেকল আনবার পূর্বে আমাকে কি জানাবারও দরকার নেই? আমি স্ত্রীলোক, আইনের কথা ভাল জানি না, আইন কি আপনাদের তাই?’

বাক্যালাপের এক পর্যায়ে এসে কানুনগো আমতা আমতা করছেন, ‘তালগাছের বেড়ার জন্যে ওপাশে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাইতে আপনার সীমানার-’

তখনই পিসিমা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলছেন, ‘সীমানা আমার নয়, নাবালকের; এই ছেলেটির অভিভাবক সরকার-তরফ থেকে জজসাহেব, আমি তাঁরই প্রতিনিধি।’

কানুনগো ভদ্রলোক এরকম প্রশ্ন-উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। তিনি অনুমতি না নেওয়ার জন্যে দোষ স্বীকার করলেন। শৈলজাদেবীর তরফ থেকে সৌজন্যের কোনও ত্রুটি হল না। কানুনগোকে মিষ্টি ও চা খাইয়ে বিদায় জানালেন।

উপন্যাসের একেবারে শেষভাগে দেখি শিবনাথ এক সন্তানের পিতা। পিসিমা কাশিবাসী হয়েছেন। গৌরী ছেলেকে নিয়ে আছে কলকাতায়। শিবনাথের সঙ্গে তার দীর্ঘকাল মনোমালিন্য চলছে। এমন অবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শিবনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। সে খবর পেয়ে গৌরী ছুটে এল কলকাতা থেকে। পিসিমাও কাশী থেকে এলেন।

সেদিন শিবনাথের গৃহে উপস্থিত পুরুষ সকল পরামর্শ করে শিবনাথকে ছাড়ানোর উপায় নির্ণয় করছে। তাঁদের মতে পিসিমা এবং গৌরী গিয়ে যদি ম্যাজিস্ট্রেটবাবুকে রাজী করাতে পারেন, একটা এগ্রিমেন্ট লিখে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় শিবনাথ জেলে থাকবে জেনেও পিসিমা বলে ওঠেন, ‘এগ্রিমেন্ট লিখে দিয়ে আমি তাকে খালাস হতে বলতে পারব না। আমার বাবা বলতেন, দাদা বলতেন, ‘না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত’। আমি তো ঘাট মানতে বলতে পারব না বাবা। যদি সে অন্যায় করত, কথা ছিল। কিন্তু এ তো অন্যায় নয়।’

পিসিমার মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল শিবনাথের পিতৃপুরুষ এবং অতীতকালের সকল গৌরব। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে সেই পিতৃপুরুষের প্রতিভূ ও প্রতিনিধি হিসেবেই যেন পিসিমা উপস্থিত হয়েছেন। হয়ত এই কারণেই শিবনাথ তার পিসিমাকে উদ্দেশ করে সমগ্র পূর্বপুরুষের প্রতি বলে উঠেছেন, ‘সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতি দেবতা তুমি, ... তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে।’

লাভপুরে তারাশঙ্করের সংস্কার করা কাছারিবাড়িটির বর্তমানে নামকরণ হয়েছে ‘ধাত্রীদেবতা’। সেই বাড়িতে একটি মার্বেল ফলকে এই উক্তিটি খোদাই করা আছে। কাছারিবাড়ি চত্ত্বরে অতিথিনিবাসের একটি কক্ষ নামাঙ্কিত হয়েছে শৈলজাদেবীর নামে। দেখে শিহরণ হয়েছে। এ যেন কালচিহ্ন রূপে খোদাই করা।

সেরকমই লাভপুরের অদূরে অখ্যাত এক গ্রামে কোনও এক সুরধ্বনির বিবর্ণ ছবি বিগত যুগের কালচিহ্ন হয়ে ফুটে আছে একটি অন্ধকার ঘরের দেওয়ালে। শৈলজার মতো যিনি বিশ্বাস করতেন, ‘সম্পত্তি বাপের নয়, দাপের।’

কোনও এক শঙ্করী ঠাকরুণের মাথা উঁচু করে বাঁচার অহংকার আজও কিছু মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। শৈলজার মতো তাঁরও জীবনের নীতি ছিল ‘না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত।’

‘ধাত্রীদেবতা’ পাঠ করার মতো বিদ্যা বা বিলাসিতা কোনটাই যে সুরধ্বনি অথবা শঙ্করীর ছিল না তা বলাই বাহুল্য, কেবল আদর্শের উত্তরাধিকারে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন এক বিগত কালের প্রতীক।