পড়াশুনো, শাস্তি আর রবীন্দ্রনাথ

- 07 May, 2025

- লেখক: মনীষা নস্কর

জাস্ট একটা জেনারেশন আগে পর্যন্তও মা-বাবাদের বলতে শোনা গেছে, ‘মাস্টারমশাইরা না পেটালে ছাত্রছাত্রীরা মানুষ হয় না’। আমার বাবা-কাকাদের স্কুলে গিয়ে দাদু-ঠাকুমা নাকি বলে আসতেন, ‘বেশি করে মারবেন মাস্টারমশাই। যেখানে খুশি মারবেন, শুধু মাথাটা বাঁচিয়ে।’ আমি যখন স্কুলে ঢুকলাম, হয়তো মার খাওয়ার মতো তেমন কিছু করিনি নয়তো ‘মেয়ে’ বলে ছাড় পেয়ে গেছি। অবশ্য একবার ড্রয়িং ক্লাসে একটা সবুজরঙের হাঁস এঁকেছিলাম বলে মীনাক্ষী ম্যাম কষিয়ে থাপ্পড় লাগিয়েছিলেন। আজও বলব, দোষ সেই ম্যামেরই। ধাড়িবয়েসে তিনি সবুজ হাঁস কল্পনা করার ক্ষমতাটি খুইয়ে বসেছিলেন বলে হিংসেয় ক্লাস টুয়ের স্টুডেন্টের ওপর প্রতিশোধ তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময়ে ‘বালক’, ‘ভারতী’র মতো পত্রিকাগুলোর জন্য বেশ কিছু ছোট ছোট কৌতুকনাট্য লিখেছিলেন। এর মধ্যে একটা ছিল ‘ছাত্রের পরীক্ষা’।

ছাত্র মধুসূদন। সে তার হোম টিউটর কালাচাঁদকে দু’চোখে দেখতে পারে না। হোম টিউটর প্রজাতিটিকে কোনও স্টুডেন্টই খুব একটা পছন্দ করে উঠতে পারে না। আমার এক অঙ্কের স্যার ছিলেন, রোজ ভোরবেলার কাঁচা ঘুমটি তছনছ করে দিতেন। বৃষ্টি হোক, বজ্রপাত হোক, রাস্তায় জল জমে ভেনিস হয়ে যাক, তিনি ঠিক আসবেন। তেনার দয়াতেই মাধ্যমিকে অঙ্কে লেটার জুটেছিল, কিন্তু তাও আমি মনে মনে এখনও দাঁত কিড়মিড় করি সেই ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত টানা অতগুলো বছর আমার ভোরের ঘুমগুলোর দফারফা করার জন্য। রবীন্দ্রনাথেরও গোটাকতক প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’র কয়েক পাতা উল্টোলেই দিব্যি মালুম হয় টিউটরের ওপর তাঁরও রাগঝালের কিছু কমতি ছিল না—

“সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু, জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোহস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।”

রবীন্দ্রনাথের লেখার ম্যাজিকটাই হল, তিনি যাই লিখুন সবকিছুর সাথেই সব ধরনের পাঠক রিলেট করতে পারে। জীবনস্মৃতি যখন প্রথমবার পড়ি, এই অংশটুকু পড়ে চমকে উঠেছিলাম। আরে এই তো আমি। আমার কথাই তো লিখেছেন। সেই অঙ্কস্যারের জন্য ভোরবেলা টেবিল গুছিয়ে বসে রোজ এমন করেই ম্যানিফেস্ট করতাম, আজ যেন স্যারের পেট খারাপ হয়, আজ যেন স্যার না আসেন!

‘ছাত্রের পরীক্ষা’ নেহাতই কৌতুকনাট্য। ভূমিকা হিসেবে বলা আছে— ‘এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (charade) -নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল- আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।’

তবে মজার ছলে একটা অন্যকথাও বলে ফেলেছিলেন। কে না জানে, প্রথাগত এডুকেশন সিস্টেমের ওপর রবিঠাকুরের বিরাগটির কথা। হাজার চেষ্টা করেও সে বেড়াজাল থেকে তিনি বেরোতে পারেননি। অভিভাবকদের হুকুমমতোই তাঁকে পড়াশোনাটা করতে হয়েছিল।

এই কৌতুকনাট্যের ছাত্র মধুসূদন চায় তার টিউটর কালাচাঁদকে ভাগাতে। সুযোগও এসেছে। মধুসূদনের একজন অভিভাবক হঠাৎ এসেছেন কালাচাঁদের সামনেই মধুসূদনের পরীক্ষা নিতে। কালাচাঁদকে তাড়াতে মধুসূদন বদ্ধপরিকর, সে ইচ্ছে করে সব প্রশ্নের ভুলভাল জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

“অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ কাকে বলে বল্ দেখি।

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধুসুদন। কেঁচো।”

কালচাঁদ চোখ রাঙায়। চাকরিটি হাতছাড়া হলে তার চলবে না।

পরের প্রশ্ন আসে—

“তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ, আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি।

মধুসুদন। কাঁটা।

(কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন)

কী মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে?

মধুসুদন। পোকায়।

(বেত্রাঘাত)

আজ্ঞে, মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি- শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাস-খানাই পোকায় কেটেছে! এই দেখুন।”

ব্যাকরণের জ্ঞানেও মধুসূদন নমস্য।

“অভিভাবক। 'কর্তা' কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধুসুদন। আজ্ঞে, কর্তা ওপাড়ার জয়মুশি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি।

মধুসূদন। তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন।

কালাচাঁদ। (সরোষে) তোমার মাথা!

(পৃষ্ঠে বেত্র)

মধুসূদন। (চমকিয়া) আজ্ঞে, মাথা নয়, ওটা পিঠ।

অভিভাবক। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে?

মধুসূদন। জানি নে।

(কালাচাঁদ বাবুর বেত্র-দর্শায়ন)

মধুসূদন। ওটা বিলক্ষণ জানি- ওটা যষ্টি-তৎপুরুষ।

(অভিভাবকের হাস্য এবং কালাচাঁদ বাবুর তদবিপরীত ভাব)

এরপর আসে অঙ্কের পরীক্ষা।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোটো ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দু-মিনিট লাগে, ক'টা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধুসূদন। একটাও নয়।

কালাচাঁদ। কেমন করে!

মধুসূদন। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা, একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয় তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে?

মধুসূদন। যদি সে গাছ বেঁকে যায় তা হলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তা হলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই।

কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে!”

ছাত্রকে তার অভিভাবকের সামনেই একজন গৃহশিক্ষক পেটাচ্ছে— সে যুগে এ এমন কোনও বড় ব্যাপার ছিল না।

মরাল ভ্যালুগুলো তো যুগে যুগে বদলে যায়। সে সময়ে ‘না মারধোর করলে ছেলে মানুষ হয় না’ এমন একটা ধারণা খুব ট্রেন্ডি ছিল। এখন এমনটা করে দেখুক তো কেউ। আমার বাচ্চার গায়ে বাইরের লোকে হাত তুলবে, হাতটা তার আস্ত থাকে কিনা সেইটা দেখে নেবো আমি— এমনটাই এখন অধিকাংশ মা-বাবার মত। সত্যিই তো, দুষ্টু স্টুডেন্টকে পানিশমেন্ট দেওয়ার হাজার রকম উপায় আছে। মারধোরটা কখনওই কাম্য নয়। কৌতুকনাট্যটির শেষে অভিভাবকের বকলমে রবিঠাকুরই সেকথা বলে দেন।

“অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথায় আছে গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিটলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিনকতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক, তার পরে আমিই ওকে পড়াব।”

মিষ্টিকথার জয় সর্বত্র। স্নেহ, ধৈর্য, সহানুভূতির শিক্ষাগুলো সব শিক্ষকের থাকে না। অথচ কেবলমাত্র এই তিনটে দিয়েই একটা শিশুর মন জয় করে ফেলা যায়। খারাপ টিউটরের কথা যখন বলেছি, পাশাপাশি ভালো টিচারদের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্কুলে একজন ম্যাম বাংলা পড়াতেন, সংহিতা ম্যাম। যতদিন ওই স্কুলে ছিলাম, এমন একজনকেও পাইনি যে বলেছে সংহিতা ম্যামের ক্লাস করতে ভালো লাগে না। মানুষটি বড় মিষ্টি ছিলেন। সুন্দর হাসি, নরম স্বভাব। কঠিন বোরিং চ্যাপ্টারগুলোও এমনভাবে পড়িয়ে দিতেন, একটাও হাই উঠত না। কলেজেও বেশ কয়েকজন প্রফেসরদের পেয়েছি, যাঁরা স্টুডেন্টদের অ্যাটেনশনটা কেমন করে আগাগোড়া ধরে রাখতে হয়, সে ম্যাজিকটা খুব ভালো জানতেন। পড়ানোটা সত্যিই একটা আর্ট, নামের পেছনে লম্বা লম্বা অনেক ডিগ্রি থাকলেই সবাই পড়াতে পারেন না।

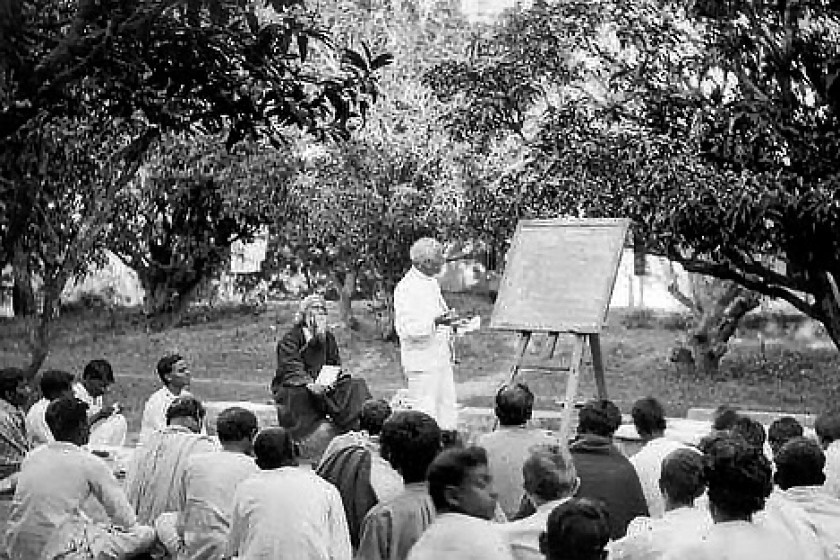

রবীন্দ্রনাথ নিজে যে শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে, সেখানে ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতা, প্রকৃতির সংস্পর্শ এবং মুক্ত চিন্তার পরিবেশে শিক্ষাদানের উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন শিক্ষালাভ হোক আনন্দের মধ্যে দিয়ে— ভয় দেখানো বা টর্চার কখনই তিনি সমর্থন করেননি।

মনে পড়ে তাঁর অচলায়তন" নাটকের কথা? যুগ যুগ ধরে একইভাবে চলে আসা প্রতিষ্ঠানটিতে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবে ভাবার কোনও জায়গাই ছিল না। সেখানে ছাত্ররা কেবল নিয়ম মেনে চলত, প্রশ্ন করা ছিল মানা। তাদের অনুভবী মনটাকেই অকেজো করে দেওয়ার প্রসেস চলছিল। এই অচলায়তনের বিপরীতে আসে পঞ্চক নামের এক চরিত্র, যে বাইরে থেকে নতুন হাওয়া আনে, প্রশ্ন তোলে এবং পরিবর্তনের ডাক দেয়।

রবিঠাকুর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক অনেক কিছু বলে গেছেন। শিক্ষা মানে শুধুই তোতাপাখির মতো বই মুখস্থ করা নয়, বরং নিজের ভেতরের কৌতূহল আর বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোই আসল। কিন্তু সেই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকসময়ই পেছনে ফেলেছে কঠোর নিয়ম আর শাস্তিমূলক মনোভাব।

‘ছাত্রের পরীক্ষা’ নামক এই ছোট্ট কৌতুকনাট্যে প্রথাগত শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা, অমানবিকতা আর গতে বাঁধা অনুকরণমূলক পাঠ্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে এক রকম প্রতিবাদই করেছিলেন তিনি। মধুসূদনের মুখ দিয়ে ভুলভাল উত্তর, যুক্তিহীন কথা আর উল্টোপাল্টা অজুহাতের আড়ালে আমরা যেন শুনে ফেলি এক ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত, বিরক্ত ছাত্রের কণ্ঠস্বর। পড়ানোর নামে রোজকার একঘেয়ে টর্চারের হাত থেকে যে চাইছিল মুক্তি। মধুসূদনের উত্তরগুলো শুনে কালাচাঁদ বেত চালাচ্ছিল, কিন্তু অভিভাবকটি কিন্তু একবারও রাগ বা ক্ষোভপ্রকাশ করেননি।

শাস্তি নয়, ভালোবাসা, সহানুভূতি আর বুদ্ধিদীপ্ত গাইডেন্সই শিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। ছাত্র যদি না বোঝে, তাহলে শিক্ষককেই বোঝানোর অন্যরকম পথ খুঁজতে হবে। ছাত্রকে ‘মানুষ’ করার নামে তার উপর মারধোর করার সেই কুপ্রথা এখন সত্যিই অচল— এবং হওয়াই উচিত।

তবু ‘ছাত্রের পরীক্ষা’ পড়ে হাসতে হাসতে আমরা থমকে যাই— কারণ আজও হয়তো কোথাও কোনও না কোনও কালাচাঁদ বাবু রয়ে গেছেন, কোনও না কোনও মধুসূদন দু’বেলা ‘টিউটরের আমাশা হোক’ বলে প্রার্থনা করছে। তাদের জন্যই রবীন্দ্রনাথ আজও এত বেশি প্রাসঙ্গিক। মজার মোড়কে মুড়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন সমাজের অসংলগ্নতাগুলো। তাই ‘ছাত্রের পরীক্ষা’ কখনওই নিছক কৌতুকনাট্য হয়ে থাকে না, বরং থেকে যায় সময়ের পরীক্ষায় পাস করে যাওয়া এক জ্বলজ্বলে ব্যঙ্গ-নাট্য হিসেবেই।