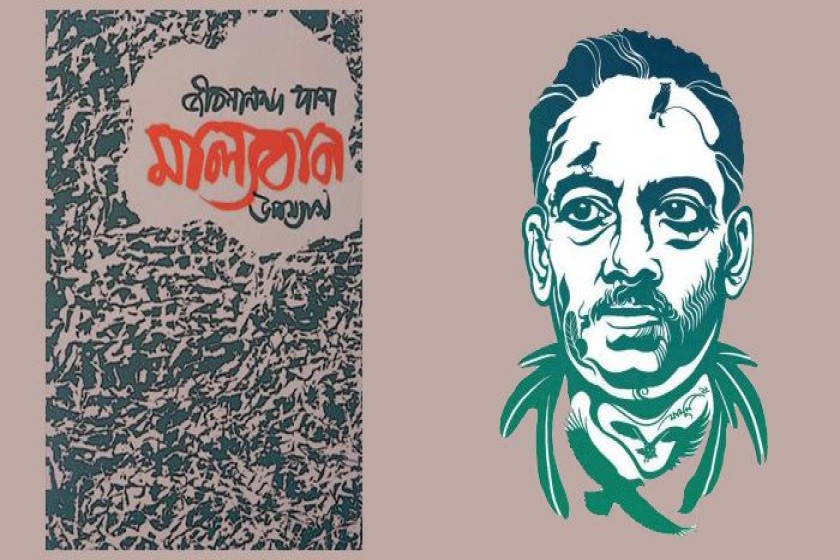

জীবনানন্দের উপন্যাস মাল্যবান : নিবিড় পাঠ

- 07 October, 2025

- লেখক: অয়ন সেন

A man becomes an outsider when he becomes alive to certain questions.

- Colin Wilson, The Outsider

মাল্যবান outsider। তাই মাল্যবানকে এঁটো টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলেও মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত মনে করে না তার স্ত্রী উৎপলা, নিজে মশারি ফেলে শুয়ে পড়ে বিছানায়। মাল্যবানের জীবনযাপনে আধুনিক মানুষের একাকীত্ব, বিষাদ ও জীবনের অর্থহীনতা গভীরভাবে প্রোথিত। বিপ্লবের আদর্শে মহীয়ানের তৃপ্তি বা আধ্যাত্মিক পুষ্টির মাধ্যমে ছা-পোষা মানুষের সন্তুষ্টি মাল্যবানরা পায় না, পাবে না কোনো দিন।

১৯৩৩-এর পর জীবনানন্দ দাশ আর কোনো উপন্যাস লেখেন নি দীর্ঘ ১৫ বছর; ১৯৪৮ সালে জলপাইহাটি, সুতীর্থ লেখার পর ১৬ জুন(খাতার তারিখ অনুযায়ী) লিখতে শুরু করেন মাল্যবান উপন্যাসটি, সম্ভবত এক মাসের মধ্যেই শেষ হয় সেটি। পরবর্তী উপন্যাস বাসমতীর উপাখ্যান। জীবদ্দশায় ঔপন্যাসিক পরিচিতি থেকে নির্বাসিত জীবনানন্দ উপন্যাসটি লিখেছিলেন নিজের যন্ত্রণাকে উন্মোচন করতে নাকি যাপন করতে, স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই ধন্দ থেকেই যায়। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী লাবণ্যের সঙ্গে অসুখী দাম্পত্যের প্রভাব পড়েছে জীবনানন্দের নানা লেখায়, আঙ্গিকের দিক থেকে স্ট্রিম অফ কনশাসনেসের ধারার নিকটবর্তী মাল্যবান উপন্যাসের কেন্দ্রেও রয়েছে কলকাতা শহরে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত এক চাকুরের নির্বান্ধব জীবনযাপন, চাকরির নামে খিদমদগারি, তার তিক্ত দাম্পত্য, না পাওয়ার বেদনা, অবচেতনে অলীকের হাতছানি এবং চরাচরবিস্তৃত Boredom। যদিও তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণের কাল অতিবাহিত হয়েছে শহর থেকে দূরে, গাছপালা, ক্ষেত, আলপথ, বাউলগান ইত্যাদির মাঝে।

মাল্যবান যে বহিরাগত, তা উপন্যাসের কথনের ধারাতেই জানা যায়। কর্মক্ষেত্রের জনসমাগমেও বিচ্ছিন্ন সে, ‘এক-এক সময় মনে হয় অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে – ধরো কোনো উত্তেজনাময় কর্মীসংঘের মধ্যে নিয়ে ফেলুক; জীবনটাকে এ রকম অফিসে চেপে সাপটে মেরে লাভ কী? টাকা – পারিবারিক সচ্ছলতা – এগুলো এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দুলের বিচি, রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয় এক-এক সময়।’ একইরকমভাবে, পারিবারিক জীবনেও সেই বিচ্ছিন্নতা, -ওপরের ঘরটায় পলা(উৎপলা) আর মনু শোয়। একতলার ঘরে মাল্যবানের বিছানা বৈঠক-সমস্ত। এখানেই সে থাকে, কথা বলে, কাজ করে, বই পড়ে, লেখে, শোয়, ঘুমোয়।’ অবশ্য ‘নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর কাছ থেকে এ-রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি সে। দোতলার ঐ একটা ঘরেই পলার ভালো করে কুলিয়ে ওঠে না তেমন, কাজেই সে স্বামীকে নীচের ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছে।’ - এমনকি দোতলার লাগোয়া বাথরুমে স্নান পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না মাল্যবানকে, নীচে চৌবাচ্চার জলে স্নান করতে হয় তাকে, এক দিন স্ত্রীর নির্দেশে তাকে মেসে গিয়েও উঠতে হয় কিছু দিনের জন্য। তীব্র তির্যক দ্যোতনায় ফুটে ওঠে যন্ত্রণার অসহনীয়তা, তবু সত্তায় নির্জনতা নিয়ে নির্লিপ্ত থাকে মাল্যবান। এই উপন্যাস প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজৈবনিক, জীবনানন্দ তাঁর ‘লিটারারি নোটস’এর পরের খাতাগুলিতে বার-বার জানতে দিয়েছেন, তিনি তাঁর নিজের পরিবারেরও একঘরে, অবহেলিত, পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এ ছাড়া লেখকের কলকাতা-বাসের কিয়দংশ কাটে মেসবাড়িতে। জীবনানন্দ সচেতনভাবেই বিষাদময়তাকে লক্ষ্যরূপে স্থির করেন এ লেখায়, তার মূল অবলম্বন হয় বিষিয়ে যাওয়া দাম্পত্য জীবনের কালশিটেগুলি। তাই হয়তো এ লেখার আবেদন সর্বজনীন হবে না কখনোই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, ‘একজন মহাকবি উপন্যাস লিখবার সময় একি বিষয় নির্বাচিত করেছেন? পাঠকের পক্ষে কল্পনা করাই অসম্ভব এই উপন্যাসের বিষয়টি। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া’(সাহিত্য সংবাদ, কবির উপন্যাস, সনাতন পাঠক, দেশ, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) কিছু পাঠকের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা একে করে তুলতে পারে ‘personal’, কিছু পাঠকের কাছে উন্মোচিত হবে অভূতপূর্ব এক জগত- উপমা ও প্রতীকি ভাষায় যা অভিনব। মাল্যবান পড়তে পড়তে এমন ভাবনাও আনাগোনা করতে পারে যে, জীবনানন্দর বহু কবিতার পংক্তি এ উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে সার্থকভাবে বুনে দেওয়া যেতে পারে!

একা থাকতে পারে না মাল্যবান, তাই সে মায়ের সাথে থাকতো বিবাহপূর্ব জীবনে, যদিও কালক্রমে সে সান্নিধ্য তার কাছে একা থাকারই সামিল বলে মনে হত। একা-একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানোও কঠিন ছিল তার কাছে। সমাজসেবা, বিপ্লবের তাড়না ইত্যাদি নানা ঘাট ছুঁয়ে পাকা চাকরি, বিবাহ, সন্তানের সহজ সমীকরণে থিতু হতে চেয়েছিল সে, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু না, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হল গরল,‘একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু বৌ যদি সে পেত, তা হলে এ-দুটি শাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দান না রেখে শান্ত ভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, না, নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন খড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনির মতো হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আর বিবাহিত জীবন।’

প্রথম পাঠে ‘খড়খড়ে আগুন’ আর ‘অগ্নি-ডাইনি’ শব্দবন্ধের ব্যবহার চমকিত করে, কতটা বিক্ষত হলে কলমের মুখ দিয়ে এভাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে! ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দের দিনলিপির বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন যে জীবনানন্দ যে তাঁর বিবাহিত জীবনে অসুখী, তা জানতেন সেজোকাকা অতুলানন্দ দাশের কন্যা শোভনা মজুমদার। তিনি ভূমেন্দ্র গুহকে বলেন, ‘..মিলুদা(জীবনানন্দ) তো বিয়ে করতে চায় নি..... ওর স্ত্রী তো ভয়ঙ্কর, ওর উপযুক্ত পাত্রী ছিল না, মিলুদা’কে ভাজাপোড়া করে ছেড়েছে’ [দিনলিপি ৪ , পৃ.১৮০৯]

বুর্জোয়া নৈতিকতায় মাল্যবান পরিবার ছেড়ে যেতে পারে না হয়তো, আবার বিসর্জন দিতেও পারে না অন্তর্গত বোধকে, ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী হয় টানাপোড়েন, মানসিক যন্ত্রণা, ‘ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল: মাল্যবান দেখল। বিছানায় চিত কাত হয়ে ভেবেই চলেছে ক্রমাগত; এত ভাবায় হৃদয় শুকিয়ে যায় শুধু, কোনো তীরতট পাওয়া যায় না, আসে না চোখে এক পলক ঘুম।’ গতানুগতিকতা, Boredom অলক্ষ্যে জাল বিস্তার করে, তার কুম্ভীপাকে তলিয়ে যায় মাল্যবান, ‘মাছ, মাংস, ডিম, অফিস, খবরের কাগজ, টাকাকড়ির চিন্তা, বৌয়ের এটা-ওটা-সেটা উনপঞ্চাশটা, বাতাস, গোলদিঘি, চুরুট – নানা রকম স্রোতের ভেতর হারিয়ে গেল সে। সাধারণ সাংসারিক মানুষ হয়ে উঠল সে আবার।’ কিন্তু সত্যিই সে ‘সাধারণ সাংসারিক মানুষ’ হয়ে উঠতে পারল কি? জীবনানন্দ স্পষ্টই নেতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন পরের বাক্যেই: ‘এক-একদিন খুব বেশি রাত বিছানায় জেগে থেকে-থেকে মাল্যবানের মনে হয়, কাদাপাঁকের ভেতরে একটা শুয়োরের মতো সমস্ত দিন জীবনটা যেন তার ঘোঁত-ঘোঁত করে বেড়ায়’, অর্থাৎ সেই ছা-পোষা মধ্যবিত্ত জীবনের সন্তুষ্টি মাল্যবানের নেই, তার মনের ভিতরে হয়তো আলোড়ন তোলে Matthew Arnold কবিতা: And I, I know not if to pray/still to be what I am, or yield, and be/like all the other men I see.

উৎপলা চরিত্রটি সঙ্গীত চর্চা করে, ভোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, যৌনতার প্রতি লোলুপ, মাল্যবানের চোখে যেন বিস্ময়, দুর্বোধ্যও বটে, তবু মাল্যবানের অকস্মাৎ কামনায় দীপ্ত। মাল্যাবান যতটাই স্তিমিত, মিতবাক, উৎপলা ততটাই প্রগলভা, উন্নাসিক, অন্য পুরুষে গমনের ইঙ্গিতবাহী, সেখানেও নির্লিপ্ত মাল্যবান, যেন অস্ফুট উচ্চারণ তার,‘পৃথিবীতে সুদ খাটে: সকলের জন্যে নয়।/অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দুজনের হাতে।/পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে/সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।’ উপন্যাসটিতে মাল্যবান ও উৎপলার পাশে তাদের একমাত্র কন্যাসন্তান মনুর উপস্থিতি তুলনায় গৌণ, উৎপলার মতে সে তার বাবার মত মনের রোগের মানুষ।

কামুর অপরিচিত বা বহিরাগত প্রতিনায়ক মারস্যো যেমন feeling of absurdity-র দিকে এগিয়ে যায়, মাল্যবান তা পারে না, এমনকি সে কোনো heroic ঘটনাও ঘটাতে পারে না ট্রাজিক নায়কের মতো, জীবনানন্দের ভাষায়, ‘সে অনেক রকম আলতো জীবন যাপন করে’, অথচ ট্রাজেডির উপর্যপরি আবেদন সম্পৃক্ত হয়ে আছে লেখাটিতে। আত্মহত্যাও করতে পারে না মাল্যবান, নতুবা আত্মহননেচ্ছা জাগরুক হওয়ার উপাদান মাল্যবানের জীবনে পর্যাপ্ত ছিল, অথবা নিজেকেই হত্যা করল সে (নিজের মতোই, আশ্রিত) বেড়ালছানাটিকে দেয়ালে আছড়ে মেরে। বেড়ালছানাটির মৃত্যু নিয়ে তার যে বিশ্বাস, তা যেন নিজের প্রতি স্বগতকথন:‘মৃত যে তার তো রফা হয়ে গেল; গোলোকধাঁধাটা সামনের থেকে সরে গেছে; নির্দেশ চাই না, সমানুভূতি সমাশ্রয়ের দরকার নেই আর; সব চেয়ে শান্তি; বেঁচে থাকার ব্যথা, বৈভব নেই।’ যে শান্তি সে বেড়ালছানাটিকে দিতে পারল, সে শান্তি তো তারও কাঙ্খিত, ‘সমানুভূতি’ ও ‘সমাশ্রয়’, ‘বেঁচে থাকার ব্যথা’ শব্দগুলি লক্ষ্য করলে এই প্রতিতুলনা স্পষ্ট হয়।

‘এর পর পাঁচ-ছদিন মাল্যবান কারোর সঙ্গে কথাও বলতে পারল না আর।’ মাল্যবান উপন্যাসটি প্রথম বার পড়ার পর সমরূপ অভিঘাতে পাঠকও আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারেন দীর্ঘদিন, হয়তো মনে হতে পারে তার যে জীবনানন্দ উপন্যাসটি লিখছেন না, উপন্যাসটিই লিখছে জীবনানন্দকে, হয়তো প্রতীতি জন্মাবে তার: This is the way the world ends. Not with a bang but a whimper. অথবা,

‘মানুষ জেনেছে যাহা পৃথিবীতে; আর কিছু নেই অভিনব / তার পর সান্ত্বনার মতন নীরব / শব তার প’ড়ে থাকে পরিপূর্ণ ঘাসে...’(পান্ডুলিপির কবিতা ৪৪১)