তারাশঙ্কর : দেশকালের প্রেক্ষাপট

- 22 July, 2021

- লেখক: নীতা মণ্ডল

(১)

সে বহুকাল আগের কথা। বঙ্গের ভাগ্যাকাশে নবাবী শাসনের সূর্য তখন অস্তমিত। পলাশীর আমবাগানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলা ধরাশায়ী হওয়ার পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রচলন হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার। বঙ্গভূমির আনাচে কানাচে উত্থান হয়েছে ছোট বড় মাঝারি জমিদারকুলের। তাঁদের অধিকাংশই রাজভক্তিতে প্রবল, প্রজা শাসনে কঠোর এবং জীবনযাপনে রাজামহারাজাতুল্য। তাঁদের দেবভক্তি গভীরতায় কম এবং প্রদর্শনে উচ্চকিত। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একদিকে রাজ অনুগ্রহ ভোগ করে, অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে পূজিত হয়। কৃষক প্রজা নিমজ্জিত হয় ঋণের চোরাবালিতে আর ধনসম্পদে উপচে পড়ে মহাজনের ভাণ্ডার।

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ সেই সময় ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সের অন্তর্গত। সুজলা সুফলা বঙ্গমাতা রাঢ় অঞ্চলে যেন আপন খেয়ালে তাঁর ঝলমলে রূপখানি পালটে ফেলেছেন। হয়েছেন ভূষণহীনা যোগিনীস্বরূপা। এখানে মাটি পাথুরে ও গৈরিক। মাঠঘাট ঝোপ-ঝাড়-গুল্ম সমাকীর্ণ। মাঝে মাঝে দীর্ঘ ও শীর্ণ তালগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানকার কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশকায় মানুষগুলির জীবনযাত্রা অচঞ্চল ও বৈচিত্রহীন।

রাঢ়বঙ্গের উত্তরে বক্রেশ্বর ও কোপাই নদী দুটি মিলে কুয়ে নাম নিয়ে বয়ে গিয়েছে সেকালের নবাবের রাজধানীর দিকে। অন্যদিকে সুদূর ত্রিকূট পাহাড় থেকে উৎসারিত হয়ে ময়ূরাক্ষী প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে মহলপুর, লাউঘোসা, গুনুটিয়া, তালবোনা ইত্যাদি অসংখ্য গ্রামকে সিঞ্চিত করে। তারপর মুর্শিদাবাদে পৌঁছে কুয়ে মিশেছে ময়ূরাক্ষীর বুকে আর ময়ূরাক্ষী গঙ্গায়।

ময়ূরাক্ষীর তীরে গুনুটিয়ার ঘাটে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ নৌকা থেকে নেমে এলেন। আসছেন ভদ্রপুরের রাজা নন্দকুমারের গৃহ থেকে। মাইল খানেক দূরে নওয়াপাড়া গ্রামে তাঁর শ্বশুরালয়। প্রতি বছর ঠিক এই সময় তিনি আসেন। থাকেন বেশ কিছুদিন।

সেই দিন ভোরবেলা ময়ূরাক্ষীতে অবগাহন সেরে এসে রামচন্দ্র ঢুকলেন ঠাকুরঘরে। আহ্নিক সেরে প্রসাদ গ্রহণ করে বিদায় নেবেন। তাঁর আরাধ্য দেবীমূর্তির সামনে ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ পরিপাটী করে সাজানো। সব আয়োজন তাঁর পত্নী করেছে। ভাবতেই ঘোমটায় মুখঢাকা, সর্বাঙ্গে কাপড় জড়ানো একটা জড়োপুঁটুলির ছবি ভেসে উঠল। এই কদিন রামচন্দ্রের সেবা করলেও স্পষ্ট আলোয় মুখখানা দেখা হয় নি। রামচন্দ্র ভাবলেন, দেখেই বা কী হত! অনেক মুখের ভিড়ে ওই মুখ হারিয়ে যেত! ভবিষ্যতে আবার ওই জড়োপুঁটুলি সুলভ হাবভাবেই সনাক্ত করতে হবে।

রামচন্দ্রের তরুণী ভার্যা কিন্তু স্বামীকে আপাদমস্তক দেখছিল। দেখছিল দিনের আলোয়। বিদায়ের ক্ষণে। ঠাকুর ঘর থেকে বের হবার সময় সে স্বামীকে প্রণাম করে আশ্রয় নিয়েছে রান্নাঘরের অন্তরালে। সেখান থেকেই দেখছে বিদায়পর্ব। কনিষ্ঠরা প্রণাম করছে। উনি ডানহাতটি আশীর্বাদের মুদ্রার তুলে রেখেছেন। পায়ের কাছে নামানো আছে হরেক সামগ্রী। বিদায়কালীন তত্ত্ব। তাঁর পত্নী দেখল প্রায় তার পিতার বয়সী ভদ্রলোকটি আজও বেশ স্বাস্থ্যবান। কষ্টি পাথরের মতো গায়ের রং, উচ্চতায় খাটো মানুষটার শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। আহার ও সাজসজ্জায় শৌখিন। মুণ্ডিত মস্তকের পেছনে পুরুষ্টু টিকিতে বাঁধা একটি রাঙ্গাজবা। কপালে রক্ততিলক। পরনে মিহি শান্তিপুরী ধুতি আর গলায় রেশমের চাদর।

‘দুগ্গা দুগ্গা’ রব উঠতেই রামচন্দ্র সদর দরজার চৌকাঠ পার হলেন। বিদায়ের সামগ্রীগুলি একটা বড় পুঁটুলিতে বেঁধে তা মাথায় তুলে একজন বালক তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

অপরাহ্ণে রামচন্দ্রকে দেখা গেল কুয়ে নদীর তীরে। ‘হেই বাবাঠাকুর, পায়ের ধুলো দাও গো।’ বলে দুজন লোক আপন কাজ ফেলে দৌড়ে এল। ওদের একজন তুলে নিল পুঁটুলিটা, অন্যজন খড়মজোড়া। তিনি নৌকা থেকে নেমে এলেন। নদীর ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও কিছু মানুষ জড়ো হল। তাঁর পায়ের একহাত দূর থেকে মাটি খুবলে নিয়ে তারা নিজেদের মাথায় বুলিয়ে নিল। রামচন্দ্র ধানখেতের মাঝে আলপথে নামলেন। যাবেন চিতুরা গ্রাম। পথপ্রান্তের চাষাভুষো মানুষ খেয়াঘাটের মতো তাঁকে দেখা মাত্র ছুটে এসে দণ্ডবৎ হবে। এ অঞ্চলে তাঁকে চেনে না এমন মানুষ নেই।

রামচন্দ্রের জীবন অনেকটা এখানকার এই ছোট ছোট নদীগুলির মতো। বছরের অধিকাংশ সময় ধীর মন্থর গতিতে তিনি চলেন। মধ্যে মধ্যে থামেন কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়েন না। বিবাহ সূত্রে এ অঞ্চলে অনেকগুলি পরিবারের সঙ্গে তিনি জুড়ে আছেন। সময়ের হিসেব মিলিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন তাঁর উদ্ধার করা পত্নীদের পালাক্রমে দর্শন দিতে। পত্নীর সঙ্গে সমগ্র শ্বশুরকুল ধন্য হয়। শুরু হয় আদরযত্ন। সগর্বে তা গ্রহণ করে, মোটামুটি একটি ঋতু অতিবাহিত করে, পুঁটুলি ভর্তি পাওনা নিয়ে প্রস্থান করেন। এগিয়ে যান অপর একটি শ্বশুরালয়ের উদ্দেশে। যাত্রাপথে প্রয়োজন হলে আবার কোনও বাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। তাতে কন্যাদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণ নরক গমন থেকে রেহাই পায় আর রামচন্দ্রের খেরোখাতায় আরও একটি ঠিকানা যোগ হয়। ইদানীং রামচন্দ্রের এই শ্বশুরবাড়ি ভ্রমণকে লোকে নিন্দা করে। সামনে ভক্তি প্রদর্শন করলেও পেছনে কটাক্ষ করে বলে ‘‘উড়ো কুলীন’, বিয়ে করে আর উড়ে উড়ে বেড়ায়।’

চিতুরায় শ্বশুরালয় ভ্রমণ অন্তে রামচন্দ্র পৌঁছলেন লাঘাটা বন্দরে। লাঘাটার অদূরে লাভপুর গ্রাম। সেখানকার গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি রাজচন্দ্র সরকার তাঁকে আহ্বান করেছেন। রাজচন্দ্রের গৃহে অনূঢ়া কন্যা। বিত্তশালী হবার সুবাদে সমাজে তাঁর যতই প্রতিপত্তি থাক না কেন যথা সময়ে কন্যাকে পাত্রস্থ না করলে সমাজে পতিত হবার সম্ভবনা। সুতরাং এক ডাকে চেনা কুলীন পাত্রটিকে হাতছাড়া করলেন না রাজচন্দ্র। কন্যা উমারানীকে সঁপে দিলেন রামচন্দ্রের হাতে।

বিবাহের যৌতূক হিসেবে রাজচন্দ্র জামাতাকে দান করলেন ছোট গোগা গ্রামে আঠারো বিঘা জমি এবং ‘মেটেল গড়ে’ নামে একটি পুকুর। সঙ্গে বার্ষিক পঞ্চাশটাকা আয়ের একটি পত্তনি মহাল। ‘উড়ো কুলীন’ রামচন্দ্রের পায়ে বেড়ি পড়ল। তাঁর বিবাহ-ব্যাবসা বন্ধ হল। তিনি থিতু হলেন লাভপুরে। যথা সময়ে তাঁর ঔরসে উমারানীর গর্ভে পরপর তিনটি সন্তানের জন্ম হল। প্রথম সন্তান কন্যা। তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীর পর দুই পুত্র যথাক্রমে রামদয়াল ও দীনদয়াল।

তারাসুন্দরী ছিলেন দান, ধ্যান ও করুণার প্রতিমূর্তি। উচ্চ-নীচ, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁর দয়া সমানভাবে বর্ষিত হতো। মানুষের কষ্ট ও অভাব তিনি সইতে পারতেন না। লাভপুরের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের মধুসূদন তর্কালঙ্কারের পুত্র রামধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বাল্যকালে রামদয়াল ও দীনদয়াল দুজনের মধ্যেই প্রবল বিদ্যানুরাগ দেখা যায়। মাতামহের উৎসাহে গৃহশিক্ষক রেখে তাঁদের ফারসী ভাষায় তালিম দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা চলে যান সিউড়ি। মাতুলের আশ্রয়ে থেকে আইনবিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করেন। তারপর সিউড়ি জজ-আদালতে যোগদান করেন দুজনেই। অতঃপর উভয়েই উকিল হিসেবে যশ ও খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। রামদয়ালের পসার বেশি। উপার্জন বিপুল। মানুষ হিসেবেও তিনি বিচিত্র। কোনও জটিল মামলায় তাঁর মক্কেলের জিত হলে ঢাকীকে পয়সা দিয়ে নির্দেশ দেন, গোটা শহরে ঢাক পিটিয়ে তা প্রচার করতে।

ব্যক্তিজীবনে রামদয়াল উদ্দাম। সারা জীবনে মোট তিনটি বিবাহ করেন। তৃতীয় বিবাহের সময় তাঁর বয়স সত্তর উত্তীর্ণ। সে বিয়েতে তাঁর বন্ধু স্থানীয়েরা বাধা দিলেও শোনেন নি। তাঁকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে তাঁর বন্ধুবর্গ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তৃতীয় বিবাহের জন্য অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বা লজ্জিত বোধ করেন নি। অথচ বিবাহের পরই তিনি স্ত্রীকে লাভপুরে রেখে নিজে সিউড়িতে এক বিলাসিনী রক্ষিতার কাছে থাকতে শুরু করেন। এরপর বিলাসব্যসনের মোহে পুরোপুরি ডুবে যান। জজ-কোর্টে ইংরাজী ভাষা চালু হওয়ার ফলে তাঁর পসারও কমে আসে। নিজের অর্জিত অর্থ ও সম্পদ নিঃশেষ করে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

(২)

দীনদয়াল ছিলেন দাদার অনুগত ভাই। তাঁর ভাতৃপ্রীতি রামায়ণের রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষনের প্রীতির সমতুল্য। বাল্যকালেই দীনদয়ালের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর পত্নী করুণাময়ী ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না শান্তিপ্রিয় নারী। দীনদয়ালের সখীসমা। দীর্ঘ দাম্পত্যে তাঁদের বিশেষ সংঘাত ঘটে নি। যৌথ পরিবারে সকলের নয়নের মণি করুণাময়ী। রামদয়ালের পুত্রকন্যাদের আপন সন্তানজ্ঞানে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন। যথেষ্ট উপার্জনক্ষম হয়ে দীনদয়াল যখন সিউড়িতে আলাদা বাসা করেন, সেই সময় পিতৃস্নেহবঞ্চিত কালিদাসকে করুণাময়ী নিজের সংসারে নিয়ে যান।

কালিদাস উপযুক্ত হলে তার উপর লাভপুরের সংসার ও সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়ে দীনদয়াল সিউড়িতে ওকালতি চালিয়ে যান। প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে পৌঁছে হঠাৎই তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়। নিঃসন্তান হওয়ার গ্লানি তাঁকে অহরহ পীড়িত করে। পুন্নাম নরক গমনের আশঙ্কায় প্রায় বাহান্ন বছর বয়সে তিনি স্থির করেন পুনরায় বিবাহ করবেন। কিন্তু সে আমল তো নেই! কুলীনের বহুবিবাহ মানুষ খুব একটা ভালোভাবে গ্রহণ করে না। হাসিঠাট্টা করে। অবশ্য স্ত্রী বন্ধ্যা হলে অন্য কথা। সেরকম ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই উদ্যোগ নিয়ে স্বামীর বিবাহের আয়োজন করে! এত যুক্তি-প্রতিযুক্তি মনে মনে সাজালেও দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদটি মুখ ফুটে দীনদয়াল পত্নীকে দিতে পারলেন না।

নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ সম্পন্ন করে গৃহে ফিরে দেখলেন বরণডালা হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে করুণাময়ী স্বয়ং। সপত্নী মানদাসুন্দরীকে সাদরে ঘরে তুলে দীনদয়ালের কাছে করুণাময়ী অনুযোগ করে, ‘আমাকে একবার জানালেন না বাবু! আগে জানতে পারলে কত ধুমধাম করতাম!’

করুণাময়ীর নির্দয় ব্যবহারে দীনদয়াল মূক হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তর্যামী জানলেন অভিমান ও দুঃখের আড়ালে ছিল দীনদয়ালের লজ্জা। সেই কারণেই করুণাময়ীর মুখোমুখি হতে পারলেন না বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন করুণাময়ীকে একান্তে পেয়ে একটা ছোট থলি দিয়ে বললেন, ‘এতে হাজার টাকা আছে তুমি রেখে দাও।’

বিস্মিত করুণাময়ী বলল, ‘ও মা! টাকা দিয়ে আমি করব?’

-‘তোমার যা ইচ্ছা। গয়না গড়িয়ো।’

-‘গয়না তো আছে।’

-‘তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। নাহয় কাউকে দান করো। মেয়ে মহলে সুদে ধার দিয়ো। কিন্তু নাও। আমি তোমার স্বামী। স্বামী কিছু দিলে না বলতে নেই।’

করুণাময়ী আর কিছু বলল না। মুখ বাঁধা রেশমের থলিটা হাত পেতে নিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল।

কমাস বাদেই সিউড়ি থেকে খবর এল মানদাসুন্দরী মা হতে চলেছে। তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই অকস্মাৎ করুণাময়ী দেহ রাখল। পত্নীর জিনিসপত্রগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে দীনদয়ালের হাতে পড়ল তাঁর দেওয়া সেই ছোট্ট থলিখানি। যেমন মুখ বেঁধে দিয়েছিলেন অবিকল তেমনি আছে। করুণাময়ী খুলেও দেখে নি। বুকটা তাঁর টনটন করে উঠল। নিজেকে বোঝালেন, মৃত মানুষের প্রতি অভিমান করা বৃথা।

মানদার ও দীনদয়ালের মোট তিনটি সন্তান হয়েছিল। প্রথম ও তৃতীয় সন্তান কন্যা, মাঝেরটি পুত্র। পুত্রের নাম হরিদাস। তার জন্ম ১৮৬৪ সনে। পুত্রের প্রতি দীনদয়ালের স্নেহধারা বাঁধভাঙা বন্যার মতো ধেয়ে গেল। সেই স্রোতে ভেসে গেল দীনদয়ালের অপরাধবোধ।

তবে অচিরেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করল মানদা। দীনদয়াল তৃতীয়বারের জন্যে দারপরিগ্রহ করলেন। তখন তাঁর বয়স ষাট ছাড়িয়েছে। কুমুদকামিনী এল তাঁর স্বামীর শিশুসন্তানদের ভার গ্রহণ করতে। সেও তিন বছরে দীনদয়ালকে তিনটি কন্যা উপহার দিল। তখনও দীনদয়ালের স্বাস্থ্য অটুট। স্মৃতিশক্তি প্রখর। দুহাতে উপার্জন করেন। স্নেহ, আদর, আবদারে ভরিয়ে রাখেন একমাত্র পুত্রকে।

যথা সময়ে ঘটা করে হাতেখড়ি দিয়ে পাঁচ বছরের হরিদাসকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ভাড়া করা হয় একটি ঠেলাগাড়ি। আসে রেশমের পিরান ও ধুতি। দীনদয়াল তাঁর শখের কাশ্মীরি শালের শামলাটা যত্ন করে তুলে রাখেন। মনশ্চক্ষে দেখেন, হরিদাস ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নামকরা উকিল হয়েছে। এই শামলা মাথায় এঁটে আদালতে বাবা-জ্যাঠার মতো সওয়াল করছে।

(৩)

হরিদাস মেধাবী। তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও স্মৃতিশক্তি প্রখর। একবার একটি পুস্তক পাঠ করে সহজেই তার মর্ম উদ্ধার করতে পারে। প্রাথমিক পাঠ অন্তে হরিদাসকে সিউড়ির নবনির্মিত গভর্নমেন্ট স্কুলে ভরতি করা হয়। ক্লাসে সে প্রথম হয়। একটার পর একটা ডবল প্রোমোশন পায়।

বিদ্যাচর্চায় তুখোড় হরিদাসের স্বভাবের আরও একটি দিক বালক অবস্থাতেই প্রস্ফুটিত হয়। সম্ভবত দীনদয়ালের স্নেহান্ধতাই তার কারণ। সে জেদি, দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়ে একদিন পিতাকে জানায় সে বিবাহ করছে চায়। পাত্রী সে নিজেই স্থির করেছে।

নিকটেই শুভ দিন ছিল। ধুমধাম করে ফাল্গুন মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে হরিদাসের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সিন্ধুবাসিনী বিবাহ হয়। এর মাস দুএক বাদেই স্কুলে গরমের ছুটি পড়ল। ছুটিতে লাভপুর এল হরিদাস। এক জ্ঞাতী ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কারণে ছুটির পর স্কুল খোলার সময় নির্দিষ্ট দিনে তার সিউড়ি ফেরা হল না। দিন দশেক দেরি হয়ে গেল। স্কুলের শিক্ষকমশায় গদাইবাবু তাতে ভারী রুষ্ট হলেন। সবার সামনে তিরস্কার করলেন হরিদাসকে। তিনি ধরেই নিয়েছেন হরিদাস আবার বিয়ে করেছে। এরপর থেকে প্রতিদিন তিনি হরিদাসকে বিদ্রূপ করে বলেন, ‘বাবুর বেটা বাবু। তার উপর কুলীন। তোমার লেখাপড়ার প্রয়োজন কী? আরও দশটা বিয়ে কর না কেন।’

গদাইবাবুর এই ঠাট্টা একদিন হরিদাসের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ক্রোধে তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। রক্তকণিকাগুলি উন্মত্ত ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে শিরায় শিরায়। সে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল গদাইবাবুর সামনে। বলল, ‘বিবাহের ব্যবসাই করব স্থির করলাম মাষ্টারমশায়। আপনার কন্যা থাকলে বলুন। আমি তাকেও বিয়ে করতে রাজী।’

এরপর আর দাঁড়াল না হরিদাস। বাড়ি ফিরে বাবার কাছে ঘোষণা করল, ওই স্কুলে আর পড়বে না।

অন্য জেলায়, অন্য স্কুলে পাঠাবার কথা দীনদয়াল ভাবতে পারলেন না। পুত্রকে তিনি বিদেশ বিভূঁইয়ে পাঠাতে পারবেন না। গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা কার্যকরী হল না। হরিদাস ফিরে এল লাভপুরে। অচিরেই তার বিদ্যাচর্চা শিকেয় উঠল। কুসঙ্গে পড়ে দিনেদিনে আরও উদ্দাম হয়ে হয়ে উঠল সে। কম বয়সে যত ভাবে চরিত্রহানি ঘটতে পারে সবই একে একে ঘটে গেল তার জীবনে।

বাইশ বছর বয়সে হরিদাস প্রথম সন্তানের পিতা হল। স্ত্রী সিন্ধুবাসিনীর গর্ভে জন্মাল একটি কন্যা। জন্মের পর সূতিকাগৃহেই শিশুটি মারা গেল। এরপর মাত্র সাত বছর বেঁচেছিল সিন্ধুবাসিনী। মাঝে সে আরও দুইটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। তার মধ্যে একজন জন্মের পরেই মারা যায়। একদিকে হরিদাসের চোদ্দ বছরের দাম্পত্যজীবনের সমাপ্তি ঘটে, অন্যদিকে তার সৎবোন, দীনদয়ালের তৃতীয়পক্ষের কন্যা শৈলজা বিধবা হয়ে ফিরে আসে লাভপুরে। শৈলজা এসেছে নিঃস্ব হয়ে। বাইশ বছরের যুবতী একই দিনে কলেরায় তার দুইপুত্র এবং স্বামীকে হারিয়েছে।

দীনদয়ালের সাজানো সংসারের উপর দিয়ে যেন কালবৈশাখী বয়ে যায়। ঝড়ের চিহ্ন ফুটে থাকে চারিপাশে বিশৃঙ্খলার মধ্যে। এ সংসারে ঐশ্বর্য আছে কিন্তু শ্রী নেই, মাধুর্য নেই। শৈলজার বুকে ধিকিধিকি আগুন জ্বলে। চারিপাশে সবকিছু তার কাছে অসহ্য। মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে হরিদাস। ভাবে, তার মতো অকর্মণ্য কে আছে! বাপ-ঠাকুরদার সঞ্চিত বিষয় ভোগ করেই তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে ভাবলেই ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। সে মাত্রাহীন মদ্যপান করে। গৌরবহীন, মানহীন এই জীবন তার কাছে দুর্বহ বোধ হয়।

এমন অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়ে সংসারে হরিদাসকে বেঁধে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পান না দীনদয়াল। অবিলম্বে তিনি পুত্রের বিবাহ স্থির করলেন। পাত্রী পাটনা নিবাসী বিহারসরিফের সেরেস্তাদার শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যা প্রভাবতী।

প্রভাবতী সুশিক্ষিতা। রুচিতে, আচরণে সে অত্যন্ত মার্জিত ও ভদ্র। মনের দিক থেকে আধুনিক। তবে পুরাতনের প্রতি তার শ্রদ্ধার অভাব নেই। উগ্র স্বভাবের ননদের অন্তরের হাহাকারকে সে অসম্মান করল না। শৈলজার প্রতি তার ব্যবহার ও ভাষা সহমর্মী। প্রভাবতীর প্রভাবেই দীনদয়ালের সংসারের রূপ ধীরে ধীরে পালটাতে শুরু করল। গৃহসজ্জা, বাগান অথবা রন্ধনপ্রণালীতে আধুনিক রুচির ছাপ পড়ল।

অন্যদিকে হরিদাসের অন্তর্জগতে ভাঙচুর শুরু হল। এমন সময় সবাইকে নিয়ে দীনদয়াল কাশীতে তীর্থভ্রমণে গেলেন। সেখানেই প্রয়াত হলেন তিনি। পিতৃবিয়োগের পর হরিদাসের ঔদ্ধত্য ম্লান হতে শুরু করল। সে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। এখন সে বুঝতে পারে, সেই কিশোর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করা তাঁর জীবনের কত বড় অভিশাপ! নিজের উদ্যোগে এবং স্ত্রীর উৎসাহে সে পুনরায় বিদ্যাচর্চা শুরু করল। তার বৈঠকখানায় নিত্যদিন মজলিশ বসে। সেখানে গ্রামের শিক্ষিত প্রবীণ বিদ্বান মানুষদের আগমন হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। হয় তর্কবিতর্ক। নানা প্রকার পুস্তক সংগ্রহ করে নিয়মিত পাঠ করে হরিদাস। তাতে রামায়ণ মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থ যেমন থাকে তেমনি থাকে কালীদাসের কাব্য অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। কলকাতা থেকে ‘বঙ্গবাসী’ এবং ‘হিতবাদী’ নামে দুইখানি সাপ্তাহিক কাগজ আসে। আসে মাসিক পত্রিকা ‘হিন্দু’।

পরে আত্মমোক্ষণের আরও একটি পথ খুঁজে পায় হরিদাস। সে জানতে পারে তাদের এলাকার শিবচন্দ্র সরকার দিনলিপি লেখেন। শিবচন্দ্র সরকার সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তি, কীর্ণাহারের জমিদার। তাঁর বেহাইমশায় কলকাতার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। হরিদাস নিশ্চিত এই ডায়রী লেখা ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব। তবে আধুনিক। সেও দিনলিপি লিখতে শুরু করে। তার ভেতরে যত ভাবনা চিন্তা আসে অকপটে লিখে যায়। লেখে নিজের স্খলন, পতন ও ত্রুটির কথা। প্রতিদিন লেখার পর মনটা ভারহীন হয়ে যায়। একটা অপার্থিব আনন্দে সে অনেকক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকে।

(৪)

সময় বয়ে যায়। বঙ্গের ভাগ্যাকাশে আরও একটা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। উনবিংশ শতক শেষ হয়ে আসে। দেশের অধিশ্বরী তখন রাণী ভিক্টোরিয়া। সেই সময় বাংলা অনেকগুলি জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত। বক্রেশ্বর-কোপাই বিধৌত উত্তর রাঢ়ের নাম হয়েছে বীরভূম। তারই দক্ষিণপ্রান্তের লাভপুর গ্রাম সেদিনও জমিদার প্রধান। নবাবী আমলের প্রভাবশালী, প্রতাপশালী সরকার বংশ বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তবে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি শতবর্ষেও ম্লান হয় নি। হরিদাসের পরিবার তাঁদেরই একটি শাখা।

সেই সময় লাভপুরে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। উপার্জনের সন্ধানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হঠাৎ গ্রাম ত্যাগ করেছিল। সে পৌঁছেছিল এক ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর নিকটে। তাঁর খনিতে মাসিক পাঁচটাকা বেতনের চাকরি পেয়েছিল। তারপর নানা ঘটন-অঘটন-সংঘটনের মধ্যে দিয়ে অচিরেই সে কয়লাখনির মালিক হয়ে ফিরে আসে গ্রামে। দীঘির স্থির জলে কেউ যেন ঢিল ফেলে। তরঙ্গায়িত হয় দীঘির জল। লাভপুরের সমাজও আলোড়িত হল। সূচনা হল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে উঠতি বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্ব।

দুই বিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভপুরের দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হল। গ্রামের জমিদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুল। লাভপুরের গ্রামদেবী ‘মা ফুল্লরা’। একান্ন সতীপীঠের একটি। দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন ব্যবসায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন জমিদাররা।

এই প্রতিযোগিতায় লাভপুরের প্রভূত উন্নতি হচ্ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিযোগিতার সবটাই কি স্বাস্থ্যকর ছিল? বলা বাহুল্য, তা ছিল না। পুজো উপলক্ষে জমিদার বাড়িতে খেমটা নাচের আসর বসলে, কোনও এক অজুহাতে ব্যবসায়ী বাড়ি বাইজী নাচের আসর বসাত। জমিদারদের অর্থের জোর কমে আসার ফলে আভিজাত্যের অহংকারে তারা অন্ধ হয়ে গেল। যে পরিবার একদা তাদেরই বৃত্তিভোগী দয়ার পাত্র ছিল, তাদের এই বিত্তপ্রদর্শন চক্ষুশূল হয়ে উঠল জমিদারদের কাছে। তখন শুরু হল মিথ্যে বদনাম অথবা কলঙ্ক রটানো। তাতে অবশ্য অপর পক্ষও পিছিয়ে থাকল না।

হরিদাসের পরিবার এসব দ্বন্দ্বযুদ্ধের সঙ্গে সামিল থাকলেও তার এসবে মন ছিল না। বিবাহের তৃতীয় বছরে প্রভাবতীর একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা গিয়েছে। এই নিয়ে হরিদাসের একাধিক সন্তান পৃথিবীতে এসেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাই সে ভারি বিষণ্ণ। ফুল্লরার মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে শান্তির খোঁজে যায় সে। রামজী গোঁসাই নামে এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর কথায় সে আকৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসীও হরিদাসের আধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে অবগত হন। গোঁসাই একদিন তাকে পরামর্শ দিলেন মায়ের তারারূপী মহাবিদ্যার আরাধনা করতে। এমনিতে হরিদাসের বংশ শাক্ত। সে নিজেও মা কালীর আরাধনা করে। রামজী গোঁসাইয়ের কথা শুনে মাতৃবন্দনার উদ্যোগ নিল হরিদাস।

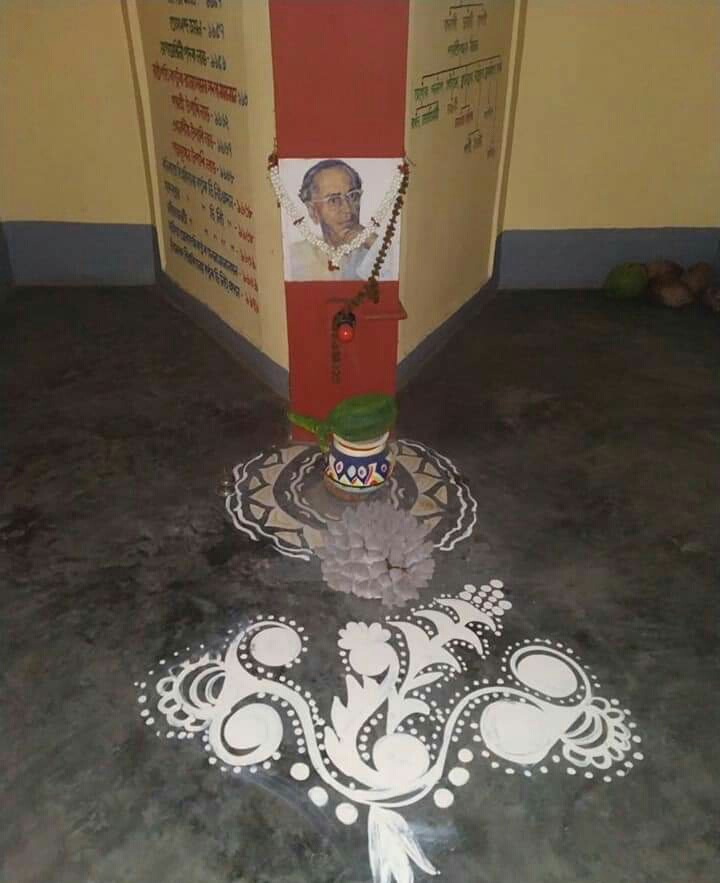

তারাদেবী গৃহে পূজিত হন না। গ্রামের বাইরে আমবাগানে নির্মাণ করালেন দেবীমূর্তি। মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। রামজী গোঁসাইয়ের জন্যে নির্মাণ হল আশ্রম। আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে কারণবারী পরিপূর্ণ ঘট স্থাপন করে নিষ্ঠার সঙ্গে তারাদেবীর বন্দনা করল হরিদাস।

(৫)

তারামার মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দশ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। শ্রাবণ মাস পড়েছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। পুকুর, গড়ে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সারাবছর বালি চিকচিক করা ময়ূরাক্ষী, কোপাই ফুঁসছে। দশ পনেরো বছরে একবার করে ঘোড়া বান (হড়পা বান) আসে। তখন হরিদাসের পত্তনি মহালের মস্তলি, গোকুলবাটী, কাদিপুর সহ বেশ কিছু গ্রাম ডুবে যায়। স্রোতের টানে ভেসে যায় খড়ের চাল। মাটির দেওয়াল গলে কাদা হয়ে যায়। এ বড় চিন্তার সময়। অবশ্য হরিদাসের গৃহে দুশ্চিন্তার কারণ এ বছর ভিন্ন। তার পত্নী প্রভাবতী আসন্নপ্রসবা। হরিদাসের ভগ্নী শৈলজার নির্দেশে বাড়ির পরিচারিকা ‘গোষ্ঠর মা’ এবং পাচিকা রতনকে মনিববাড়িতেই থাকতে হচ্ছে এখন।

সাতই শ্রাবণ। বিকেল থেকে জলভরা মেঘগুলি শান্ত। মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামলেও দ্রুত থেমে যাচ্ছে। গোষ্ঠর মা’র ভাষায়, ‘ছাগল তাড়ানো জল’। নিশুতি রাত। পুকুরপাড়ের ঝোপে ঝাড়ে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে। থেকে থেকে ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঙর গ্যাং। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে প্রভাবতীকে নিয়ে যাওয়া হল উত্তরদুয়ারী মাটির কোঠাঘরখানির নিচের তলায়। ঘরটি এবাড়ির সূতিকাগার। ধাঈমাকে ডাকতে গেল গোষ্ঠর মা। রতন উনুন জ্বালল। অন্য সময় শৈলজা দাপিয়ে বেড়ালেও এখন নিস্তেজ হয়ে বসে পড়েছে। যেন বাজ পড়া তালগাছ। সূতিকাগার সংলগ্ন বারান্দায় দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। হরিদাস গিয়ে ঢুকল ঠাকুরঘরে।

আরও এক প্রহর কাটল। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। ধীরে ধীরে পুবআকাশ লালচে হয়ে উঠছে। পাখপাখালি কলকল শব্দে জেগে উঠছে। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ উঠল ঘরের ভেতর। শৈলজা চমকে সোজা হয়ে বসল। সদ্যজাত শিশুর কান্নার এমন জোর! কপালে ঘা মেরে সে বলে উঠল, ‘যাঃ মেয়ে হল! মেয়ের জন্মই যে কাঁদবার জন্যে। সারা জীবনে যত কান্না কাঁদবে তারই সুর ধরে এল গো।’

শিশু ততক্ষণে ভূমি স্পর্শ করেছে। পেয়েছে মৃত্তিকার আলিঙ্গন। ধাঈমা কপাট ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে ঘোষণা করল ‘বেটা হয়েছে লো গোষ্ঠর মা। বাবুকে গিয়ে বল, আমি বিছে হার লোব।’

‘তারা তারা মা!’ বলে হরিদাস উঠে পড়ল আসন থেকে। গেল তারামার মন্দিরে।

‘জয় মা তারা’ হুংকার ছেড়ে চিমটে হাতে গোঁসাইবাবা যখন নবজাতককে আশীর্বাদ করতে এলেন তখন আটই শ্রাবণের সকাল নরম রোদ্দুরে ঝলমল করছে।

হরিদাসের বংশে খালি হাতে পুত্রের মুখ দেখার রেওয়াজ নেই। সিন্ধুক খুলে সে একটি মোহর বের করল। সেখানেই আছে তার বাবার সেই কাশ্মীরী শালের শামলা। আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে হরিদাস আপনমনে বলল, ‘আমি পারি নি। তোমার নাতি ঠিক পারবে। কোর্টে ওর সওয়াল করা দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে। তখন গ্রামের লোকে বলবে, ‘হবে না, কত বড় উকিল ছিল ওর দাদু!’’

জাতকের জন্মতারিখ নিয়ে সামান্য দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। ব্রাহ্মমুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তখনও সূর্যোদয় হয় নি। সে হিসেবে ১৩০৫ সনের সাতই শ্রাবণ জাতকের জন্মতারিখ হওয়ার কথা, অন্যথায় আটই শ্রাবণ।

তারিখ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও নামকরণ প্রসঙ্গে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। জন্মের পূর্বেই যে শিশু মা তারার আশীর্বাদে ধন্য হয়, তার নাম ‘তারাশঙ্কর’ ছাড়া আর কীই বা হবে!

কৈফিয়তঃ কিছু সংলাপ অবিকৃত রেখে কিছু কাল্পনিক সংলাপ যোগ করা হয়েছে। তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এই কাহিনি নির্মাণের জন্যে তারাশঙ্করের একাধিক গল্প ও উপন্যাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসুত্রঃ

১। আমার কালের কথাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। তারাশঙ্করের জীবনীঃ জগদীশ ভট্টাচার্য