মুঠো স্মৃতি, কিছু সংলাপ : গ্যুন্টার গ্রাসের আত্মজীবনী

- 16 October, 2022

- লেখক: অয়ন সেন

১

‘আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা বইয়ের পাতার পর পাতা ব্যয় হয়ে যাওয়া সময়।’

ডানৎসিগ শহরে আমি কখনও যাই নি। তবু চোখ বুজলেই দেখতে পাই ইট-বাঁধানো ভিজে রাস্তা, মেঘলা আকাশ, মরা আলো, নিম্নবিত্ত ঘিঞ্জি বসতি, জলজগন্ধী বন্দর, কুয়াশা-মোড়া জেটি, বিবর্ণ কিছু ফটোগ্রাফ, দেয়ালে দেয়ালে নাৎসী প্রপাগান্ডা, কানে বাজে দূরাগত জাহাজের ভোঁ, যুদ্ধজাহাজ Schleswig-Holstein....

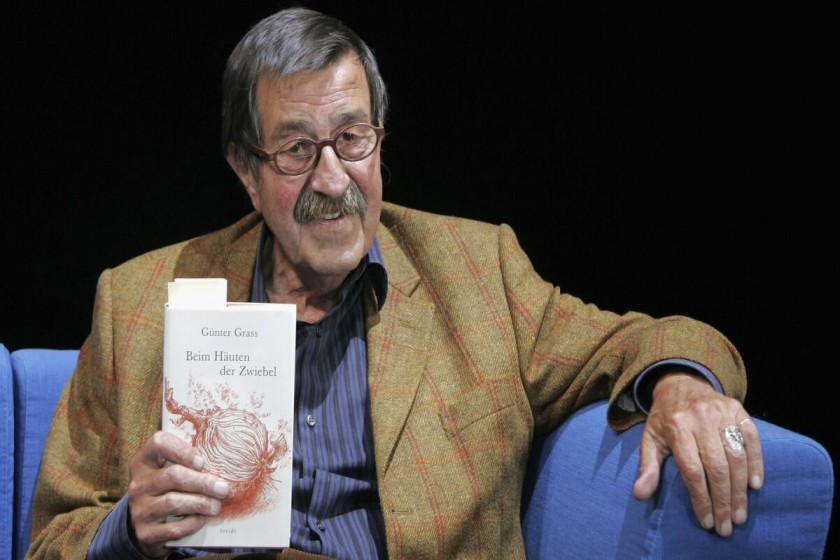

কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ভেসে আসা ছাতিমের গন্ধে যে আবেশ তৈরী হত, তা নিমেষে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেত ছেলেবেলার দিনগুলোতে। কিছু কিছু পরিচিত ঘ্রাণ, ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’, পুরনো বই এখনও ফিরিয়ে আনে ফেলে আসা দিনগুলোকে। গুন্টার গ্রাসের আত্মজীবনীও এমন কিছু ঘ্রাণ, শব্দ, স্মৃতির কোলাজ। Beim Häuten der Zwiebel (Peeling the Onion, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে) শুরুই হয় তিনতলা ভাড়াবাড়ির একতলার সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর ছেলেবেলা শেষ হয়ে ছোট থেকে বড় হওয়া দিয়ে, যে বাড়ির প্রতিটি তলায় পাওয়া যায় এক একরকম গন্ধ। গন্ধে, শব্দে, দৃষ্টিতে তিনি অনুভব করছেন সবকিছু, আহরণ করছেন তার থেকেই – বড় শ্রমিক সংসারের দারিদ্র্য আর দৈনন্দিন উৎকন্ঠা, অগুনতি সন্তান-সন্ততি, রান্নাঘরের টেবিলে একটু গল্পগাছার মুখাপেক্ষী নিঃসঙ্গ বধূ, প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত কলহ বা উচ্চ কন্ঠে গালিগালাজ, মদমত্ত পুরুষের উন্মত্ত প্রহার গৃহিনীকে, ঘরের কোণে ভীতসন্ত্রস্ত শিশুরা, সর্দিকাশি নানাবিধ রোগব্যাধি, শাপশাপান্ত – ফেলা যায় নি কিছুই। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানী, ‘বোমার টুকরো ও আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের বলক’, নির্বাসিত শৈশব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, উদ্দাম প্রেম, পঞ্চাশের দশকের শুরুর প্যারিস, বাস্তব ও রূপক ওতপ্রোতভাবে অগ্রসর হয় তাঁর আত্মজীবনীতে। তাঁর কথায় ‘...বিভিন্ন সময়ে এই পেশাদার গল্প লিখিয়ের ইন্ধনে যখন টান পড়েছে, শব্দরা থেমে গেছে, সেই সময় তারা আমার কাজে লেগেছে। আমি যা করেছি তা হল সময়টাকে পিছনে ছুটিয়ে দিয়েছি, নানান সুগন্ধ পরখ করেছি, দুর্গন্ধগুলিকে বেছেছি, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছি, আবার নীচে নেমে এসেছি....’ সময়ের সরণি বেয়ে এই ওঠানামা দক্ষ তাঁতশিল্পীর বোনা কাপড়ের মতই, যেখানে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে বোনা সুতো(বর্তমান ও অতীত) – টানা ও পোড়েন – রচনার কাঠামোর ঠাসবুনোট সৃষ্টি করেছে যা মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় না সমগ্র রচনায়, বিস্মিত করে, মুগ্ধতার ঘোর কাটতে চায় না।

বাস্তব স্মৃতি ও কল্পনার টানাপোড়েনে এভাবেই এগিয়েছে গ্রাসের স্মৃতিকথা, একটা উদাহরণ দেওয়া যায় - শৈশবে ডানৎসিগ শহরের সীমানা ছাড়িয়ে লেখক চলে যেতেন দিদিমার সাথে দেখা করতে, নিচু ছাদের ঠাসাঠাসি ঘরে অনেক মানুষ নিয়ে ছিল তার সংসার। যুদ্ধের অর্থনীতিতে তখন ব্যবসা চলত বিনিময় প্রথায় আর দিদিমা আনা তার ঘাঘরায় লুকোনো কোনো গোপন স্থান থেকে বার করে আনতেন পালক ছাড়ানো হাঁস, আমাদের মনে পড়ে যাবেই টিনড্রামের প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘স্ফীত ঘাঘরা’ যেখানে নায়ক অসকার মাৎসেরাটের দিদিমারও নাম ছিল আনা!

ফ্রয়েডীয় চিন্তায় কখনও বিশ্লেষণ করছেন বাবার প্রতি রাগকে, কখনও বা বয়সে বড় পিসতুতো বোনের প্রতি অনুরাগকে, অকপটে লিখছেন নিজের যৌনতাড়নার বিভিন্ন মাত্রার কথা, পরমুহূর্তেই ছায়া পড়ছে যুদ্ধের, সত্যদ্রষ্টার মতো জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধানের ফারাকটাও চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না - চালচিত্রের একই ফ্রেমে ধরা পড়ছে সদ্যশৈশব শেষ হওয়া কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা দেশ ও সমকালের পাশাপাশি স্বকীয় মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন - এক অনবদ্য সিনেম্যাটিক mise-en scene। তাই নিজেই বলছেন ‘ঘটনাগুলি একটার পর একটা সব অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটছে, একেবারে কাছাকাছি ঘন পরিসরে, যেন একই সময়ে দূরে মৃতদের গলায় টিনের পাতে লেখা নম্বর ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে যারা বেঁচে আছে তাদের গলায় দেওয়া হচ্ছে ধাতুর তৈরি সম্মানের পদক।’(পৃঃ৮২)

২

‘স্মৃতি শিশুদের মত লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। গুঁড়ি মেরে পালিয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর কথা বলতে একেবারে সিদ্ধহস্ত, কথার মধ্যে ফুলকারি, বেশীটাই নিছক অদরকারে। স্মৃতি নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করে, বিজ্ঞের মত কথা বলে আর গলাবাজি ক’রেই মনে করে ন্যায়বিচার তার হাতের মুঠোয়।’

এমন অদ্ভুত নাম হল কেন এ লেখার? লেখকের কথায়, ‘... প্রশ্নে প্রশ্নে এই স্মৃতি যখন বাণবিদ্ধ, তখন তার সঙ্গে তুলনা চলে শুধুই একটা পেঁয়াজের, যার মুক্তির জন্য খোসা ছাড়ানো হচ্ছে, যাতে প’ড়ে নেওয়া যায় তার প্রতিটি অক্ষর’(পৃ:১০), কিছু পরেই লিখছেন, ‘পেঁয়াজের অনেক খোলা। অসংখ্য পরত। একটা খুলতেই নতুন আরেকটা। কাটলে চোখে জল আসে। আর খুললেই সে সত্যি কথা বলে। আমার শৈশবের শুরু ও শেষে যা ঘটেছিল, তা ঠুকে ঠুকে সত্যিকার ঘটনাগুলিই সে ব’লে দিতে লাগল-...’(পৃ:১১) এভাবেই পরতে পরতে গ্রাস উন্মোচন করেছেন তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি, আর আমরা পাঠকরা, ‘যারা মন্বন্তর দ্যাখে নাই, দাঙ্গা দ্যাখে নাই’, শিহরিত হই উপর্যপরি এক ক্ষয়াটে, বিবর্ণ পৃথিবীর টুকরো টুকরো কোলাজে। একনায়কের করাল ছায়া ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন ভূখন্ড, বেতারে ধ্বনিত হতে থাকে তাদের নাম আর মানচিত্রের সাথে পরিচয় ঘটে লেখকের বিজিত ভূখন্ডগুলির নামগুলির মধ্য দিয়ে!

আটান্ন সালের মার্চে আবার ফিরে গেছেন ডানৎসিগে, ‘ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে ডানৎসিগ তখন বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে, আর আমি সেই সাবেকি পুরোনো শহরের চিহ্নগুলি খুঁজে বার করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি’(পৃঃ১৮) ব্যথিত হৃদয়ে লক্ষ্য করেছেন সেইন্ট জন গীর্জার ক্ষতচিহ্নগুলিকে, জেনেছেন কিভাবে গীর্জার আশেপাশের বাড়িগুলি পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল বোমার আঘাতে, আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ হয়ে বা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল পুরুষ, নারী ও শিশুরা যারা প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিল গীর্জার মধ্যে! ওই গথিক গীর্জার হলঘরের ভিতরে গিয়ে দেখেছেন ধুলো ও নুড়িপাথরের ডাঁইয়ের মধ্যে খোলা পড়ে আছে মানুষের ছোট বড় হাড়, সঠিক বোঝা যায় না ওগুলো মধ্যযুগীয় কবরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে আসা, নাকি সেইসব নারী, শিশু ও পুরুষ যারা আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছিল গীর্জার গহ্বরে!

৩

জার্মানীতে ২০০৬ এ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই দেশজুড়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যায় লেখকের বিরুদ্ধে। গ্রাস স্বীকার করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্বে – যখন তার বয়স ১৭ – তিনি নাম লিখিয়ে ছিলেন নাৎসিদের সাথে। ‘হিটলার যুব দলের সদস্য হিসাবে আমি সত্যি সত্যিই তখন তরুণ নাৎসী। এবং তাদের সময়টা শেষ না হওয়া পর্যন্তও এতে বিশ্বাসী।’ কোন বিশ্বাসে এমন কাজ করেছিলেন তিনি? সে কথাও অকপটে বলেছেন ‘...আমার দৃষ্টিটা ছিল শুধু পতাকার উপর স্থির। এই পতাকা সম্পর্কে বলা হত মৃত্যুর চেয়েও বেশী এবং নিম্নতম পর্যায়ের একজন কর্মী হিসাবেই আমি সকলের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে হেঁটেছি কোনও সন্দেহই এই বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারে নি, .....মোটের ওপর আমি দেখতাম আমার মাতৃভূমি সবসময়ই বিপদ্দজনক অবস্থায়, তার চারদিক যেন শত্রু পরিবেষ্টিত।’(পৃঃ৪০) গ্রাসের থেকে নোবেল পুরষ্কার ছিনিয়ে নেওয়ারও দাবী ওঠে কোনো কোনো মহলে, ডানৎসিগ শহরের পক্ষ থেকে গ্রাসকে প্রদত্ত সাম্মানিক নাগরিকত্ব ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন নোবেল শান্তি পুরষ্কার জয়ী পোল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লেক ওয়ালেসা। অথচ নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্লানির কথাও তো স্বীকার করেছেন গ্রাস, ‘যে কথাটা নিয়ে অল্প বয়সে স্থূলবুদ্ধির মত কলার তুলে বেড়িয়েছি, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ক্রমশ জায়মান লজ্জার চোটে চেপে গিয়েছি সেটা। কিন্তু ভারি বোঝাটা থেকেই গেছে, আমরা কেউই সেটাকে নির্ভার ক’রে তুলতে পারিনি।’ (পৃঃ১১০) আরেকটু পরেই লিখছেন, ‘...আমরা একটা পদ্ধতি রূপায়নের শিকার হয়েছি, যাতে লক্ষ লক্ষ লোককে পরিকল্পনা ক’রে, সুসংবদ্ধ উপায়ে শেষ ক’রে ফেলা হয়েছে। যদিও বেশী তৎপরতা দেখিয়ে আমি এই দুষ্কর্মের সহায়তাও করিনি, তবু আজও তার যে অবশিষ্টটুকু প’ড়ে আছে, তার নাম সমবেত পাপ। শেষ দিন পর্যন্ত এটা নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে।’ (পৃঃ১১১)

৪

ঘটনাবহুল জীবন, নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তি, একসময় বিশ্বজোড়া খ্যাতির মধ্যগগনে থেকেও তিনি নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, যে নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায় মানুষ, সমস্ত শিল্পীরই যে তা একান্ত কাম্য, তাই অকপটে লেখেন তিনি, ‘প্রাকৃতজনের মত আমি একা চলতে ভালবেসেছি চিরদিন, অথচ নিজেকে দেখাতে চাইনি মোটেই; আমি শুধু যাত্রী, সকলের সঙ্গে একসাথে চলেছি, আমার চিন্তা ভাবনা চিরদিন ঘুরে বেড়িয়েছে অন্য কোনওখানে।’(পৃঃ২৭) যেন ‘স্মৃতি’ নামক হলদে হয়ে যাওয়া বইয়ের পাতার পর পাতা পিছনের দিকে ওলটাতে ওলটাতে আমার ‘আমি’ থেকে সরে এসে ‘সে’ হিসাবে নিজেকে দেখেছেন লেখক নৈর্ব্যক্তিকভাবে, যদিও কালসচেতন তিনি, ‘আমার ‘আমি’-র বেড়ে চলেছে বয়স, আর আমার ‘সে’ একেবারে বেহায়ার মত তরুণ; বইপত্তর পড়েই ‘সে’ ভাবী কালটাকে জানতে পারছে, আর অতীত এসে অতর্কিতে ধরে ফেলতে চাইছে ‘আমি’কে; আমার যে কঠোর দুর্দশা, সেটা তার নয়;’(পৃঃ৪৭)

৫

অনুবাদক দেবব্রত চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন প্রায় তিন দশক। এর আগে অনুবাদ করেছেন গ্রাসের দুটি বই, ZungeZeigen ভাষান্তরে ‘জিভ কাটো লজ্জায়’ ১৯৯০এ প্রকাশিত, Die Blechtrommel(১৯৫৯) যা বিশ্বখ্যাত ‘টিনড্রাম’নামে, তার বাংলা অনুবাদ ২০১৫তে প্রকাশিত। দুঃখের বিষয় যে প্রথম বইটি বর্তমানে আর সহজলভ্য নয়। গ্রাসের অনুবাদ প্রসঙ্গে যে রীতি দেবব্রতবাবু অনুসরণ করেছেন, সে প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘...গ্রাসকে বাংলায় আনতে গিয়ে আমি স্বভাববহির্ভূত একটি গদ্যরীতি তৈরি করতে চেষ্টা করেছি যেটা বাংলা ভাষায় ছিল না এবং যেটা গ্রাস-অনুসারী।’ সম্প্রতি গ্যুন্টার গ্রাসের আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ করে তিনি আবার ধন্যবাদার্হ হলেন বাংলার পাঠকসমাজের কাছে। বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ সোম, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদকর্মের ধারায় নবতম সংযোজন এই মহাগ্রন্থটি যার জন্য সাহিত্যপ্রেমী বাঙলাভাষী মানুষ যে ঋণী থাকবে দেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে তা বলাই বাহুল্য।

গ্যুন্টার গ্রাসের লেখনী স্তব্ধ হয়েছে ঠিকই, নাতসি হলকাস্ট বা কাতিন গণহত্যা, হাথরস, উন্নাও বা বগটুই, অসকারের প্রতিবাদী ড্রাম কিন্তু বেজেই চলেছে সবার অলক্ষ্যে যার স্বর প্রতিবাদের, যে প্রতিবাদী দৃঢ় স্বরে আত্মজীবনীর শুরুতেই গ্রাস বলেছিলেন, ‘... কারণ শেষ কথাটা আমিই বলতে চাই।’ (পৃ:১০)