দেশভাগের আখ্যান : সাদাত হাসান মান্টো

- 15 August, 2021

- লেখক: সুস্মিতা সরকার

সাদাত হাসান মান্টোর প্রথম ছোটগল্প 'তামাশা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ এ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে লেখা এই গল্পটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের ভয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ছদ্মনামে। গল্পটি লেখা স্কুল পড়ুয়া খালিদের বয়ানে। খালিদের স্কুলে একদিন হঠাৎ করেই ছুটি। বাবাও অফিস যাননি। মহা খুশি খালিদ দেখে বাড়ির উপরে জঙ্গি বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে। দাইমা বললেন সেই জঙ্গি বিমান থেকে বোমা ফেলা হবে। এবার খালিদ চিন্তিত হয়, যদি তাদের বাড়ির উপরও বোমা ফেলে ? ভাবনাচিন্তা করে সে সিদ্ধান্ত নেয় সেরকম হলে তার খেলনা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে সে প্রতিশোধ নেবে। তারপর দেখা যায় অনেক লিফলেট ফেলে বিমান চলে যায়। লিফলেটে বলা আছে, ‘সরকার কোনও জমায়েতের অনুমতি দেয়নি, কেউ জমায়েতে গেলে সে তার নিজের দায়িত্বে যাবে।’ জমায়েতের কথা বাবা জানতেন। সে জন্যই তিনি সকাল থেকে বলছিলেন যে শহরে এক তামাশা হবে। বাচ্চা ছেলে খালিদ তামাশা দেখার বাসনায় বাবাকে নাজেহাল করে দেয়। হঠাত একসময় আর্তনাদ আর হৈ হট্টগোল। বাড়ির সামনে গুলিতে আহত এক যুবককে দেখে খালিদের নিজের ছুরির আঘাতে ব্যথা পাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। আরও শোনে মাষ্টার মেরেছে যুবকটিকে। খালিদের মনে পড়ে গেল, একবার স্কুলের মাষ্টার মশায় কান মুলে দেওয়ায় খালিদের বাবা স্কুলে নালিশ করেছিলেন। এখন সরল খালিদের মনে একটাই প্রশ্ন যে এই যুবকের বাবা কার কাছে নালিশ জানাবেন?

'তামাশা' গল্পটিতে কোথাও সরাসরি জালিয়ানওয়ালাবাগের জমায়েত, জেনারেল ডায়ার বা নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর ইংরেজ সেনার আচমকা আক্রমণ, কৌশলে ঘটানো নারকীয় গণহত্যা কোন কিছুর কথাই উল্লেখ করেননি মান্টো। এখানে তিনি নিজের সাত বছর বয়সে ঘটা ঘটনার বিবরণ দেন খালিদের সহজ শিশু দৃষ্টিকোণ থেকে। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেটাই দেখান। কোনও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। শিশু খালিদ শহরের তামাশা দেখার জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু সেই তামাশা যে এমন বহু মানুষের রক্তে রঞ্জিত হবে তা সে জানত না। সরল মনে সে ভেবেছিল যে জঙ্গি বিমান বোমা ফেললে সে তার খেলনা বন্ধুক দিয়ে সেই আক্রমণ প্রতিহত করবে। আবার সে এটাও ভাবে যে মাষ্টারের করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্কুলে নালিশ জানানো যায়। রাষ্ট্র বা সরকারের করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার কাছে নালিশ করতে হবে? এটাই হয়ত চিরকালীন কঠিন ও মৌলিক প্রশ্ন। রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করলে তাকে প্রতিহত করার উপায় কী? রাষ্ট্রের করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার কাছে নালিশ জানান যাবে? নালিশ জানানর পরই বা কী হবে? রাষ্ট্রের শাস্তি কীভাবে হবে? শাসিত যখন অন্যায় করে তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার উপায় আছে। কিন্তু শাসকের সংঘটিত অন্যায়ের শাস্তি কে দেবে?

ক্ষমতার অলিন্দে যখন ঢেউ ওঠে, তার অভিঘাত চিরকালই সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি। কখন কীভাবে নতুন ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, কীভাবে সেই ক্ষমতা তার জাল বিছায় সেসবের অংশ না হয়েও আমজনতার জীবন সেই ক্ষমতার খেলায় সবথেকে বেশি আন্দোলিত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যুগ যুগ ধরেই তা হয়ে আসছে। ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়ে আজকের স্বাধীন ভারত অথবা পাকিস্থানও এর ব্যত্যয় নয়। পরবর্তীকালে পাকিস্থান থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশের জন্মের সময়ও সেই একই চিত্র দেখা গিয়েছে।

১৯৪৭ এর স্বাধীনতার হাত ধরে ভারত ও পাকিস্থানের জন্ম। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া এই দুই দেশের সাধারণ মানুষ দেশভাগের দাম দিয়েছে নিজেদের জীবন দিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দের সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণা সাধারণ মানুষের জীবন তছনছ করে দিয়েছে। দেশ জুড়ে দাঙ্গা আর লুটপাটের ফলে বিপর্যস্ত হয়েছে অগুন্তি মানুষের জীবন। জীবনহানি আর ধর্ষণ হয়ে উঠেছে বহু মানুষের ভবিতব্য। অসংখ্য মানুষ হয়েছে বাস্তুহারা। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অসহায় শিকার উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নেমেছে দুই দেশেই। দুই দেশেই জায়গায় জায়গায় গড়ে ওঠে উদ্বাস্তু কলোনি। এলোমেলো দাগ টেনে বানানো দেশভাগের ফলে এই দুই স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হয়েছে রক্তের বন্যায়।

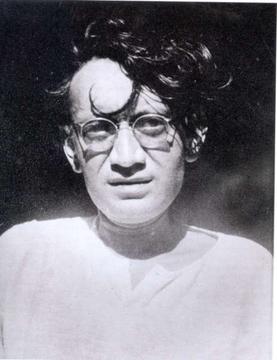

সাহিত্য চিরকালই সমাজ ও সময়ের প্রতিচ্ছবি। এমনকি কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ভারতভাগের প্রকৃত চিত্র ইতিহাসের থেকেও আরও অনেক সুচারু ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে। দেশভাগের সবথেকে বেশি আঁচ পোয়াতে হয়েছে বাংলা আর পাঞ্জাবকে। তবে স্বাধীনতা ও দেশভাগের চিত্র ধরা রয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবি ছাড়াও আরও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে। উর্দু ভাষায় সেই সময়ের দলিল তুলে ধরা লেখকদের মধ্যে সাদাত হাসান মান্টো অন্যতম। স্বাধীনতার সময়ের ঘটনাবলী তাঁর মননে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে, সেই যন্ত্রণাই ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। দেশভাগের ঘটনা যেন সমগ্র মানবতাবোধকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। বছরের পর বছর পাশাপাশি থাকা মানুষগুলো হঠাৎ করেই পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে। ধর্ম আর দেশভাগ তাদের দীর্ঘকাল লালিত ভদ্রতার আবরণ ছিন্ন করে মানুষের মনের অন্ধকার দিকগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে। সেই সব দুর্ভাগা মানুষের কষ্ট আর ক্ষতবিক্ষত মানবতার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে মান্টোর লেখা বিভিন্ন ছোটগল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে। কোনোরকম শিষ্টতার আবরণ না রেখে তিনি সরাসরি সেই নিষ্ঠুর ঘটনার ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। ভীষণ সূক্ষ্ম অথচ প্রবলভাবে বিদ্যমান মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক প্রায় দুদশক ধরে বিভিন্ন লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর নিপুণ কলমের আঁচড়ে। কোনও বিচার না করলেও আলাদা আলাদা একেকটা ঘটনার বর্ণনা যেন দেশভাগের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। কখনও কখনও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপন আর সাহিত্য এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে যে তাদের আলাদা করাই দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

বিশ শতকের অন্যতম সেরা উর্দু লেখক সাদাত হাসান মান্টোর জন্ম ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় এক কাশ্মীরি মুসলমান পরিবারে। তাঁর পাঠান মা সর্দার বেগম ছিলেন বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। মান্টোদের মতো অভিজাত বংশের মহিলা না হওয়ার দরুন সর্দার বেগম মান্টো তাঁর স্বামীর পরিবার ও আগের পক্ষের সন্তানদের কাছ থেকে মানমর্যাদা ও ভালোবাসা পান নি। মায়ের জীবনের বঞ্চনা ও উপেক্ষা মান্টোকে তাঁর বাবা ও দাদাদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। শৈশবে প্রাপ্ত অবহেলার অভিজ্ঞতা মান্টোর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। হয়তো সেই কারণেই অনুভূতির বাড়াবাড়ি প্রদর্শনের অভ্যাস তৈরী হয়েছিল তাঁর। একই সঙ্গে তিনি হয়ে উঠেছিলেন গভীর আত্মবিশ্বাসী ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ।

পেশায় আইনজীবী বাবা চেয়েছিলেন মান্টো যেন ডাক্তার হন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অনাগ্রহের কারণে তিনি স্কুলে বারেবারেই অকৃতকার্য হন। শেষ পর্যন্ত স্কুল আর বিষয় বদলে চতুর্থবারের চেষ্টায় স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করলেও ভবিষ্যতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু গল্পলেখক মান্টো বিস্ময়কর ভাবে উর্দু ভাষায় অকৃতকার্য হন। ছেলেকে মান্টো বংশের কুলাঙ্গার জেনেই তাঁর বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্কুলের পরীক্ষায় সফল ছাত্র না হলেও তিনি সাহিত্যের সফল শিক্ষার্থী ছিলেন। গোগ্রাসে তৎকালীন বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব থাকলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রাজনীতি তাঁর নিতান্তই অপছন্দ ছিল। বরং তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে ভগত সিং এর মতনই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়াচ্ছেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর পরিচয় হয় আব্দুল বারী আলিগের সঙ্গে। আলিগের উৎসাহেই তিনি রাশিয়ান ও ফরাসি সাহিত্যর ইংরেজি অনুবাদকে উর্দু ভাষায় রূপান্তরের কাজ শুরু করেন।

১৯৩৬ সালে মান্টো বম্বে চলে আসেন ভাগ্যপরীক্ষায়। সিনেমা সম্পর্কিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় এডিটর হিসেবে কাজে যোগ দেন। বম্বে তাঁকে খালি হাতে ফেরায় নি। বম্বের দিনগুলো বরং তাঁর লেখনী আর ব্যক্তিত্ব উভয়কেই আরও ক্ষুরধার করে তোলে। বম্বে আসার কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধে। দাঙ্গার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যাই থাক না কেন, ঘটনার ভয়াবহতা মান্টোকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। দাঙ্গায় পরস্পরকে খুন করা, লুঠ করা মানুষের স্বভাব ও ব্যবহার লক্ষ করে সেদিনও তিনি হতাশ হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিজেদের আখের গোছানোর যে ঘটনাপ্রবাহ আজও বিদ্যমান তা সেদিনও মান্টোকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে লেখালেখি মান্টোকে বম্বে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার দেয়। সেখানেও তিনি সফল হয়েছিলেন। মাঝে ১৯৪১ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর উর্দু সার্ভিসের জন্য লেখার চাকরিতে যোগ দেন। পরবর্তী দেড় বছরে তিনি সম্ভবত সবথেকে বেশি লিখেছেন। পরে বম্বে টকিস-এ যখন তিনি লেখক হিসেবে যোগদান করেন ততদিনে ভারত ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভারতেই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোল, সাম্প্রদায়িকতার নারকীয় প্রকাশ, ধর্মের ভিত্তিতে পেশাগত জটিলতা ইত্যাদি নানা কারণে নতুন জন্ম নেওয়া দুই দেশের কোন দেশে থাকবেন সেই নিয়ে দ্বিধায় পড়েন তিনি। ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা ভীষণ উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয় সারা দেশ জুড়ে। বম্বেতেও মানুষের উচ্ছ্বাস, জাঁকজমক আর আলোর রোশনাই ছিল দেখার মতন। আবার একই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, খুনোখুনি, ধর্ষণ কত অজস্র মানুষের জীবনে অন্ধকার এনে দেয়। মান্টোর মনে প্রশ্ন জাগে এত যে রক্ত বইছে প্রতিদিন, সেই রক্ত কার? ভারতীয় নাকি পাকিস্থানি মানুষের? দুই দেশ স্বাধীন তো হলো, কিন্তু এরপর? হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাঁর কাজের জায়গা বম্বে টকিস-এও। হঠাৎ করেই এরপর তিনি লাহোরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভীষণ কাছের বন্ধুদেরও বিদায় না জানিয়ে বারো বছরের বম্বের পাট চুকিয়ে তিনি একদিন পাকিস্থান রওনা হলেন। যাওয়ার সময় আর কেউ না, শুধুমাত্র প্রিয় বন্ধু শ্যাম এসেছিলেন তাঁকে বিদায় জানাতে।

পাকিস্থানে গিয়েও তাঁর লেখা অব্যাহত ছিল। সেখানেও তিনি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। পাকিস্থানে লেখা গল্পগুলোই সম্ভবত তাঁর সবথেকে বিখ্যাত ও বিতর্কিত। তবে মান্টো ততদিনে দেশভাগের যন্ত্রণা ও দেশ ত্যাগের অভিঘাতে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। মদের নেশায় তিনি পুরোপুরি ডুবে গেলেন। ফল হল লিভারের ক্ষত। এই অসুখেই মাত্র ৪৩ বছরে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে। তাঁর জীবনের শেষদিনগুলো কেটেছে মানসিক হাসপাতালে।

মান্টোর দেশভাগের গল্পে মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ে কোনও কাটাছেঁড়া নজরে পড়ে না। বরং গল্পগুলো এক অদ্ভুত নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘটনার বর্ণনা দেয়। ভীষণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলা গল্পে নেই কোনও পক্ষপাত, নেই কোনও অতিরঞ্জন অথবা অকারণ শালীনতার মোড়ক। সেই আপাত নির্বিকার নিরাসক্ত বর্ণনা পাঠকের অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে দেয়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর এমন বহিঃপ্রকাশ পাঠককে শিউরে উঠতে বাধ্য করে। দোষ কোনও ধর্মের মানুষের নয়, দোষ পরিস্থিতি আর ঘটনাপ্রবাহের, এটাই যেন বলতে চেয়েছেন মান্টো।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রিয় বন্ধু শ্যামের সঙ্গে যে কথোপকথন তাঁর ‘সহায়’ গল্পের প্রথম অংশে উঠে এসেছে, সেখানেও তিনি কাউকে দোষ দেননি। গল্পটি তিনজন হিন্দু আর একজন মুসলমান বন্ধুর গল্প। তাদের মধ্যে একজন, যুগলের কাছে লাহোর থেকে চিঠি এসেছে যে দাঙ্গায় তার কাকা মারা গিয়েছেন। যুগল কিছুটা স্বগতোক্তি করে যে ওদের মহল্লায় দাঙ্গা শুরু হলে সে কী করবে! মুমতাজ জানতে চায় সে সত্যিই কী করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যুগল বলে ওঠে, সে ভাবছিল এরকম কিছু হলে সে সম্ভবত মুমতাজকে খুনই করে ফেলবে। গল্পে এরপর দেখা যায় মুমতাজ ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে রওনা দিচ্ছে। যে মান্টো কখনও বম্বে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেন নি, সেই মান্টোই হঠাৎ করে ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন তা স্পষ্ট না হলেও এই গল্পে যেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ‘সহায়’ গল্পটিতে মান্টোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গল্পের ছলে উঠে এসছে এমনভাবে যে মনে করা হয় মান্টোর ভারত ত্যাগের পিছনে এটা একটা অন্যতম কারণ। এই গল্পেও মুমতাজ যুগলকে অভিযুক্ত করেনি। যুগল যখন মুমতাজের কাছে ক্ষমা চায়, তখন মুমতাজ এটাই বলে যে সে বুঝতে পারছে পরিস্থিতি তেমন হলে একজন ভালো মানুষও কেমন বদলে যায়। মুমতাজ এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছে যে দাঙ্গায় যারা মারা গিয়েছে তারা কোন ধর্মের সেই পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কতজন মানুষ মারা গিয়েছে সেটা ভেবেই তার আক্ষেপ হয়। আরও আক্ষেপ হয় এটা ভেবে যে, যারা মানুষ মেরেছে তারা হয়ত ভাবছে অন্য ধর্মকে শেষ করে দেওয়া গেল, কিন্তু বাস্তবে ছুরি, চাকু বা গুলিগোলা কোনওকিছু দিয়েই ধর্মকে ধ্বংস করা যায় না। সত্যিই তো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু আজও কি এটা চরম বাস্তব নয়? ধর্মের নামে হানাহানি, দাঙ্গা, লুঠ আজও সবই ঘটে চলে, কিন্তু তাতে কি ধর্মের সত্যিই কোনও হানি হয়? তাহলে কেন এই হানাহানিট! ঠিক কিসের জন্য কোন মানুষ অন্যের ক্ষতি করে! কোন প্রবৃত্তিতে অন্যের বিপদে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে! আবার উল্টোদিকে ঠিক কিসের আশায় কোনও মানুষ প্রাণ গেলেও অন্যের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়! এসব প্রশ্নের উত্তর মুমতাজের মাধ্যমে যেন মান্টো নিজে খুঁজে ফিরেছেন।

স্বাধীনতা আনন্দের সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণা আমাদের ভারত, পাকিস্থান দুই দেশকেই সহ্য করতে হয়েছে। স্বাধীন দেশের জন্মলগ্ন থেকেই। আজও করে চলেছে। ‘বাটোয়ারা’, এই শব্দটাই দেশভাগ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন মান্টো। এই বাটোয়ারা নিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তৎকালীন বীভৎসতা ফুটে উঠেছে খুব স্পষ্ট ভাবে। সেখানে কোনও রোমান্টিকতা নয়, বরং নিষ্ঠুর বাস্তব তার সমস্ত দাঁত নখ নিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী হঠাৎ বদলে গিয়ে পাশের মানুষের রক্ত ঝড়িয়েছে। কোনকিছু না ভেবেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করেছে। ধর্ষণ এমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে মৃতপ্রায় নারীও জানলা খুলতে বললে শিথিল হাতে তার পাজামার দড়ি আলগা করে দেয়। অন্য ধর্মের মানুষকে খুন করে, তাদের সহায় সম্বল লুঠ করে এনে মানুষ তার প্রিয়তমার হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আর সেই প্রিয়তমাও কোনও সঙ্কোচ ছাড়াই তা গ্রহণ করে। একটু ভেবে দেখলে অবাক লাগে যে এই মানুষগুলোই তো এতদিন পাশাপাশি থেকেছে। পরস্পরের বিপদে এগিয়ে এসেছে। আনন্দ উৎসব একসঙ্গে উদযাপন করেছে। স্বাধীনতা আর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এই মানুষগুলোকেই এমন আমূল বদলে দিল! আজ আর তারা মানুষ নয়। আজ তারা শুধু হিন্দু, মুসলমান, শিখ। আজ অন্য ধর্মের একজন নারী শুধুই ধর্ষণের উপযুক্ত আর অন্য ধর্মের পুরুষ খুন হওয়ার। কিন্তু এভাবে কি সত্যিই কোন ধর্মকে খতম করে ফেলা যায়? নাকি এভাবে আসলে মানুষের অন্তরাত্মাকেই শুধু খুন করা হয়? যখন একজন হিন্দু বা মুসলমান বা শিখকে ভিন্ন ধর্মপরিচয়ের জন্য খুন হয়, তখন কি সেই মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবতাবোধকেই হত্যা করা হয় না? ধর্মের বিভেদ তাহলে এমনই এক বিভেদ যা নতুন পাওয়া স্বাধীনতায় অন্য ধর্মের মানুষকে বাঁচতেও দেবে না!

মান্টোর লেখা ‘খুলে দাও’, ‘ঠাণ্ডা গোস্ত’, দুটি গল্পেই দাঙ্গা, লুঠ আর উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে নারী নির্যাতনের গল্প আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। পাকিস্থানে সাধারণ পাঠকের চোখে অশ্লীল এই গল্প দুটি প্রকাশ করার অপরাধে প্রকাশক ও পত্রিকা দুটিকে মূল্য চোকাতে হয়। ‘খুলে দাও’ গল্পের প্রকাশক পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ছয় মাসের জন্য আর ‘ঠাণ্ডা গোস্ত’ এর প্রকাশক পত্রিকাকে আর্থিক জরিমানায় দণ্ডিত করা হয়।

‘খুলে দাও’ গল্পে উদ্বাস্তু বহনকারী ট্রেনের উল্লেখ আছে। দেশভাগের ফলে দুই দেশেই অসংখ্য মানুষ ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। হিন্দু, শিখ মানুষদের ভারতে আর মুসলমান মানুষদের পাকিস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুই দেশ থেকেই বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। সদ্য তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ শুধু জীবন রক্ষার্থে উদ্বাস্তু শিবিরে জায়গা করে নেয়। তবে সেই উদ্বাস্তু শিবিরে জায়গা করে নেওয়ার ব্যাপারটাও খুব সরল নয়। ততদিনে পরিবারের কেউ কেউ হয়ত দাঙ্গায় মৃত। এমনকি পথেও ট্রেন থামিয়ে তাদের কাউকে কচুকাটা করা হয়েছে। মেয়েরা হয়েছে লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত। অবশিষ্ট সদস্যরাও একে অপরের থেকে ছিটকে গিয়েছে। তেমনই এক পরিবারের গল্প ‘খুলে দাও’। ক্লান্ত সিরাজুদ্দিন উদ্বাস্তু শিবিরের গাদাগাদি ভিড়ে তন্নতন্ন করে মেয়েকে খুঁজে চলে। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে কাতর অনুনয় করে মেয়েকে খুঁজে দিতে। সাকিনার চেহারার বর্ণনা শুনে তারা সিরাজুদ্দিনকে আশ্বস্ত করে যে তারা অবশ্যই সাকিনাকে খুঁজে আনবে। হ্যাঁ, তারা কথা রেখেছিল। সাকিনাকে তারা খুঁজে দিয়েছিল। তবে সিরাজুদ্দিনের কাছে আনে নি, তাকে মেয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে। স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা সাকিনা মরার মতন অসাড়। ডাক্তার সিরাজুদ্দিনকে জানলার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ‘খুলে দাও’। একথায় মৃতপ্রায় সাকিনার শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল। ধীরে ধীরে শালোয়ার খুলে সে নিজের ঊরু ফাঁক করে দিল। মেয়ে বেঁচে আছে দেখে সিরাজুদ্দিনের চোখে জল এলেও ডাক্তারের শরীর ভিজে উঠল ঠাণ্ডা ঘামে। ‘খুলে দাও’ গল্পটা পড়তে পড়তে পাঠকের শরীরও যেন শিউরে ওঠে। এক অমানুষিক পরিস্থিতির নগ্ন বর্ণনা। সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার এমন চিত্র আমাদের একদম ভিতরে কোথাও যেন কাঁপুনি জাগায়। মাত্র সতেরোর সাকিনা শুধু নয়, এমন কত অজস্র সাকিনা এভাবেই ধর্ষিত হতে হতে ধর্ষণকেই ভবিতব্য বলে মেনে নেয়। আর তাদের অসহায় বাবারা ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে, পরিবার হারিয়ে শুধুমাত্র মেয়ে যে প্রাণে মারা যায়নি, তাতেই খুশি ধন্য হয়। স্বাধীনতার এমন রূপ কে কল্পনা করেছিল?

দাঙ্গার সময় একেক ধর্মের মানুষ দল বেঁধে খুন, লুঠ আর মেয়েদের ধর্ষণ করে বেড়ায়। সেই দলে কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু তাতে দলবদ্ধ হয়ে এই নারকীয় কাণ্ড ঘটানো আটকায় না। স্বাধীন পাকিস্থানের মাটিতে লেখা মান্টোর প্রথম ছোটগল্প ‘ঠাণ্ডা গোস্ত’ গল্পে ঈশর সিং একদিন এমনই এক দাঙ্গাকারি দলে ঢুকে পড়ে। ওরা মুসলমানদের দোকানপাট, বাড়িঘর লুঠ করে টাকাপয়সা, ধনদৌলত, গয়নাগাঁটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ঈশর সিং তার ভাগের জিনিস এনে স্ত্রী কুলবন্তকে দেয়। দাঙ্গায় স্বামীর অংশগ্রহণ নিয়ে কুলবন্তেরও আগ্রহের শেষ নেই। সে সমস্ত ঘটনা জানতে চায়। লুটের গয়নাগাটি পরে স্বামীর আদর উপভোগ করে। রতিক্রীড়ায় মেতে ওঠে। আর তারপরেই ঘটে ছন্দপতন। ঈশর সিং না পারে কুলবন্তকে তৃপ্ত করতে, না পারে নিজে তৃপ্ত হতে। এই ঘটনায় অন্য নারীর হাত আছে এই সন্দেহে ক্ষিপ্ত কুলবন্তের প্রশ্নের উত্তরে ঈশর সিং ধীরে ধীরে জানায় তার লুঠতরাজের অভিজ্ঞতা। মুসলমান হত্যার কথা। আর জানায় সে একটি কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। বাড়ি থেকে কাঁধে করে বয়ে এক ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। আর ধর্ষণের শেষে বুঝতে পেরেছে যে কিশোরী মেয়েটিকে অজ্ঞান ভেবে ঝোপে বয়ে নিয়ে গিয়ে সে ধর্ষণ করেছে, সেই মেয়েটি আসলে অনেকক্ষণ আগেই মারা গিয়েছে। যাকে সে টাটকা মাংস ভেবে ভোগ করেছে, সে আসলে ততক্ষণে ঠাণ্ডা মাংসে পরিণত হয়েছে। বিলকুল ঠাণ্ডা গোস্ত। কুলবন্ত কৌর ঈশরের হাতে হাত রেখে অনুভব করে ঈশরের হাতও বরফ ঠাণ্ডা। গল্পের শেষে পাঠকেরও যেন শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। গল্পে যৌনতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মান্টোকে অশ্লীল লেখক তকমা দিলেও আদালতে তিনি নিজের মতন করে যুক্তি সাজান। তাঁর মতে এই গল্প যদি পাঠকের সহ্য না হয় তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়। হ্যাঁ, তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে ভদ্রতার মোড়কে লিখতেই পারতেন। কিন্তু এমন অগুনতি ঘটে চলা বাস্তবের উপর পর্দা দেওয়া তো লেখকের কাজ নয়! গল্পের মাধ্যমেই মান্টো চারিদিকে ঘটে চলা মনুষ্যত্বের হত্যালীলার প্রতিবাদ করেছেন।

‘শরিফান’ গল্পেও দেশভাগের পর দাঙ্গার কথা উঠে আসে। কাসিম বাড়ি ঢুকে দাঙ্গায় মৃত স্ত্রীকে দেখে প্রচণ্ড রাগে কুড়ুল নিয়ে খুন করার জন্য বেরোতে যাবে এমন সময় তার মেয়ে শরিফানের কথা মনে পড়ে। বাড়ির ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েও মৃত। উলঙ্গ। চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। উন্মুক্ত হয়ে আছে তার ফরসা, সুগঠিত শরীর আর ছোট আঁটো বুক। কাসিমের অন্তরাত্মা ভেদ করে কষ্ট উঠে আসে। হাতড়ে হাতড়ে কিছু জামাকাপড় খুঁজে মেয়ের শরীরে ছুঁড়ে দিয়ে সে বেরোল খুনোখুনিতে যোগ দিতে। প্রতিশোধ নেওয়ার তাড়ায় সে খেয়ালই করল না যে মেয়ের শরীরটা পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি। রাস্তায় বেরিয়ে সে বেশ কিছু হিন্দুকে খুন করল। তারপর একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, সেখানে সে পেয়ে গেল ঠিক তার মেয়ে শরিফানের মতন একটি মেয়েকে। বছর পনেরোর এক হিন্দু মেয়ে। রাগে অন্ধ কাসিম প্রতিশোধ নিল। ঠিক যেভাবে শরিফান ধর্ষিতা হয়ে মারা গিয়েছে ঠিক সেভাবেই যদি মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা যায়, তবেই তো একদম ঠিকঠাক শোধ নেওয়া হয়, তাই না? কিছুক্ষণ পরে সেই কিশোরী মেয়েটিও মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকল। ঠিক শরিফানের মতই। উলঙ্গ। সুগঠিত শরীর আর ছোট আঁটো বুক। চিৎপাত। সেদিকে তাকিয়ে কাসিমের শরীরের জ্বলন্ত রাগ যেন জমে পাথর হয়ে গেল। দুহাতে মুখ ঢাকল সে। মেয়েটির শরীর ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করল এলোমেলো হাতে। এমন সময় তলোয়ার হাতে আরেকজন এসে ঢুকল সেই বাড়িতে। সেও গিয়েছিল মানুষ খুন করতে। বাড়িতে এসে সে অবাক। কাসিম এখানে কী করছে? কাসিমের মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দই বেরোয় – ‘শরিফান’! লোকটি কাপড় সরিয়ে মৃত ল্যাংটো শরীরটা দেখে কেঁপে উঠল। তলোয়ারটা তার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। টলতে টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। মুখে একটাই শব্দ, 'বিমলা, বিমলা...’। দাঙ্গার পরিস্থিতিতে চেনা মানুষও কেমন অচেনা হয়ে ওঠে। নিজের মেয়ের ধর্ষণ আর হত্যার শোধ নিতে পরিচিত বন্ধুর মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করতে আটকায় না শোকতপ্ত, ক্রোধান্বিত বাবার। মান্টোর শক্তিশালী লেখনীতে মানব চরিত্রের সেই অন্ধকার দিক অবলীলায় ফুটে ওঠে। কোনও রাখঢাক ছাড়াই। একই অপরাধে অপরাধী দুজনের ধর্ম পরিচয় আলাদা। কিন্তু দাঙ্গার সময় তাদের চরিত্রের কোনও তফাৎ নেই। দুজনেই অন্ধ, দুজনেই বিধ্বংসী।

‘টোবা টেক সিং’ সম্ভবত মান্টোর লেখা দেশভাগ সম্পর্কিত ছোটগল্পের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত, সবচেয়ে শক্তিশালী গল্প। ১৯৫৩ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশভাগের কিছুদিনের মধ্যেই ভারত ও পাকিস্থান দুই সদ্য স্বাধীন দেশ ঠিক করল সাধারণ নাগরিকের মতই ধর্মের ভিত্তিতে দুই দেশের পাগলাগারদে আটক পাগল বিনিময় হবে। দুই দেশের ক্ষমতায় আসীন মানুষ যা ভাবে তা পাগলের কাছে স্পষ্ট নয়। কারণ পাকিস্থান ব্যাপারটাই তাদের কাছে নতুন, অজানা। কেউ কেউ হয়ত এটুকু জানে যে মুহম্মদ আলী জিন্না নামের একজন মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ বানিয়েছে। সেই দেশের নাম পাকিস্থান। কিন্তু এতদিন তো তারা হিন্দুস্থানেই ছিল! তাহলে সেই পাকিস্থান দেশটা কোথায়? তারা এটাও বুঝে উঠতে পারছে না হঠাৎ করে তাদের নাগরিকত্বের জটিলতা কী করে তৈরি হলো! সেরকমই এক পাগল বিষণ সিং। লাহোর পাগলাগারদে বন্দি এক শিখ পাগল। সে নিজের গ্রাম ত্যাগ করতে চায় না। তাই তার কাছে এটা জানা খুব জরুরি তার বাড়ি যে এলাকায় সেই টোবা টেক সিং কোন দেশে? ভারত নাকি পাকিস্থান? অনেককেই জিজ্ঞাসা করে সে। কিন্তু কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। একদিন তার কাছে এক বন্ধু দেখা করতে এসে জানায় যে বিষণ সিং এর পরিবার ভারতে চলে গিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত বিষণ সিং একদিন মাঝরাতে ভারতে যাওয়ার বাসে উঠে বসল। কিন্তু সদ্য তৈরি হওয়া কাঁটাতারের আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার আগে সে আবার প্রশ্ন করল, টোবা টেক সিং কোথায়? ভারতে নাকি পাকিস্থানে? এক কর্মচারী জানায় পাকিস্থানে। একথা শুনে বিষণ সিং আবার পাকিস্থানের দিকে হাঁটা লাগায়। বিষণ সিং পাগল, তাই মানুষের খামখেয়ালে তৈরি দেশের সীমানা মানে না। কিন্তু রক্ষীরা তো মানে। তাই তারা বিষণ সিংকে আর পাকিস্থানে ঢুকতে দিতে পারে না। হাজার হোক, অনেক কাগজপত্রের ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও যখন তাকে ভারতে ঢোকান গেল না, তখন রক্ষীরা তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখল। পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই তীব্র বিলাপ করে বিষণ সিং মাটিতে পড়ে গেল। গত পনেরো বছর সে কখনও বসেনি। আজ যখন সে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল, তখন সে কোনও দেশের মাটিতে নয় পড়ল ভারত ও পাকিস্থানের মাঝের জমিতে। তার একদিকের কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ভারত, আর আরেকদিকের কাঁটাতারের বেড়ার এপাশে পাকিস্থান। নো ম্যানস ল্যান্ড। সে জানত না হিন্দুস্থান ভেঙ্গে ভারত আর পাকিস্থান কেন হয়েছে। তাই সে নিজেকে কোনও দেশের মানুষ হিসেবেই ভাবতে পারেনি। সে শুধু তার নিজের গ্রামে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক হঠকারী সিদ্ধান্তে দেশ ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যায় দেশের মানুষের কথা না ভেবেই। আর সেই দুই দেশের মাঝে নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়ে এমন একটা দেহ, যে দেহের কোনও দেশ নেই।

‘টিথওয়ালের কুকুর’ গল্পে সাধারণ মানুষের অবস্থাই যেন এক কুকুরের অবস্থা! যুদ্ধের পরিস্থিতি নয়। তাই অলস সৈন্যরা এক অশালীন খেলায় মাতে। খেলাটা পাকিস্থানি সীমানা পেরিয়ে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে আসা এক নেড়ি কুত্তাকে নিয়ে। মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে সৈন্যরা কুত্তাটাকে হুকুম করে প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে সে আসলে এক হিন্দুস্থানি কুত্তা। ‘কিম্বা কুত্তাটা হয়ত কোনও নিরীহ রিফিউজি!’ একজন সৈন্য রসিকতা জুড়ল। পরের দিন কুত্তাটা আবার সীমানা পেরিয়ে পাকিস্থানে ঢুকল। এখন তার গলায় একটা বোর্ড লটকানো। তাতে সেই কুকুরের নাগরিকত্বের প্রমাণ। কোনও মহানুভব সৈন্যের কাজ! তাই দেখে পাকিস্থান সীমান্ত সৈন্যবাহিনীতে চাঞ্চল্য। কে জানে ভারতের কোনও ষড়যন্ত্র কিনা! তারা কুত্তাটাকে কিছু খাবার দিয়ে আবার ভারতীয় সীমানার দিকে ঠেলে দিল। আর আকাশের দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল। কাজ না থাকা দু পক্ষের সৈন্যরা গোলাগুলির খেলায় মাতল। আধ ঘণ্টা পর ভারতীয় সেনারা খেয়াল করল যে কুত্তাটা পাকিস্থানি সীমানা পেরিয়ে আসছে। তারা কুত্তাটাকে লক্ষ করে গুলি চালাল। বিপন্ন কুত্তাটা উলটোদিকে ঘুরে আবার পাকিস্থানের সীমানার দিকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পাকিস্থানি সীমান্ত রক্ষীরা তাকে ঢুকতে দেবে কেন! তারাও আবার কুত্তাটাকে লক্ষ করে গুলি চালাল। কুত্তাটা আবার ভারতের দিকে ফিরল। দুই পক্ষের সীমান্ত রক্ষীর কাছেই এটা একটা মজার খেলা হয়ে উঠল। আতঙ্কে অস্থির কুত্তাটা চরকির মতন ঘুরপাক খাচ্ছে আর সেটাই ওদের আনন্দ দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কুত্তাটা মারা গেলে রক্ষীদের বিনোদন শেষ হলো। এক রক্ষীর আফসোস যে কুত্তাটা শহিদ হলো। আবার আরেক রক্ষীর মন্তব্য, ‘কুত্তাটা শেষ পর্যন্ত কুত্তার মতই মরল!’ দেশভাগের ধারনাটাই যে কতটা অযৌক্তিক আর নিষ্ঠুর তা এই গল্পটির মধ্যে ধরা পড়ে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাবে দেশভাগ হয়েছে বলে আজ দুই দেশ পরস্পরের শত্রু। তারা নিজেদের দেশের সীমানা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে প্রমাণ দিতে হবে সে আসলে কোন দেশের মানুষ। এতদিন সে যেখানে থাকত আজ হঠাত করেই সেই জায়গার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন ভারতের দেশবাসীকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়, তখন মান্টোর লেখা গল্পের কুকুরটাই কথা মনে পড়ে। শাসকের দাবার চালে সে এক বোড়ে মাত্র। তার হয়রানির কোনও দাম নেই, নেই তার জীবনের দামও। সাধারণ মানুষও যেন কুকুরটার মতই চরকিপাক খেয়ে খেয়ে শেষে মারা যায় আর যারা তাকে এই চরকি নাচন নাচায় তারা শুধুই বিনোদিত হয়। সাধারণ মানুষ মারা যায় কুত্তার মতই।

পাকিস্থানে থাকাকালীন শুধুমাত্র পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য খুব সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন মান্টো। এরকমই কিছু এক দেড় পাতাড় গল্প এবং মাত্র কয়েক লাইনের কিছু গল্প মিলিয়ে তাঁর গল্প সংগ্রহ “কালো সীমানা”। এই গল্প সংগ্রহের একটা ছোট্ট গল্প ‘মজুরি’। গল্পটিতে এক দাঙ্গার শেষে পুলিশ এসে আর কাউকে পেল না, শুধু এক কাশ্মীরি মজুরকে দেখে তাঁর পিছু ধাওয়া করল। সেই মজুরের কাঁধে এক ভারি বস্তা। অনেক ধাওয়া করে শেষে পুলিশ যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন বস্তা কাঁধে মজুরটা আছাড় খেয়ে পড়লে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। সে অনেক কাকুতিমিনতি করল তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু পুলিশ তার কোন কথাতেই কান না দিয়ে কোতোয়ালিতে নিয়ে হাজির করল। মজুর লোকটা অনেকবার বলার চেষ্টা করল যে সে গরিব মানুষ। অন্য লোকজন যেখানে অনেক দামিদামি জিনিস লুট করেছে, সেখানে সে শুধুমাত্র একবস্তা চাল জোটাতে পেরেছে। গরিব মানুষ ভেবেছিল অনেকদিন পর দুমুঠো ভাত রেঁধে খাবে। পুলিশের মন গলল না। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। বুঝল এই চালের বস্তা আর তার ঘরে যাবে না, বরং পুলিশরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নেবে। সে একবার করুণ কামনার চোখে চালের বস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে থানেদারকে বলল, ‘হুজুর বস্তাটা তাহলে আপনারাই রেখে দিন।’ আরও অনুরোধ করল যে চালটা নাহয় থাক, শুধু বস্তাটা থানা পর্যন্ত বয়ে আনার মজুরিটুকু পেলেই সে বর্তে যাবে। গল্পটা আজও বড় প্রাসঙ্গিক মনে হয়। দাঙ্গায় এত মানুষের ধন-প্রাণ নষ্ট হয়, তখনও কিছু মানুষ শুধু পেট ভরানোর চেষ্টায় দিন যাপন করে। দারিদ্র আর খিদে এমনই এক নিষ্ঠুর উপহাস। আর তার থেকেও বড় উপহাস এই যে সেই মানুষটিকেই হেনস্থা করার সুযোগ পেয়ে সামান্য ক্ষমতাধারি লোকজনও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। রক্ষক হয়ে ওঠে ভক্ষক।

“কালো সীমানা”র বেশিরভাগ গল্পই খুব সংক্ষিপ্ত। দেশভাগ নিয়ে লেখা এই গল্পগুলোর অনেক গল্পেই মানুষের কোনও ধর্মীয় পরিচয় নেই। মান্টো যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের কোনও আলাদা মাহাত্ম্য নেই। দাঙ্গার সময় সব ধর্মের মানুষই সমান অমানবিক হয়ে ওঠে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষগুলো অন্য ধর্মের মানুষকে খুন করতে বেরিয়ে পড়ে। এরকমই একটা গল্প ‘সহযোগিতা’। এতে দেখা যায় সাধারণ মানুষই দাঙ্গার সময় লুঠপাট, খুন করছে। আবার পরিস্থিতির ফেরে সেই মানুষটাই জীবন বাঁচাতে নিজের হাতে নিজের সব সহায় সম্পত্তি দাঙ্গাকারিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ এক আজব পরিস্থিতি। আবার ‘আধাআধি’ গল্পে লুঠের মাল ভাগ করা নিয়েও কত বখরা। সেই মাল ভাগাভাগি করতে গিয়েও নিজেদের মধ্যে দর কষাকষি। এ যেন সেই বাঁদরের পিঠে ভাগের গল্পের দুই বেড়ালের মতন। কে আগে দেখেছে, কে আগে হাত দিয়েছে, কে বেশি পাবে, কার অধিকার কম সেই নিয়ে ঝামেলার শেষে সিন্দুক খুলতেই ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে দুজনকেই খুন করে ফেলল। ‘বিনয়’ গল্পে কিছু মানুষ চলন্ত ট্রেন থামিয়ে অন্য ধর্মের মানুষদের টেনে নামিয়ে খুন করে আর নিজেদের ধর্মের লোকজনকে সাদর আপ্যায়ন করে। সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করতেও ভুলল না যে দেরিতে খবর পাওয়ার জন্য তারা যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেনি। ‘দারুণ ভুল’ গল্পটি দেড় লাইনের বললেও ভুল বলা হয়না। একজন ছুরি চালিয়ে আরেকজনের পেট ফাঁসিয়ে দিয়ে আফসোসে বলে উঠল, 'ইশ, দারুণ ভুল হয়ে গিয়েছে'। কারণ ছুরিটা লোকটার পাজামার দড়ি কেটে ফেলেছে, আর তাতেই বোঝা গিয়েছে যে সে আসলে অন্য ধর্মের ভেবে নিজের ধর্মের মানুষকেই খুন করে ফেলেছে। ‘বিশ্রামের তাড়া’ গল্পেও মাত্র দেড় লাইন। খুন করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। তাই ভাল করে খুনটাও করতে পারছে না আর!

‘ভুল সওদা’ গল্পে দুই বন্ধু অনেক বাছাবাছি করে এক তরুণীকে কিনে নিল। তারপর এক বন্ধু তরুণীটিকে রাতের জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। সকালে উঠে নাম জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি তার নাম বলল। এবার সেই বন্ধু চমকে উঠল। আরে, মেয়েটি তো তার নিজের ধর্মেরই! তাড়াতাড়ি সে আরেক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। নিজেদের ধর্মের মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে তো! এই গল্পে শুধু ধর্ম না, নারীর অমর্যাদাও দেখা যায়। একজন মানুষ নারী না পুরুষ তার উপর নির্ভর করে তার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে। তাই গল্পের ধর্ম পরিচয়হীন পুরুষরা অন্য ধর্মের মেয়েদের কিনে নেয় ভোগ করার জন্য। আবার যখন তারা জানতে পারে যে মিথ্যে বলে তাদের আসলে নিজের ধর্মের মেয়েকেই বিক্রি করে দিয়েছে তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সেই মেয়েটিকে ফেরত দিতে চায়। ছোট্ট এই গল্পে মান্টো পাঠকের মনে প্রশ্ন তুলে দেন যে কারোও কাছে ধর্ম যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তার জন্য মানুষ খুন করতেও বাধে না, তাহলে নিজের ধর্মের মেয়েটিকে কেন উপযুক্ত মানমর্যাদার সঙ্গে রেখে না দিয়ে ফেরত দেওয়ার কথা ভাবে?

স্বাধীনতা আর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এই দুই ঘটনার শুরু হয়েছিল চরম অস্থিরতা দিয়ে। নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে অগুনতি মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, লুকিয়ে বা সরকারি ব্যবস্থাপনায় কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে আরেক দেশের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া, অজস্র জীবনহানি, ধর্ষণ, লুটপাট সবই সাধারণ মানুষের জীবনকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। মনুষ্যত্বের এই হত্যা মান্টোর গল্পে সরাসরি উঠে এসেছে। যা পড়লে পাঠকের ভিতর থেকেই যেন কাঁপুনি উঠে আসে। এক হতাশা ভর করে। আবার সেই মান্টোই মনুষ্যত্বের দিকে ফিরিয়ে আনেন পাঠককে।

‘সহায়’ গল্পে আসলে দুটো গল্প আছে। একটা মুমতাজের নিজের ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে রওনা হওয়ার গল্প। আরেকটা হলো মুমতাজের বয়ানে সহায় নামের এক বেশ্যার দালালের গল্প। লোকটা ছিল একজন হিন্দু। তার লক্ষ্য ছিল মেয়েদের দালালি করে বেশ কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে কাশী গিয়ে কাপড়ের দোকান দেবে। এমন ঘৃণ্য পেশার লোকটার মৃত্যুর কথা বলার সময় মুমতাজের গলায় অদ্ভুত এক মায়া ধরা পড়ে। তখন দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিন এক মুসলমান এলাকার মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে মুমতাজ দেখে একজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে সহায়। নিশ্চয়ই কোনও মুসলমান ধর্ম রক্ষার্থে ওকে কোতল করেছে। নাম ধরে ডাকতেই সহায় নড়ে ওঠে। মুমতাজের কাছে সে এক অদ্ভুত অনুরোধ জানায়। সে কিছু কাগজপত্র, টাকাপয়সা আর গয়না মুমতাজের হাতে দিয়ে জানায় এগুলো সুলতানা নামের এক বেশ্যার জন্য। আর কাতর অনুরোধ করে যেন মুমতাজ সেই সব কিছুই সুলতানাকে দিয়ে তাকে নিজেকে রক্ষা করতে বলে। যেখানে দাঙ্গা হলে বন্ধু যুগল ভাবছে হয়ত মুমতাজকে খুন করে ফেলবে, সেখানে দাঙ্গায় মৃতপ্রায় এক ব্যক্তি মুমতাজকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে, ভাবে যে সে সুলতানাকে ঠকাবে না। মুমতাজ যখন ভয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে সরে পড়ার কথা ভাবছিল, তখনই সহায়ের একটি অন্য রূপ দেখতে পায় সে।

অবস্থার গতিকে যখন কেউ বন্ধুকে খুন করার কথা ভাবে তখন সেই একই রকম অবস্থার গতিকে মরণাপন্ন অবস্থাতেও কেউ অন্য কারোও প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে! মুমতাজ এটাই প্রশ্ন করে যে এর থেকে বড় মনুষ্যত্ব আর কার আছে? ‘সহায়’ গল্পের প্রথম অংশে যদি মানবতার খুন হওয়ার কথা বর্ণিত হয়, তাহলে শেষের অংশে সেই মানবতারই যেন জয়গান করেন মান্টো।

এই বছর ভারত পাকিস্থান স্বাধীনতার ৭৫ বছরে পা দেবে। প্রতি বছরের মতই এই বছরও উদযাপনের জৌলুস দেখা যাবে। হয়ত বেশিই হবে। নাগরিকদের বিভিন্ন পাওয়া ও না পাওয়ার হিসেব মেলানো যখন ক্রমেই আরও দুষ্কর হয়ে উঠছে তখন হয়ত এই ‘সহায়’ গল্পের সহায় নামক চরিত্রটির কথাই আমাদের মনে কোথাও একটা শক্তি যোগায়। মানুষের সদিচ্ছে আর মানবতাবোধের উপর ভরসা রাখতে সাহায্য করে। মানুষের উপর বিশ্বাস, মানবতার উপর বিশ্বাসই যে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।