বাংলাভাগের ইতিহাস

- 15 August, 2021

- লেখক: সৌভিক ঘোষাল

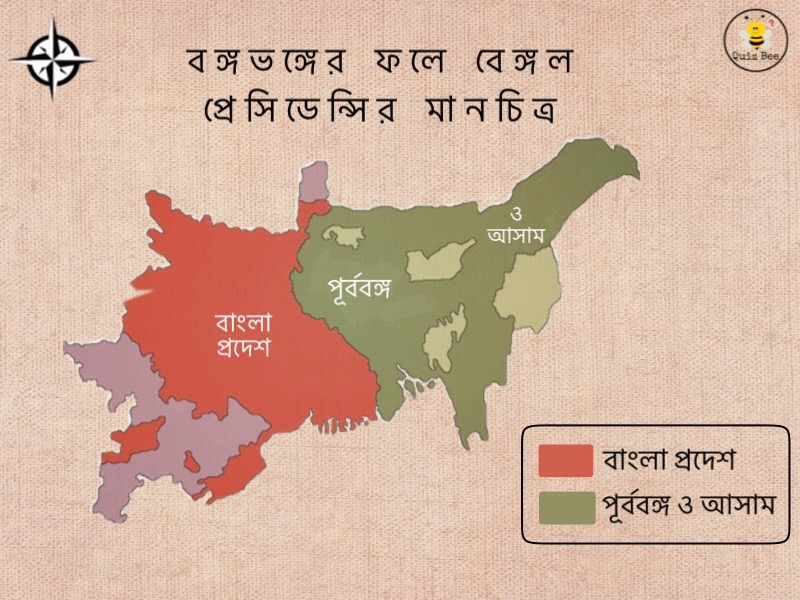

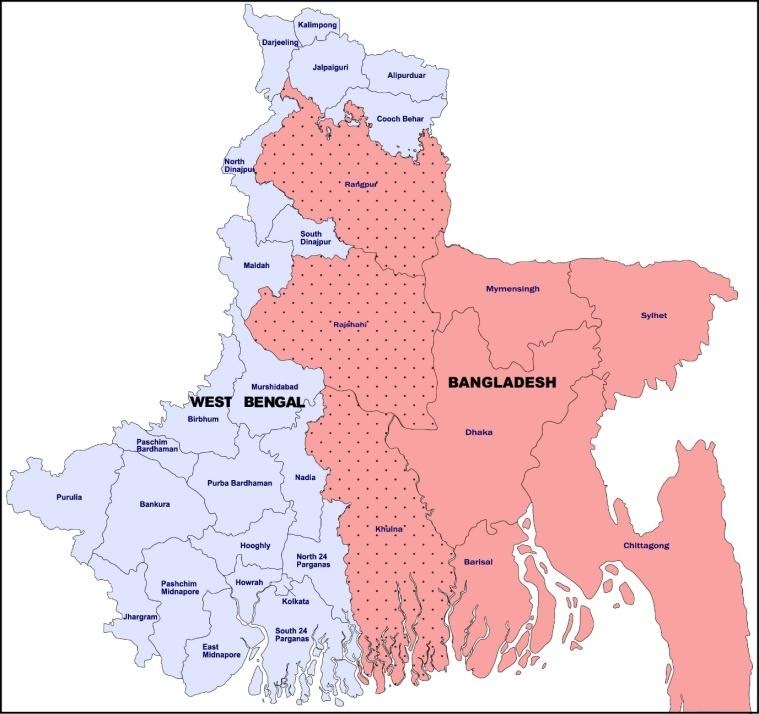

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় একটা বড় দুর্ভিক্ষ হয়। তখন উড়িষ্যা, বিহার, আসাম - সব ই ছিল ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে। শাসনকার্যের সুবিধের জন্য এত বড় প্রশাসনিক এলাকাকে ভাঙার ভাবনা উড়িষ্যার সেই দুর্ভিক্ষের পরেই শুরু হয়। স্যার স্টাফোর্ড নর্থকোড সম্ভবত প্রথম প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব মেনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশাল এলাকা থেকে ১৮৭৪ এ আসামকে আলাদা করা হয়। আসামের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয় বাংলাভাষীদের সিলেট এলাকা।

১৮৯২ সালে দক্ষিণ লুসাই পাহাড়কে বাংলা থেকে আসামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আসে। অনেক সরকারী আধিকারিক চট্টগ্রাম ডিভিশনকেও আসামে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। চট্টগ্রাম ডিভিশনের মধ্যে চট্টগ্রাম সমভূমি ও চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা ছাড়াও ছিল নোয়াখালি ও টিপেরা। ১৮৯৬-৯৭ সালে এই নিয়ে যখন নানা আলাপ আলোচনা চলছে তখন আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রস্তাব দেন যে চট্টগ্রাম ডিভিশান এর সঙ্গে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। উইলিয়াম ওয়ার্ডের স্থলাভিষিক্ত আসামের পরবর্তী কমিশনার স্যার হেনরি কটন ঢাকা ও ময়মনসিংহকে জোড়ার এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে শুধু দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থায়ী ও পরীক্ষামূলকভাবে আসামের সঙ্গে জোড়া হয়।

১৯০১ সালে সেন্ট্রাল প্রভিন্স এর চিফ কমিশনার স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার বাংলা ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের এলাকার পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্বলপুরের সমস্যার সমাধান। সম্বলপুর ছিল উড়িয়াভাষী এলাকা। কিন্তু তার অবস্থান ছিল হিন্দিভাষী সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মধ্যে। কার্জন এই সময়ে ভারতের বড়লাট। এই প্রস্তাব পাবার পর তিনি আমূল পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবেন। "we should take up the question of readjustment of boundaries all around"। ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ সেন্ট্রাল প্রভিন্সের উক্ত চিফ কমিশনার ফ্রেজার আরেকটি নোট পাঠান কার্জনকে। এখানে সমগ্র চট্টগ্রাম ডিভিশান, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এবং এই প্রথম প্রশাসনিক সুবিধের পাশাপাশি এতে রাজনৈতিক লাভের প্রশ্নকে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কার্জন এই প্রস্তাবটি লুফে নেন এবং বাংলা ভাগের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার দিকে এগোন।

ক্রমশ বিভাজনের এলাকা বাড়তে থাকে। ১৯০৪ সালের ৬ এপ্রিল রংপুর, বোগরা, পাবনাকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। পাঁচ মাস পরে এই তালিকায় আরো যুক্ত হয় রাজশাহি, দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার। ইংলণ্ড থেকে ফিরে ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কার্জন সেক্রেটারি অব স্টেট এর কাছে বঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাব সরকারীভাবে পাঠান। সেক্রেটারি অব স্টেট সম্মতি দেওয়ার পর ১৯০৫ এর ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়। নতুন প্রদেশের নাম দেওয়া হয় "পূর্ব বাংলা ও আসাম"। ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রশাসনিকভাবে কার্যকর করা হয়।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি হিন্দু বাঙালির জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রতিষেধক হিসেবেই মূলত বড়লাট কার্জন ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শাসক হিসেবে ইংরেজরা হিন্দু মুসলিমের বিভাজনকে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম পর্ব থেকেই ইংরেজ শাসনের প্রতি মুসলিমদের বিরাগকে মোকাবিলা করার জন্য তারা হিন্দুদের কাছে টেনেছে এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেই নিজেদের শাসন উপযোগী একটি শ্রেণি তৈরি করে নিয়েছে। ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহের সময় এই শ্রেণিটি তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে গোটা কৃষক সমাজ ও কৃষকের মধ্যে থেকে আসা সৈনিকেরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাস তৈরি করে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিল। মুসলিমদের সঙ্গে ইংরেজদের পারস্পরিক সম্পর্ক মহাবিদ্রোহের সূত্রে আরো তিক্ত হয়েছিল। অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে একদিকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে নরমপন্থীভাবে হলেও বর্ণহিন্দুদের ব্রিটিশ বিরোধী কন্ঠস্বরের সূত্রে। অন্যদিকে স্যর সৈয়দ আহমেদদের আলিগড় আন্দোলনের সূত্রে মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে ব্রিটিশের কাছাকাছি আসার বার্তা দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাজনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটি ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির প্রথম বড়সড় প্রশাসনিক নিরীক্ষা।

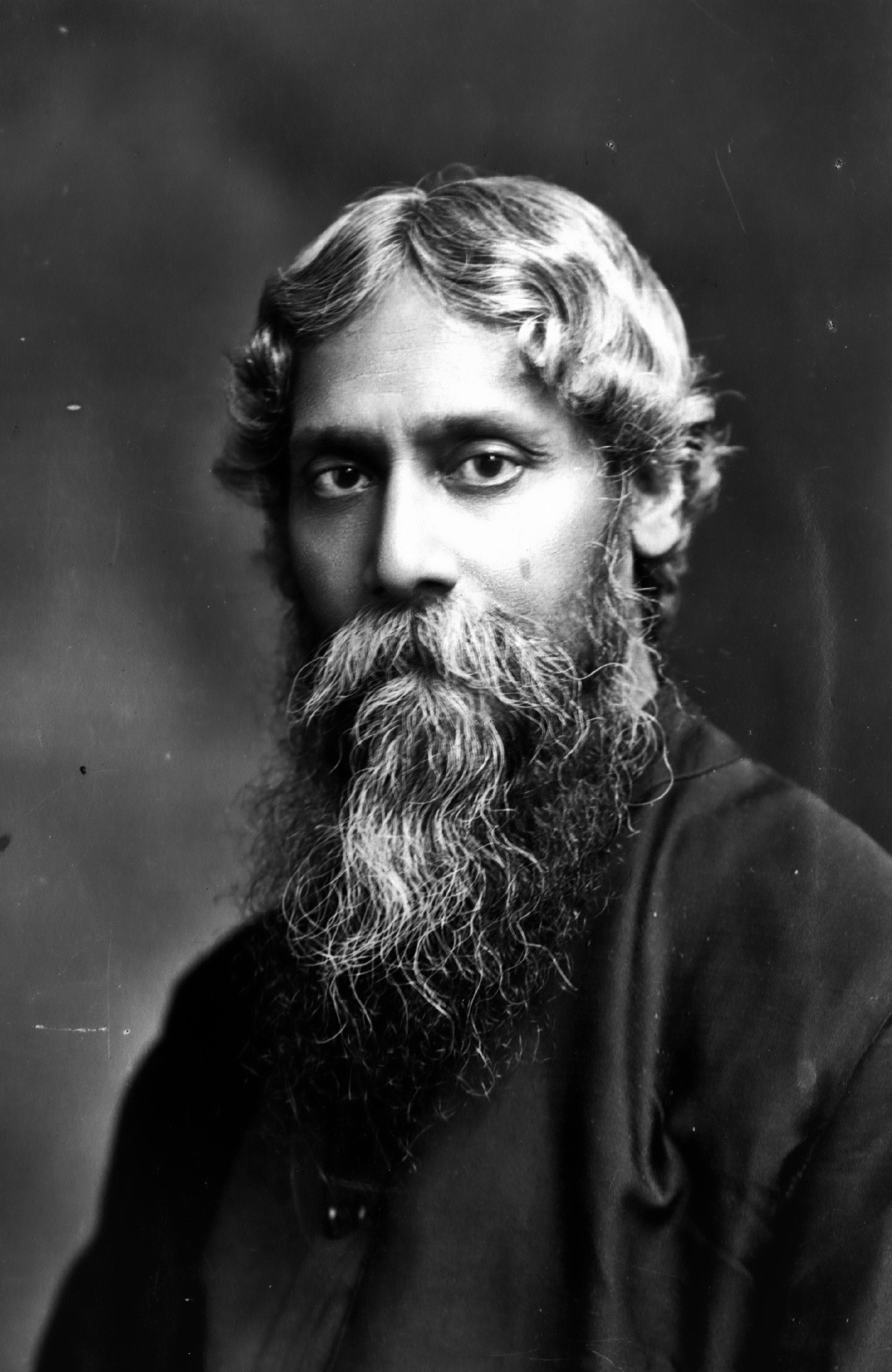

বর্ণহিন্দুরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেও বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে বিভাজন দেখা গিয়েছিল। অনেক মুসলিম বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন, তবে ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন জাগরণ ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষার সূত্রে ১৯০৬ সালে জন্ম নেওয়া মুসলিম লীগ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খানের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগতই জানিয়েছিল। পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক দলিত বা নমশূদ্রদের একটি অংশও হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২ – ১৮৭৮) পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৬ – ১৯৩৭) নেতৃত্বে একই অবস্থান নিয়েছিল। সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণের বাইরেও কোলকাতা কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে একটি নতুন রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠা ও সেই অঞ্চলকেন্দ্রিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষা থেকেও অনেকে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের শিক্ষাচিত্রের উল্লম্ফনের দিকে তাকালে এর বাস্তবতাকে বোঝাও যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫৮ শতাংশ, কলেজ স্তরে বৃদ্ধির সংখ্যা ছিল ৪০৭ শতাংশ। তবে বঙ্গভঙ্গে বর্ণহিন্দু সমাজ ও মুসলিমদের গরিষ্ঠ অংশের অবস্থানের হেরফের নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সামাজিক বিভাজনের সমস্যা ও বর্ণহিন্দুদের তরফ থেকে মুসলিমদের নানাভাবে দূরে ঠেলে রাখা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো ব্যাপারগুলি থেকেই যে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে অনেক জায়গায়, সেটা রবীন্দ্রনাথ নানা লেখায় সে সময় সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরেন।

“আমাদের দেশে যখন স্বদেশী - আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু এতবড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই, ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনই তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।” (কালান্তর বইয়ের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধ)

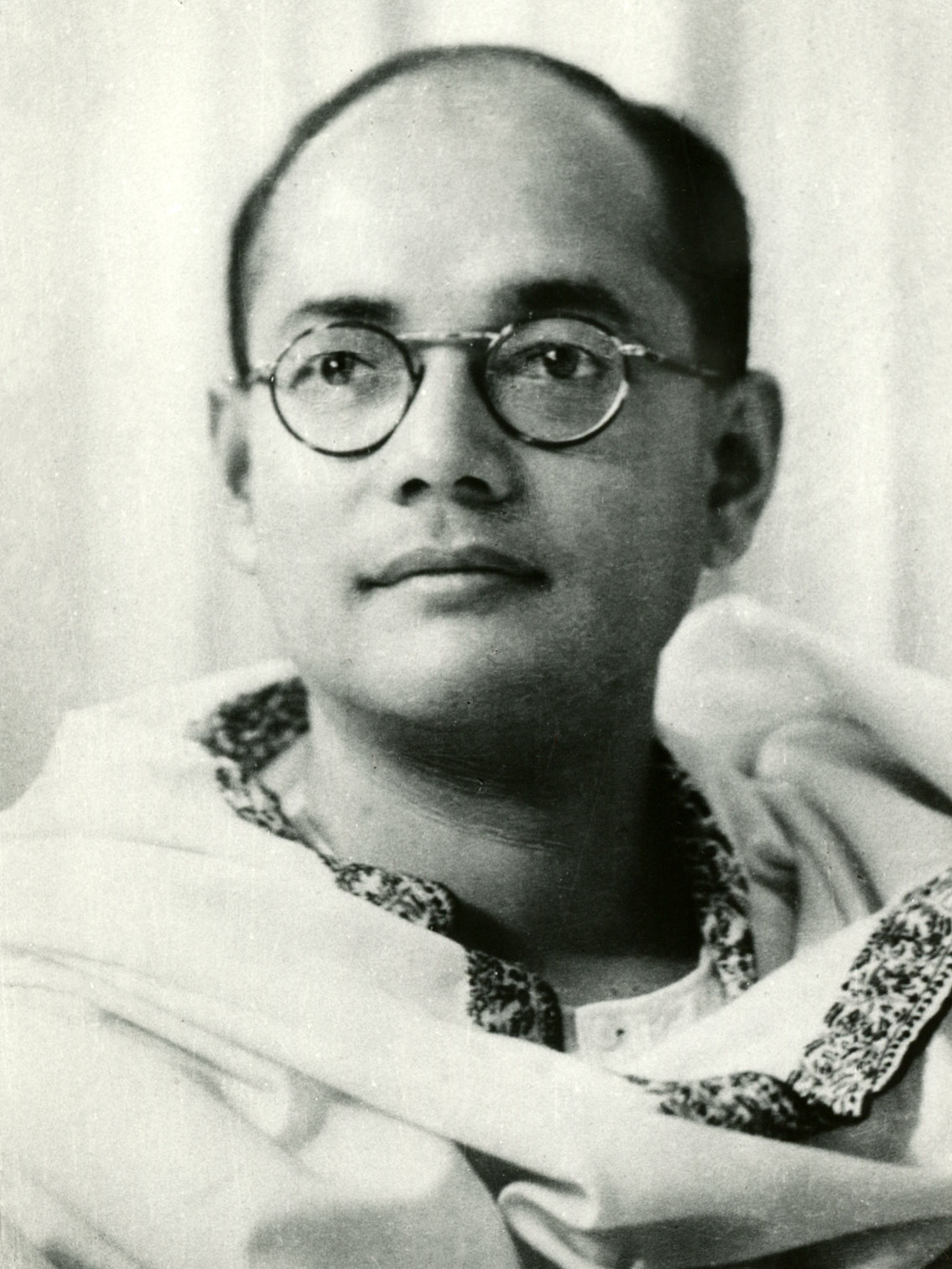

এই দূরত্ব কীভাবে দূর করা যায় তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও বিক্ষিপ্ত কিছু উদ্যোগ দেখা দিলেও ঐক্য প্রয়াস সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন একযোগে শুরু হলে। সিমলা চুক্তির মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের ময়দানেই জনগণের ঐক্য সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তির পর সম্প্রদায়গত প্রতিপক্ষতা আবার মাথাচাড়া দিতে চেয়েছিল। এর মোকাবিলায় বাংলায় প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পরিকল্পিত বেঙ্গল প্যাক্ট এর সূত্র ধরে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক নেতারা - কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দলিত আন্দোলনের নেতা যোগেন মণ্ডল বা কৃষক প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হক অথবা মুসলিম লীগের সোরাবর্দি – সকলেই ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্য।

বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ সবচেয়ে বেশি জোর দেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দিকটির ওপর। দেশবন্ধুর অভিমত ছিল যে, বঙ্গীয় আইন পরিষদে বলিষ্ঠ গ্রুপ সৃষ্টিকারী মুসলিম সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বরাজবাদীদের ব্রিটিশ সরকারকে বাধাদানের নীতি সফল হবে না। বস্তুতপক্ষে চিত্তরঞ্জন ছিলেন রাজনৈতিক বাস্তববাদী এবং প্রচন্ড বিরোধিতার মুখেও তিনি নিজ অবস্থান থেকে কখনও বিচ্যুত হতেন না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অতি প্রয়োজনিয় দিকটির বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্য তিনি এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের আস্থাভাজন হয়ে তাদেরকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। এই চুক্তিটিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাজ্য পরিষদ দলের এক সভায় চুক্তিটির শর্তাবলি গৃহীত হয়।

এ সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, প্রদেশে সত্যিকারের স্ব-নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৯২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের সভায়ও অনুমোদন লাভ করে। চুক্তিটির বিভিন্ন শর্তের মধ্যে ছিল -

১. বঙ্গীয়-আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায়, ততদিন মুসলমানরা পাবে শতকরা আশি ভাগ পদ এবং বাকি শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে হিন্দুরা।

৪. কোন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোন আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থী।

৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রয়োজনে গো-জবাই সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না এবং আইন সভার বাইরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত থাকবে। এমনভাবে গরু জবাই করতে হবে যেন তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে। ধর্মীয় প্রয়োজনে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

বাংলায় কংগ্রেসের অনেক প্রতিষ্ঠিত ও বর্ষীয়ান নেতা চুক্তিটির বিরোধিতা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল সহ অন্যান্যদের নেতৃত্বে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা এটির বিপক্ষে অনমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের ভয় ছিল যে, চুক্তিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল করে ফেলবে। তারা চিত্তরঞ্জন দাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তিনি হিন্দুদের অধিকার বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকি অনেক মধ্যপন্থী হিন্দু নেতা মনে করেন যে, চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টায় অনেকটা বেশি ছাড় দিয়েছেন। অবশ্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং প্রতাপচন্দ্র গুহর মত অনেক নবীন নেতা চিত্তরঞ্জনের এই পরিকল্পনার পাশে দাঁড়ান। বাংলা কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্ব বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে বিভাজিত হয়ে গেলেও বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের প্রাণঢালা সমর্থন লাভ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁরা সর্বান্তকরণে চুক্তিটিকে স্বাগত জানান। বাংলার মুসলমানগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, চুক্তিটির বাস্তবায়ন তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার সমস্যার কিছুটা সমাধান করবে ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মূলে আঘাত হানবে। মুসলিম গণমাধ্যমগুলি তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করার মতো ঔদার্য প্রদর্শন করায় বেঙ্গল প্যাক্ট সমর্থনকারী হিন্দুনেতাদের ধন্যবাদ জানায়।

কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ সেশনে চুক্তিটি বাতিল করা হলে তাদের মোহমুক্তি ঘটে। তাদের মতে, কোকনদ কংগ্রেস যে মস্ত ভুল করে সেটি ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে জঘন্যতম এবং এই ভুল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে এবং কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি চরম আঘাত হেনেছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে অবস্থান নিয়েছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ তার সমালোচনা করে ঘোষণা করেন, “তোমরা সভার সিদ্ধান্তসমূহ থেকে বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেলতে পার, কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে পারবে না...এ রকম শিষ্টাচারহীন রীতিতে বাংলাকে মুছে ফেলা যাবে না। যারা চিৎকার করে বলে যে ‘বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেল’ তাদের যুক্তি আমি বুঝতে পারি না... বাংলা কি অস্পৃশ্য? এ রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার বাংলার অধিকারকে কি তোমরা অস্বীকার করবে? যদি তোমরা তাই কর, বাংলা তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে বাংলার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না”।

ভারতীয় কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলেও চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর শক্তি ও উদ্দেশ্যের সততার বলে ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে চুক্তিটির বিধানসমূহের অনুমোদন লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালান। মাওলানা মহম্মদ আকরম খাঁ এই অধিবেশনের সভাপতি হন। অধিবেশনে প্রায় পনের হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তি অধিবেশনে গৃহিত হয়। সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন – “হিন্দুরা যদি মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাবে।” যদিও ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়েছে, তবু ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন কর্তৃক তিনি চুক্তিটির শর্তাবলি অনুসমর্থন করিয়ে নিতে সক্ষম হন।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন অনুসারীও চুক্তিটি বর্জন করেন। অনেক বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক নেতা মর্মাহত হন এবং তাঁরা কংগ্রেস ও স্বরাজ্য উভয় দল থেকেই দূরে সরতে থাকেন। মুসলমানদের দলত্যাগের ফলে প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু মুসলমান নেতা মৌলভী আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুর রউফ, খান বাহাদুর আজিজুল হক, আব্দুল্লা হিল বাকি, মৌলভী আশরাফউদ্দীন, ড. এ সুরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি গড়ে ওঠে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাংলার মুসলিমরা পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিই মূলত তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করেন। কংগ্রেস বাংলার মুসলিমদের গরিষ্ঠ অংশকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯২০ র দশক থেকে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে নতুন সত্তাচেতনা লক্ষ্য করা যায় সমাজের সব স্তরে। এই সত্তাচেতনার একদিকে ছিল সামাজিক লাঞ্ছনা ও অন্যদিকে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধ। কোথাও কোথাও ধর্মভিত্তিক উগ্রতা থাকলেও মুসলিমদের সত্তাচেতনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সক্ষমতার দিকে স্বাধীনভাবে যাবার আগ্রহ। এই সময়কার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার লেখালেখির দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে এগুলিতে মূলত উঠে এসেছে মুসলমানদের জন্য শিক্ষার অপ্রতুলতা, সরকারি চাকরিতে আনুপাতিক হারের কম সুযোগ, সামাজিক সংস্থার বিশিষ্ট পদগুলিতে হিন্দু আধিপত্য, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি। বর্ণহিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ভয়। এই ক্ষমতা তারা প্রথম পর্বে পেয়েছিল একদিকে ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষার সূত্রে চাকরি বাকরি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে, অন্যদিকে মুৎসুদ্দি বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে অর্থবান হয়ে। দ্বিতীয় পর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে যে জমিদারী প্রথা এল তার সুযোগও মূলত গ্রহণ করল বর্ণহিন্দু বাঙালিরা, যারা আগেই চাকরী ও ব্যবসা সূত্রে জমিদারী কেনার মতো জায়গায় পৌঁছেছিল। চাকরী, ব্যবসা ও জমিদারী - এই তিনটি ক্ষেত্রেই মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল বেশ চওড়া।

মুসলিমরা যখন ইংরেজ শাসনের প্রতি তাদের বীতরাগ কাটিয়ে উঠে এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ নিল, তখন বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভয় কাজ করতে শুরু করল। বিশেষ করে জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়ত জোতদারদের আন্দোলন যখন জোরাল হল, তখন সেই অর্থনৈতিক ও শ্রেণি সংগ্রামের সঙ্গে সম্প্রদায়গত নানা বিষয় বারবার মিশে যেতে থাকল। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর যখন বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় এল, তখন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা প্রজাসত্ত্ব আইন, মহাজনি আইন (মানি লেন্ডার্স বিল) ইত্যাদি চালু করেছিল। এগুলি শ্রেণি অভিমুখ ছাপিয়ে সম্প্রদায়গত সংঘাতের রূপ নিতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে আয়োজিত নির্বাচনের প্রচারপর্ব থেকেই বাংলায় এই সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। সরকার গঠনের পর বিলগুলি নিয়ে আলোচনা ও সেগুলির আইনে পরিণত হয়ে কার্যকরী হওয়ার পর্বে সংঘাত তীব্রতর হয়।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী যুক্তবাংলা সহ তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ অধীনস্ত এগারোটি রাজ্যেই প্রাদেশিক নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৬-৩৭ সালে। এই নির্বাচন গোটা ভারতের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে বাংলায় এই প্রভাব ছিল মারাত্মক। ১৯৩৬ সালে মোট তিন কোটি মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালীন ভারতের মোট প্রাপ্তবয়ষ্ক নাগরিকের এক ষষ্ঠাংশ। ভোটাধিকারের ভিত্তি হয়েছিল সম্পত্তির মালিকানা, খাজনা দেওয়ার মত বিষয়গুলি। অর্থাৎ আর্থিকভাবে সক্ষমরাই মূলত ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্তবয়ষ্কের প্রত্যক্ষ রায় এই নির্বাচনে ধরা পড়ে নি। তবে আগের যে কোনও সময়ের তুলনায় এই নির্বাচনে অনেক বেশি মানুষ সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে তাদের মতামত ভোটাধিকারের মাধ্যমে পেশ করেন। স্বচ্ছল কৃষকেরা এই নির্বাচনে প্রথম ভোটাধিকার পান।

এগারোটি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের মধ্যে আটটিতে - মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে, আসাম, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স - কংগ্রেস সরকার গঠন করে। পাঞ্জাব, সিন্ধ ও বাংলা এই তিন রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে অনেক দূরে ছিল। তবে এগুলির কোথাও মুসলিম লীগ সরকার গড়তে পারে নি। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি, সিন্ধে ইউনাইটেড পার্টি ও গুলাম হুসেইন এর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। বাংলায় কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। কংগ্রেস পেয়েছিল ৫৪ টি আসন। কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬ টি ও মুসলিম লীগ ৩৭ টি আসন পেয়েছিল। অন্যান্য ৪৮ টি মুসলিম সংরক্ষিত আসন পেয়েছিল নির্দল মুসলিম প্রার্থীরা, যাদের অনেকে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি ও জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ - এই দুই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দলে যোগ দেন ও দলবদলও করতে থাকেন মাঝেমধ্যে। ফলে সংখ্যাটা কমবেশি বদলাতে থাকে। ইউরোপীয়, ইঙ্গ ভারতীয়, মুসলিম, তপশিলী অন্যান্য সংরক্ষিত ও সাধারণ আসন - সব মিলিয়ে মোট ১১৩ জন নির্দল নির্দল প্রার্থী এই নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন।

১৯৩৬ - ৩৭ এর নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় মুসলিম লীগ তখনো পর্যন্ত এদেশের মুসলিম জনগণের একটা অল্প অংশের মধ্যেই কেবল ছাপ ফেলতে পেরেছিল। সেই পরিস্থিতি এক দশকের মধ্যে কীভাবে এতটা বদলে গেল যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগ তথা বাংলাভাগ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে উঠল ? মান্যতা পেয়ে গেল দ্বিজাতিতত্ত্ব ? এই লেখায় এই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চাইবো আমরা, দেখতে চাইবো কীভাবে এগলো ইতিহাস। এই পর্যবেক্ষণে আমাদের বিশেষ নজর থাকবে মূলত বাংলাতেই, তবে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাকে বোঝা সম্ভব নয়, এটা অবশ্যই মাথায় রাখার।

১৯৩৬-৩৭ এ অনুষ্ঠিত বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট আসন ছিল আড়াইশোটি। ব্রিটিশ শাসকদের সুনির্দিষ্ট ডিভাইড অ্যান্ড রুল পরিকল্পনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থা, যা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নামে পরিচিত। ১৯১৯ এর মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার স্থানীয় সায়ত্তশাসনকে খানিকটা প্রসারিত করলেও তা ছিল সামান্য। নানা রাজনৈতিক চাপ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এক দশক পরেই আবার শাসন সংস্কারের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। প্রাদেশিক সায়ত্তশাসনকে অনেকটা বাড়ানো হয়। আবার এই বাড়তি সায়ত্তশাসনকে নিজেদের অনুকুলে রেখে সামলানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা বিন্যাসের পুনর্বন্টনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় ব্রিটিশ শাসকদের তরফে। এর ফলাফল দেখা যায় ১৯৩২ সালের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডে। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের সূত্র ধরে এই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড অনুসারেই ১৯৩৬ - ৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন হয় বাংলা সহ অন্যত্র।

এই নির্বাচনে বাংলার ২৫০ টি আসনের মধ্যে মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল মোট ১১৭ টি আসন। হিন্দুদের জন্য ছিল মোট ৮০ টি আসন, যার মধ্যে তপশিলী জাতির জন্য আলাদা করে সংরক্ষিত ছিল ৩০ টি আসন। ইউরোপীয়দের জন্য ছিল ২৫ টি আসন, ইঙ্গ ভারতীয়দের জন্য ছিল ৪ টি আসন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ৫ টি আসন, জমিদারদের জন্য ৫ টি আসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২ টি, শ্রমিকদের জন্য ৮ টি আসন। মুসলিম মহিলাদের জন্য ২ টি ও অন্যান্য মহিলাদের জন্য ২ টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এই আসন বন্টন জনসংখ্যার নিরিখে হয় নি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর গুরুত্বকে শাসকেরা যেভাবে নির্ধারণ করেছিল, তার ভিত্তিতে হয়েছিল। যেমন ইউরোপীয় ও ইঙ্গ ভারতীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল শতকরা এক ভাগেরও কম, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছিল ২৫০ আসনের দশ ভাগ, অর্থাৎ ২৫ টি আসন।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের এই বন্টন বর্ণহিন্দু ভদ্রলোক বাঙালিকে ক্ষিপ্ত করেছিল। এই রাজ্যে সংখ্যাগতভাবে মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরা কম হলেও বাংলার রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতিতে এতদিন পর্যন্ত তাদের দাপট বেশি ছিল। পূর্ববর্তী দ্বৈত শাসনে বেঙ্গল কাউন্সিলে হিন্দুদের জন্য ছিল ৪৬ টি আসন আর মুসলিমদের জন্য ৩৯ টি। নতুন আইনে এই অনুপাত বদলে যায় মুসলিমদের অনুকুলে। মোট আড়াইশো আসনের প্রাদেশিক আইনসভায় তপসিলী আসন বাদে বর্ণ হিন্দুদের আসন এসে দাঁড়ায় এক পঞ্চমাংশে। এটা তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করেন। বাংলার তৎকালীন গভর্নর অ্যান্ডারসন এবং পরে তার স্থলাভিষিক্ত জেটল্যান্ডও এই বন্টনের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেন এবং এই নিয়ে জেটল্যান্ড তার আপত্তিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে জানান। সেখানে তিনি বলেন এই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড –

১) একটি অগ্রবর্তী জনগোষ্ঠীকে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অধীন করেছে

২) এটি সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়িয়ে দেবে

৩) বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবিচারের বোধ তৈরি করবে যা নানা উগ্র চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

বাস্তবে জেটল্যান্ডের আশঙ্কাগুলি সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বা লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস জেটল্যান্ডের আশঙ্কাগুলিকে অমূলক মনে করে নি, কিন্তু বাংলার পরিস্থিতিকে তারা সর্বভারতীয় শাসননীতির নিরিখে বিচার করেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের পর গোটা দেশের মুসলিমদের কাছে পাওয়া ছিল তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা উইলিংডন ব্যাখ্যা করে বলেন বাংলার গভর্নরের প্রস্তাবগুলি শুধু বাংলার নয়, গোটা দেশের মুসলিমদের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় তৈরি করবে। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস দোলাচলতা নিয়েও বাংলা বনাম দিল্লির মতান্তরে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসকদের মতেই সম্মতি দেয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্ষোভ ও হতাশা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাংলার কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুগামীদের মধ্যে আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্নেই তাদের অনৈক্য ছিল স্পষ্ট। কিন্তু উভয় গোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গোষ্ঠীর মুখপত্র অ্যাডভান্স এবং সুভাষ চন্দ্র বসু গোষ্ঠীর মুখপত্র লিবার্টি এই বিষয়ে একই স্বরে কথা বলে। আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী এবং সেকালের প্রধান সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা জোরালোভাবেই এই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে। বর্ণহিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতিবাদ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল, তেমনি ক্রমশ তার অভিমুখ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এর ফলে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত মুসলিম সমাজের দিকেও ঘুরে যায়। এর ফলে তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নিয়ে বাংলার গভর্নরের আপত্তিকে যেমন সর্বভারতীয় ব্রিটিশ শাসকেরা গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি বাংলার কংগ্রেসের এই সংক্রান্ত তীব্র বিরোধিতার সঙ্গেও সহমতে আসেন নি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। গান্ধীজী বাকচাতুর্যে রোয়েদাদকে পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চান। মুসলিমরা যেন কংগ্রেসের আওতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে না যান, সেটা তার ও সর্বভারতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যেকার কট্টর অংশ রোয়েদাদকে পুরোপুরি খারিজ করতে চেয়েছিল এবং এই অংশের প্রধান নেতা ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তিনি তাঁর এই ভিন্ন অবস্থান থেকে ন্যাশানালিস্ট পার্টি গঠন করলে বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব তার সঙ্গে যোগ দেন। পুণা চুক্তিকে কেন্দ্র করেও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে বাংলার প্রাদেশিক নেতৃত্বের সংঘাত তীব্র হয়। পুণা চুক্তি অনুসারে বাংলায় হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ৮০ টি আসনের মধ্যে তপশিলীদের জন্য ৩০ টি আসন ছাড়ার কথা বলা হয়। বাংলা কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব মনে করেন এটি অত্যন্ত বেশি। বাকী ভারতের মতো বাংলায় অস্পৃশ্যতা সেভাবে নেই, আর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাবে বাংলায় এই বিভাজন যে জটিল, পুণা চুক্তি তা মাথায় রাখে নি। বাংলার প্রতিনিধিদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা ও বোঝার চেষ্টা করছে না কংগ্রেস হাইকমান্ড, এই ক্ষোভ ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর থেকে শুরু হওয়া গোষ্ঠীকোন্দলেরও কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় নি। সব মিলিয়ে বাংলায় বর্ণহিন্দু কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধা সংশয় জটিলতা মতান্তর অনৈক্যের মতো নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন।

নির্বাচনী আসন বিন্যাসে গ্রামীণ এলাকার ওপর জোর পড়ে বিরাট পরিমাণে। ৮০ টি হিন্দু আসনের মধ্যে গ্রামীণ আসন ছিল ৬৬ টি। আর ১১৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় আসন ছিল ১১১ টি। সেই সময় গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি বড়সড় বদল সূচিত হয়েছিল এবং তা গ্রামীণ তথা সামগ্রিক রাজনৈতিক সামাজিক চালচিত্রকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। মন্দা সহ নানা কারণে অর্থকরী ফসলের বাজার ও ঋণ ভিত্তিক অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়ে। রায়তেরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্থ হন, অন্যদিকে জমিদাররাও ক্রমশ খাজনা আদায়ের ব্যর্থতায় দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। মধ্যসত্ত্বভোগী জোতদাররা শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে গ্রামীণ রাজনীতিতে উঠে আসেন, অর্থাভাবে গরীর কৃষকদের বেচে দেওয়া জমিগুলি হস্তগত করে তারা প্রবল ধনী হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি প্রভাবশালী অংশ জমিদার ও ঋণ ব্যবসায়ী মহাজন পরিবারগুলো থেকে থাকায় গ্রামকেন্দ্রিক রাজনীতির এই নতুন পরিস্থিতিতে তারা ভালোরকম সমস্যায় পড়েন। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির ঘোষিত কর্মসূচী ছিল ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন, খাজনা মাফ ও ঋণ বাতিল করার মত রাডিক্যাল বিষয়গুলি। এ ধরনের সম্ভাবনা চাষিদের খুশি করেছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে কৃষক প্রজা পার্টির কেন্দ্রীয় স্লোগান ‘জমিদারি নিপাত যাক’ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ধনী কৃষক ও জোতদারদের আকাঙ্ক্ষা। তারা জমিদারদের কাছ থেকেই সরাসরি জমির মালিকানার অধিকার পেয়েছিল। জমিদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তারাই ছিল সবচেয়ে উচ্চকন্ঠ। ভাগচাষী বা বর্গাদাররা সবচেয়ে বেশি গরীব হলেও কৃষক সমাজের এই অংশটি জমিদারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কম, পত্তনিদারদের দ্বারাই বেশি উৎপীড়িত হত। কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা চাষীদের মধ্যেকার ভিন্নতাকে বাগ্মীতার মধ্যে দিয়ে আবছা করে দিয়ে শুধুমাত্র জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ীদের নিশানা হিসেবে বেছে নেয় এবং এই কাজে তারা যথেষ্ট সফল হয়েছিল। নিশানাকে ছোট করে আনবার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মুসলমান গ্রুপের মধ্যেকার সাধারণ উদ্দেশ্যকে তারা অনেকটাই সমন্বিত করতে পেরেছিল। কৃষক প্রজা পার্টিকে এজন্য অনেকেই জোতদারদের পার্টি বলে উল্লেখ করেছেন। এই পার্টির একদম সামনের সারির নেতা আবুল মনসুর আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “ বাংলার প্রজা আন্দোলনকে অনেকেই জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নিছক কথা হিসেবে ওদের অভিযোগ অনেকখানি সত্য ছিল ...কিন্তু আমার মতে ওদের ও মত ছিল সেকালের জন্য অতি বামপন্থা ... আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে তৎকালীন প্রজা আন্দোলনই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে যুগোপযোগী গণ আন্দোলন”।

কৃষক প্রজা পার্টিকে কেন্দ্র করে মুসলমান জোতদার ও নতুনভাবে ভোটাদিকারপ্রাপ্ত কৃষকেরা বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। অতীতে মুসলিম জোতদাররা স্থানীয়ভাবে তাদের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটালেও প্রাদেশিক রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই কম। পল্লী অঞ্চলের বিরোধ এর ফলে প্রাদেশিক রাজনীতিতে অনেক বেশি করে চলে আসে। আগে জমি সংক্রান্ত বিরোধে কোনো কোনো এলাকায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়ানো হত, এখন তা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাদেশিক রাজনীতির মেরুকরণে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হল। প্রজাস্বত্ব আইন, মালিকানা স্বত্ত্ব, সুদের হার ইত্যাদির বিরুদ্ধে নতুন আইন সভায় মূলত মুসলমান কৃষক প্রতিনিধিরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাদের দাবি দাওয়া জানাতে থাকেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদারী প্রথার সুবিধাভোগীরা ক্রমশ জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হন, যারা ছিলেন মূলত বর্ণহিন্দু। এই জোট বাঁধার ক্ষেত্র ও বৈশিষ্ট্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। রজতকান্ত রায় ও রত্না রায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখিয়েছেন, “ এটাও (হিন্দু মুসলমান বিরোধ) ছিল পূর্ব বাংলায় জোতদার ও জমিদারদের মধ্যকার বিরোধ, যে বিরোধ নিরবচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিকভাবে প্রদেশে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ইন্ধন জোগায়, যার ফলে ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগ চূড়ান্ত হয়।” রজত রায়দের এই যুক্তিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে অবশ্য ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জী রাজী হন নি। তিনি তাঁর সাড়া জাগানো ‘বেঙ্গল ডিভাইডেড’ বইতে বাংলা ভাগের পেছনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তুলনায় কম আলোচিত দিকটিকে সামনে এনেছেন। তবে রজত রায়দের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি মনে করেছেন, “এটা স্বীকার্য যে, জমিদারদের অধিকাংশই ছিল উচ্চ শ্রেণির হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক ও অনেক জোতদার ছিল মুসলমান। পূর্ববাংলায় অবশ্য মুসলমান জমিদারের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। ঢাকার নবাব এবং খাজা মহিউদ্দিন ফারুকীর মতো লোকের বড় বড় এস্টেট একাধিক জেলায় বিস্তৃত ছিল”। কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে গুরুতর পার্থক্য ও অনেক প্রশ্নেই ভিন্ন অবস্থান ছিল। কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা সাধারণত তাদের সম্প্রদায়গত পছন্দকে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে রাখতে সচেতন থাকতেন। আইন সভার নির্বাচনী প্রচারে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য মুসলমান জমিদারদের সচেতনভাবে তাঁরা লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের অগস্ট মাসে টিপেরা জেলার কুমিলায় চার হাজার মুসলমানের এক জমায়েতে ভাষণ দেওয়ার সময় ফজলুল হক সাধারণভাবে সব জমিদার এবং নির্দিষ্টভাবে ফারুকীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। জয়া চ্যাটার্জী মনে করেছেন, “কৃষক প্রজা আন্দোলনের কর্মসূচি ও পদ্ধতি ধর্মভিত্তিক ছিল না। নির্বাচনে শুধু মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এ দলটি তার অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল”।

কৃষক প্রজা পার্টির মোকাবিলা করার জন্য ধনী মুসলিমদের তরফে প্রথমে গড়ে তোলা হয়েছিল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। এরপর এটি মুসলিম লীগের বাংলা শাখার প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়। এই নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার নবাবের কোলকাতার বাসভবনে। ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন এই দলের প্রথম সভাপতি। তখন এই পরিবারের পারিবারিক এস্টেটের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই লাখ একর এবং পূর্ব বাংলার সাতটি জেলায় তা বিস্তৃত ছিল। এছাড়া সম্পত্তি ছিল শিলং ও আসামের বিভিন্ন জায়গায়। বছরে তাদের আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ ছিল এক লাখ কুড়ি হাজার পাউন্ড। নতুন এই দলের কোষাধ্যক্ষ হাসান ইস্পাহানি ছিলেন সেই সময় বাংলার সবচেয়ে ধনী মুসলিম ব্যবসায়ী। মূলত নীল ব্যবসার মধ্যে দিয়ে তারা বিপুল ধনী হয়ে উঠেছিল এবং পরে তারা নানাদিকে ব্যবসা ছড়িয়ে দেয়। খেলাফত আন্দোলনে এই পরিবারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ইস্পাহানির মাধ্যমেই এই নতুন মুসলিম দলটি ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলে। এই দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন হোসেন সোরাবর্দি। অত্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সোরাবর্দির কাকা ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর। খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সোরাবর্দি তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তারপর আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে এবং স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র হিসেবে তিনি কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার পর তিনি স্বরাজ্য দল ছেড়ে দেন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর তৈরি করা চেম্বার অব লেবার যে কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনের বিরোধিতার জায়গা থেকেই তৈরি হয়েছিল সেকথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলে গেছেন। ১৯২৬ সালে কোলকাতা দাঙ্গার পর তিনি অপরাধ জগতে যুক্ত মুসলিমদের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি করেন। নবাব নাজিমুদ্দিন, ব্যবসায়ী ইস্পাহানি ও সোরাবর্দির নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি গ্রাম বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয় মুসলিম নেতা ফজলুল হককে বাগে আনার জন্য মহম্মদ আলি জিন্নাকে আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম লীগকে তখন জিন্না পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছেন। বাংলার রাজনীতিতে ঢোকার ও মুসলিম লীগের বাংলা শাখাকে মজবুত করার এই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর ইচ্ছায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ফজলুল হক তখন এর আওতায় আসতে রাজী হননি। তিনি কৃষক প্রজা পার্টির স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং নির্বাচনে গ্রামীণ মুসলিম আসনগুলিতে মুসলিম লীগকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। কংগ্রেস এই মুখোমুখি দ্বৈরথে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোনও মুসলিম আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচার চালায় আর ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সম্প্রদায়গত প্রচার থেকে বিরত থেকে জমিদারি প্রথা বাতিল, স্বরাজ এবং জীবন জীবিকার বিষয়গুলিতে জোর দেয়। পটুয়াখালি (উত্তর) নির্বাচনী আসনটিতে নবাব নাজিমুদ্দিন ও ফজলুল হকের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বাংলার গভর্নর অ্যান্ডারসন নজিরবিহীন এবং আশ্চর্যজনকভাবে এই সময়ে পটুয়াখালিতে আসেন এবং খোলাখুলিভাবে নবাব নাজিমুদ্দিনকে ভোট দেওয়ার কথা বলেন। অন্যদিকে ফজলুল হক এই লড়াইকে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যেকার সংগ্রাম হিসেবে তুলে ধরেন। নির্বাচনে জিতলে তিনি দ্রুত জমিদারী প্রথা বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলাফল প্রকাশিত হবার পর দেখা যায় ফজলুল হক দ্বিগুণেরও বেশি ভোট পেয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পরাস্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে এক দশক আগেই এই পটুয়াখালিতে মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা হয়েছিল। সেই সূত্রে এই ফলাফল ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বোঝা যায় যে তখনো বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে মোট ২৭ টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল আর তাদের চেয়ে ছটি আসন বেশি জিতেছিল কৃষক প্রজা পার্টি। অবশ্য নির্দলেরা এই দুই দলে যোগদান ও ক্রমাগত দলবদল করতে থাকায় এই হিসেব বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা এদিক ওদিক হয়ে দেখা যায়। টিপেরার আসনগুলিতে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে স্থানীয় বামপন্থী মুসলিম সংগঠন ‘কৃষক ও শ্রমিক সমিতি’। এইসব ফলাফল দেখিয়ে দেয় মুসলমান কৃষকদের সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়া সেই সময়ে কোনওমতেই স্বতঃস্ফূর্ত পছন্দের ব্যাপার ছিল না।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত ও বাংলা ভাগের দিকে যাত্রা শুরু হয় এই নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর সরকার গঠনের সময় কংগ্রেসের আশ্চর্যজনক ও হঠকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে। এই নির্বাচনে কোন দলই এককভাবে সরকার গঠনের জায়গায় ছিল না। কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। এটা মেনে নিলে বাংলায় মুসলিম লীগের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সম্ভাবনা বাড়ত। কিন্তু কংগ্রেসের হাইকমাণ্ড জোট সরকার গঠনে রাজী হন নি। ফলে ফজলুল হককে বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিশে জোট সরকার গঠন করতে হয়। সরকারকে সমর্থন দেবার বিনিময়ে জিন্না ফজলুল হককে মুসলিম লীগে সামিল করেন। মুসলিম লীগ বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে বেশ কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যায়। কংগ্রেস কেন ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিন্না তথা মুসলিম লীগের প্রভাবকে খর্ব করার সুযোগ গ্রহণ করে নি বাংলায়, তা বুঝতে হলে কংগ্রেসী রাজনীতি ও তার নেতাদের শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানকে বোঝা বিশেষভাবে দরকার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর সময়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন জেল এ। এই সময় বাংলা কংগ্রেসের রাজনীতিতে ‘বিগ ফাইভ’ - বিধান রায়, তুলসী গোস্বামী, নলিনী সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বোসের উত্থান হয়, তবে প্রধান নেতৃত্ব হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি ছাড়াও তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং বিধান পরিষদে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। কংগ্রেস হাইকমান্ডের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর আমলেই ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর অধিবেশনে বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গল প্যাক্টকে বাতিল করে দেয়। এর ফলে মুসলিমদের থেকে বাংলা কংগ্রেসের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। সুরাবার্দি বা তমিজ্জুমান খাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। এই সময় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও ভিন্ন এক অভিযোগ সহ কংগ্রেস ছেড়ে দেন। কংগ্রেস মূলত উচ্চবর্ণ ভদ্রলোকদের দল এবং এই উচ্চবর্ণ নেতৃত্ব তাঁর মতো মাহিষ্যদের প্রতি বিরূপ এবং এজন্য কংগ্রেসে তাঁর থাকা সম্ভব হল না – বীরেন শাসমলের পুত্র সরাসরি এই অভিযোগ তুলেছিলেন।

সুভাষ চন্দ্র বসু জেল থেকে বাইরে আসার পর বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও যতীন সেনগুপ্তের মধ্যে তীব্র ও তিক্ত লড়াই শুরু হয়। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত ছ বছর একটানা এই লড়াই চলেছিল। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রথমে যতীন্দ্রনাথ মনোনীত হয়েছিলেন, পরে এই পদ আসে সুভাষের হাতে। কংগ্রেসের ‘বিগ ফাইভ’ তাঁকে সমর্থন করেন। বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচন নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গোষ্ঠীর লড়াই চলে এবং এই লড়াইতে প্রায়শই নানা জালিয়াতি, কারচুপি, পেশিশক্তি প্রয়োগের অভিযোগ আসতে থাকে। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরুর নির্দেশে পট্টভি সীতারামাইয়া সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইসব অভিযোগের তদন্ত করতে বাংলায় এসেছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাংলা কংগ্রেসের জটিলতা নিরসন সম্ভব হয় নি। দুটি আলাদা গোষ্ঠী নামেমাত্র এক ছাতার তলায় থেকে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ও এই দুই গোষ্ঠী কাছাকাছি আসে নি, সমান্তরালভাবে নিজেদের কর্মসূচী চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর বাংলা কংগ্রেসের গোষ্ঠীতন্ত্র কিছুদিনের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিগ ফাইভ আবার কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান। সুভাষ চন্দ্র বসু ও শরৎ বসু কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের নেতা ও হাইকমান্ডের বিরোধী হিসেবে প্রতিভাত হন। অন্যদিকে বিধান রায় ও কিরণ শংকর রায় কংগ্রেস হাইকমান্ড এর কাছাকাছি থাকা ও রক্ষণশীল অংশের নেতা হিসেবে সামনে আসেন। নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৩৭ এর পর কংগ্রেস ছেড়ে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রথমে যোগ দেন। তারপর হিন্দু মহাসভার কাছাকাছি আসেন। কংগ্রেস থেকে বসু ভ্রাতৃদ্বয় ও বামপন্থীদের বহিস্কারের পর তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

বাংলা কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরে পালাবদল চলতে থাকে। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের আগে প্রাদেশিক আইন সভায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে অলিখিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কংগ্রেস কোনও মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয় নি। কিন্তু নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড অনুমতি দেয় নি। কংগ্রেসের থেকে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। শরৎ বসুকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সামনে রেখে কংগ্রেস আইন সভায় বিরোধী আসনে বসে। কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে বেশ কিছু প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিশেষ করে তার বামপন্থী গ্রুপ তথা তাদের নেতা শরৎ বসু সমস্যায় পড়েন। নতুন সরকার এমন কয়েকটি বিল আনে যার বিরোধিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন ছিল। যেমন প্রজাসত্ত্ব বিল ও মানি লেন্ডার্স বিল বা মহাজনী বিল। শরৎ বসু বাগ্মীতার সঙ্গে এই বিলকে সরাসরি সমর্থন ও বিরোধিতার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। কারণ এই বিল দুটির সক্রিয় বিরোধিতা করলে কৃষক সমাজ ও মুসলিমদের বিরাগভাজন হয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ, জমিদার ও মহাজনী সম্প্রদায় থেকে আসা নেতৃত্ব এই বিলগুলির বিরোধিতার জন্য চাপ বাড়াতে থাকেন। মধ্যপন্থা রক্ষা করতে গিয়ে কাউকেই খুব বেশি খুশি করা বাস্তবে সম্ভব হয় নি।

শুধু আইনসভার ভেতরেই নয়, সংগঠন বৃদ্ধি ও আন্দোলনের রণনীতি নিয়েও কংগ্রেসের বামপন্থী ও রক্ষণশীল অংশের বিরোধ চলতে থাকে। মুসলিম সংরক্ষিত আসনগুলিতে নির্বাচনে প্রার্থী না দেবার সিদ্ধান্ত ভুল বলে অনেকে মনে করতে থাকেন এবং শরৎ বসু ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হয়ে কোলকাতায় মুসলিম ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। গ্রামীণ ও জেলা সদরের মুসলিম নেতৃত্বের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ কমিউনিস্ট ধাঁচায় জমিদারী নিয়ে প্রবল বিরোধী প্রচার চালালে তারা রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হন এবং এই দুই গ্রুপের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফজলুল হক - মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা চাকরি থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে থাকেন। শরৎ বসু মুসলিম বিরোধী হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান নি। এবং এইসব বিষয়কে তিনি এড়িয়ে থাকতে চান। কংগ্রেসের কট্টরপন্থী হিন্দু অংশ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান। নানা জায়গায় উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চলে।

এই সময় কংগ্রেসের দোলাচলতা নিয়ে হিন্দুদের কট্টর অংশের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা। খৈতান সহ কোলকাতার অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী তাদের মদত দেন এবং তারা কোলকাতায় একটি বড় সম্মেলন করেন। এই সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত প্রভাবশালী নেতা নলিনীরঞ্জন সরকার। বড়লাট নিজে এই সম্মেলনের দিন কোলকাতায় ছিলেন এবং দেখা যায় তিনি তাঁর গোপন চিঠিতে আশাপ্রকাশ করছেন হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনভিত্তি নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকে অবশ্য পরিস্থিতির নাটকীয় পট পরিবর্তন ঘটে। হাইকমান্ডকে চ্যালেঞ্জ করে সুভাষ চন্দ্র বসু ও শরৎ বসুই শুধু কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন তাই নয়, ক্রমশ তাদের আস্থাভাজন বামপন্থী গোষ্ঠী, বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন এবং তাদের সদস্য সমর্থকদের জন্য কংগ্রেসের দরজা রুদ্ধ হয়ে গেল। বাংলা কংগ্রেস পুরোপুরি চলে গেল জমিদার, মহাজন ও অন্যান্য রক্ষণশীল মুসলিম বিরোধী নেতৃত্বের কাছে। বাংলায় মুসলিমরা আগের যে কোনও সময়ের থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কংগ্রেস থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়লেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে হিন্দুত্বের বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পর্ব শুরু হল। কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে তারা যৌথভাবে লড়লেন। পরবর্তী প্রাদেশিক নির্বাচনে কয়েকটি আসন বাদ দিয়ে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসকেই সমর্থন দিল। সরকারের কোপ দৃষ্টি এড়ানোর জন্য হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মধ্যে নেতাদের সাংগঠনিক পালাবদলও চলতে থাকল। জমিদার ও বড় ব্যবসায়ীরা বামপন্থী ও মুসলিম অধিকার রক্ষাকারী গ্রুপের কংগ্রেস থেকে অপসারণ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সরাসরি কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হতে মনস্থ করলেন। দেখা গেল ১৯৩৭ এর নির্বাচনে যারা দলহীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বা হিন্দু সংগঠনের ব্যানারে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা প্রায় সবাই ১৯৪৫ এর নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আইন সভায় প্রবেশ করছেন। বাংলা কংগ্রেসের এই বিরাট পরিবর্তন হিন্দু প্রধান আলাদা অংশ নিয়ে বাংলা ভাগের দিকে তাদের ঠেলে দেয়।

হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রগতিশীল জোট নামে গঠিত সরকারে কোন চিন্তা থেকে যোগ দিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন – “ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফল বাংলাকে ভুগতে হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার একটাই পথ। তা হল হিন্দুদের সংগঠিত করা এবং সেই সমস্ত মুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করা যাঁরা মনে করেন বাংলার ভবিষ্যৎ এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত কাজের ওপর নির্ভর করছে। ... ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ এর মধ্যে লীগ মন্ত্রীসভা (অর্থাৎ লীগের আধিপত্যে নামেমাত্র হকের মন্ত্রীসভা) ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল, তার ক্ষমতার অবসান জনমানসে স্বস্তি ফিরিয়ে দেয়।”

শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগকেই হিন্দুদের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর ভাবছিলেন এবং যে কোনওভাবে লীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য ফজলুল হকের সাথে জোটের প্রস্তাব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। অন্যদিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত এবং মুসলিম ও বামেদের কাছাকাছি অবস্থানে থাকা শরৎ বসুর পক্ষে এই সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল প্রত্যাশিত, যদিও গ্রেপ্তারীর কারণে বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় নি। ৪১ এ শ্যামা – হক মন্ত্রীসভা গঠনের এক বছর পরেই অবশ্য ১৯৪২ এর অগস্ট আন্দোলনের সময় সরকারী নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন।

১৯৩৭ এর নির্বাচন থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত দশ বছরে বাংলায় চারটি কোয়ালিশন সরকার কাজ চালিয়েছিল।

- প্রথমে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের জোট সরকার ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ অবধি সরকার চালায়। কিন্তু মুসলিম লীগ ১৯৪১ সালে সরকারের ওপর থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

- এরপর ফজলুল হক নির্দলীয় ও অন্যান্যদের সমর্থনে নতুন মন্ত্রীসভা তৈরি করেন। কংগ্রেস সরকারে যোগ না দিলেও কংগ্রেস ছেড়ে আসা কয়েকজন সরকারপক্ষে যোগ দেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও প্রগতিশীল জোট নামে গঠিত এই সরকারের অংশভাগ হন। শরৎ বসুর এই সরকারে যোগ দেবার কথা ছিল, সম্ভবত তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতেন। কিন্তু শপথ গ্রহণের আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর অনুগামীরা অবশ্য সরকারকে সমর্থন করেন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ অবধি শ্যামা হক জোট মন্ত্রীসভা চলেছিল। ৪১ এ শ্যামা – হক মন্ত্রীসভা গঠনের এক বছর পরেই অবশ্য ১৯৪২ এর অগস্ট আন্দোলনের সময় সরকারী নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন।

- বাংলার গভর্নর ১৯৪৩ এ বে আইনিভাবে ফজলুল হক এর সরকার ভেঙে দিলেন। ফজলুল হক এর অপসারণের পর খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের যুক্ত সরকার চলল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

- ১৯৪৫ এ খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার ভেঙে গেল। ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের শাসনে সরকার চলল ১৯৪৫ – ৪৬ এ।

১৯৪৩ পর্যন্ত শ্যামা হক সরকার চলেছিল। কিন্তু ১৯৪৩ এর মার্চে বাংলার তৎকালীন গভর্নর হার্বাট হঠাৎই ফজলুল হককে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। মুসলিম লীগ এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এর পেছনে সক্রিয় ছিল বলে অনেকে মনে করেছেন। জোর করে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করাটা বিধিসম্মত ছিল না এবং হার্বাটের এই বে আইনী ও অনৈতিক কাজের জন্য ভাইসরয় লিনলিথগো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বড়লাট হার্বাট ফজলুল হককে পদত্যাগ করিয়ে মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরকার গঠন করতে বলেন। সরকার গঠনের সুযোগ পেয়ে তিনি অনেক অনুগামীকে তাঁর পেছনে জোগাড় করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত নাজিমুদ্দিনের সরকার চলেছিল। নাজিমুদ্দিন ক্ষমতায় আসার আগেই বাংলায় ভয়াবহ ৪৩ এর মন্বন্তর শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং একে তিনি সামলাতে পারেন নি। এই সরকারের সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে সোরাবর্দি যাবতীয় বরাত তাঁর ঘনিষ্ট ও জিন্নার কট্টর অনুগামী ধনী মুসলিম ব্যবসায়ী ইস্পাহানিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। গভর্নর কেইসী নাম না করে লেখেন একজন মন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে কালোবাজারি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। ১৯৪৫ এ ব্যাপক ‘ঘোড়া কেনাবেচা’ হয় ও একুশজন সাংসদ সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা সোরাবর্দির দলের ভেতর থেকে করা বিরুদ্ধতাকে নাজিমুদ্দিন সামলাতে পারেন নি এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতি থেকেই তিনি তখন অনেকটা দূরে সরে যান।

১৯৪৬ এ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে ১১৪ টি আসন জিতে মুসলিম লীগ একক বৃহত্তম দল হয়ে ওঠে। লীগ বিরোধী অন্যান্যদের সঙ্গে কোয়ালিশনে সরকারে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অনীহা এবং একক দল হিসেবে তার ক্ষমতায় আসার অসম্ভব্যতা মুসলিম লীগকে অনেকটা সুবিধে দিয়েছিল। শুধু বাংলার মুসলিম আসনগুলিতেই নয়, গোটা দেশের মুসলিম আসনগুলিতেই লীগ এই সময়ে বিরাট সাফল্য পায়, যা দশ বছর আগে তারা পায় নি। ১৯৪৫ এর নির্বাচনের আগে অবশ্য মুসলিম লীগ বিরোধী অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি একজোট হওয়ার চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বরে জমিয়তে উল উলেমা ই হিন্দের উদ্যোগে সমস্ত লীগ বহির্ভূত জাতিয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন দিল্লিতে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে সমবেত হয়। তারা জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু নানা কারণেই ততদিনে মুসলমানদের প্রায় একমাত্র বা প্রধানতম মুখপাত্র হিসেবে লীগ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলায় ১৯৩৭ এর মুসলিম আসন সমূহের নির্বাচনী ফলাফল অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল।

এই ফলাফল থেকে বাংলার হিন্দুরা আশঙ্কিত হয়ে নিজেদের জন্য আলাদা অংশ তৈরি করে নেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু করে। বাংলার গভর্নর এই প্রসঙ্গে লেখেন, “হিন্দুদের মনে এমন একটা উৎকন্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অন্ততপক্ষে প্রদেশের একটা অংশে আধিপত্যলাভের জন্য তারা মরীয়া হয়ে উঠেছিল”। এজন্যই শরৎ বসু, মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দি ও কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায়ের সঙ্গে মিলে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব দিলেও বাংলা কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। বর্ণহিন্দু সমাজের থেকে উঠে আসা বুদ্ধিজীবীরাও সম্মিলিতভাবে বাংলাভাগের পক্ষে দাঁড়ান। দেশভাগ যখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাংলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সেই সময় কোলকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা লন্ডনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে বাংলাভাগের আর্জি জানিয়েছিলেন। মুসলিম প্রধান স্বতন্ত্র যুক্তবাংলায় থাকা তাদের কাছে সমীচীন মনে হয় নি। বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একেবারে বিপ্রতীপ অবস্থান নিয়েছিলেন তপশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি তপশিলী সম্প্রদায়কে দেশভাগ উত্তর পূর্ব পাকিস্থানেই থেকে যাওয়ার কথা বলেন। অবশ্য তপশিলী সম্প্রদায়ের অপর খ্যাতিমান নেতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, যিনি ছিলেন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বংশের সন্তান – তপশিলীদের হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলায় থাকার পক্ষে সওয়াল করেন।

কংগ্রেস হাইকমান্ডও কেবলমাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের অংশভুক্ত হিসেবেই যুক্তবাংলার প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে রাজী ছিলেন, তার থেকে পৃথক স্বাধীন অখণ্ড বাংলাকে তারা স্বীকৃতি দেন নি। মুসলিম লীগ এবং জিন্না অখণ্ড স্বাধীন বাংলার বিষয়ে বিরোধিতা করেন নি, খানিকটা নীরব অবস্থানই নিয়েছিলেন।

কিন্তু বর্ণহিন্দুরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড স্বাধীন বাংলাকে মেনে নিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তারা আশঙ্কা করেছিলেন দেশভাগের পর মুসলিম প্রধান বাংলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্থানের প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে উঠবে। হিন্দু বাঙালিদের আলাদা ভূখণ্ডের জন্য প্রচেষ্টায় যারা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৯ সাল নাগাদ তিনি সাভারকরের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৩৯ এর ডিসেম্বরে তার ব্যবস্থাপণাতে কোলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়। ১৯৪০ এর মার্চে কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা ভালোরকম সাফল্য পায়। এইসময় তিনি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার্থে সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর সাথে একযোগে কাজ করার বিষয়ে কথা বলেন, কিন্তু বসু ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে হিন্দু মহাসভার সদস্যসংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ঢাকা দাঙ্গার পর মহাসভার জনপ্রিয়তা অনেকটাই বেড়েছিল। নারায়ণগঞ্জ, ত্রিপুরা ও অন্যত্র সংগঠিত দাঙ্গার ঘটনাগুলি হিন্দু মহাসভার প্রভাব ও সমর্থন ভিত্তিতে সহায়ক হয়েছিল। প্রগতিশীল সম্মিলিত মন্ত্রীসভায় ফজলুল হক তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে সামিল করার পর তাঁর অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়। এই মন্ত্রীসভা শ্যামা – হক মন্ত্রীসভা নামে লোকমুখে পরিচিত হয়েছিল। ১৯৪২ এর অগস্ট আন্দোলনের সময় সরকারী নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন। মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন শ্যামাপ্রসাদ দুর্ভিক্ষের ত্রাণের জন্য মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ও অন্যান্য হিন্দুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের ত্রাণবন্টনের সময়েও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মূলত হিন্দু দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করেছিলেন এবং সুরাবর্দি মুসলমানদের।

১৯৪৬ সাল অবধি শ্যামাপ্রসাদ দেশভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তারপর ক্রমশ তাঁর মত বদলাতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তিনি দেশভাগ এবং সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাভাগের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। হক মন্ত্রীসভায় কাজ করার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দু এবং মুসলিম নেতাদের পরস্পরের ‘সহকর্মী হিসেবে কাজ করা’ সম্ভব। তিনি মনে করেছিলেন, “নেতাদের এমন অবস্থানে থাকতে হবে যাতে তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষিত হতে পারে”, “উভয় দলের নেতারাই যদি এই ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তবে প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বলে কিছুই থাকবে না”। ১৯৪৪ সালে তিনি সাভারকারের স্থানে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। এই সময়পর্বে তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে তখনও তিনি দেশভাগের ধারণার ক্রমাগত বিরোধিতা করছেন।

১৯৪৫-৪৬ সালে শ্যামাপ্রসাদের দেশভাগ সম্পর্কিত মতামত পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁর ডায়েরিতে ১৯৪৬ সালের ৩ মার্চ তিনি লিখেছিলেন, ‘মুসলিম লীগ খুব কম সময়ের মধ্যে মুসলিম জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে, কিন্তু দুঃখের কথা হিন্দুরা সেই ধারায় চেষ্টা করে নি’। এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় হিন্দু মহাসভার কার্যকলাপকে তিনি মুসলিম লীগের মতো কড়া ধাঁচের সাম্প্রদায়িক অবস্থানে রাখার কথা ভাবছেন। ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যাপক সাফল্য পেলেও হিন্দু মহাসভার ফলাফল হতাশজনক ছিল। তাদের ৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ জয়ী হয়েছিলেন। অবশ্য এই নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসকে সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ বাংলা কংগ্রেস তখন অনেকটাই হিন্দুদের কাছের সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এই নির্বাচনের পর থেকে বাংলায় মুসলিম লীগের ব্যাপক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশভাগের প্রশ্নটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা শুরু করেন। ১৯৪৬ এর ক্যাবিনেট মিশনের বৈঠকে তিনি অবশ্য আগের দেশভাগ বিরোধী, পাকিস্থান বিরোধী মনোভাবই বজায় রাখেন। সব্যসাচী ভট্টাচার্য মনে করেছেন সম্ভবত ১৯৪৬ এর অগস্টের ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে এবং কোলকাতা দাঙ্গার প্রভাব এবং চটজলদি কৌশল নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের আবির্ভাব পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়। এই সময় থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব মাতৃভূমির দাবি জোরের সাথে তুলে ধরা শুরু করেন। শুরু হয় বাংলা বিভাজনের পক্ষে প্রচার। ১৯৪৭ এর ১৫ মার্চ হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে বাংলা বিভাজনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সেই সময়ে বাংলা কংগ্রেসে হিন্দুত্বের ধ্যান ধারণা অনেকটাই প্রসারিত হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসকে সমালোচনার বদলে প্রভাবিত করার দিকেই ঝোঁকেন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেসের তুলনায় সে সময় তারা অনেক দুর্বল এক রাজনৈতিক শক্তিতেও পর্যবসিত হয়েছিল। ১৯৪৭ এর ৪ এপ্রিল বঙ্গ বিভাজন সভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশন একইসঙ্গে বসে। তারা বাংলা ভাগের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাভাগের দিকে আমজনতার মধ্যে সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল ১৯৪৬ এর ভয়াবহ দাঙ্গা। ১৯৪৬ এর ১৬ অগস্ট জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সেইদিন হরতাল পালনের কথা বলেন। হরতাল পালনে মুসলমানদের বলপ্রয়োগ এবং তার বিপরীতে হরতাল ব্যর্থ করতে হিন্দুদের প্রচেষ্টা ব্যাপক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ১৭ অগস্ট থেকে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় মারামারি, সাম্প্রদায়িক স্লোগান ও মিছিল শুরু হয়ে যায়। হিন্দু ও মুসলিম পাড়াগুলিতে অন্য সম্প্রদায়ের দলছুট সদস্যদের একা পেয়ে খুন করার মত ঘটনা ঘটতে থাকে। নৃশংসতার গুজব দুই পক্ষের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইন্ধন জোগায়। পুলিশ এত বেশি পরিমাণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। সুরাবর্দি সরকার সেনা নামাতে অনেক দেরি করায় মৃত, আহত ও ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই প্রথমবার উচ্চবর্ণ, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত হিন্দুরা নিজেদের পাড়ায় প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলিতে যুক্ত হল। ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় এই ধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। কোলকাতা দাঙ্গার পর সমাজ জীবনে ও মানুষের মনোজগতে বেশ কিছু গভীর বদল আসে। দাঙ্গার পর কোলকাতার বসতি বিন্যাসে একটি পরিবর্তন ঘটে। ইতোপূর্বে কোলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানরা অনেক জায়গাতেই পাশাপাশি বসবাস করতেন। এই দাঙ্গার পর মুসলমানরা হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে এবং হিন্দুরা মুসলমান প্রধান এলাকা থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আক্ষরিকভাবেই অবস্থানগত দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলা কংগ্রেস তো বটেই, নেহরু সহ কংগ্রেস হাইকমান্ডকেও কোলকাতার ৪৬ এর দাঙ্গা গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তির ভয়ে তাঁরা দেশভাগ স্বীকার করে নেন, অনেক ইতিহাসবিদই এরকম মনে করেছেন। নেহরু লেখেন যে পাঞ্জাব ও বাংলায় পরিস্থিতি ‘আশঙ্কাজনক ও তপ্ত। খবর অনুযায়ী একটি গৃহযুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ও পাচার হচ্ছিল”। ১৯৪৭ এর শুরুর দিকে নেহরু প্রায়ই কোলকাতা দাঙ্গার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উত্থাপণ করতেন এবং যে পরিস্থিতি একটি গৃহযুদ্ধকে আসন্ন করে তুলছিল, তার একমাত্র বিকল্প দেশভাগ – অনেকেই এরকমভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

দেশভাগ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পরেও বাংলা ভাগ আটকানোর ক্ষেত্রে একটি প্রয়াস নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎ বসু, মুসলিম লীগ নেতা শহীদ হোসেন সোরাবর্দি প্রমুখ। সেই প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সেই পরিস্থিতিতে জনমানসে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে না পারলেও ইতিহাসের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪০ এর লাহোর কংগ্রেসে মুসলিম লীগ পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪০ এর দশকে পাকিস্থানের দাবিতে বাংলার মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশই মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বাংলায় বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। ১৯৪০ এর লাহোর কংগ্রেসে একটিমাত্র মুসলিম ‘স্টেট’ এর কথা ছিল না ‘স্টেটস’ এর কথা ছিল – তাই নিয়ে পরে অনেক বিতর্ক হয়েছে। অনেকে মনে করেছেন প্রথমদিকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বদলে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথাই ছিল এবং ১৯৪৬ সালে নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর এপ্রিলের প্রথম দিকে দিল্লিতে মুসলিম লীগের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সম্মেলনে জিন্না একটিমাত্র পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবিতে এক প্রস্তাব উত্থাপণ করেন। এর জবাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম খুব দৃঢ়ভাবে একটিমাত্র পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। জিন্না তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১৯৪০ এর প্রস্তাবের স্টেটস এর বহুবচনাত্মক কথাটিকে টাইপিং মিসটেক হিসেবে অভিহিত করেন।

During the debate Jinnah observed that the letter “S” after the word State was an abvious printing mistake. But when the original Minute Book was produced by Liaquat Ali Khan it was found that Jinnah was wrong. [ এ সোশিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ – কমরুদ্দিন আহমেদ]

জিন্না ও আবুল হাশিম এর এই সংক্রান্ত বিতর্ক ও আলোচনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আবুল হাশিম এর “আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি” বইতে। আগ্রহী পাঠক এই প্রসঙ্গে সেটি দেখে নিতে পারেন। এই সম্মেলন চলাকালীনই জিন্নার বাসভবনে আবুল হাসিমের সঙ্গে আলোচনার সময় জিন্না তাঁকে বলেন বাংলার নিজস্ব এক সংস্কৃতি রয়েছে। আপনি তাদের সংঘবদ্ধ করুন।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রের অন্তর্বতী সরকারে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে থাকা শরৎচন্দ্র বসুকে বাদ দেওয়ার পর আবুল হাশিম কোলকাতায় এসে শরৎ বসুর এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনা থেকে দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে যুক্ত বাংলা গড়ার এক আলোচনা শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’তে এই খবর খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রথম দিকে সোরাবর্দিকে পেছনে ও আবুল হাসিমের মতো মুসলিম নেতাকে সামনে রেখেই শরৎ বসুদের উদ্যোগ এগিয়েছিল। এর কারণ ছিল ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সোরাবর্দির ভূমিকা সম্পর্কে হিন্দুদের ব্যাপক অসন্তোষ। কিন্তু ক্রমশ সোরাবর্দিই যুক্ত বাংলার প্রস্তাব নিয়ে সামনে আসেন। ১৯৪৭ এর ৮ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সোরাবর্দি বলেন, “I have always been in favour of a United Bengal and a Greater Bengal … I hope to prove that partition of Bengal will be nothing else but suicidial for her people, whether Hindus or Muslims or Scheduled castes.”

২৬ এপ্রিল সোরাবর্দি দিল্লিতে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি মাউন্টব্যাটনকে বলেন খানিক সময় পেলে তিনি তাঁর নেতা জিন্না ও বাংলার হিন্দু – সব পক্ষকেই বোঝাতে পারবেন যে অবিভক্ত বাংলাই সকলের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। ঐ দিনই মাউন্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গে দেখা করে যুক্ত বাংলা বিষয়ে তাঁর মত জানতে চান। জিন্না মাউন্টব্যাটনকে বলেন কোলকাতা বাদ দিয়ে বাংলার খুব বেশি মূল্য নেই। ফলে এই অবস্থায় বাংলা অবিভক্ত থাকলে পাকিস্থানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো থাকবে বলেই তিনি মনে করেন। পরদিন ২৭ এপ্রিল সোরাবর্দি দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি পেশ করেন। বিবৃতি পাঠ করে তিনি বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করার জন্য তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেন। পাকিস্থান দাবি প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করলে সোরাবর্দি অবশ্য ধোঁয়াশাপূর্ণ কথাবার্তা বলেন। বাংলার হিন্দু সমাজের গরিষ্ঠ অংশের মানুষ সোরাবর্দির প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেছিলেন যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে মুসলিম প্রধান বাংলায় তারা নিরাপদ থাকবেন না। এমনকি মুসলিম প্রধান বাংলাকে পরে কৌশলে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে, এই আশঙ্কাও তাদের ছিল। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এইসময় একযোগে একটি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠান ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে তারা বাংলা বিভাগের দাবি তোলেন ও আলাদা পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পক্ষে সওয়াল করেন।

মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধীজী যখন কোলকাতার নিকটবর্তী সোদপুরে ছিলেন, সেই সময় গান্ধীজীর সঙ্গে শরৎ বসু, আবুল হাশিম, সোরাবর্দি, মহম্মদ আলি প্রমুখরা বেশ কয়েকবার দেখা করেন ও যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেন। কোলকাতা আসার আগে ৮ মে গান্ধী বড়লাট মাউন্টব্যাটেনকে লেখা এক চিঠিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ৯ থেকে ১২ মে সোদপুর আশ্রমে গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার পর্ব চলে। ১৩ মে সোদপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অখণ্ড বাংলা সম্পর্কে তাঁর তীব্র বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি গান্ধীজীকে বলেন স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠিত হতে দিলে বিধান পরিষদে মুসলিম সংখ্যাগুরুত্বের জোরে সোরাবর্দি যে বাংলাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

১৯৪৭ এর এপ্রিল মে মাস জুড়ে যুক্ত বাংলার পক্ষে মূলত মুসলিম লীগ ও মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে অনেক সভা সমিতি আলোচনাচক্র আয়োজিত হতে থাকে। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের সময়ে মুসলিম লিগ ছিল এর উৎসাহী সমর্থন ও কংগ্রেস ছিল এর বিরোধী। ১৯৪৭ এ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কংগ্রেস দৃঢ় অবস্থান নেয় ও মুসলিম লীগ প্রথমদিকে যুক্তবঙ্গের পক্ষে কথা বলতে থাকে। বাংলায় ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যাওয়াতেই এই অবস্থানের বদল ঘটে। একের পর এক দাঙ্গাও হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। শরৎ বসু, কিরণশংকর রায় ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু নেতাদের আর কেউ যুক্ত বাংলার সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। সত্যরঞ্জন বকশি, অখিলচন্দ্র দত্ত, দেবেন দে প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বললেও হিন্দু জনমানসে তা তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারে নি।

এই পরিস্থিতিতেও শরৎচন্দ্র বসু মুসলিম লীগের প্রতিনিধি আবুল হাশিমের সঙ্গে ২০ মে যুক্ত বাংলার লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেখানে বলা হয় – “বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত তাহার কী সম্পর্ক হইবে তাহা এই স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রই স্থির করিবে…”। ২৩ মে গান্ধীজীকে চিঠি লিখে শরৎ বসু এই চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান এবং সাংবাদিক সম্মেলনে চুক্তিটি ব্যাখ্যা করেন। গান্ধীজী এক জবাবী চিঠিতে চুক্তির শর্তগুলিকে আরো উন্নত করার প্রস্তাব দিয়ে কিছু পরামর্শ পাঠান। ২৮ মে বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কমিটি এক বৈঠকে বসে। সেখানে হঠাৎ করেই তারা আগের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এবং মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবিকে সমর্থন করে। আবুল হাসিম এবং সোরাবর্দির অনুপস্থিতির সুযোগে আকরাম খান তাঁর অনুগামীদের দিয়ে এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। এরপর থেকে বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাদের পরিচালিত সংবাদপত্র স্বাধীন যুক্ত বাংলার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং আবুল হাশিমদের মুসলমানদের হয়ে কথা বলার কোনও অধিকার নেই বলে ঘোষণা করেন। ২৮ মে তারিখেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ কৃপালিনী একটি প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন।

জুন মাসে ব্যক্তি হিসেবে শরৎ বসু ও সোরাবর্দি যুক্ত বাংলার পক্ষে কিছু আলাপ আলোচনা জারি রেখেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ সংগঠনগতভাবে তার বিরোধী ছিল। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭ এর মে মাসেই স্বাধীন যুক্ত বাংলা তৈরির সমস্ত সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যায়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই অনিবার্য হয়ে ওঠে বাংলার বিভাজন।

আকর –

১) বেঙ্গল ডিভাইডেড – জয়া চ্যাটার্জী

২) ডিফাইনিং মোমেন্টস ইন বেঙ্গল - সব্যসাচী ভট্টাচার্য

৩) বেঙ্গল : ১৯২০ – ১৯৪৭ – পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৪) অ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল – সুগত বসু

৫) জিন্না দ্য সোল স্পোকসম্যান – আয়েষা জালাল

৬) কমিউনালিজম ইন মর্ডান ইন্ডিয়া – বিপান চন্দ্র

৭) মুসলিম পলিটিক্স (১৯০৬-৪৭) অ্যান্ড আদার এসেস – হুমায়ুন কবির

৮) ফ্রম পলাশি টু পার্টিশান – শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯) স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল – সুমিত সররকার

১০) মর্ডান ইন্ডিয়া – সুমিত সরকার

১১) মর্ডান টাইমস – সুমিত সরকার

১২) এ সোশিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ – কমরুদ্দিন আহমেদ

১৩) ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম – মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৪) মুসলিমস এগেইনস্ট দ্য মুসলিম লীগ – আলি উসমান ও মেগান ইটন রব (সম্পাদিত)

১৫) মুসলিমস এগেইনস্ট পার্টিশান – শামসুল ইসলাম

১৬) এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব মর্ডান বেঙ্গল – সব্যসাচী ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)

১৭) আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি - আবুল হাশিম

১৮) বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি – বদরুদ্দীন উমর

১৯) স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস – অমলেশ ত্রিপাঠী

২০) বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস – নীতিশ সেনগুপ্ত