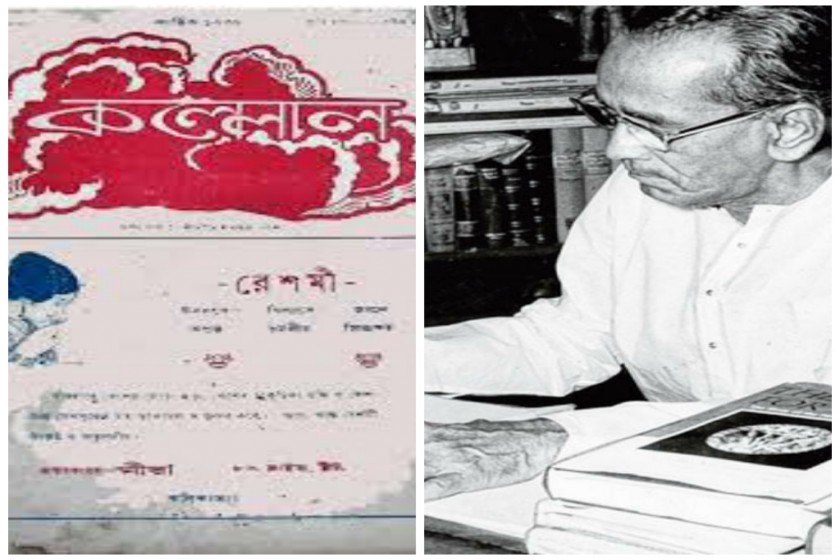

কল্লোল ও তারাশঙ্কর

- 13 April, 2022

- লেখক: নীতা মণ্ডল

(১)

অজ্ঞাত - অখ্যাত তারাশঙ্কর। হয়তো পৈতৃক বিষয় দেখবে, নয়তো কয়লাখাদের ওভারম্যানি থেকে শুরু করে পারমিট-ম্যানেজার হবে। কিংবা বড়জোর স্বদেশী করে এক-আধবার জেল খেটে এসে মন্ত্রী হবে। কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্য ভালো। বিধাতা তার হাতে কলম তুলে দিলেন, কেরানি বা খাজাঞ্চির কলম নয়, স্রষ্টার কলম। বেঁচে গেল তারাশঙ্কর, শুধু বেঁচে গেল নয়, বেঁচে থাকল। - লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থে।

বাংলা সাহিত্যে ‘কল্লোলযুগ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। যদিও কল্লোল পত্রিকাটির স্থায়িত্ব স্বল্পকাল তবুও তার প্রভাবের গভীরতায় বছর সাতেক সময় চিহ্নিত হয়ে গেল একটি যুগ হিসাবে। বাংলাসাহিত্য জগতে দিকবদল ঘটল। আমদানি হল নতুন ধরণের রচনার। সঙ্গে একদল নবীন সাহিত্যিক পেলেন তাঁদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র।

শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ এবং শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগের যৌথ সম্পাদনায় ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ। একটি নতুন ধরণের পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাৎপটে একটুকরো ইতিহাস নিশ্চয় আছে। দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের পরিচয় কলকাতার রাজপথে। দীনেশরঞ্জন তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি কোম্পানির হয়ে খেলার সরঞ্জাম বিক্রি করেন আর গোকুলচন্দ্র নিউমার্কেটে তাঁর মামার একটি ফুলের স্টল দেখাশোনা করেন। পরে দীনেশচন্দ্র একটি ওষুধের দোকানে কাজ নিলে তাঁর কর্মস্থল স্থানান্তরিত হয় গোকুলচন্দ্রের ফুলের স্টলের কাছাকাছি। ফলে পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ বা আড্ডা আরও ঘন ঘন হতে শুরু করে। একদিন দীনেশচন্দ্রই প্রস্তাব দিলেন, ‘যদি এমন একটি পান্থশালা খোলা যেত, যেখানে জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে সবাই আসবে, তারা তাদের শ্রান্ত জীবনভার নিয়ে বিশ্রাম করবে।’

গোকুলচন্দ্র শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন ঠিক এই রকমই কিছু তিনিও ভাবেন। দুই বন্ধুর ইচ্ছে মিলে যেতেই গড়ে উঠেছিল একটি ক্লাব। নাম ‘ফোর আর্টস ক্লাব’। তখন ইংরাজীর ১৯২১ সাল। অর্থাৎ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ নামকরণের কারণ, সেখানে মূলত চার ধরণের শিল্পকলার চর্চা হত। সাহিত্য- সঙ্গীত- চিত্র এবং কারুশিল্প। নিয়মিত অধিবেশন বসত নিরুপমা ও সুকুমার দাশগুপ্তর বাড়িতে। বছর দুই চলার পর নানা কারণে ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ উঠে গেল। যে ক্লাবের অন্যতম বিভাগ ছিল সাহিত্যচর্চা তাদের একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করারও উদ্দেশ্য ছিল ঠিকই কিন্তু ততদিন পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয় নি। কেবল ‘ঝড়ের দোলা’ নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ উঠে যাওয়ার মুহূর্তেই দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র স্থির করলেন তাঁরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। দুজনের কাছে সাকুল্যে সাড়েতিন টাকা সম্বল। সেই টাকায় কাগজ কিনে হ্যান্ডবিল ছাপানো হল। স্থির হয়ে গেল পত্রিকার নাম। তারপর চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের সং বের হতেই রাস্তার ভিড় জমল। সেই ভিড়ে দুজনে হ্যান্ডবিল বিলি করলেন। দীনেশরঞ্জনের দাদার ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতে তৈরি হল অফিস। মানিকতলার এক বন্ধু তার প্রেস থেকে কম খরচে ছেপে দিল পত্রিকা। ‘কল্লোলে’র জন্ম হল।

প্রথম তিনটে বছর কল্লোলের আকার ছিল ডিমাই সাইজ। এতে বিক্রি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অসুবিধা হয়েছিল বিজ্ঞাপন পেতে। তার ফলে চতুর্থবর্ষ অর্থাৎ ১৩৩৩ সালে ডবল ক্রাউন আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল ‘কল্লোল’। সেই বছরই প্রথম পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হতে দেরি হয়। কিছু ব্যক্তির অসুস্থতা, নিজস্ব প্রেসের অভাব এবং আর্থিক অনটনের কারণে পরবর্তী দিনগুলিতে পত্রিকা প্রকাশে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সাত বছরের মাথায় পত্রিকা প্রকাশ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

দুঃখ-ঝড়-বিচ্ছেদ সবকিছুর ভেতর থেকে রস সঞ্চয় করাই জীবনে আনন্দের কারণ। তারই মধ্যে নির্ভীক চিত্তের প্রতিষ্ঠা হয়। ‘কল্লোল’ এই নির্ভীক চিত্তে বাঁচার মন্ত্র, জীবনের শত দুঃখের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলার আদর্শই প্রচার করতে চেয়েছিল। অবাধ জীবনচর্চা, যৌবনবন্দনা, পথ চলার আবেগ, বহুমুখী চিন্তা, অনুভূতির উষ্ণতা, সাহসী দৃষ্টির নিশানার সন্ধানে একটা অভিনব রুচির বাতাস বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সেই কারণেই স্বল্পদৈর্ঘের এই সময়কাল বাংলা সাহিত্যে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হল।

অবশ্য একশ্রেণীর মানুষ ‘কল্লোল’কে অশ্লীল এবং হালকা- গল্প মাসিক হিসেবে বিবেচনা করতেন। আসলে গল্প-মাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও কবিতার জন্যে উন্মুক্ত ছিল কল্লোল। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা, ফিচার, সাহিত্যভাবনা এবং নাট্যালোচনা সবকিছুই প্রকাশ পেয়েছে কল্লোলের পাতায়। প্রকাশিত হয়েছে এগারোটি মৌলিক উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে দিকবদলের সঙ্গে সঙ্গে একদল কালজয়ী সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছিল কল্লোল। সেই সময় ‘কল্লোল’ ছাড়াও অন্যান্য দুএকটি পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন সেই লেখকদের ‘কল্লোল গোষ্ঠী’ নামে পরিচিতি তৈরি হয়ে যায়। সেই গোষ্ঠীতে জগদীশ গুপ্ত, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নুরুন্নেসা খাতুন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, সীতাদেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, বুদ্ধদেব বসু এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

‘কল্লোলে’র পাতায় যাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁদের অনেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন, ‘পবিত্রবাবু শুধু তাঁর নিজের কীর্তিতেই নয়, বহু কীর্তিমানের মধ্যে জীবিত থাকবেন। বহুজনকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে এনেছেন। আমাকেও তিনি কল্লোল থেকে প্রথম পত্র লিখে আহ্বান জানিয়েছিলেন। একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করি আমি।’

(২)

তারাশঙ্করের জীবনের প্রথম তিরিশটি বছর যদি লক্ষ করা হয় তাহলে সেই সময় তরুণ তারাশঙ্কর ঠিক কী করতে চাইছেন বোঝা মুশকিল। কৈশোরকাল থেকেই তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিল। ছাত্রজীবনে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের নজরে পড়লেন প্রথম। পরবর্তীদিনে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে তাঁর প্রথাগত শিক্ষায় দাঁড়ি পড়ল। এরপর কখনও মেতে থাকলেন রাজনীতি নিয়ে, কখনও সমাজসেবায়। পারিবারিক চাপে চাকরিও নিতে হল। কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না।

তারাশঙ্করের আর একটি সত্ত্বা আশৈশব কবিযশোপ্রার্থী। তাই নানা কাজের মাঝে সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর অন্যতম অভ্যাস। তার শুরুও কবিতা দিয়েই। গ্রামের সাহিত্য সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তারপর ডাকটিকিট সহযোগে কবিতা পাঠাতে শুরু করেছিলেন নানা মাসিক পত্রপত্রিকায়। কোনটা ফিরে আসত। কোনটা আবার ডাকটিকিটসহ উধাও হয়ে যেত, জানতে পারতেন না।

হঠাৎ তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এল। তখন লাভপুরের গণ্যমান্য সাহিত্যিক ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র ছিল নাটক। তাঁরই উদ্যোগে লাভপুরে তৈরি হয়েছিল থিয়েটারের পাকা স্টেজ। নাট্যদলের সভাপতি নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সম্পর্কে তিনি ছিলেন তারাশঙ্করের মামাশ্বশুর। ততদিনে কলকাতায় একাধিক স্টেজে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তারাশঙ্কর ভেবেছিলেন, তিনি বোধ হয় সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আঠার টাকা খরচ করে তিন খণ্ডে ‘মারাঠাদের ইতিহাস’ কিনে পড়ে ফেলেছিলেন। তারপর রচনা করেছিলেন নাটক, ‘মারাঠাতর্পণ’।

নাটক পড়ে নির্মলশিববাবু প্রশংসা করলেন। গ্রামের যুবকরা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তারা মঞ্চস্থ করল নাটকখানি। সেই নাটক এমন জমে উঠেছিল যে নির্মলশিববাবু ভাবলেন, এই নাটক গ্রামের সীমানার বাইরে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। সেই সময় কলকাতার থিয়েটার জগতে যাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের সঙ্গে নির্মলশিববাবুর যথেষ্ট খাতির ছিল। সেই সূত্রে তিনি নাটকটি একজনের হাতে তুলে দিতে গেলেন। তারাশঙ্কর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন। অন্যদিকে যাঁকে নির্মলশিববাবু বইখানি দিয়েছিলেন তিনি না পড়েই ফেরত দিয়ে বললেন, ‘আপনার নিজের বই হয় নিয়ে আসবেন, যে করে হোক নামিয়ে দেব। তাই বলে বন্ধুবান্ধব শালা-জামাই আনবেন না ধরে ধরে।’

পুরো ঘটনাটা আগাগোড়া নির্মলশিবাবু বললেন তারাশঙ্করকে। তারপর বললেন, ‘তুমি নিরাশ হয়ো না। মনোভঙ্গ মানায় না তোমাকে।’

তারাশঙ্কর বাড়ি ফিরে নাটকখানি জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিলেন। ভাবলেন নাটকের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক হবার স্বপ্নও শেষ হয়ে গেল। এরপর তারাশঙ্করের সামনে পড়ে ছিল তিনটি রাস্তা। পৈতৃক জমিদারি, শ্বশুরবাড়ি সূত্রে প্রাপ্ত কয়লাখনির চাকরি অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম যার অবধারিত পরিণাম কারাবাস। কিন্তু তিনটের কোনটিই হল না। সেই না হওয়ার ঘটনা পরম্পরাও অদ্ভুত। একটি স্বদেশী কাজেই তিনি গিয়েছিলেন সিউড়ি। যে বাড়িতে ছিলেন সেখানে মশার কামড়ে রাতে ঘুম আসছিল না। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তাঁর হাতে পড়েছিল মলাট ছেঁড়া ধুলোমাখা একখানি ‘কালি-কলম’ পত্রিকা। পাতা উলটোতে উলটোতে চোখ আটকে গিয়েছিল একটি গল্পে। গল্পের নাম ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। এক নিঃশ্বাসে গল্পটি পড়ে শেষ করেছিলেন তারাশঙ্কর। তারপর উঠে বসেছিলেন। ভাবছিলেন তাঁর স্বচক্ষে দেখা মানুষের কথা। মাটির মানুষ। উৎপীড়িত, অপরাজেয় মানুষ। আনমনে পাতা উলটোতে উলটোতে আরও একটি গল্পে এসে থেমেছিলেন। সে গল্পের লেখক শৈলজানন্দ। গল্পের পটভূমি বীরভূম, তারাশঙ্করের নিজের দেশ। গল্পের ভাষা তাঁর পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে নবীন একটি ধারার সন্ধান পেয়ে তারাশঙ্করের যেন ঘুম ভাঙল। উপলব্ধি করলেন নিজের চারিপাশে আকাশে বাতাসে মাঠে মাটিতে হাটে বাজারে এখানে সেখানে যেদিকেই চোখ পড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে গল্প। ঠিকমতো দেখলে, কান পেতে শুনলে অথবা সেইভাবে অনুভব করলেই গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অনুভবকে তারাশঙ্কর ফলপ্রসূ করলেন অতি দ্রুত।

বৈষয়িক কাজেই ‘বেলেড়া’ নামে একটি কৃষিপ্রধান গ্রামে গিয়ে রাতে ছিলেন আপন কাছারিবাড়িতে। কাছারিবাড়ির কাছেই ছিল বাউলের আখড়া। সেখানেই কজন নারীপুরুষকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনলেন, হাবভাব দেখলেন। তারপর রচনা করলেন একটি ছোটগল্প ‘রসকলি’। গল্পের মধ্যে চরিত্রগুলির কথা হুবহু বসিয়ে দিলেন। গল্পটি শেষ করে পাঠিয়ে দিলেন ‘প্রবাসী’র দফতরে। সময়টা ছিল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস। দুমাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কোনও সংবাদ পেলেন না। তখন জোড়া পোষ্টকার্ড পাঠালেন। সম্পাদকের দফতর থেকে উত্তর এল, গল্পটি বিবেচনাধীন আছে। এরপর আরও একমাস অপেক্ষা করে আবার চিঠি দিলেন। একই বয়ানে উত্তর পেলেন। এই ভাবে প্রায় প্রতিমাসেই একবার করে জানতে চান পাণ্ডুলিপিটির কি পরিণতি হল। প্রতিবার একই উত্তর পেয়ে তারাশঙ্কর একদিন স্বশরীরে হাজির হলেন ‘প্রবাসী’র অফিসে। লেখাটি অনেকদিন ধরে পড়ে আছে, বলায় তাকে জানানো হল আরও কতদিন লাগবে তার স্থিরতা নেই। তাই শুনে তারাশঙ্কর পাণ্ডুলিপিটি ফেরত চাইলেন। বিনা বাক্যব্যায়ে ভদ্রলোক সেটি ফেরত দিলেন। তারাশঙ্কর ভাবলেন, নাটকের মতো গল্পটিকেও তিনি অগ্নিতেই নিক্ষেপ করবেন।

বাড়ি ফিরে এসেই শুনলেন এলাকায় কলেরা দেখা দিয়েছে। অতএব তারাশঙ্কর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহামারির মোকাবিলায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কলেরার মোকাবিলা করতে করতে ঘটনার পর ঘটনার সাক্ষী হতে থাকলেন। ভুলে গেলেন ‘রসকলি’র কথা।

মহামারীর প্রকোপ এক সময় কমে এল। তখন একদিন তারাশঙ্কর গিয়েছিলেন গ্রামের পোষ্টঅফিসে। প্রায়ই যেতেন। দলের চিঠিপত্র থাকলে নিজের হাতে সংগ্রহ করতেন। সেদিন দেখলেন একটি চমৎকার চবি আঁকা মোড়ক এসেছে নির্মলশিববাবুর ছেলে নিত্যনারায়ণের নামে। আন্দাজ করা যায় ভেতরে কোনও পত্রিকা আছে। মোড়কটির এককোণে লেখা ‘কল্লোল’। ‘রসকলি’র কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটা তো পোড়ানো হয় নি! পত্রিকার নাম ও ঠিকানা টুকে নিলেন তারাশঙ্কর। বাড়ি ফিরে গল্পের শেষ পাতাটা নতুন করে লিখে পাঠিয়ে দিলেন ‘কল্লোলে’র ঠিকানায়। চারদিন পর পোষ্টকার্ড এল। গল্পটি মনোনীত হয়েছে এবং শীঘ্র গল্পটি ছাপা হবে জানিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?’

এই লাইনটিই সম্ভবত অসাধ্য সাধন করল। ‘রসকলি’ ছাপা হল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। ১৩৩৫ এর বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হল ‘হারানো সুর’ এবং ‘স্থলপদ্ম’। এরপর ১৩৩৬ এর জ্যৈষ্ঠ মাসে বের হল ‘রাইকমল’। মাঝে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। যে তারুণ্য থেকে কল্লোলের আবির্ভাব সেই তারুণ্যেরই জয়গান করেছিলেন তিনি,

‘হে নূতন জাগরণ, হে ভীষণ, হে চির-অধীর,

হে রুদ্রের অগ্রদূত, বিদ্রহের ধ্বজাবাহী বীর ...

ঝঞ্ঝার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,

সেথা তুমি জীর্ণে নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,

হে সুন্দর, হে ভীষণ, হে তরুণ, হে চারুকুমার,

হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার।।’

এরপর ‘কল্লোল’ উঠে যায় আর তারাশঙ্করও কারাবরণ করেন। কাজেই তাঁর আর কোনও লেখা ‘কল্লোলে’ ছাপা হয় নি।

(৩)

সেই কল্লোলযুগে কল্লোলগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে যদি তারাশঙ্করকে খোঁজা হয় তাহলে উঠে আসে বিচিত্র একটি ঘটনা। ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থে তারাশঙ্কর তাঁর ‘কল্লোলে’ অফিসে যাওয়ার ঘটনাটির দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। ১৩৩৬এর বৈশাখ মাসে ভাইয়ের বিয়ের বাজার করতে গিয়ে তারাশঙ্কর পটুয়াটোলা লেনের কল্লোলের অফিসে গেলেন। ঢোকার সময় মনে দ্বিধা হল, কী বলবেন, কাকে বলবেন! তবে ঢুকেই সামনে শৈলজানন্দকে পেয়ে স্বস্তি অনুভব করলেন। লাভপুর থেকে প্রকাশিত পূর্ণিমার কল্যাণে শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। আলাপী মানুষ হিসেবে তাঁকে বেশ ভালো লেগেছিল তারাশঙ্করের। তাঁর লেখা গল্প পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েই ‘রসকলি’ লিখেছেন তারাশঙ্কর।

অফিসের ছোট ঘরটির এক কোণে টেবিলের সামনে বসেছিলেন একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক। আর টেবিলের উল্টোদিকে তক্তপোশে গেঞ্জি গায়ে বসে ছিলেন শৈলজানন্দ। ঘরের অন্য এককোণে আর একজন চশমা পরা ভদ্রলোক কাগজপত্র গুছিয়ে কাঁচা তামাকের পাতা মুখে পুরছিলেন।

শৈলজানন্দ আলাপ করিয়ে দিলেন একজন পবিত্রবাবু অন্যজন দীনেশবাবু। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রবাবু বেরিয়ে গেলেন তাঁর কাজ আছে তাই। এরপর সকলেই চুপ। কেউ যেন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছু একটা বলে আলাপ জমানোর চেষ্টায় মুখ তুলে তারাশঙ্কর দেখলেন দীনেশবাবু মুখ টিপে চতুর হাসি হেসে শৈলজানন্দকে ইশারায় যেন কিছু বলছেন।

চকিতে শৈলজানন্দর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, তিনি দীনেশবাবুর দিকে দুহাতের দশটি আঙুল মেলে কিছু ইশারা করছেন। যে মুহূর্তে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা হাত নামিয়ে পাঁচ আঙুল দেখালেন তারপর হাত জড়ো করলেন।

দীনেশবাবু নাগরিক স্মার্টনেসে কথা শুরু করলেন, ‘আপনাদের ওখানে খুব বড় বড় মাছ আছে পুকুরে-না? ছিপে ধরা যায়?’

উত্তর দেওয়ার আগেই চিঁড়ের ঠোঙা, পাকাকলা আর দইয়ের ভাঁড় হাতে প্রবেশ করলেন নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের পরিচয় দিতেই নৃপেন বললেন, ‘রসকলি!’

দীনেশবাবু নৃপেনকে দেখিয়ে বললেন, ‘আর ইনি শতাব্দীর সূর্য।’

এরপর আরও কিছু অস্বস্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হল। হতভম্ব তারাশঙ্কর শৈলজানন্দ ও দীনেশরঞ্জনের মধ্যে ইঙ্গিত আলাপ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। নমস্কার জানিয়ে বাড়ি চলে এলেন। এরপর কল্লোলের আপিসে আর কখনও তিনি যান নি।

(৪)

‘কল্লোল’ থেকে মহানগরীর আঙিনায় আবির্ভাব ঘটলেও সেই অর্থে কল্লোল দলের কেউ হলেন না তারাশঙ্কর। মোটে একদিন গিয়ে গোটা ‘কল্লোল’কে যে তিনি চেনার সুযোগ পান নি সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ‘কালি-কলমে’র বারবেলার আসরে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সে সময় তাঁর আদৌ আলাপ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ‘কালি-কলমে’র কর্ণধার তখন মুরলীধর বসু। মুরলীধর বসু, শশাঙ্ক চৌধুরী এবং কবি সুবোধ রায় সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, সুদুর্লভ। এছাড়াও আর যাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল তার মধ্যে কিরণকুমার রায় ও সজনীকান্ত দাস। যাঁদের জন্যে তারাশঙ্কর বলেছেন এরা তাঁর সাহিত্য সাধনার পথে উত্তরসাধকের মতো সহায়তা করেছেন। ১৩৩৬ সালে কল্লোলের ভার নিয়েছিলেন আচিন্ত্য সেনগুপ্ত। দীনেশবাবু চলে গিয়েছিলেন চলচিত্রের জগতে। তারাশঙ্করের কাছে গল্প চাইতে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন স্বৈরিণী। গল্পের নায়িকা রাইকমল। গল্পের শিরোনাম পালটে অচিন্ত্যকুমার করে দিয়েছিলেন ‘রাইকমল’।

তারাশঙ্করের ইচ্ছে ছিল ‘রাইকমল’ অচিন্ত্যকে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু জেলে গিয়ে তাঁর ‘কালি-কলমে’ প্রকাশিত ‘শ্মশানের পথে’ গল্পটিকে উপন্যাসে রূপ দিয়ে লিখলেন ‘চৈতালি ঘূর্ণি’। জেল থেকে যখন বেরিয়ে এলেন ‘চৈতালি ঘূর্ণি’ প্রকাশিত হল ‘উপাসনা’ পত্রিকায়। সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন। তখন আর ‘কালি-কলম’ বা ‘কল্লোলে’র অস্তিত্ব নেই।

‘কল্লোলে’র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও পাঠকসমাজ ততদিনে বঙ্কিমী বাংলা অথবা নাগরিক জীবনের পরিবর্তে অন্যধারার সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। যে জীবন মানুষের পরিচিত অথচ সাহিত্যে নতুন তার রসগ্রহণে তাঁরা তৃপ্ত। বনস্পতি ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ এমনকি আগাছা সদৃশ জীবনের প্রতিও তাঁদের কৌতূহল ও সমবেদনা জাগরিত হয়েছে।

ঠিক সেই সময় তারাশঙ্কর বাস্তবের পটভূমিতে আপন কল্পনার রংতুলিতে এঁকে গেলেন একটার পর একটা মানুষের ইটারন্যাল জগতের ছবি। তাদের চেতনা-বেদনার জগত অথবা পল্লিঅঞ্চলের মানুষের যে বিচিত্র প্রাণলীলা তিনি দেখেছেন এবং অনুভব করেছিলেন তা তিনি নিজস্ব শিল্পীসত্ত্বার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে ফুটিয়ে তুললেন।

তাঁর আবির্ভাবের সময়কালে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে মানবজীবন সম্পর্কে নতুনত্বের আহ্বান প্রতিষ্ঠিত না হলে তারাশঙ্করের পদক্ষেপ কতটা সংকুচিত হতো তা বলা মুশকিল। মাটির মানুষের চেতনা বা বেদনার জগত দিয়ে তিনি যে পাঠককুলকে অভিভূত করেছিলেন তা এই পটভূমি পরিবর্তনের ফলে অনেক সহজ হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তাই ‘কল্লোলগোষ্ঠী’র সঙ্গে তাঁর মতবাদে মিল থাক বা নাই থাক, দল যাই হোক ‘কল্লোল’ যে গুণগ্রাহী তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কল্লোলের আহ্বান না পেলে আরও অনেকের মতো তারাশঙ্কর হয়ত দীর্ঘদিন অন্তরালে থেকে যেতেন।

তথ্যসুত্রঃ

১। কল্লোলযুগ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

২। কল্লোলের কাল (কল্লোল* কালি-কলম* প্রগতির দিন); জীবেন্দ্র সিংহরায়।

৩। আমার সাহিত্যজীবন; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।