কল্লোলের ইতিহাসকথা

- 14 April, 2022

- লেখক: সৌভিক ঘোষাল

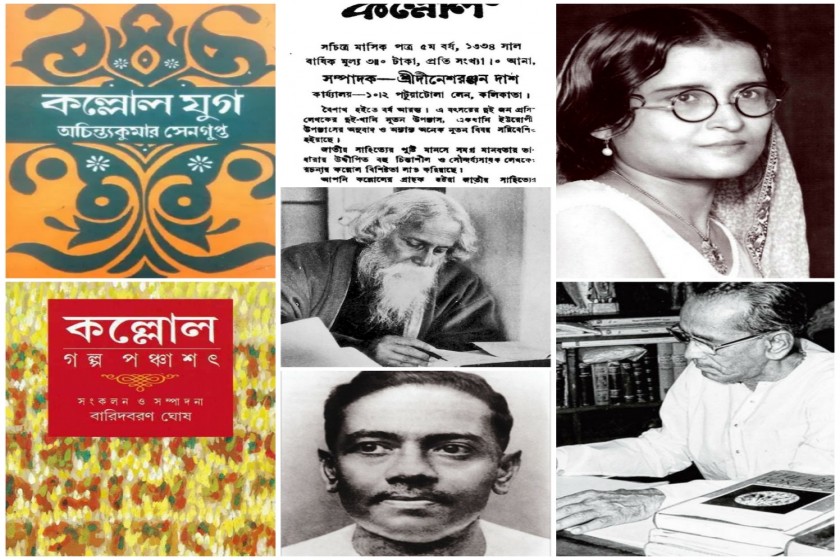

কল্লোল পত্রিকা মাত্র সাত বছরের আয়ু পেয়েছিল। কল্লোলের প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১৯২৩ এর এপ্রিল)। কল্লোলের শেষ সংখ্যা বেরোল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষে (১৯২৯ এর ডিসেম্বর)। হঠাৎ করেই থেমে গেল এর পথ চলা। পথচলা শেষ হবার আগে কল্লোলের মোট ৮১ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

সাত বছরের স্বল্পজীবী পত্রিকাটি কেন এত আলোড়ন তুলেছিল, কেন বাংলা সাহিত্যে ‘কল্লোল যুগ’ নামটা চিরস্থায়ী হয়ে গেল, একশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা আমাদের ভাবায়।

মনে রাখা দরকার আজকে আমরা কল্লোল যুগ কথাটিকে যেভাবে গৌরবের সঙ্গে উচ্চারণ করি, কল্লোল পত্রিকা সম্পর্কে যে উচ্চাঙ্গের ধারণা পোষণ করি, প্রকাশকালে পত্রিকাটি কিন্তু সেরকম সৌভাগ্য নিয়ে পথ চলে নি। বরং সমকালে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল কল্লোল। তার লেখকদের নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, নিন্দা মন্দ সহ্য করতে হয়েছিল। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি মিলে যেমন নবীন ও আধুনিক ছকভাঙা লেখকদের একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তেমনি এর বিপরীতে শাণিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আর একটি সমকালীন পত্রিকা – সজনীকান্ত দাসের শনিবারের চিঠি। দুই গোষ্ঠীর বিবাদ এতদূর অবধি পৌঁছেছিল যে সাহিত্যের এক সালিশি বৈঠকেরই আয়োজন করতে হয়েছিল সে সময়। রবীন্দ্রনাথকে মাঝে রেখে দু পক্ষই নিজেদের মতামত আর যুক্তিজাল সাজিয়েছিলেন এক প্রত্যক্ষ সভায়। কিন্তু এইসব সমালোচনা আর নিন্দামন্দকে অতিক্রম করে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে ‘কল্লোল’। একটি গোটা সময়পর্ব ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে গেছে তার নামে। বাংলার সাহিত্য জগতের অনেক বিশিষ্ট কবি আখ্যানকারকেই আমরা আজ চিনি ‘কল্লোলযুগের লেখক’ হিসেবে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতারা বাঁক বদলের নিরিখে এই পত্রিকা, তার লেখা ও লেখকদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন।

কল্লোলের আলোড়ন ও নতুন ইতিহাস সৃষ্টির পর্বটিকে বুঝতে হলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাঙচুর ও পালাবদলের কালপর্বকে ভালোভাবে চিনে নেওয়া জরুরী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যশস্বী বাঙালি অধ্যাপক ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্য ‘ডিফাইনিং মোমেন্টস’ নামে একটি বই লিখেছিলেন কিছুকাল আগে। [বইটির অনুবাদ হয়েছে ‘বাংলায় সন্ধিক্ষণ’ নামে।] বইটির সময়কাল শুরু হচ্ছে ১৯২০ সাল অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে। বইটি সেই সময়ের বাংলার রাজনীতি, সময়, সমাজ, সংস্কৃতির এক চমৎকার দলিল। কল্লোল পত্রিকা যেহেতু এই সময়েরই অন্যতম সাংস্কৃতিক ফসল তাই তার অনুসন্ধানে বসে সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বইয়ের কিছু কথাকে ফিরে পড়া যেতে পারে।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর এই বইতে এই সময়টি সম্পর্কে বলেছেন যে বাংলার রাজনীতিতে সেই সময় এক নতুন প্রাদেশিক আবেগের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না সত্য, কিন্তু সর্বাংশে তার অনুগামী না হয়ে নিজস্ব পথে চলার চেষ্টা করেছিল। এই প্রাদেশিক চেতনার বিকাশ যে শুধু বাংলাতেই হয়েছিল তা নয়, ভারতের অন্যান্য কিছু অঞ্চলেও তা বিকাশ লাভ করেছিল। রাজনীতির আঙিনার বাইরে সাহিত্য সংস্কৃতির দিকপাল লেখকদের মধ্যেও এর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সব্যসাচীবাবুর বইয়ের প্রথম অধ্যায়টির শিরোনামটি বিশেষভাবে নজর করার – ‘সত্তার পুননির্মাণ’। এই সত্তার পুননির্মাণের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির অন্যতম উদাহরণ ছিল ‘কল্লোল’ পত্রিকা। এই অর্থে ‘কল্লোল’ শুধু একটি পত্রিকা ছিল না। তা ছিল সময় ও সমাজমনের ও সমকালীন বঙ্গবাসীর, বিশেষ করে তার তরুণ সৃষ্টিশীল প্রতিনিধিদের মন মানসিকতার ধারক ও বাহক। কল্লোলের বিশিষ্টতার আলোচনা তাই বিশ শতকের এই পুনর্নিমাণের খতিয়ান দিয়েই শুরু করতে হয়।

এই শতকের প্রথমভাগে কলকাতার সামাজিক চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছেল। ১৯২০ র দশকের শেষের দিকে দেখা যায় কলকাতার বিদ্যাজীবী (ইন্টেলেকচুয়াল) শ্রেণির একটি বড় অংশ ছিল জেলাগুলি থেকে আসা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত শ্রেণি। এদের অনেকেই ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা। কল্লোলের অন্যতম প্রধান মুখ বুদ্ধদেব বসুর কথা বা ঢাকা থেকে আসা কল্লোলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ লেখক অজিত দত্তের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারি। পুরনো কলকাতাবাসীদের তুলনায় বাইরে থেকে আসা এই নবাগতরা গ্রামবাংলার সঙ্গে অনেক নৈকট্যের সম্পর্কে ছিলেন। ১৯২০ র সৃষ্টিশীল রচনাগুলিতে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময় এমন অনেক লেখা কল্লোল ও তার সমমনস্ক পত্রিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করল যেগুলি কোলকাতার পরিচিত ভূ বিন্যাসকে ছাড়িয়ে গেল। এমন সব অঞ্চল ও মানুষের কথা লিখল, যা বাংলা সাহিত্যে আগে সেভাবে আসে নি। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটি উদ্ধৃত করা যাক – “১৯২০ র দশকে সাহিত্যের জগতে এক নতুন তরঙ্গে, বিশেষত কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে ভাবনা ও বিষয়গত দিক থেকে এক নতুন দিগন্তের প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রবাহে নবীন ও প্রবীণ যে লেখকদের সমাবেশ দেখা গেল তাদের অনেকের শিকড় ছিল প্রধানত গ্রামবাংলায় বা মফস্বল শহরগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি থেকে বেরিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কতটা সমর্থ এই নূতন লেখককুল বলা শক্ত, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতায় তারা নূতনত্ব এনেছিলেন। যথা, এই প্রথম সর্বহারা, নিম্নবর্গীয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা নানান ধরনের প্রান্তিক নারী ও পুরুষ চরিত্ররূপে সাহিত্যে আবির্ভূত হল। এই সাহিত্যিক বিপ্লবের পূর্বে, বিশেষত কল্লোল যুগের পূর্বে ভদ্রলোকীয় সাহিত্য ঐ সব দিকে নজর দেয় নি।” (পৃ – ২)।

কল্লোলের ইতিহাসকার অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর ‘কল্লোলের কাল’ বইতে আমাদের জানিয়েছেন এই পত্রিকার ইতিহাস আলোচনার পর্বে অবশ্যই জেনে নিতে হবে ফোর আর্টস নামে দু বছর ধরে চলা সঙ্ঘের কথাটি। কল্লোলের সম্পাদক, সহসম্পাদক তথা প্রধান দুই প্রাণপুরুষ – দীনেশরঞ্জন দাশ এবং গোকুলচন্দ্র নাগ ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবেরও মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা। গোকুলচন্দ্র তখন রোজ বসতেন তাঁর মামার নিউ মার্কেটের ফুলের স্টলটিতে। দীনেশচন্দ্র নিয়মিত আসতেন সেই দোকানে। তাঁদের বন্ধুত্বের আড্ডা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ফোর আর্টস ক্লাবের ভাবনা। এই ক্লাবটির পেছনে সক্রিয় ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কারুকর্ম - এই চার ধরনের শিল্পের চর্চা ও তাকে ঘিরে আড্ডা আনন্দের পরিবেশ তৈরির ইচ্ছে। তারা এও ভেবেছিলেন যে শুধুমাত্র পুরুষেরা নয়, নারীরাও আসবেন এই আড্ডাতে। বস্তুতপক্ষে এই ক্লাবে এবং পরবর্তীকালে কল্লোল পত্রিকাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি দিক। এই প্রসঙ্গে আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে সব্যসাচীর ভট্টাচার্যের ‘সময়ের সন্ধিক্ষণ’ বইটির কথা। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘নতুন ভদ্রমহিলার উদ্ভাবন’। সময়ের এই জায়মান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই কল্লোল পত্রিকার আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ও গুরুত্বে মহিলাদের লেখালিখির দিকটিকে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাবের মধ্যেও এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ছিল।

ফোর আর্টস ক্লাবের প্রতিষ্ঠার আলোচনা যখন শুরু হয়েছে তখন দীনেশচন্দ্র আর গোকুল নাগ দুজনে প্রথম গিয়েছিলেন সুনীতি দেবীর কাছে। ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে সুনীতিদেবীর সঙ্গে তাঁদের আগেই আলাপ ছিল। ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগে আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক বৈঠকে আরো অনেকে সামিল হয়েছিলেন এবং সেখানেই ঠিক হয়েছিল এখানে জাতিধর্মের পাশাপাশি স্ত্রীপুরুষেরও কোনও পার্থক্য থাকবে না। সকলের জন্যই থাকবে আবারিত দ্বার। ফোর আর্টস ক্লাবের প্রথম দিনের অধিবেশন বসেছিল ৪ ঠা জুন, ১৯২১। প্রথম দিনের অধিবেশনেই সুনীতিদেবী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। যতদিন এই ক্লাব সজীব ছিল সুনীতিদেবী ছিলেন তাঁর অন্যতম সংগঠক ও স্তম্ভ। প্রথম অধিবেশনে কারুশিল্প শাখার পক্ষ থেকে একটি কথিকা পাঠ করেছিলেন ক্লাবের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নিরুপমা দাশগুপ্ত। নারী পুরুষের যৌথ ক্লাবের জন্য ক্লাবকে অনেকেই ঘরভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সমস্যার সমাধান করে নিরুপমা দেবী ও তার স্বামী সুকুমার দাশগুপ্ত তাদের বাড়ির সামনের ঘরটি ক্লাবকে ব্যবহারের জন্য দেন সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে। ক্লাবের নাম ছড়িয়ে যাওয়ায় অনেকেই আসতেন এর অধিবেশনে। তখন আর ছোট ঘরে আসর বসানো যেত না। আসর বসত বাইরে গ্রামে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে। ফোর আর্টস ক্লাবের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন উমা দাশগুপ্ত। এছাড়াও এই ক্লাবে বিশেষ প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন মায়াদেবী। ক্লাবের শেষদিকে নিরুপমা দেবীর বাড়ি থেকে যখন সরে আসে, তখন মায়াদেবী তাঁর বাড়িতে ক্লাবের কয়েকটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নতুন সদস্য সংগ্রহে সুনীতি দেবী ও মায়া দেবী খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নিয়মিত সদস্য বাড়ানো ছাড়াও অনেককে তাঁরা ক্লাবের আড্ডায় অতিথি হিসেবে নিয়ে আসতেন। শান্তা দেবী, সীতা দেবীর মতো সে সময়ের পরিচিত সাহিত্যিকেরা ক্লাবে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। ফোর আর্টস ক্লাবের উদ্যোগে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল ঝড়ের দোলা নামের একটি গল্প সংকলন। সেখানে দীনেশচন্দ্র দাশ, গোকুল নাগ, মণীন্দ্রলাল বসু এবং সুনীতিদেবীর লেখা চারটি গল্প ছিল। উমা দাশগুপ্তের লেখা ছোটদের ছড়া ও গল্পের সংকলন ‘ঘুমের আলো’ ফোর আর্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২২ সালে দু বছরের মাথায় ফোর আর্টস ক্লাবটি বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। তারপরই নতুন এক উদ্যোগের কথা ভাবতে থাকেন দীনেশচন্দ্র ও গোকুল নাগ। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) কল্লোল পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর অবধি একটানা প্রায় সাত বছর চলার পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কল্লোল এর প্রথম সংখ্যায় এটি মাসিক গল্প সাহিত্যের পত্রিকা হিসেবেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। ১৩৩১ এর ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত কল্লোল পত্রিকার প্রচ্ছদেও মাসিক গল্প সাহিত্যের পত্রিকা হিসেবেই এর পরিচয় দেওয়া থাকত। কিন্তু এরপর থেকে এই কথাটা প্রচ্ছদ থেকে সরে যায়। ১৩৩১ এর আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় কল্লোল এর একটি বিজ্ঞাপণ বেরিয়েছিল। সেখানেও এর উল্লেখ ছিল ‘বাংলার মাসিক গল্প সাহিত্য পত্রিকা’ হিসেবে। কিন্তু আশ্বিনে যখন প্রবাসীতে বিজ্ঞাপণ বেরোচ্ছে কল্লোলের (প্রবাসীতে বিজ্ঞাপণের বয়ানটি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়) তখন সেখানে মাসিক গল্প পত্রিকা হিসেবে এর উল্লেখ থাকলেও কল্লোলের নিজের আশ্বিন সংখ্যা থেকেই যে নতুন প্রচ্ছদ বেরোতে শুরু করল, মাসিক গল্প পত্রিকা কথাটা সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল।

কল্লোলের পরিচালকরা পত্রিকাকে বিস্তৃত করতে চাইছিলেন বলেই সম্ভবত এইরকম বদল। কল্লোলের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে তখন গল্পকাররা ছাড়াও এসে গেছেন অনেক কবি প্রাবন্ধিকও। তাদের সেই সমস্ত রচনার জন্যও কল্লোলের দুয়ার খুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করেছিলেন সম্পাদকমণ্ডলী। তবে কবিতার দরজা কল্লোলে প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল। কল্লোলের প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটিই ছিল একটি কবিতা। লিখেছিলেন সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ স্বয়ং। কল্লোলের প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় এক বা একাধিক কবিতা বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা ছাড়াও প্রকাশিত হত গান। বস্তুতপক্ষে গল্পের পরেই কল্লোলে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল কবিতার প্রকাশ।

কল্লোলে যাদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জসীমউদ্দীন, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জীবনানন্দ দাশ, সুনির্মল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বন্দে আলি মিয়া প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ সহ বেশ কয়েকজনের গানও প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোলের পাতায়। মোট ৮১ টি সংখ্যার একমাত্র ১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যায় কোনও কবিতা প্রকাশিত হয় নি। এ ছাড়া বাকি ৮০ টিতেই প্রকাশিত হয়েছে এক বা একাধিক কবিতা। কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২ টি, জীবনানন্দর ১২ টি, বুদ্ধদেব বসুর ১৪ টি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ১৫ টি, প্রেমেন্দ্র মিত্রর ৯ টি এবং নজরুলের ২৯ টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। একটি কৌতূহল উদ্দীপক খবর হল কল্লোলের পাতায় জীবনানন্দ লিখতেন দাশগুপ্ত পদবী ব্যবহার করে, পরবর্তীকালে গুপ্ত ছেঁটে ফেলে তিনি পরিচিত হন জীবনানন্দ দাশ নামে।

তবে কল্লোল আলোড়ন তুলেছিল মূলত তার গল্পের কারণেই। কল্লোলের গল্পকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন – প্রমথ চৌধুরী, জগদীশ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রবোধকুমার সান্যাল, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, নরেন্দ্র দেব, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কল্লোল পত্রিকায় মোট ১৬৬ টি গল্প ও ১১ টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

কল্লোল পত্রিকায় মহিলা লেখকদের গুরুত্বের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার। কল্লোলে যে সমস্ত মহিলা লেখকদের লেখা বেরিয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – নীলিমা বসু, সুরমা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, রাধারাণী দত্ত, শৈলবালা ঘোষজায়া, অহল্যা গুপ্ত, সুনীতি দেবী, নৃসিংহদাসী দেবী, সীতা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখ।

কল্লোল পত্রিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল প্রবন্ধ নিবন্ধের। পূর্বতন যুগের যশস্বী সাহিত্যিকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, দিলীপকুমার রায়ের প্রবন্ধ যেমন কল্লোলের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি অনেক নতুন প্রাবন্ধিক এখানে লেখলিখি করেন ও ক্রমে যশস্বী হয়ে ওঠেন। এনাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কাজি আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, নীহাররঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু, হুমায়ুন কবির, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ।

কল্লোল পত্রিকার দুই প্রধান কাণ্ডারী দীনেশচন্দ্র ও গোকুল নাগের বিশেষ উৎসাহ ছিল নাটক থিয়েটারের দিকে। কল্লোলের পাতায় কয়েকটি নাটিকা বা একাঙ্কিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন ‘মুক্তি’ ও ‘কেয়ার কাঁটা’, হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘অকাজের বাঁশী’, মন্মথ রায় লিখেছিলেন ‘অজগরমণি’, ‘চরকা’, ‘মাতৃ মূর্তি’ প্রভৃতি নাটক।

কল্লোলের সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ ছিলেন আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র। চিত্রশিল্পের দিকে তাঁর অনুরাগ কল্লোলের পাতায় প্রতিফলিত হয়েছিল। কল্লোল পত্রিকার ইতিহাসকার জীবেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় বলেছেন, “কল্লোলের যে কয়টি প্রচ্ছদপট বা কভারচিত্র দেখেছি তার প্রত্যেকটিতেই এক একটা বিশিষ্ট ভাব চিত্রায়িত।” প্রথম দিককার প্রচ্ছদে ছিল পি ঘোষের আঁকা একটি ছবি। একটি নিঃসঙ্গ যুবক সমুদ্রতীরে বসে আছে – অনেকটা দূরে ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউগুলি। যুবকটিকে দেখে মনে হয় সে ভাবুক, উদাসীন, উন্মনা, কল্পলোকে বিচরণশীল। আরেকটি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যতীন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ওপর তাণ্ডব নৃত্যকারী মহাদেবকে দেখা যায় এখানে। কল্লোলে আঁকা ছবি ছাড়াও দেশ বিদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের ফটোগ্রাফ ও স্কেচ মুদ্রিত হত। বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে ন্যূট হামসুন, ম্যাক্সিম গোর্কি, বার্ণাড শ, এইজ জি ওয়েলস, শেলী, জেরোম কে জেরোম, তলস্তয়, ইভান বুনিন, গলসওয়ার্দী, টমাস মান এবং দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, সত্যেন দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম প্রমুখদের ছবি কল্লোলে প্রকাশিত হয়েছিল।

এবার কল্লোল পত্রিকার কয়েকজন বিশিষ্ট নবীন লেখক ও কল্লোলে তাঁদের লেখালিখির কথায় আসা যাক। কল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখেছিলেন মণীশ ঘটক। স্বনামে নয়। যুবনাশ্ব ছদ্মনামের আড়ালে। পরবর্তীকালে তাঁর যশস্বী কন্যা মহাশ্বেতা দেবীকে প্রান্তিক মানুষের আখ্যানকার হিসেবে দেশ ও দুনিয়া চিনেছে। মহাশ্বেতাদেবীর এই ধরনের রচনার পারিবারিক প্রেরণার ইঙ্গিৎটি আমরা পাই মনীশ ঘটকের আখ্যানগুলির মধ্যে। যুবনাশ্বর পটলডাঙার পাঁচালী যেভাবে কোলকাতার একদম তলার দিকের মানুষের কথা বলেছে, বাংলা সাহিত্যে তার কোনও দৃষ্টান্ত এর আগে ছিল না। একটি ভিক্ষাজীবী দল, যার মধ্যে সব হারা উদ্বাস্তুরা যেমন আছে, তেমনি আছে ডাকাতি করতে গিয়ে পা হারিয়ে জীবিকাচ্যুত লোকজন, বারবণিতার দলবল, চোর, ছিনতাই, পকেটমারেরা। পটলডাঙার পাঁচালী পড়তে গিয়ে আমরা দেখি এই লেখা ওপর থেকে তলার দিককার মানুষদের দেখছে না। তাদের ভেতর থেকে এক অকৃত্রিম স্বাদ গন্ধ সংলাপ নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই লেখা। স্বাভাবিকভাবেই এই লেখায় শিষ্ট সাহিত্যের সুবাস নেই, কোথাও কোথাও মানবিকতার স্পর্শ থাকলেও রোমান্টিকতার লেশ মাত্র নেই। প্রেমের চেয়ে যৌনতা, ভালোবাসার চেয়ে হিংসা, বিশ্বাসের চেয়ে সন্দেহ এই লেখায় আগাগোড়া প্রাধান্য পেয়েছে, যা বাঙালি পাঠকের কাছে একইসঙ্গে ছিল নতুন ও অস্বস্তিকর। এই আখ্যান গোর্কির ‘লোয়ার ডেপথস’ এর মতোই সমাজ সংসারের এক অভিনব ‘সাবঅল্টার্ন স্টাডি’।

এই প্রসঙ্গেই একটা অন্য কথা বলা দরকার। কল্লোলের লেখকদের সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি উঠেছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল দুটি। এক তাদের লেখা অশ্লীল। আর দুই – তাদের লেখা মূলত বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ, তাতে দেশ সমাজের নিজস্ব বাস্তবতা কম। এই দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব হিসেবে ‘পটলডাঙার পাঁচালী’র কথা মনে করা যায়। এইরকম একটি লেখার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে গোর্কি বা কোনও কোনও বিদেশী সাহিত্যিক মণীশ ঘটককে প্রভাবিত করে থাকতেই পারেন, কিন্তু এর মধ্যে যে কলকাতার এক বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনযাপণের নিখুঁত ছবি ধরা পড়েছে, তাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব গোটা পৃথিবীকেই প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। ভারত তথা বাংলাতেও তার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ১৯২০ সালেই তাসখন্দের মাটিতে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সলতে পাকানো শুরু হয়ে যায়। ১৯২৫ এ ভারতের মাটিতে, কানপুরে এর প্রথম সম্মেলন হয়। কল্লোলের অন্যতম লেখক নজরুল সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবে আরো অনেকের মধ্যেই এই নতুন মতাদর্শ ও সংগঠন প্রভাব ফেলে। কল্লোলের লেখকদের শ্রমিক ও নিম্নবর্গীয় মানুষজনকে নিয়ে লেখার আগ্রহের পেছনে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা খুব জরুরী।

কল্লোল প্রকাশিত হতে শুরু করার অল্প কিছুদিন আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠি’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বসুমতী পত্রিকায়। প্রকাশের পরেই অভিনবত্বের কারণে তা সাড়া ফেলে। আঞ্চলিক গন্ধ বা খনি শ্রমিকের কথা এর আগে বাংলা সাহিত্যে এত জীবন্তভাবে আসে নি। কল্লোল প্রকাশের ভাবনা নিয়ে যখন কয়েকজন তরুণ একত্রিত হচ্ছেন দীনেশ দাশ আর গোকুল নাগের চারপাশে, গড়ে উঠছে একটি সাহিত্যিক আড্ডা, তখন শৈলজানন্দও সেখানে যুক্ত হয়ে যান, সখ্য তৈরি হয় প্রায় সমবয়স্ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রদের সঙ্গে। কল্লোলে প্রথম থেকেই তিনি একটানা লিখেছিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ‘মা’ গল্পটি। মাঝে কিছুদিনের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসুর সঙ্গে তিনি সরে যান কালিকলম এ। লিখতে শুরু করেন প্রবাসী পত্রিকায়। সেখানে তাঁর চাকরীও হয়। পরে আবার তিনি কল্লোলে লেখালিখি শুরু করেন এবং কল্লোল যতদিন টিঁকে ছিল, তিনি ছিলেন এর নিয়মিত লেখক।

এবার আসা যাক কল্লোল সম্পর্কে আসা অশ্লীলতার অভিযোগ সংক্রান্ত কথাবার্তায়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর ‘রজনী হল উতলা গল্পটি। এই গল্পে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন –

“ তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে জিনিস এসে পড়ল – তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম করে উঠল। প্রজাপত্রি ডানার মত কোমল দু’টি গাল, গোলাপের পাপড়ির মত দু’টি ঠোঁট, চিবুকটি কি নমনীয় হয়ে নেমে এসেচে, চারুকন্ঠটি কি মনোরম, অশোক গুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু’টি বক্ষ – কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সে সুখ ...... বিপুল উত্তেজনার পর যে অবসাদ আসে, তার মত ক্লান্তিকর বোধহয় জগতে আর কিছু নেই। বাহুবন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো।

“সত্যি বলচি, তখন আমার মুহূর্তের তরেও মনে হয় নি যে, এ-ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক কিছু আছে বা থাকতে পারে। আমারও মনের মধ্যে তখন কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠলো – এ কে ? কোনটি ? এ ও না সে ? তখন সব নামগুলো জপমালার মত মনে মনে আউড়ে গেছলুম, কিন্তু আজ একটি নামও মনে নেই। -সুইচ টিপবার জন্য হাত বাড়াতেই আর একটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়লো। আমার কন্ঠের জড়তা কেটে গিয়েছিলো – বেশ সহজ ভাবেই বললুম – তোমার মুখ কি দেখাবে না ?

“ চাপা গলায় উত্তর এলো – তার দরকার নেই।

“ কিন্তু ইচ্ছা করচে যে !

“ তোমার ইচ্ছা মেটাবার জন্যই তো আমার সৃষ্টি। কিন্তু ঐটি বাদে।

“ কেন ? লজ্জা ?

“ লজ্জা কিসের “ আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

“ পরিচয় দিতে চাও না ?

“ না, পরিচয়ের আড়ালে এ-রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক।

“ আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিলো –

“ আমি জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।

“ ও, কিন্তু আবার তো খুলে দেওয়া যায়।

“ তার আগে আমি ছুটে পালাবো।

“ যদি ধ’রে রাখি ?

“ পারবে না।

“ জোর ?

“ জোর খাটবে না।

“ একটু হাসির আওয়াজ এলো। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছূঁয়ে গেলো।

“ তুমি যেটুকু পেয়েছো, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও ?

“ যা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীতরূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

“ তবু ?

“ তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা ?

“ নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই ?

“ না তা হবে কেন ? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।

“ তবে ?

“ আমি হার মানলুম।

“ আমি আবার দু-হাত বাড়িয়ে ওর লতায়মান দেহটি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। নিঃশব্দে ও আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়লো। ......”

১৩৩৩ এর জৈষ্ঠের এই গল্পটি প্রকাশের ঠিক পরেই আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাব আজ আনন্দের গান' কবিতাটি। এই কবিতায় তিনি লিখেছিলেন –

"মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তৃপ্ত প্রাণ

গাব আজ আনন্দের গান।

বিশ্বের অমৃতরস যে আনন্দ করিয়া মন্থন

গড়িয়াছে নারী তার স্পর্শোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন;

লাবণ্যললিততনু যৌবন-পুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে

রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে

সংসার শিয়রে ; -

যে আনন্দ আন্দোলিত সুগান্ধ নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়,

বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,

লীলায়ীত কটিতটে ও কটু ভ্রুকুটিতে,

চম্পা-অঙ্গুলিতে ; -

পুরুষ পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান,

গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্য ধ্বনি,

যে আনন্দে হয় সে জননী।

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর, দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্বর,

ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জর,

শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়,

যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায়;

যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান,

গাব সেই আনন্দের গান।”

'কল্লোল'-এ প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসটি নিয়েও অশ্লীলতা সংক্রান্ত অভিযোগের ঝড় ওঠে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অচিন্ত্যকুমারকে একটি চিঠি লেখেন যেটি 'কল্লোল' ১৩৩৬-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন – "তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেচি। সেই কারণেই এই দুঃখ বোধ করেচি যে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে - বুঝতে পারি সেখানেই তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনাসক্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও।"…

"যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে তাকেই তুমি নানা দিক থেকে দেখাতে গিয়েছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে তারা এত অধিক বুভুক্ষু নয় - অন্তত আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ। এ সম্বন্ধে উগ্রতা নরওয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেচি। দেখে আমি এই মনে করে বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্যজাগ্রত লালসা নেই। আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায় -তার প্রধান কারণ মানুষের জীবন ক্ষেত্রের বিচিত্র ব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই - সেই কারণেই এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়। নরওয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণ-শক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির যে সহজ উত্তাপ আছে, এদের তা নেই - এদের আধমরা দেহমনের এই একটিমাত্র উত্তেজনার উপকরণ আছে - আর কিছুতেই যেন এদের সম্পূর্ণ জাগাতে চায় না। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে যখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দাম বলিষ্ঠতার কোন পরিচয় পাই নে - সেইজন্য ওটাকে অশুচি রোগের মতই বোধ হয়। রোগ জিনিসটা দুর্ব্বল চিত্তের পক্ষে সংক্রামক - বিকারমাত্রই অবলীলাক্রমে শক্তিহীনকে জীর্ণ করে। এই কারণে উত্তর য়ুরোপে দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা সহজেই সহ্য হয়, অর্থাৎ তাকে অতিক্রম করেও তাদের মনুষ্যত্ব অবিচলিত থাকে। আমাদের ক্ষীণজীবীদের দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌঁছয় - এই জন্য নরওয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত।"

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের আদর্শ অবশ্য কল্লোলীয়রা সবটা মানতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে যে তাঁরা আলাদা হতে চাইছেন, বেরিয়ে আসছেন রবীন্দ্র বলয়ের জাল ছিঁড়ে, তা একটি কবিতায় ঘোষণার আকারে অচিন্ত্যকু্মারই জানিয়েছিলেন -

“সম্মুখে থাকুন বসে’ পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,

আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর! ......”

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও কল্লোল সংক্রান্ত কথাবার্তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ‘কল্লোল যুগ’ বইটির কথা না বললে। এই বইটি লিখে এই পত্রিকার অন্যতম কাণ্ডারী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই পত্রিকার অনেক ভেতরের কথাকে সবার সামনে এনে দিয়েছেন। আমরা কল্লোলের ইতিহাস রচনার অনেক সূত্র এই স্বাদু সুখপাঠ্য বইটি থেকে পাই।

কল্লোলের অন্যতম লেখক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্লোলে লেখার সূত্র ধরেই তাঁর খ্যাতিলাভ। কল্লোলের বিখ্যাত আড্ডার তিনিও ছিলেন একজন। সেই আড্ডার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা ‘নানা রঙে বোনা’ বইতে। কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষে, ১৩৩১ এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম গল্প ‘সংক্রান্তি’ প্রকাশিত হয়। গল্পটি প্রকাশের পর সাড়া ফেলে। এরপর থেকে কল্লোলে তিনি একটানা লিখে গিয়েছেন – কখনো গল্প, কখনো উপন্যাস, কখনো কবিতা। মাঝে কালিকলম সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি কিছুদিন সরে ছিলেন, পরে আবার ফিরে আসেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে এক বারবণিতার করুণ কাহিনী। কল্লোলের আশ্বিন ১৩৩১ সংখ্যায় এটা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের পরেই গল্পটি নিয়ে আলোড়ন ওঠে। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সম্পর্কে পাঠক সমালোচকরা নিঃসন্দেহ হন।

কল্লোলের সহসম্পাদক ও ভ্রাতৃসম বন্ধু গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ‘কল্লোল’ তিনি চালিয়ে যাবেন। কিন্তু সপ্তম বর্ষে দীনেশরঞ্জন কল্লোল পত্রিকার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তটি সম্ভবত হঠাৎ করে, একেবারে অনন্যোপায় হয়েই নিতে হয়েছিল তাঁকে। এটা বোঝা যায় শেষ সংখ্যায় প্রবোধকুমার সান্যালের বড় গল্প ‘কাজললতা’র ভূমিকায় সম্পাদকের নিজের মন্তব্য দেখে, যেখানে দীনেশরঞ্জন লিখেছেন “গল্পটি চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত চলবে”। কিন্তু সেই সংখ্যাতেই আবার পত্রিকা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দীনেশরঞ্জন লেখেন – “এই কয় বৎসরে আমি এত ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার পক্ষে একমাসও এখন কল্লোল চালান সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। ... ইহার পর আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আরও বিপন্ন বোধ করিতেছি।”

কল্লোলের মৃত্যুঘন্টা শুধু তার অনুরাগী পাঠকদের নয়, পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখকদের মনেও কী গভীর ছাপ ফেলেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর এই কথাগুলোর মধ্যে –

“...... ‘কল্লোলের’ স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। ‘কল্লোল’ আর চলবে না এ খবর যেদিন শুনেছিলাম সেদিন মনে যে আঘাত পেয়েছিলাম তার রেশ এখন পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে-মনে বলেছিলাম, দীনেশ-দা মস্ত ভুল করলেন, আজও সে কথা অভিমানে আর্দ্র হয়ে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। যদি ‘কল্লোল’ আজ পর্যন্ত চলে আসতো এবং এ-ক’বছরে সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতো তা হলে সেটি হত বাংলাদেশের একটি প্রধান – এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম – মাসিকপত্র আর দীনেশরঞ্জনের নাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক হিসাবে রামানন্দবাবুর পরেই উল্লিখিত হতে পারতো।”