সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র

- 02 May, 2021

- লেখক: লিপিকা ঘোষ

সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের চলচ্চিত্র সম্পর্কে ‘আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস” বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন-

“এতগুলি বছর আমি একটি জিনিসের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছি, তা হল প্রকাশরীতির পরিমিতি। শান্তিনিকেতনের চিত্রকলার ছাত্র হিসাবে আমি দূরপ্রাচ্যের ক্যালিগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হই। এই ক্যালিগ্রাফি-রচয়িতাদের খুব বেশি সংযত বলেই খুব স্বল্প তুলির টানে সংবেদ্য বস্তুর একেবারে মর্মে পৌঁছে যেতে পারে।“

এই পরিমিতি বোধের সফল প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর কাহিনীচিত্র ও তথ্যচিত্র গুলিতে। তাঁর নির্মিত মোট পাঁচটি তথ্যচিত্রের মধ্যে চারটি তিনি নিজে পরিকল্পনা করে তৈরি করেন। সিকিম নামের একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন সেখানকার রাজা ও রানির অনুরোধে। নির্মানের কালানুসারে তাঁর তথ্যচিত্রগুলি সাজালে দাঁড়ায়-

1) রবীন্দ্রনাথ (1961) - ধারাভাষ্য ইংরেজি, কন্ঠ -সত্যজিৎ রায়।

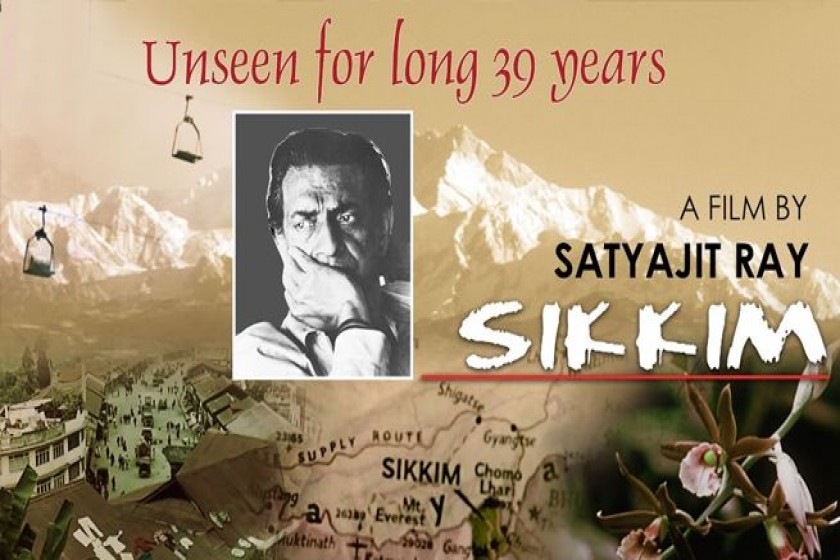

2) সিকিম (1971) - ধারাভাষ্য ইংরেজি, কন্ঠ - সত্যজিৎ রায়।

3) দি ইনার আই (1974) - ধারাভাষ্য ইংরেজি, কন্ঠ -সত্যজিৎ রায়।

4) বালা (1976) - ধারাভাষ্য ইংরেজি, কন্ঠ- সত্যজিৎ রায়।

5) সুকুমার রায় (1987) - ধারাভাষ্য বাংলা, কন্ঠ- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে সত্যজিৎএর ছবিগুলিকে তিনটি ভগে ভাগ করা যায়। সত্যজিৎ দুটি তথ্যচিত্র করেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট দুই সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে- রবীন্দ্রনাথ (1961) ও সুকুমার রায় (1987)।

দুটি তথ্যচিত্র শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের দুই কিংবদন্তী শিল্পীর জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে তৈরি ‘দি ইনার আই’ (1974), ও ‘বালা’ (1976)।

অন্যটি – ‘সিকিম’ (1971) - সিকিমের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনজীবন ও রাজপরিবার নিয়ে তৈরি।

এগুলির মধ্যে প্রথম ছবিটি সাদা কালো পরের চারটি রঙিন ছবি। তাঁর প্রত্যেকটি তথ্যচিত্র নিজস্ব ভাবধারায় ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। শুধুমাত্র কালজয়ী প্রামাণ্য দলিল হিসাবে নয়, নান্দনিকতাও মিশেছে এগুলির সঙ্গে। তাঁর পাঁচটি ছবির বুনন পাঁচরকমের। তথ্যচিত্রগুলি হয়ে উঠেছে ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ধারার ছবি।

রবীন্দ্রনাথ (1961), শেষ থেকে শুরু করার ছবি:

তাঁর প্রথম তথ্যচিত্র ‘রবীন্দ্রনাথ’কে প্রথাগত তথ্যচিত্র বলা যায় না। ফ্লাহার্টি ‘নানুক অফ দ্য নর্থ’(1922), ‘মোয়ানা’(1926)য় যে বাস্তব জীবন নিয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে অভিনয় নির্ভর স্টেজ্ড সিনেমা করেছিলেন তা তিনি অনেকটা অনুসরণ করেছিলেন। তিন বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে, ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের প্রযোজনায় তৈরি করেছিলেন যে ছবি সেটি হয়ে উঠেছিল জীবনচিত্র বা বায়োপিকধর্মী তথ্যচিত্র। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তাঁর নিজস্ব শিল্পমাধ্যম দিয়ে শ্রদ্ধা জানালে স্বাভাবিক ভাবেই তার শৈল্পিক মান গিয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে। ‘রবীন্দ্রনাথ’ তথ্যচিত্রের শুরুতে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রা- শ্মশানে চিতার আগুনের তারঁ নশ্বর দেহ পুড়ে যাবার দৃশ্য। আগুন যখন নিভে যেতে থাকে সেই শেষবিন্দু থেকে শুরু হয় কবির জীবনের কথা। এ যেন মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে জীবনকে দেখা। ফরাসি পরিচালক গোদারকে অনুসরণ করে ছক ভেঙেছেন ছবির শুরুতেই।

কবির শৈশব, কৈশোর, যৌবন, শিক্ষা, সংগীত, শোক, স্বীকৃতি, দর্শন, রাজনীতি টুকরো টুকরো করে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’ যেন প্রাণ পায় এইছবিতে। একটি ক্লাসরুমে শিশুরবি বসে থাকার দৃশ্যে যখন মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন ’আমি একটি বাক্স দেখিতে পাইতেছি’ বাক্যটির ইংরাজি অনুবাদ তখন শিশুরবির পড়ায় মন বসছে না, তাঁর মন বাক্সে নয় খোলা জানালায়। এই দৃশ্যটির মধ্য দিয়ে কবির তৎকালীন প্রথাগত বাক্সবন্দি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদের রূপ প্রকাশকরে দেখিয়েছেন পরিচালক, যার ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছিল শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও দেখা যাচ্ছে কিশোর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর এক একটি ঘর থেকে ভেসে আসছে শিল্প আর বিদ্যাচর্চার শব্দ। শব্দ দিয়ে কীভাবে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এই দৃশ্যে। একটি দৃশ্যে ডালহৌসি পাহাড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কিশোর কবিকে দেখা যায়, পাহাড়ের গায়ে কবির সা রে গা মা পা ধা নি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, কিশোর কবির সারল্য দিয়ে দৃশ্যটি শেষ হয়। পদ্মায় কবির নৌ- বিহারের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীত অন্যন্য মুগ্ধতা তৈরি করে। আবার এ ছবিতেই দেখান হয় সতীদাহ প্রথা। একদিকে নির্মল জীবনধারা আর কুষ্ঠেভরা সামাজের স্রোত পাশাপাশি চলেছে। দেখিয়েছেন রাজা রামমোহন রায় ঘোড়ার গাড়ি করে চলেছেন, তিনি চলেছেন, থামেননি। এক মিনিটের এই দৃশ্যটি একটি প্রতীক দৃশ্য হয়ে উঠেছে। সমাজের কুষ্ঠ সাড়াতে তাঁর অভিযান যেন থামার নয়। এখানে কিশোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন বিষ্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন যেন সমাজসংস্কারে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের শুধু কবিমানস নয়, সমাজচেতনা, দেশপ্রেমও প্রকাশিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভুমিকা, ‘রাখীবন্ধণ’ উৎসব পালন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা কাণ্ডের পর নাইট উপাধি ত্যাগের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কবির ব্যথিত অন্তর ‘সভ্যতার সঙ্কট’ রচনা করেছে। তবে দর্শক যাতে কোনো ভাবেই ক্লান্ত না হয় তার জন্য মাঝেমাঝে ধারাভাষ্য বন্ধ রেখেছেন, করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য ব্যবহার। যাতে দর্শক একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারে সে কথা খেয়াল রেখেছেন। এই ছবি জুড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্নিগ্ধ আবহ তৈরি করেছে, বিশেষ করে

‘রিমঝিম ঘন বরষে—' গানে ব্যবহার করেছেন রাগাশ্রিত সুরে বিদেশি চলন।

‘এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়-‘

‘ঐ মহামানব আসে—' এই গানগুলিতে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাবহার করেছেন।

‘হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুর গুরু-‘ গানটিতে মেঘের অনুষঙ্গে পাখোয়াজ ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া বাল্মিকী প্রতিভায় দস্যুদের সমবেত সঙ্গীতে তিনি কৈশোরে শোনা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরমূর্ছনাকে কাজে লাগিয়েছেন।

এ ছবিতে একাধিক অভিনেতা অভিনয় করলেও, চিত্রনাট্য থাকলেও বেশ কিছু দৃশ্যের খাঁটি তথ্যচিত্রের বৈশিষ্ট্য ছবিটিকে তথ্যচিত্রে উপনীত করে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ আর কাদম্বরী দেবীর সদর স্ট্রিটের বাড়ি থেকে একদিন সূর্যোদয় দেখেছিলেন কবি, যা কবিকে নতুন আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করে। সেই উপলব্ধির কথা ছবি শুরুর ঠিক কুড়ি মিনিট পর বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্ঠে শোনা যায়। এই দৃশ্যটি ছবিটিকে তথ্যচিত্রের মর্যাদা দিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছবির শেষে ‘সভ্যতার সঙ্কট’র পাঠ আর ঐ মহামানব আসে গানের সহযোগে একটি ইমেজ তৈরি হয়। পরে গান থেমে গেলেও সেই নিস্তব্ধ শব্দহীন ইমেজের সঙ্গে কবির করজোড়ের দৃশ্য এক অন্য অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। এই দৃশ্যটি এই ছবির জন্য তোলা না হলেও পরিচালক ব্যবহার করেছেন তাৎপর্যপৃর্ণ ভাবে। এই শেষ দৃশ্যে এসে যেন প্রেম, করুণা, আর সহাবস্থানের খোঁজে কবি হয়ে উঠেছেন সর্বজাতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অবতার। হয়ে উঠেছেন একাধারে গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্যদেব, লালন ফকির। রবীন্দ্রনাথ করজোরে যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, সভ্যসমাজের সকল সদস্যের কাছে অনুরোধ করছেন আত্মধ্বংস থেকে বিরত থাকতে। মানবতাবাদী কবি মানবতাবাদী পরিচালকের হাতে মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠলেন শেষ দৃশ্যে।

সুকুমার রায় (1987), পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি:

সত্যজিৎ রায় বাংলাসাহিত্যের আর একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিককে নিয়ে তথ্যচিত্র করেন যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন তাঁর পিতা। যেহেতু তিনি পিতা সুকুমার রায়কে হারিয়েছিলেন মাত্র আড়াই বছর বয়সে তাই তিনি পিতাকে চিনতেন তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। সত্যজিৎ এর নির্মিত এই সর্বশেষ তথ্যচিত্রটি রায় পরিবারের গুপ্তধনের সন্ধান দেয়েছে। এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করতে গিয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন পরিচালক। আগের তথ্যচিত্রে ধারাভাষ্য ছিল ইংরেজি ভাষায়, এবার হল বাংলায়। ধারাভাষ্যে তাঁর নিজের কন্ঠস্বরের জায়গায় এল অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠস্বর। পরিচালক নিজস্ব ঘরানার সঙ্গীতের ব্যবহার করলেন, তবে ‘রবীন্দ্রনাথ’ তথ্যচিত্রের মত এখানেও কিছু অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করালেন সুকুমার রায়ের রচিত নাটক ‘ঝালাপালা’ ও ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেলে’র বাছাই করা কিছু অংশ অভিনয় করে দেখান হল। অনুপ ঘোষালকে দিয়ে চমৎকার একটি সংগীত পরিবেশন করলেন যা তথ্যচিত্রটির নান্দনিকতাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। এই রঙিন তথ্যচিত্রটি শুরু হয় সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি দিয়ে। ‘আবোল তাবোল’ ও ‘হযবরল’ র জন্য আঁকা ছবির সঙ্গে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সঙ্গীত আবহ। এছাড়া সুকুমার রায়ের একটি গল্পের কথা জানতে পারি তা হল ‘হেসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি’।

রায় পরিবারের বংশপঞ্জি থেকে জানা যায় ময়মনসিংহের মুসুয়া গ্রামের জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী কামদারঞ্জনকে দত্তক নেন। পরে কামদারঞ্জনের নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। সারদারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন এই পাঁচ ভায়ের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন মেজো ভাই। উপেন্দ্রকিশোর পরে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলে অন্য ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন পরে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রকিশোরের ছয়টি সন্তানের মধ্যে প্রথম পুত্র ছিলেন সুকুমার রায়( সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা ও সুবিমল)। সুকুমার রায় সিটি কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নএ ডবল অনার্স পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। ঐ সময় ‘ননসেন্স ক্লাব’ তৈরি করেন এবং একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন, তার নাম ছিল ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। উপেন্দ্রকিশোর ।895 সালে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। সুকুমার রায় 1911সালে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে ফটোএনগ্র্যাভিং এবং লিথোগ্রাফিতে একবছর ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণের কাজ শেখেন। পরে ম্যাঞ্চেস্টারে মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেকনোলজিতে লিথোড্রয়িং শেখেন। এই সময় 1912সালের দিকে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে লন্ডনে যান। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুকুমার রায় সেখানকার একটি সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেটি বিখ্যাত ‘কুয়েস্ট’ পত্রিকায় ছাপা হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সঙ্গে প্রথম ইংরেজদের পরিচয় করান সুকুমার রায়। বিলাতে চুড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জের পদক পেয়ে দেশে ফিরে আসেন সুকুমার রায় 1913 সালে। ঐ বছরেই সুপ্রভাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। 1913সালের বৈশাখে শিশুদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ‘সন্দেশ’ নামে। পরের বছর 1914তে বাড়ি বদল করেন উপেন্দ্রকিশোর একশ নম্বর গড়পাড় রোডে। 1915তে উপেন্দ্রকিশোর পরলোক গমন করলে সুকুমার রায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকার দায়িত্ব নেন। প্রথম লেখেন ‘খিঁচুড়ি’ কবিতাটি। পরে ‘আবোল তাবোলে’ স্থান পায়। সুকুমার রায়ের একটি লেখার খাতা এই তথ্যচিত্রে দেখা যায়, তার নাম ‘খেরোর খাতা’। এই খেরোর খাতা ছিল লাল রঙের মলাট দেওয়া। এটিকে মোড়ানো যেত, অর্থাৎ গোল করে বেঁধে রাখা যেত। এই খাতার মোট সাত রকম নামকরণ করেছিলেন সুকুমার রায়- ফালতো খাতা, হিজিবিজি খাতা, উড়ো খাতা, খসড়া খাতা, বাজে খাতা আর এমনি খাতা। সুকুমার রায় ‘মন্ডা সম্মিলনী’ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত দুটি বড়দের নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়-একটি হল ‘চলচিত্ত চঞ্চরী’, অন্যটি ‘শ্রী শ্রী শব্দ কল্প দ্রুম’। ঐ বছরেই হযবরল প্রকাশিত হয়, যা মূলত রচিত লুইস ক্যারেলের ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড’এর আদলে। আর ঐ বছরেই পুত্র সত্যজিৎ রায়ের জন্ম হয়। অসুস্থ অবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস ‘অতীতের ছবি’ লেখেন (1923)। প্রিন্টার্স ম্যানুয়াল, আবোল তাবোল -এর প্রচ্ছদ করে যান কিন্তু আবোল তাবোল বইটি ছাপার অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি। 1923 সালের 10ই সেপ্টেম্বর, যেদিন কলকাতায় ভূমিকম্প হয় আর সেইদিনই ছত্রিশ বছর বয়সে সুকুমার রায় পরলোক গমন করেন। ছবিটির শেষে সুকুমারের একটি কবিতা পাঠ করা হয়। ‘আবোল তাবোলে’র শেষ কবিতা, মৃত্যুর কিছুদিন আগে সুকুমার রচিত -তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আর বেশিদিন তিনি ইহজগতে নেই। তাই লিখেছিলেন-

“আজকে দাদা যাবার আগে

বলব যা মোর চিত্তে লাগে।

নাই -বা তাহার অর্থ হোক

নাই -বা বুঝুক বেবাক লোক।

আপনাকে আজ আপন হতে

ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।

ছুটলে কথা থামায় কে?

আজকে ঠেকায় আমায় কে?"

আর একেবারে শেষে অমোঘ দুটি পংক্তি –

"ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,

গানের পালা সাঙ্গ মোর।”

নিশ্চিত মৃত্যুর আগে জীবনের শেষ উপলব্ধি প্রকাশ করেন কবিতার চরণগুলিতে। এই কবিতা দিয়েই শেষ হয় ছবিটি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠস্বর আলাদা আবেদন তৈরি করে পুরো ছবি জুড়ে। সত্যজিত রায় পিতা সুকুমার রায়ের জন্ম শতবর্ষে ছবিটির মাধ্যমে পিতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

‘দি ইনার আই’ (1974), চোখের আলোয় নয়, মনের আলোয় জগতের রঙ দেখার ছবি -

সত্যজিৎ রায় তাঁর যে তথ্যচিত্রকে ‘শ্রেষ্ঠ’ বলে মতামত দিয়েছেন সেটি হল ‘দি ইনার আই’। এই ছবির পরিকল্পনা, চিত্র গ্রহণ, ধারাভাষ্য, সম্পাদনা ও সঙ্গীতের এক একটি সুতোকে নিপুণ ভাবে বুনে তৈরি করেছেন ‘দি ইনার আই’ মসলিন। এ ছবির ক্যামেরার পিছনে ছিলেন সৌম্যেন্দু রায়। প্রযোজনা করেছে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন আর সম্পাদনা করেছেন দুলাল দত্ত। এটি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম নিয়ে তৈরি করেছেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় এই বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ক্যালিগ্রাফি শিখেছিলেন। বিনোদবিহারী বাবুকে তিনি ‘বিনোদাদা’ বলে ডাকতেন। জন্ম থেকেই বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি চোখে দৃষ্টিশক্তি ছিল না। অন্যটি অল্পদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়।

1903 সালে কোলকাতার কাছেই জন্ম হয় বিনোদবিহারী বাবুর। তাঁর দাদা বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ছিলেন। তিনি বাংলা মাসিক ‘ভারতবর্ষ’এ নিয়মিত ছবি পাঠাতেন। তখন শিল্পকর্মের দুটি বিশিষ্ট ধারা ছিল। একটা হল পাশ্চাত্য ধারার একাডেমিক পেয়িন্টিং, অন্যটা হল জাতীয় রিভাইভালিস্ট ধারা। উভয় ধারার প্রতি বিনোদবিহারীর সমান আগ্রহ ছিল। রিভাইভালিস্ট ধারার প্রবর্তক হলেন হ্যাভেল, সিস্টার নিবেদিতা, ওকাকুরা, কুমার স্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ধারার প্রধান উৎস হল অজন্তা মুরাল - গ্রিফিথ এর মিউয়ারল-লেডি হ্যারিং হাম এর মুরাল। বাঙালি চিত্রকর অসিত হালদার ও নন্দলাল বসু লেডি হ্যারিং হাম এর সাহচর্য লাভ করে। পরে অসিত হালদার ও নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও চিন্তা ধারাকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। 1916 তে বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। এই সময় ভারতীয় রিভাইভালিস্ট ধারা অতিমাত্রায় পৌরাণিক থিমকে অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু শিক্ষা গুরু নন্দলাল বসুর উদার মনোভাবের কারণে বিনোদবিহারী পৌরাণিক থিমের পরিবর্তে বেছে নিলেন বীরভূমের সরল জীবন যাত্রা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পকর্মের বিষয় বস্তু ছিল শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাধারণ মানুষ, তাদের সরল সাধারণ জীবন যাত্রা। পরিচালক এই দৃশ্যগুলি সঙ্গে আবহ সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করেছেন সাঁওতালি বাঁশি আর মাদলের সুর।

বিনোদবিহারী বাবু প্রথমদিকে একটি মাত্র চোখকে সম্বল করে ছবি এঁকে গেছেন। পরে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেলেও তাঁর সৃষ্টিকর্মের ধারা অব্যাহত থেকেছে। তখন তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। চোখের আলো না থাকলেও অন্তরের আলোয় পৃথিবীর রঙ দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। ‘দি ইনার আই’এর শুরুতে দেখিয়েছেন 1971 সালের শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের একটা ঘরে টাঙানো হচ্ছে একটি মিউয়ারল যা লম্বায় ৬০ ফুট এবং উচ্চতা ৫ ফুট। এই মিউয়ারল এর সারা গায়ে ব্রাউন রঙের কাগজ দিয়ে তৈরি নানা ধরণের হিউম্যান ফিগার কাট আউট। টালির এই টুকরোগুলো জোড়ালেগে যখন একটি চিত্রপ্রতিমা ফুটে উঠে তখন একটি হাত দেখা যায়। এই হাত একেবারে শুরুতে থেমে থাকা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

এই হাত খুব সাবধানে মিউয়ারল স্পর্শ করতে থাকে, আস্তে আস্তে শিল্পীকে দেখা যায়। এই সময় ধারাভাষ্যের মাধ্যমে বিনোদবিহারীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় দর্শকের সঙ্গে। শুরুতেই ছিল সেই শ্রুতিমধুর সেতারের সুর ও মৃদঙ্গের আওয়াজ। দেওয়ালের গায়ে মুরাল রচনার সময় তিনি একটি মূর্তি থেকে আর একটি মূর্তির দূরত্ব দেখছিলেন একটি লাঠি বা ছড়ি দিয়ে। এ সময় শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায়, ’চোখ বুঝতে হবে তবে দেখতে পাবে’। অর্থাৎ চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে দেখতে বলেছেন আমাদের। একটুপরে দেখা যায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় পরিবেশকে দুই হাতের স্পর্শে অনুভব করেছেন, পরখ করছেন। দেখা যায় টেবিলে বসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছেন, আঙুল দিয়ে কাপে চায়ের পরিমান বুঝে নিচ্ছেন, নির্ভুল ভাবে বুঝছেন। অন্ধ হবার পর স্পেস সম্পর্কে বিনোদবিহারী যাকে tactile feelings বলেছেন তাকে সূচিত করা হয় এই দৃশ্যে।

বিনোদবিহারী বাবুর সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হবার আগে আঁকা ল্যান্ডস্কেপটি দেখানো হয়, ছবির ওপর ধীরে ধীরে একটা ফেড আউট আসে, মূলত তাঁর অন্ধত্ব ধেয়ে আসার কথা বোঝানোর জন্যই। প্রথমটি ক্রমে ক্রমে ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে যায়। এর পরের দৃশ্য শুরু হয় কালো রঙ দিয়ে, কালো রঙের চশমা থেকে ধীরে পিছনে চলে যায় ক্যামেরা। নীরবতার মধ্যে শিল্পীর মুখ দেখা যায় স্টিল ফ্রেমে। বিনোদবিহারীর শিল্পকর্মের দ্বিতীয় কনসেপ্ট এখান থেকে শুরু। পরিচালক এখানে এক অসীম সৌন্দর্যকে রি-জেনারেশন বলেন। এই নীরবতা ভেঙে দেন সত্যজিৎ রায় নিজের কণ্ঠে আলোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে, সেতারের সুর কোমল ঋষভ আশাবরী বেজে ওঠে। এখানে space সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা হয়। spaceটা হয়ে যায় একটা ঘনবস্তু যেটা হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। দেখা যায় পথের ধারে বসে থাকা সন্ন্যাসী, মোষের পিঠে চড়া গ্রামের ছেলে। সাদা রঙে ক্যামেরার স্পেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনোদবিহারীর তৈরি রঙিন কাগজের কোলাজের দৃশ্যের সঙ্গে নিখিল বন্দোপাধ্যায়ের সেতারের সুর ভেসে ওঠে। আবার দেখা যায় সাধারণ মানুষের চিরাচরিত, চিরনতুন জীবনের ছবি-গ্রামের মেয়ের চুল শুকানো, শহরের মেয়ের ইস্ত্রি করার ভঙ্গি, মাছ বিক্রেতার কুকুরকে মাছ খাওয়ানো, একতারা হাতে বাউলের নাচ, দুটি শিশুর খেলা। পুনরায় শুরুতে ফিরে এসে বিনোদবিহারীর নতুন মুরালকে দেখানো হয়। শিল্পী সাদা কাগজের স্পেসকে যেন সরিয়ে সরিয়ে এক একটি রেখাকে মূর্ত করতে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আকৃতি লাভ করে চিত্রটি। শেষ ফ্রেমে লেখা আসে কয়েকটি কথা -

“Blindness is

a new state of being.

a new experience

a new feeling”

-নতুন অনুভূতি, অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ হয় পরিচালকের প্রিয় ছবিটি।

“ভরতনাট্যমের ‘বালা’ (1976) :

ভরতনাট্যমের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী, কিংবদন্তী শিল্পী শ্রীমতী বালা সরস্বতীকে নিয়ে ‘Bala' নামের তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন। বালা সরস্বতী নিজে দেবদাসী বংশোদ্ভূতা ছিলেন। তাঁর প্রমাতামহী তাঞ্জোরের রাজসভার রাজদাসী ছিলেন। মাতামহী ‘বীণাধামণ’ বীণা বাদিকা ছিলেন। মাতা জয়াম্মাও নৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিলেন। অন্তত আটটি বংশপরম্পরায় বালা সরস্বতী ও তাঁর পরিবার শিল্পচর্চা করে এসেছেন। দেবদাসী নৃত্যের সঠিক ধারাটি তিনিই বহন করে এনেছিলেন। শ্রীমতী বালা সরস্বতীর অভিনয় সমৃদ্ধ ‘পদম্’ এই নৃত্য ধারার নবযুগের সূচনা করেন। তিনি ভরতনাট্যম নৃত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। বালা সরস্বতী জন্ম গ্রহণ করেন1918 সালে। মাত্র পাঁচবছর বয়সে নৃত্যগুরু কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই এর কাছে নৃত্য শিক্ষা শুরু করেন এবং সাত বছর বয়সে কাঞ্চীপুরমের আম্মানাক্ষী মন্দিরে তাঁর আরেঙ-দে আট্যম অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 1935সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট হলে নৃত্য পরিবেশন করেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সেই অনুষ্ঠান দেখেন সত্যজিৎ রায়। এই অনুষ্ঠান দেখার চল্লিশ বছর পরেও ঘোর কাটেনি তাঁর। তাঁকে নিয়ে তৈরি করলেন তথ্যচিত্র। 1934 সালে বারাণসীতে নিখিল ভারত সংগীত মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে সেখানে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান দেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তাঁকে জীবন্ত সরস্বতী নামে আখ্যা দেন। 1975 খ্রিঃ ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমী’ পুরস্কার পান। 1957 খ্রিঃ পদ্মভূষণ পুরস্কার পান। 1978 সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘দেশিকোত্তমা’উপাধি লাভ করেন। তিনি মাদ্রাজের ‘স্কুল অফ ডান্স’ এবং ‘মিউজিক একাডেমী’র ডিরেক্টর এর দায়িত্ব সামলান। আধুনিক যুগের একমাত্র শিল্পী যিনি ভরতনাট্যমের দেবদাসী নৃত্যকৌশলকে প্রসারিত করেন। তাঁর নৃত্যের প্রকাশভঙ্গী ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। সেই সঙ্গে তিনি শাস্ত্রীয় কন্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কন্যা লক্ষ্মী দেবীও একজন বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী। তিরিশ মিনিটের এই ছবিতে নৃত্যশিল্পীর ব্যাক্তিজীবনের টুকরো টুকরো অপরিহার্য অংশ যেমন দেখিয়েছেন তেমনি ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলী, তার উৎস এবং বালার নৃত্য সৌষ্ঠব দেখিয়েছেন। বালা সরস্বতীর সাক্ষাৎকার ও নৃত্যপরিবেশন দিয়ে শেষ করেছেন ছবিটি। কর্নাটকী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় ছবি। শুরুতে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে নৃত্যরতা নারীমূর্তির ছবি দেখিয়েছেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে ভরতনাট্যমের উল্লেখ দেখিয়ে ভাবের ‘ভ’ রাগের ‘র’ আর তালের ‘ত’ থেকে ভরত নাট্যম নৃত্যের নামকরণ তা দেখিয়েছেন। এরপর কখনও নেপথ্য ভাষণে কখনও বালা সরস্বতীর আত্মকথন, কখনও কর্নাটকী সঙ্গীত মিলেমিশে নিপুন শৈল্পিকতা গড়ে ওঠে। ছবিতে এক সময়ে বালা সরস্বতী সমুদ্র সৈকতে দর্শকের উদ্দেশ্যে ভরতনাট্যমের ‘পদম’ অংশটি পরিবেশন করছেন। পরে ভরতনাট্যম নৃত্যের সম্পূর্ণ নৃত্য পরিবেশন দিয়ে শেষ হয় ছবিটি।

সিকিম (1971) :

সিকিম ছবিটির পরিকল্পনা সত্যজিৎ রায়ের ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির শুটিং করার সময় 1969এ দার্জিলিংএ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন তৎকালীন সিকিমের রাজা পালডেন মন্ডুপ নামগিয়াল। এই সাক্ষাতের সূত্র ধরে তৈরি হয় এই বিতর্কিত তথ্যচিত্রটি। সিকিমের রাজা পালডেন মন্ডুপ নামগিয়ালের পত্নী হোপকুক সত্যজিৎ রায়ের বন্ধু ছিলেন। 1969এ রাজা ও রানি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করে সিকিম নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে বলেন। তখন স্বাধীনতার পর সিকিম স্বাধীন রাষ্ট্র ( রাজতন্ত্র) হিসাবে জন্ম নিয়েছে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল সিকিমের প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যকে সত্যজিৎ এর মত বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। তার ফলে সিকিম স্বাধীন রাজতন্ত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে সেই সঙ্গে পর্যটন বাণিজ্যও ভালো চলবে।

সত্যজিৎ রায় সিকিমের শুটিং করতে গিয়ে ছবি তুলেছিলেন নিজের মত করে। নেপালি গানের সুরে সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য দিয়ে শুরু হয় ছবিটি। এর সঙ্গে সিকিমের নেপালি অধিবাসীদের কথা শোনান, রাজসভার মহাভোজের পর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট গরিবের কুড়িয়ে খাওয়ার ছবি দেখান। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ দুঃখও ফুটে উঠল তাতে। তবে রাজার অপছন্দ হওয়ার কারণে গরিবের খাবার কুড়িয়ে খাওয়ার দৃশ্য কেটে বাদ দেওয়া হয়। তবু শেষ পর্যন্ত ছবিটির প্রদর্শন করা হয়নি। ছবিটি তৈরি হওয়ার পর পরই (1971) সিকিমে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। এরপর সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে ভারত সরকারও এই ছবিটি প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না। ভারত সরকারের অনুমতি না দেবার কারণ ছিল অন্য। তৎকালীন সরকার ভেবেছিল এই ছবি প্রদর্শিত হলে বিশ্বের দরবারে সিকিম বিশেষ ভাবে পরিচিত হবে। আর এর প্রাকৃতিক পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে পর্যটকরা আসতে থাকলে অর্থনৈতিক ভাবে সিকিম অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তার কারণ সিকিম ভারতের আশ্রিত রাজ্য হলেও আভ্যন্তরীণ সকল স্বাধীনতা বজায় ছিল। ভারত কেবল পররাষ্ট্র, নিরাপত্তা আর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। এছাড়াও চীন তখন উত্তর ভারত বিশেষ করে সিকিম অধিগ্রহণের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। সিকিম নজরে এলে সমস্যা বাড়বে এই ভেবে ভারত সরকার ছবিটিকে প্রদর্শনের অনুমতি দেয় নি। এই সমস্ত জটিল কারণে ‘সিকিম’ আটকে যায়। এমনকি এর কোনো প্রিন্ট ভারতে পাওয়া যায় না।এই সিকিমের রাজনৈতিক অস্থিরতা কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তথ্যচিত্রটির ওপর সেটা বোঝাতে গেলে সিকিমের ইতিহাসকে ফিরে দেখতে হবে।

সপ্তদশ শতকে নামগিয়াল রাজবংশের দ্বারা রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চোগিয়াল নামের বৌদ্ধ পুরোহিত রাজ্য শাসন করতেন। 1814 সালে নেপাল সিকিম আক্রমণ করলে সিকিম ভারতের কাছে সাহায্য চায়। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব, সেনা পাঠালে নেপাল পরাজিত হয়। নেপালের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুগোলের চুক্তি হয়। নেপাল চিরদিনের জন্য আগ্রাসীনীতি বন্ধ করতে রাজি হয়। সিকিমের ওপর কোনোরকম হামলা করতে নেপালকে নিষেধ করা হয়। এরপর সিকিম ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য হয়ে যায়। সিকিমে মোট এগারোটি ভাষা প্রচলিত থাকলেও স্কুল কলেজে ইংরাজি ভাষার প্রচলন ছিল। সিকিমে প্রচলিত ভাষাগুলি হল সিকিমিজ, লেপচা, নেপালি, তামাং, লিম্বু, নেওয়ার, রায়, গুরুং, মগর, সুনওয়ার, ইংরেজি। স্বাধীনতার পর সিকিম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মুক্তি পায়। 1959 সালে ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রাধান্য ও স্বশাসন বজায় থাকে। সিকিম স্টেট কংগ্রেসের শীর্ষনেতা কাজি লেন্ডুপ দর্জি ও নেপালি বংশোদ্ভূতরা সিকিমের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। 1962 সালে সিকিমে ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি হয়। আন্দোলন আরও জোরদার হয়। 1973 সালে চোগিয়াল রাজপ্রসাদে দাঙ্গা হয়। সিকিমে গণভোটের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয়। 1975 সালের 1মে সিকিম রাজতন্ত্রের অবসান হলে, ভারতের 22 নম্বর প্রজাতন্ত্র রাজ্য হিসাবে যুক্ত হয়। সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা লেন্ডুপ দর্জি প্রধানমন্ত্রী হন।

সিকিমে তৈরি হওয়া এই তথ্যচিত্রটির কোনও কপি একটা সময় খুঁজে পাওয়া যায়নি। 1992 সালের 23শে এপ্রিল সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত নির্মাণশিল্প সংরক্ষণ করার কথা ভাবা হয়। কলকাতায় ‘সত্যজিৎ রায় সোসাইটি’ এবং সান্তাক্রুজএর ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ফিল্ম অ্যান্ড স্টাডি কালেকশন’ নামে দুটি সংস্থা গড়ে ওঠে। তারা অনেক তথ্য ঘেঁটে সিকিম ছবির তিনটি প্রিন্টের খোঁজ পান। একটি সিকিমের রাজপ্রাসাদে, একটি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটএ এবং অন্যটি আমেরিকার অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এ রয়েছে বলে জানা যায়। যেটি সিকিমের রাজপ্রাসাদে ছিল সেটি অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। তবে বিদেশে যে দুটি প্রিন্ট ছিল তার একটিকে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শনযোগ্য করা সম্ভব বলে মনে করেন তাঁরা। ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের অনুরোধে বিখ্যাত চলচ্চিত্র সংরক্ষক যোসেফ লিন্ডয়াল এবং অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্সএর টেকনিশিয়ানরা মিলে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শন যোগ্য করে তোলে। এরপরই এই তথ্যচিত্রটিকে প্রদর্শন করানোর কথা চিন্তা করেন দেশ বিদেশের ফিল্ম সংগঠন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফিল্ম সংগঠনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার 2010 সালে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং 2011 সালে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 90 তম জন্মদিনে ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

শুধু ‘সিকিম’ নয়, তাঁর হিন্দি কাহিনীচিত্র ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’ মুক্তির সময় সর্বভারতীয় ভাবে মুক্তি নিয়ে সমস্যা হয়। অনেকেই প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে সর্বভারতীয় মুক্তির বিরোধিতা করে। তবে তাঁর ছবি নিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্ত, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গেছেন, একের পর এক ছবি করেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কাছে। কাহিনীচিত্র হোক বা তথ্যচিত্র, ছবি তৈরির আগে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রনাট্য তৈরি করতেন, সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতেন মেক -আপ, পোশাক, ক্যামেরা, সঙ্গীত, ছবি সম্পাদনা নিয়ে। প্রথমদিকে মিচেল ক্যামেরায় ছবি তুললেও পরে আউটডোর ছবির শুটিংএর সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কিনে এনেছিলেন অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল শান্তিনিকেতনে রবি ঠাকুরের সাহচর্য, যা তাঁকে দিয়েছে প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নতুন চিন্তাধারায় ছবি করার অনুপ্রেরণা।

বিষয়ের নতুনত্ব, সুচিন্তিত পরিকল্পনা, পরিমিতিবোধ, কাজের প্রতি নিষ্ঠা তাঁকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুকরণ যোগ্য হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

1) তথ্যচিত্রের আর্ট ও টেকনিক - ধীমান দাশগুপ্ত ।

2) সিনেমা সপ্তম শিল্পকলা - বরুন দাশ।

3) তথ্যচিত্রের কথকতা - ঋত্বিক সিনে সোসাইটি।

4) শতবর্ষে সত্যজিৎ - পুরশ্রী কলকাতা ।